コラム「『本音で話さない』職場はなぜできるのか」では、本音を話せない職場の特徴とそのリスクを定量的なデータに基づいて分析してきた。現在日本では、半数を超える就業者が職場で「本音で話せる」人がいないにもかかわらず、上位役職層からは本音で話しているように見えているという、極めてバランスの悪い状況が見えてきた。

本コラムでは、より具体的に、従業員が本音で話せるような職場をつくるためのヒントを見ていこう。先ほど見たような組織的要因ももちろん重要だが、ここではよりミクロな「個人」的要素に絞って検討することにする。

本音で「話しやすい」「話しにくい」相手とはどんな人か

パーソル総合研究所が実施した「職場での対話に関する定量調査」では、本音で話せる相手を特定し、その人の特徴を聴取している。その要素をカテゴリに分類し浮かび上がってきた最重要ポイントは、やはり「傾聴的態度」だ。「最後まで話を聞いてくれる」「話したことにうなずいてくれる」「親身になって話を聴いてくれる」が本音を話せる相手の特徴として上位になっている。

その次には、相槌をよく打つ、話したことにうなずいてくれるといった共話的な態度が上がった。ここでいう「共話」とは、話の聞き手の反応と発話の相互作用がある会話のことである。むっつりと無表情で相槌ひとつ打ってくれない相手に本音を話そうとする人は少ないということだ。

図1:本音で話しやすい相手の特徴[カテゴリ別平均値、pt、5点満点]

出所:パーソル総合研究所「職場での対話に関する定量調査」

その一方で、「話す頻度が多い」「共通の趣味がある」といった環境的な要因は低い傾向にあった。共通の趣味があり、よく話しているからといって本心を話せるかというとそうではなく、その人の人となり、特に話の「聞き方」が重要なファクターとなっている。

同様に、「本音で話しにくい相手」を特定し、その人の特徴を聴取した。最も話しにくい相手の特徴として、「自分への無関心」が最も高くなった。そもそも自分の話に興味を持ってくれない、関心を示さないといった人はやはり話しにくい。属性別に見ると、こうした「話しにくさ」の上位の特徴はすべて、「上司」が最も高くなっていた。

図2:本音で話しにくい相手の特徴[カテゴリ別平均値、pt、5点満点]

出所:パーソル総合研究所「職場での対話に関する定量調査」

この結果からは、より根本的かつ本質的な問題があることに気づかされる。それは、当のマネジャー本人が、本音のコミュニケーションにそもそも「関心がない」という場合が多いことである。すでにコラム「『本音で話さない』職場はなぜできるのか」で紹介したが、普段から職場で本音のコミュニケーションをとっていない人は、自己の本音に対しても、そして他者の本音に対しても関心度が低い傾向が示されている。

確かに、現場でのコミュニケーションを観察すれば、そもそも「対話」的なものへ関心が薄そうなビジネスパーソンをしばしば目撃する。そうした人は、ビジネスの場において自身の感情や本心などに向かい合うこともなかったかのように振舞い、そのことについて疑問を抱こうとしていないように見える。筆者は「業務上のセルフネグレクト」問題と呼んでいるが、他者の、自分の本音への「関心の欠如」こそが、対話レスな職場の根本問題だ。

管理職トレーニングの可能性と限界

本音を話せるような態度とマインドを身につけるために、今、多くの企業が対話に関する管理職向け研修を取り入れ始めている。職場のコミュニケーション変革のためには、管理職やリーダーが重要であるという認識から、その層に対して対話的なマネジメントの手法や考え方を身につけ、実践可能にすることが狙われている。筆者自身も、企業からの依頼を受け、そうしたトレーニングのための研修やセミナーを実施することも増えてきた。

対話の訓練は、フォロワーシップ・アプローチへ

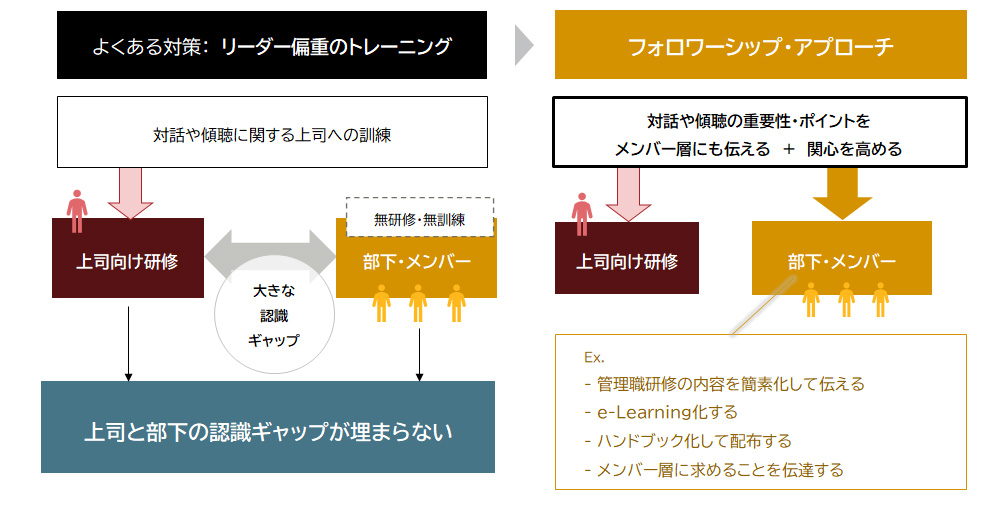

しかし、「対話ができない」という問題は上司への訓練だけで解決する問題だろうか。すでに拙著『罰ゲーム化する管理職』 (集英社インターナショナル)などでも強調してきた論点だが、ピープル・マネジメントや対話という人の相互行為について、「片方」のスキルやマインドを変えることによって前進させることはそもそも難しい。

上司と部下のコミュニケーションとは、スポーツで例えるならば「ボーリング」ではなく、「卓球」だ。ボーリングは、スキルを上げれば黙って立っているボーリングピンを倒すことができる。しかし、現実の部下は、動き回り打ち返してくる、一人の人間である。卓球のラリーを続けたいとき、片方だけがいくら高いスキルを身に付けても効果は当然半分でしかない。現在、多く行われている対話に関する上司のトレーニングは、コミュニケーションの相互作用のことを考えれば不足だ。さらに、上司と部下の間にある対話への「認識ギャップ」が埋まらないという問題も温存され続ける。

組織論には、「リーダーシップ幻想」(Romance of Leadership)という言葉がある[1] 。複雑な組織課題の原因や解決を、リーダーの行動や振る舞いにばかり帰責させて考える傾向だ。組織的な問題である「対話」についても、管理職に閉じたトレーニングに依存するのは、典型的なリーダーシップ幻想である。

今後、対話の重要性がますます強調されていくことが予想されるが、その中では上司という片方のファクターだけではなく、フォロワー(メンバー)へのアプローチが極めて重要になる。管理職の数が減ったことによって役職につかないベテランの一般層が組織に多くなってきた上、それらの層があまりにも長く育成対象から遠ざかり、組織の体質を重くしてしまっていることは多い。

こうした考えから、筆者は管理職向けの研修を行う時でも、必ずメンバー向けの資料作成や簡易研修を含めた提案を行っている。組織の対話という複雑な問題を、職場リーダーの力だけで解決させる発想は、管理職の負荷や孤独感を増してしまう副作用も懸念されるからだ。

図3:対話を促進する組織の在り方

出所:パーソル総合研究所「職場での対話に関する定量調査」

リーダーシップ依存の傾向が強い日本企業においても、議論を深めれば、少しずつこうした考え方が受け入れられるようになってきた。例えば、一般層にも「対話」の重要性を伝える工夫は多く存在する。ハンドブックを配布したり、簡易的な資料を整えたり、e-Learning化するなどして、どうにか会社から伝える機会をつくりたい。そうでなければ、組織の対話推進は、いつまでたっても「上司が言っていること」「上司が推進するもの」でしかない。そんな他人事のような「卓球」は続かない。組織の対話を推進したいならば、その認識から上司と部下を「同じ土俵に上げる」ことが重要だ。

まとめ

就業者が本音を話せるかどうかは、対話する相手の傾聴的な態度や共話的態度が強く影響していた。また、そもそもの対話への無関心な人が多い職場は、本音のコミュニケーションから遠ざかる。

しかし、こうした結果を見て、上司へのトレーニングにばかり走るのはあまりに短絡的だ。対話のない職場や、上司と部下のコミュニケーションの認識ギャップの高さを見れば、一般的に行われる管理職層に閉じたトレーニングの効果は限定的である。特に管理職が忙しく、負荷の高いような企業においては、メンバーのフォロワーシップの在り方についても教えるような、メンバー層含めた双方向での訓練が強く求められる。

職場の対話促進もその他の組織課題も、「現場管理職が大事」という言葉は確かに真実であるが、それは決して「現場管理職だけが大事」という意味ではない。対話促進においては、リーダーシップの幻想を捨てることが最初の一歩である。

[1] Meindl, J. R.(1995). The romance of leadership as a follower-centric theory: A social constructionist

approach. The Leadership Quarterly, 6, 329-341.

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

![図1:本音で話しやすい相手の特徴[カテゴリ別平均値、pt、5点満点]](/assets/individual/thinktank/assets/20240620_dialogue-culture-column2_01.jpg)

![図2:本音で話しにくい相手の特徴[カテゴリ別平均値、pt、5点満点]](/assets/individual/thinktank/assets/20240620_dialogue-culture-column2_02.jpg)