コラム「定点調査から見える『静かな退職』の動向~背景に潜む3つの就業変化~」では、「静かな退職※1」の実践者(以降、「静かな退職者」)が2025年には5.8%に達し、2017年から約1.5倍に増加している実態と、その背景について考察した。この広がりは、個人の選択の問題にとどまらず、企業にとっても注視すべき課題といえるだろう。では、企業は「静かな退職者」とどのように向き合い、適応していくべきなのか。

※1

会社を辞めるつもりはないものの、出世を目指してがむしゃらに働きはせず、最低限やるべき業務をやるだけの状態

本コラムでは、パーソル総合研究所が2017年より継続して実施している「働く10,000人の就業・成長定点調査」のデータを活用し、そのヒントを探っていきたい。

「静かな退職者」における4つのパターン

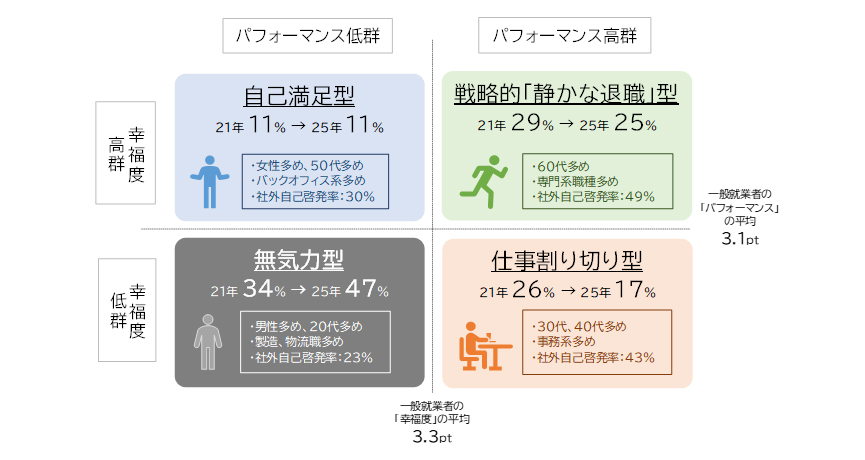

企業が「静かな退職者」と向き合う際、まず理解すべきはその多様性である。「静かな退職者」と一口に言っても、その実態は一様ではない。例えば、上司とのやり取りを生成AIに任せる新入社員のような極端なケースもあれば、効率よく定時で仕事を終え、自己研鑽や育児に時間を充てるベテラン社員のようなケースも考えられるだろう。本分析ではこうした「静かな退職者」を、仕事の成果(パフォーマンス※2)と仕事を通じて得られる幸福度※3の2つの観点から、以下の4パターンに分類した(図表1)。

※2

以下の5項目をそれぞれ「1.あてはまらない」~「5.あてはまる」の5件法で聴取し、平均値を算出。回答者本人の主観的な評価である点には留意されたい。

「任された役割を果たしている」「担当業務の責任を果たしている」「仕事でパフォーマンスを発揮している」「会社から求められる仕事の成果を出している」「仕事の評価に直接影響する活動には関与している」

※3

以下の2項目をそれぞれ「1.あてはまらない」~「5.あてはまる」の5件法で聴取し、平均値を算出。なお、本設問は2021年以降から聴取しているため、本分析対象は2021年以降の回答者に限定されている。

「私は、はたらくことを通じて、幸せを感じている」「私は、はたらくことを通じて、不幸せを感じている(反転)」

まず、戦略的「静かな退職」型(戦略型)は、パフォーマンスも幸福度も高いタイプである。2025年時点で「静かな退職者」全体の25%を占め、年代別では60代、職種別では専門系職種に比較的多く見られる。社外での自己啓発にも積極的であり、自らの経験や学び、スキルを生かし、仕事と私生活のバランスを巧みに取りながら、高い貢献と充実感を得ている層と考えられる。

次に、仕事割り切り型は、パフォーマンスは高いものの、幸福度は低いタイプである。2025年時点で「静かな退職者」全体の17%を占めており、年代では30・40代、職種では事務系に比較的多く見られる。業務遂行能力は高い一方、現在の職場や仕事内容に何らかの不満やストレスを感じている様相がうかがえる。

続いて、自己満足型は、幸福度は高い一方でパフォーマンスは低いタイプである。「静かな退職者」全体の11%を占める。比較的女性や50代に多く、バックオフィス系の職種に多い傾向が見られる。職場環境や人間関係には満足している一方で、仕事内容やスキルに課題を感じているかもしれない。

最後に、無気力型は、パフォーマンスと幸福度のいずれも低いタイプである。「静かな退職者」の中で最も割合が大きく、2021年よりも10pt以上増加して、2025年は47%のボリュームを占めている。男性や20代に比較的多く、職種別では製造・物流職に多い傾向があり、自己啓発にもあまり積極的でない層である。

無気力型の「静かな退職者」が示すこと

企業の視点に立てば、高いパフォーマンスを維持しつつ、自律的にキャリアを形成する人材にはできる限り長く自社で活躍し続けてほしいと考えるのは自然である。特に、コラム「定点調査から見える『静かな退職』の動向~背景に潜む3つの就業変化~」で触れたように、女性やシニア層など、多様な人材の活躍が企業の持続的成長に不可欠となる現代においては、旧来の画一的な働き方にとらわれない人材の価値はますます高まっている。

例えば、本コラムで「戦略型」や「仕事割り切り型」と分類される静かな退職者は、残業をいとい、出世への意欲が低いといった側面から、かつては組織への貢献意欲が低いと見なされることもあったかもしれない。しかし、彼らは自身の価値観に基づいて効率的に成果を上げたり、専門性を高めたりする層であり、多様な人材を生かすという観点からは、むしろ企業にとって不可欠な存在であり、今後ますますその重要性は増していくといえる。

一方で問題視されがちなのは、パフォーマンスの低い層、特に直近で上昇傾向にある「無気力型」の静かな退職者である。企業にとっての貢献度が低く、かつ企業にうまく馴染めていないと見なされ、ともすれば「切り捨ててよい人材」と短絡的に判断されてしまうかもしれない。しかし、本当にそれでよいのであろうか。

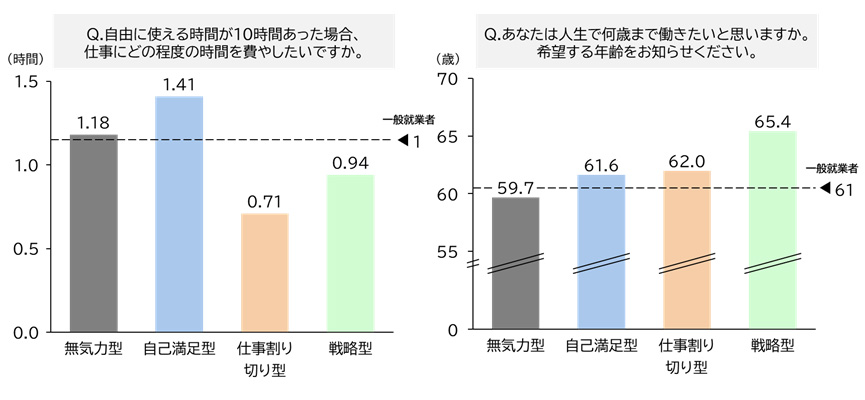

パーソル総合研究所の調査データは、こうした層に対する一元的な見方に警鐘を鳴らしている。図表2は、静かな退職者の4タイプと一般就業者の就業希望時間・就業希望年齢を示したものである。「無気力型の層は、既に仕事への情熱を失っているのではないか」と想像する読者が多いかもしれない。しかし、データを見ると、彼らは一般的な就業者(静かな退職者以外の就業者)と同じくらい働きたい、仕事に時間を費やしたいと思っており、また、一般就業者と同程度の年齢まで働き続けたいという意向を持っていることが分かる。

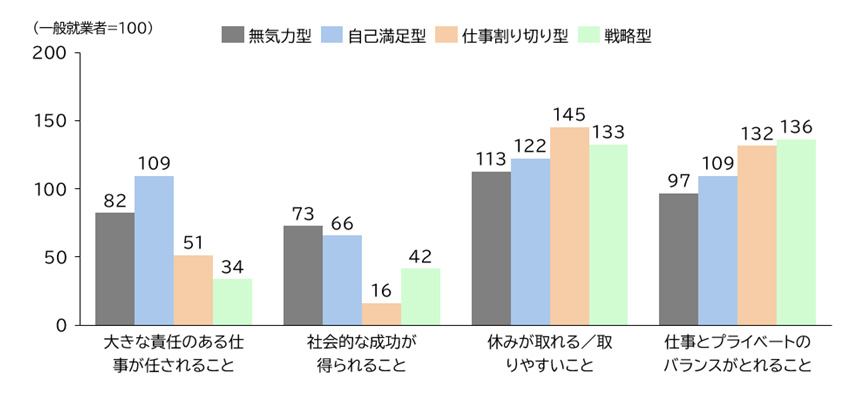

さらに、図表3の仕事を選択する時の重視点に関するデータも興味深い結果を示している。意外なことに、無気力型の人たちは「責任の大きな仕事を任されること」や「社会的な成功」といった項目を、他の静かな退職者タイプよりも重視する傾向が見られた(もちろん、一般就業者ほどではない)。その一方で、「休みの取りやすさ」や「仕事とプライベートのバランス」といった項目は、あまり重視していないことも分かる。

これらのデータから浮かび上がってくるのは、無気力型の「静かな退職者」たちが、必ずしも仕事に対する《火》が消えているわけではない、という可能性である。モチベーションのガソリンが欠如しているのではなく、職場においてそれが抑圧された状況にあるのかもしれない。

実際にデータを見ると、彼らが成長できなかった理由として、「単調・単純な仕事内容だったから」「仕事で関わる範囲が狭いから」「責任のある役割を与えられていないから」といった項目が上位に挙がっていた。これは、企業にとって都合の悪い「静かな退職者」が、実は企業自身の仕組みや環境によって生み出されている可能性を示唆している。

労働力不足が深刻化し、一人ひとりの人材の価値がますます高まる現代において、仕事への《火》が消えていない人材を安易に「切り捨てる」という選択は、企業にとって機会損失に繋がりかねない。 むしろ、彼らの内に秘めた《火》をどう大きくし、成長を促していくか。その視点こそが、今求められているのではないだろうか。

無気力型の「静かな退職者」へのマネジメント

では、無気力型の「静かな退職者」に対し、企業はどのようなアプローチを取るべきか。ここで重要となるのは、こうした人材を組織内でいかに生み出さないようにするか、そして、(仮に生み出されたとしても)いかに彼らの成長を促し、個々の能力を最大限に引き出すか、という予防と育成の視点である。

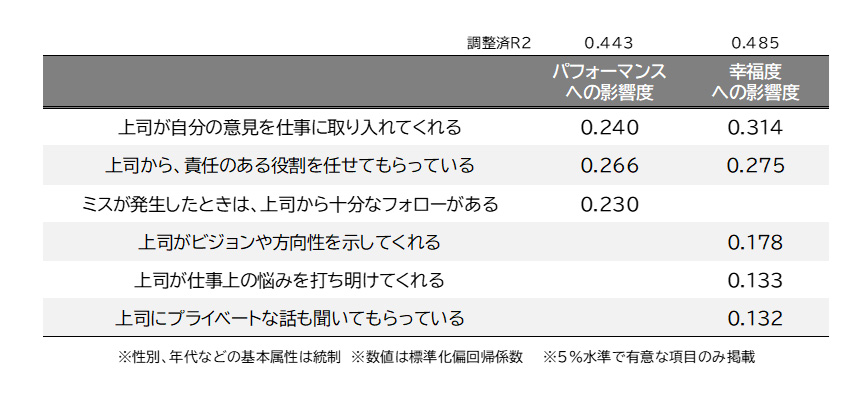

前述の通り、彼らが成長を実感できていない背景には、「仕事の単調さ」「業務範囲の限定性」、そして「任される責任の軽さ」といった要因が見られた。さらに、筆者の追加分析によれば、無気力型の「静かな退職者」においては、上司による特定の働きかけが、パフォーマンスと幸福度の双方を高める可能性が明らかになっている。

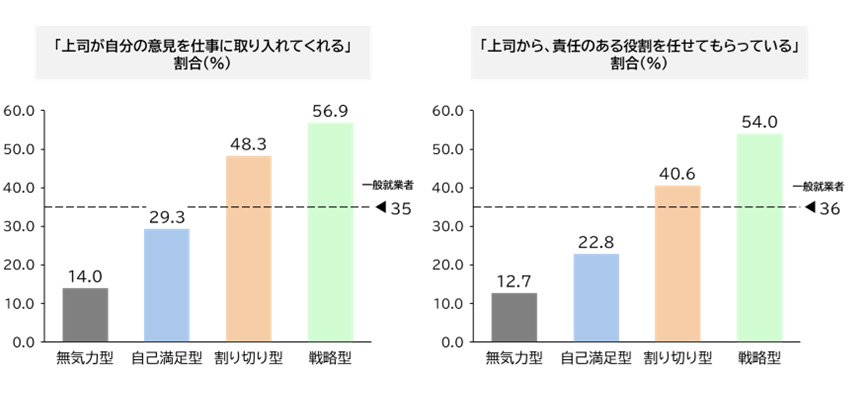

具体的には、「上司が部下の意見を仕事に取り入れること」、そして「上司が責任ある役割を任せること」という2つのマネジメント行動が、これらのポジティブな影響と有意に関連していた(図表4)。なお、この傾向は、一般就業者や他の静かな退職者タイプと比較して、無気力型においてより顕著に確認されている。

これらの結果が示唆するのは、単に業務を割り振るだけでなく、部下の意見に真摯に耳を傾け、それを業務改善や企画に生かす姿勢、そして部下の能力や意欲を信頼し、挑戦を促すような責任ある仕事を適度に委ねるという上司の行動が、彼らの幸せとパフォーマンスの向上に直結するということである。しかしながら、現状として、そうした建設的な上司の行動が実践されている割合は、無気力型の部下を持つケースにおいて特に低いことがデータから見て取れる(図表5)。

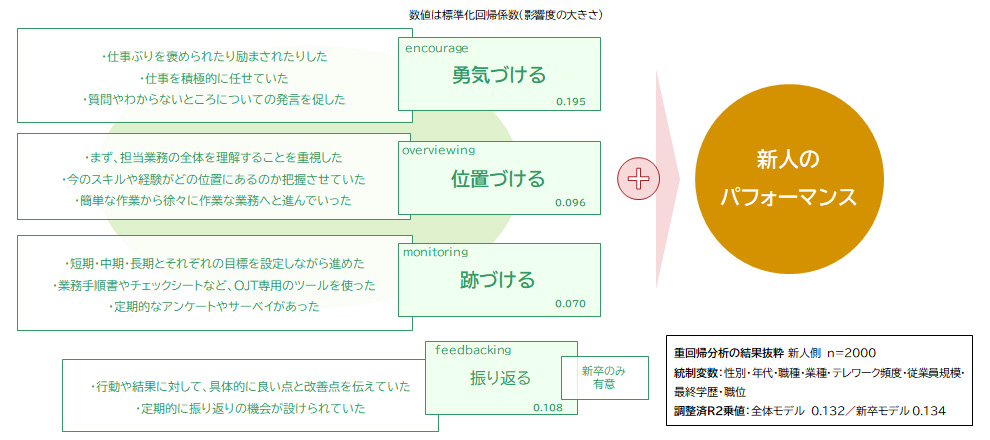

また、今回の問いを考える上では、パーソル総合研究所「OJTに関する定量調査 」の示唆も有益だ。この調査では、仕事ぶりを褒めたり励ましたりするなどの教える側の「勇気づける」指導や、担当業務の全体を理解することを重視するなどの「位置づける」指導が、新人のパフォーマンス向上を促進する傾向が示されている(図表6)。

「勇気づける」指導を通じて、褒めたり励ましたり、仕事を任せたり、質問や発言を促すといった支援行動を受けた新人は、安心してコンフォートゾーンから一歩踏み出し、新しい業務に挑戦しやすくなる。こうした関わり方は、新人が自ら考え、意見を表明しやすい土壌を育み、教える側がその意見を仕事に取り入れる際の効果を高めると考えられる。

一方、「位置づける」指導では、担当する業務の全体像や、本人の現在のスキル・経験がどの程度のレベルにあるのかを自覚させることで、新人は個別の作業が全体のどの部分に貢献するのかが明確に分かり、その仕事の意義をより深く理解できる。この点は、たとえ小さな仕事であっても、その仕事が組織全体の中でどのような役割を果たし貢献するのかを認識することができ、意欲を維持しつつも着実な成長を促す可能性を示している。

パフォーマンスの高い「静かな退職者」へのアプローチ

戦略型や仕事割り切り型のような、パフォーマンスの高い「静かな退職者」に対して、企業は、他の社員と不必要なあつれきを生じさせないための環境整備を進める必要もあるだろう。

まず、企業は、画一的な昇進キャリアだけでなく、個々の価値観や企業貢献スタイルに合わせた多様なキャリアパスを提示するような柔軟性がより一層求められる。こうした前提の上で、日々の業務における透明性やコミュニケーションについて考えてみよう。

日本においては、チームで進める役割分担が曖昧な業務がいまだ多い。そのような環境下で、メンバーが互いの働き方や状況を知らないままでは、何らかの誤解や不満が生じやすいと考えられる。ある社員が「静かな退職」を実践している場合、その旨を直属の上司だけでなく、関係するチームメンバーもある程度把握しておくことで、業務分担や期待値の調整がスムーズに進む可能性がある。

具体的な取り組みとして、上司と部下の関係性を強化する「縦の1on1」だけでなく、メンバー同士の関係性を強化する「横の1on1」のような対話の機会を設けることが有効と考えられる。互いの価値観や仕事へのスタンス、プライベートの状況などを共有し合うことで、相互理解が深まり、より建設的な協力体制を築くことが期待できる。

さらに、各メンバーが設定している目標や担当業務の範囲、期待される役割などを、上司だけでなく、関連するメンバー間で可視化することも有効な手段となり得るだろう。これにより、「あの人は楽をしているのではないか」といった疑念や不公平感を軽減し、それぞれの貢献スタイルを認め合う風土の醸成に繋がるのではないだろうか。

まとめ

本コラムでは、パーソル総合研究所の「働く10,000人の就業・成長定点調査」のデータを見ながら、企業が「静かな退職者」とどのように向き合い、適応していくべきかについて考えてきた。

まず前提として押えるべきは、「静かな退職者」の多様性である。今回、パフォーマンスと幸福度の切り口から、静かな退職者を「戦略型」「仕事割り切り型」「自己満足型」「無気力型」の4パターンに分類した。その中でも、全体で最もボリュームを占め、近年上昇傾向にある「無気力型」は、必ずしも仕事への《火》が消えているわけではなく、むしろ責任ある仕事や成長機会を求めている可能性がデータから示唆された。企業は、こうした人材を切り捨てる対象とするのではなく、組織の中でいかに生み出さないようにするか、そして、(仮に生み出されたとしても)いかに成長を促し個々の能力を引き出すかという、予防と育成の観点で考える必要があるだろう。

「静かな退職」は、働き手の価値観の多様化や従来の雇用・育成の在り方に対する問いかけを含む重要なシグナルである。私たちは、この変化を真摯に受け止め、一人ひとりが自身の能力を最大限に発揮し、納得感を持って働き続けられる環境をいかに構築していくか、その問いに向き合い続ける必要がある。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます