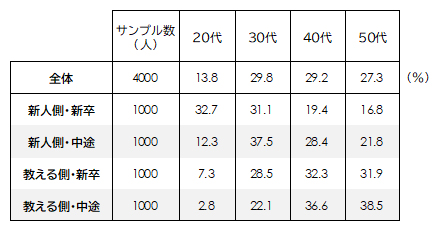

調査概要

- 調査名

パーソル総合研究所「OJTに関する定量調査」

- 調査内容

- 企業におけるOJT(現場における日常業務に就きながらの教育訓練)の実態と課題を把握する

- 効果的なOJTの方法と、教える側・新人側双方に求められる行動・意識を明らかにする

- 調査対象

- 全国の正規雇用就業者・男女20-59歳のうち、過去3年以内OJT経験者※第一次産業除く。

- 合計4000人

- 調査時期

2024年 10月8日 – 11日

- 調査方法

調査会社モニターを用いたインターネット定量調査

- 調査実施主体

株式会社パーソル総合研究所

- ※図版の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合がある。

調査概要

サマリ

- 本調査のサマリ

- 提言

現在のOJTの実態と課題

- 誰からOJTを受けたか・利用したOJTツール・OJT時の施策・OJT期間

- OJTの課題感 [新人側][教える側]・教える側が感じる時代変化

【教える側】OJTに有効な「教え方」

- OJTに有効な「教え方」

- OJTのネットワーク効果・ネットワーク効果の副作用

【新人側】OJTに有効な「教わり方」

- OJTに有効な「教わり方」

- 新人の主体的行動力(プロアクティブ行動)

“教えることによる学び”の促進

- OJTを通じた学びの実態

- 教える側のマインドセット・教えるマインドセット・タイプと変化実感

- 教えるマインドセット・タイプとアンラーニング

Index

調査結果(サマリ)

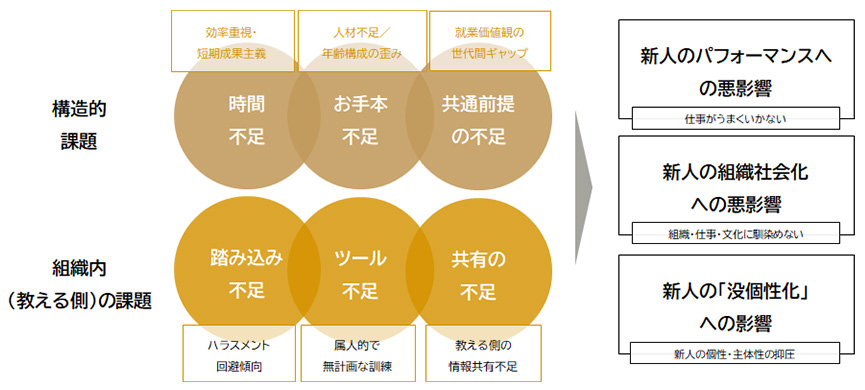

現在のOJTの課題

教える側・新人側双方の課題は「人によって教える内容が異なる」

OJTにおける課題を新人側(新卒・中途)と教える側の双方から見た。まず、新卒・中途ともに新人が感じるOJTの課題としては、「人によって指示や教える内容が異なっている」が35%を超え、全体的に高い。新人側の中途は全体的に課題感が高く、特に「マニュアルや書類・業務ツールがそろっていない(38.2%)」「OJTのやり方が計画的でない(33.8%)」が高い。

教える側が感じているOJTの課題も、「人によって指示や教える内容が異なっている」という課題感が最も強い。教える側の中途は、新人側の中途と同様に全体的に課題感が高く、中でも「マニュアルや書類・業務ツールがそろっていない(35.9%)」が高いほか、「古い教え方のままになっている(29.8%)」もやや高いのが特徴。

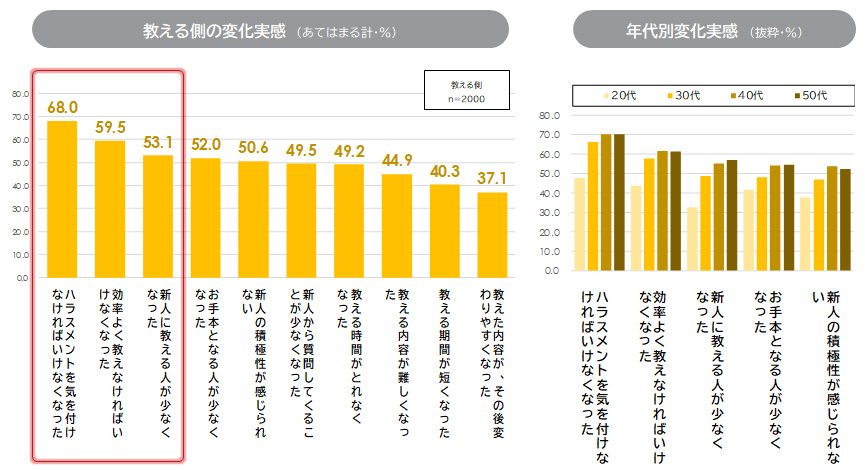

かつてよりもハラスメントに気を付けるようになった人が約7割

教える側のOJTに関する意識変化として、かつてと比べて「ハラスメントを気を付けなければいけなくなった(68.0%)」「効率よく教えなければいけなくなった(59.5%)」「新人に教える人が少なくなった(53.1%)」という変化を感じている者が5割を超える。 さらに、年代が上がるほどそうした変化を強く感じている。

難度が高まるOJTは新人のパフォーマンスに悪影響

これらの教える側の課題(ハラスメント回避傾向、属人的で無計画な訓練、情報共有不足)や構造的課題(時間・お手本・共通前提の不足)によってOJTの難度は高まっており、新人のパフォーマンスや組織・仕事・文化に馴染むなどの組織社会化に対して、悪影響を及ぼしていることが確認された。

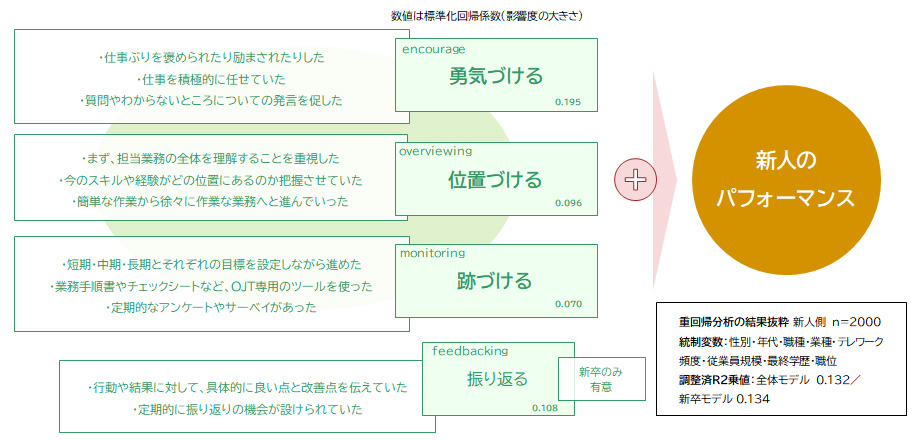

OJTにおける教え方

《勇気づけ》《位置づけ》《跡づけ》で新人のパフォーマンスへつなげる

では、OJTで教える側のどのような行動が、新人のパフォーマンスや組織・仕事・文化に馴染むなどの組織社会化につながっているのだろうか。

新人のパフォーマンスについては、仕事ぶりを褒めたり励ましたりするなどの「勇気づける」、担当業務の全体を理解することを重視するなどの「位置づける」、短期・中期・長期とそれぞれの目標を設定しながら進めるなどの「跡づける」教え方がプラスに影響していた。新卒に対しては、行動や結果に対して、具体的に良い点と改善点を伝える「振り返る」も同様の影響が確認された。

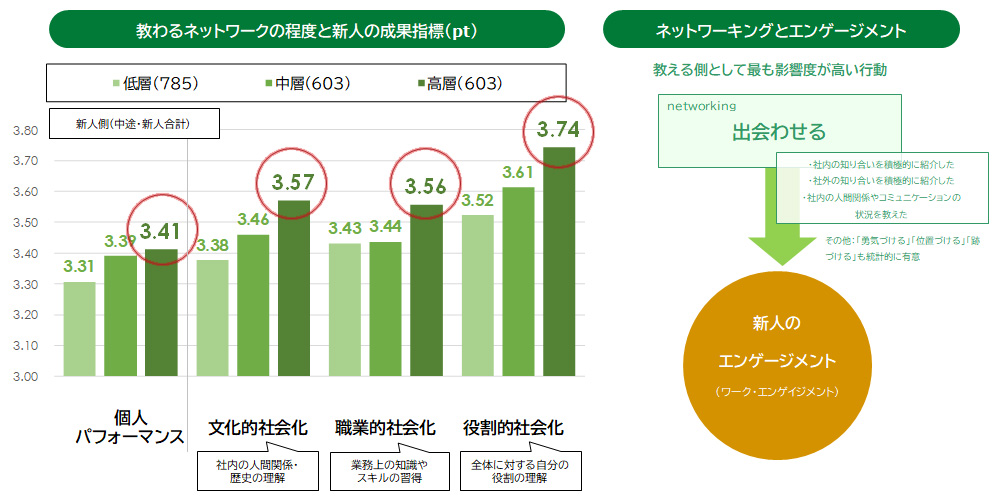

さまざまな人と《出会わせ》、新人のエンゲージメントを高める

OJTにおいて、教わるネットワークが広く、1人につき、複数人から教わっているほど、個人パフォーマンスや、組織・仕事・文化に馴染むなどの組織社会化(文化的社会化・職業的社会化・役割的社会化)とのプラスの関連が見られた。

また、社内の知り合いを積極的に紹介するなどの「出会わせる」行動は、新人のエンゲージメントにプラスの影響が見られた。

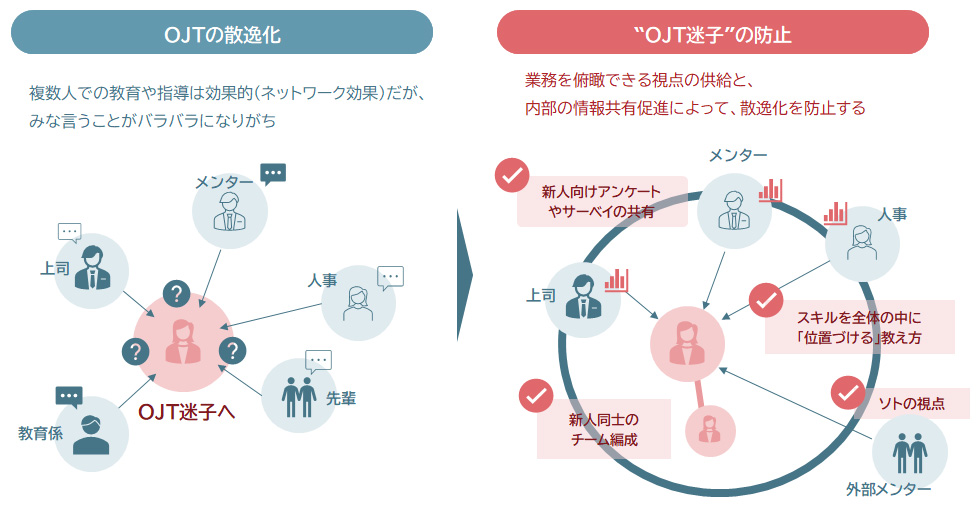

広いネットワークによる《OJT迷子》に注意

一方で、教わるネットワークが広いことによる効果の副作用として、教わる人が多いほど、「人によって指示や教える内容が異なっている」という課題から「OJT迷子」になる可能性が高まる。そうしたOJTの散逸化を抑える施策としては、「ソトの視点」を取り入れることで全体を俯瞰させることや、「新人同士のチーム編成」「新人向けアンケートやサーベイの共有」「スキルを全体の中に『位置づける』教え方」などの有効性が示唆された。

OJTにおける教わり方

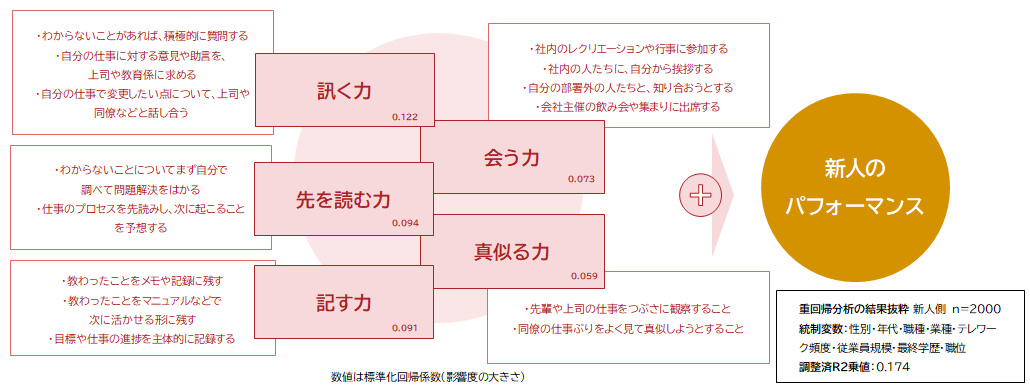

新人のパフォーマンスに影響する新人側の5つの行動

他方、OJTで教わる新人側のどのような行動が自身のパフォーマンスにつながっているのかを見たところ、わからないことがあれば、積極的に質問するなどの「①訊く力」、仕事のプロセスを先読みし、次に起こることを予想するなどの「②先を読む力」、自分の部署外の人たちと、知り合おうとするなどの「③会う力」、先輩や上司の仕事をつぶさに観察するなどの「④真似る力」、教わったことをメモや記録に残すなどの「⑤記す力」の5つの主体的行動(プロアクティブ行動)が新人のパフォーマンスにプラスに影響していた。

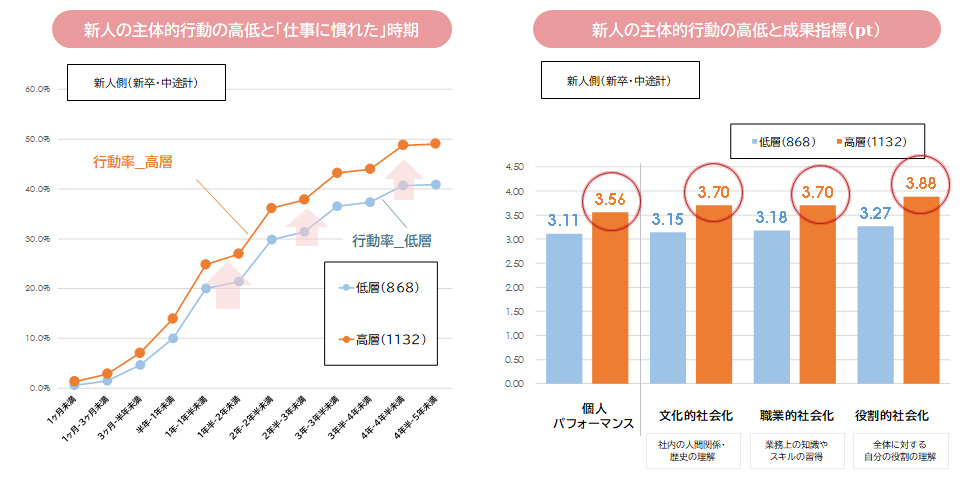

新人の主体的行動力の効果

新人側の5つの主体的行動(プロアクティブ行動)の実践が高い層と低い層を比較したところ、実践度が高い新人のほうが、「仕事に慣れた」と感じる時期が早い。

また、個人パフォーマンスや、組織・仕事・文化に馴染むなどの組織社会化(文化的社会化・職業的社会化・役割的社会化)も実践度が高い新人のほうが全体的に高い傾向。

新人は部署外の人と知り合おうとする力が低い

新人側の5つの主体的行動力を新卒・中途別に見た。全体的に自分の部署外の人たちと、知り合おうとするなどの「会う力」が低く、特に中途の新人が低いのが特徴。新卒のほうが行動が積極的な傾向。

《教えることによる学び》の促進

OJTを通じた学びの実態

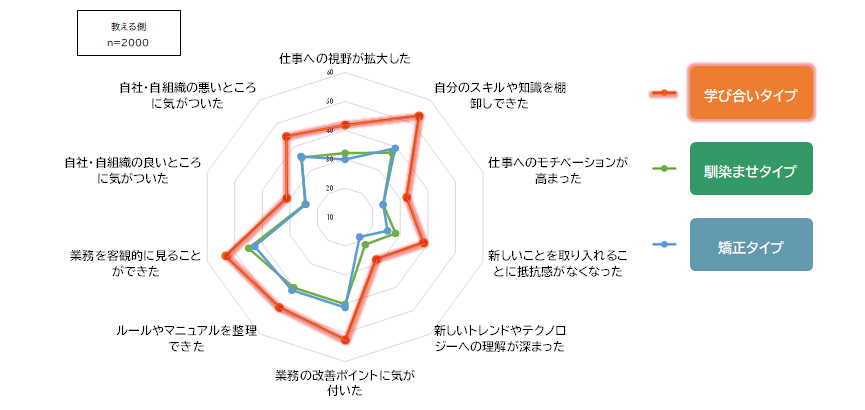

教える側のOJTを通じた学びの実感を見た。「業務を客観的に見ることができた(47.6%)」「業務の改善ポイントに気が付いた(45.5%)」「自分のスキルや知識を棚卸しできた(44.6%)」などが多い。

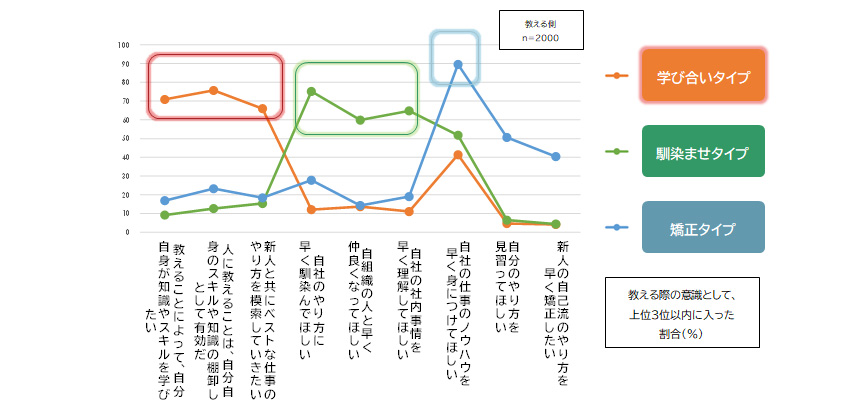

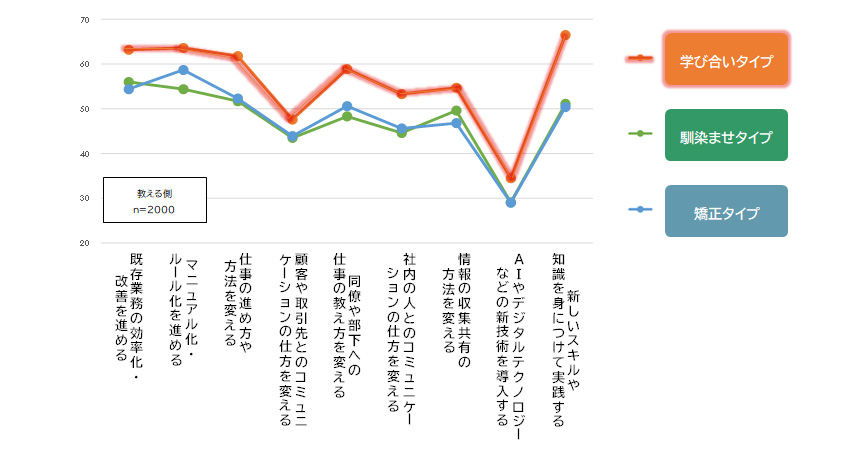

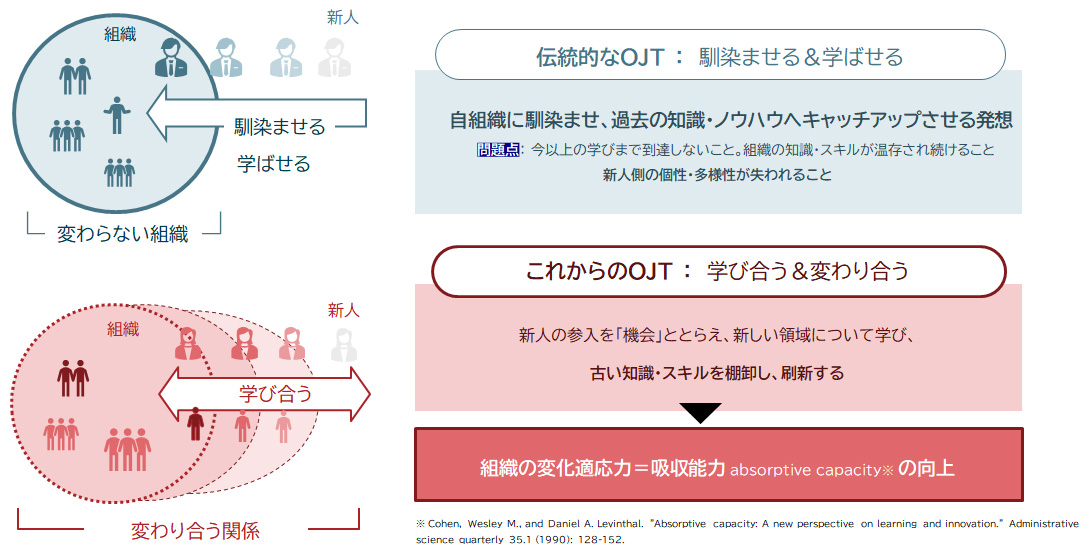

教える側の3つのマインドセット・タイプ

OJTで教える側のマインドセットは、主に「学び合い」「馴染ませ」「矯正」の3タイプに分類できる。「学び合い」タイプは、教えることによって学ぶことや新人との学び合いを重視するタイプ。「馴染ませ」タイプは、自社や自組織へ早く馴染むことを優先する。「矯正」タイプは、新人のやり方を自分・自社のものに矯正することを優先するタイプ。

OJTで変化を感じ行動を起こす「学び合い」タイプ

教えるマインドセットのタイプ別にOJTに関する意識変化の実感や、OJT期間中のアンラーニング(新しい知識ややり方の導入)の関係を見た。

「学び合い」タイプがその他2タイプと比べて圧倒的にOJTを通じた自らの変化を感じている(図13)。また、OJTを通じて学んでおり、具体的な変化(アンラーニング)も起こしている(図表14)。

分析コメント

《馴染ませる》から《変わり合う》OJTへ

日本企業は伝統的に実務未経験での入社者が多く、現場で働きながらのトレーニング(OJT)によって人を育てる傾向が強い。しかし、その現場でのOJTの難度が近年、構造的/組織的要因によって高まっている。

その要因は、多忙による「時間不足」や年齢構成の歪みから来る「お手本不足」、ハラスメントを恐れた「踏み込み不足」、マニュアルなどが用意されず属人的な教え方しかない「ツール不足」など、多岐にわたっていることが確認された。

こうした状況に対して、「教え方」についてのノウハウは蓄積され、トレーニングもしばしば行われている。しかし、難度が高まるにつれ、「教わる」新人側の行動の質が重要になってきている。企業は、上司やメンターへの訓練だけでなく、新人側へのインプット拡充を検討すべき時代に来たといえる。

多くの現場では、新人に対し「早くチームに馴染ませよう」「早く一人前になってもらいたい」とOJTを行う。しかしそうした通常のOJTには、組織の仕事のやり方や知識などを温存し、変化適応力の低下を招くという側面もある。ビジネス変化の速い時代に重要なのは、硬直化を防ぎ、新人と教える側が「共に変わり合う」関係を構築していくことだ。

本調査では、新人の参入を機に古い知識・スキルを刷新するためには、教える側の「学び合う」マインドセットが重要であることが示された。常に革新が求められる時代にあって、「教える」という機会は、「変わる」機会でもある。OJTを「現場任せ」にしすぎることなく、組織全体で「変わる」機会に転換させる仕掛けが、人事には求められている。

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所「OJTに関する定量調査」

調査概要

サマリ

- 本調査のサマリ

- 提言

現在のOJTの実態と課題

- 誰からOJTを受けたか・利用したOJTツール・OJT時の施策・OJT期間

- OJTの課題感 [新人側][教える側]・教える側が感じる時代変化

【教える側】OJTに有効な「教え方」

- OJTに有効な「教え方」

- OJTのネットワーク効果・ネットワーク効果の副作用

【新人側】OJTに有効な「教わり方」

- OJTに有効な「教わり方」

- 新人の主体的行動力(プロアクティブ行動)

“教えることによる学び”の促進

- OJTを通じた学びの実態

- 教える側のマインドセット・教えるマインドセット・タイプと変化実感

- 教えるマインドセット・タイプとアンラーニング

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

![新人側のOJTの課題感[複数回答・%]](/assets/individual/thinktank/assets/ojt_01.jpg)

![教える側のOJTの課題感[複数回答・%]](/assets/individual/thinktank/assets/ojt_02.jpg)

![新卒・中途別の主体的行動力[平均値・pt]](/assets/individual/thinktank/assets/ojt_10.jpg)

![OJTで教える側の学び[あてはまる計・%]](/assets/individual/thinktank/assets/ojt_11.jpg)