調査概要

| 調査名 | パーソル総合研究所 「リスキリングとアンラーニングについての定量調査」 |

|---|---|

| 調査内容 | ・就業者のリスキリングと学習棄却(アンラーニング)の実態を明らかにする ・リスキリング/アンラーニングを促す組織的要因を明らかにする |

| 調査対象 | ・全国の就業者 正社員20-59歳男女 3000s ・第一次産業就業者を除外 ・性年代を国勢調査の分布に合わせて割付 |

| 調査時期 | 2022年5月13日-5月16日 |

| 調査方法 | 調査会社モニターを用いたインターネット定量調査 |

| 実施主体 | 株式会社パーソル総合研究所 |

※報告書内の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合がある。

調査報告書(全文)

Index

調査結果(サマリ)

リスキリングの実態

リスキリングの経験がある人は3割前後、デジタル・リスキリング経験は2割前後

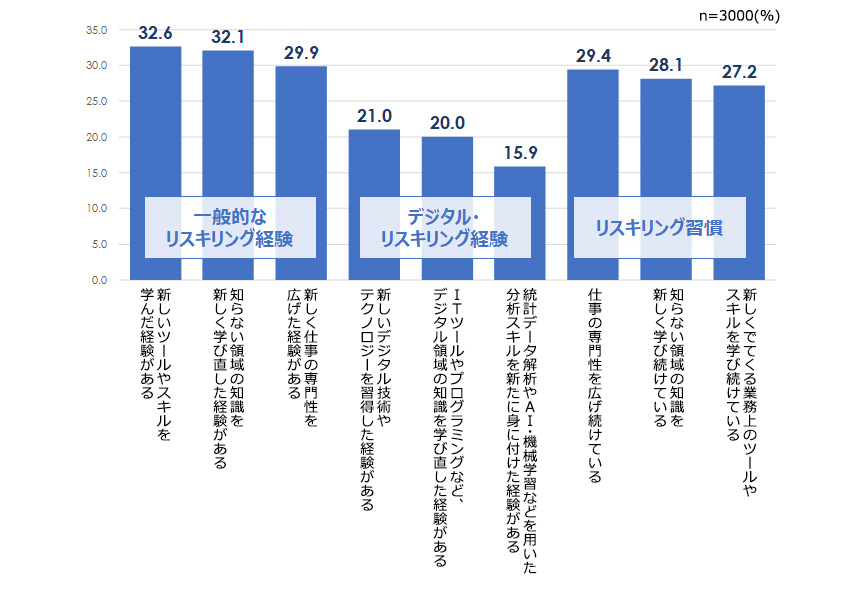

新しいツールやスキル、知らない領域の知識などを学んだとする「一般的なリスキリング経験」のある人は3割前後、デジタル領域の新しい技術やデータ分析スキルなどを学んだとする「デジタル・リスキリング経験」のある人は2割程度である。また、日頃から知らない領域の知識を新たに学び続けたり、専門性を広げ続けたりしているといった「リスキリング習慣」がある人は3割弱となっている(図1)。

図1.リスキリングの実態

リスキリングが盛んな業種は「情報通信業」、職種は「IT系技術職」「経営・経営企画職」など

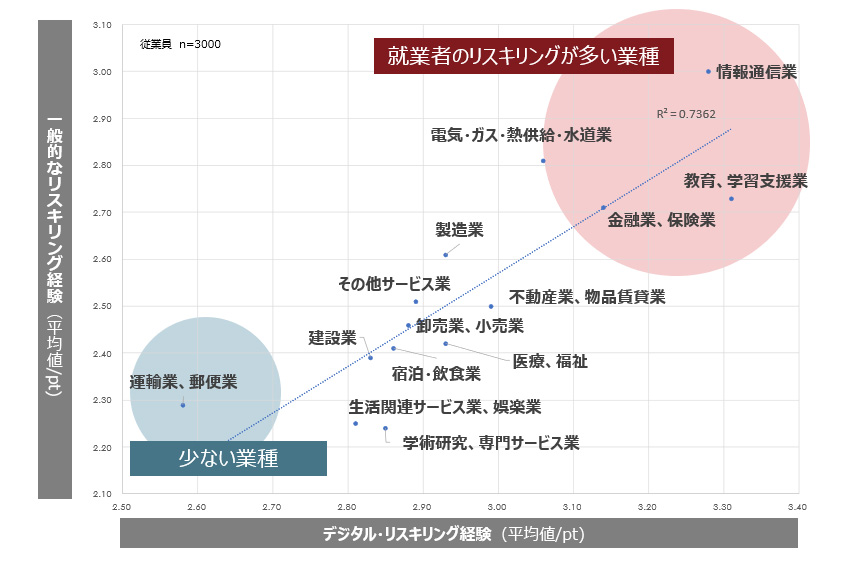

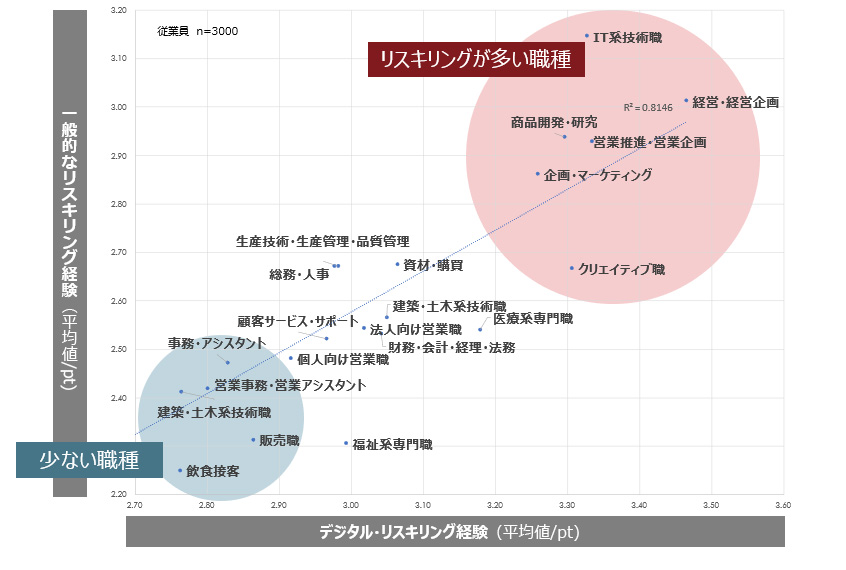

就業者のリスキリングが盛んな業種は、「情報通信業」「教育、学習支援業」「金融業、保険業」である(図2)。 職種別で見ると、「IT系技術職」「経営・経営企画職」「営業推進・営業企画職」「商品開発・研究職」「企画・マーケティング職」においてリスキリングが盛んなようだ(図3)。

図2.業種別のリスキリング・マップ

図3.職種別のリスキリング・マップ

40~50代女性のリスキリングは減少傾向

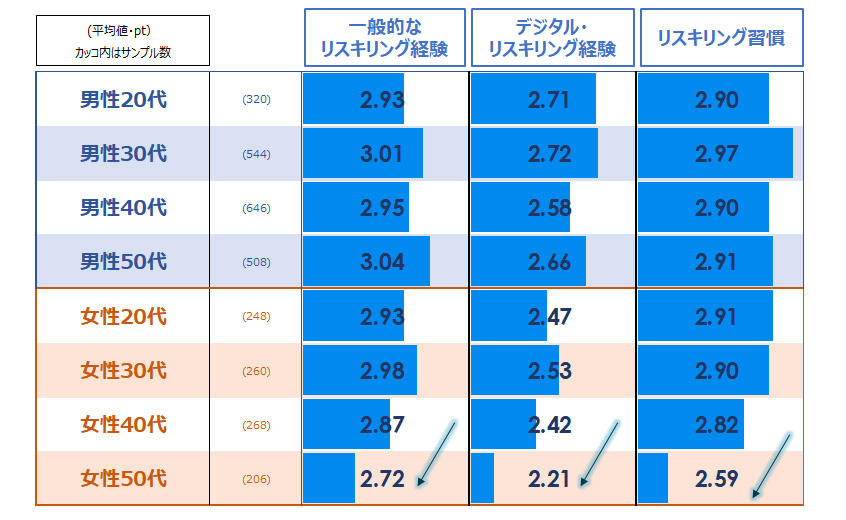

リスキリング実態を性年代別に見ると、特に女性の40~50代において、リスキリングの経験も習慣も大きく減少する傾向が見られた(図4)。

図4.性年代別のリスキリング実態

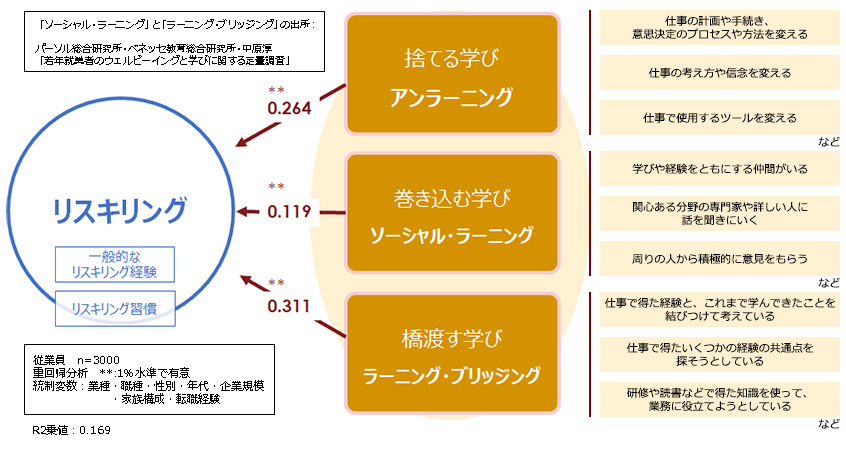

リスキリングを支える学びは「アンラーニング」、「ソーシャルラーニング」、「ラーニング・ブリッジング」

リスキリングを支える学びとして、これまでの仕事にかかわる知識やスキル、考え方を捨て、新しいものに変えていくことを指す「アンラーニング」、周囲の人を巻き込みながら学ぶ「ソーシャルラーニング」、学んだこと同士や学びと仕事をつなげて考える「ラーニング・ブリッジング」の3つの特性が抽出された(図5)。

図5.リスキリングを支える3つの学び特性

アンラーニングの実態

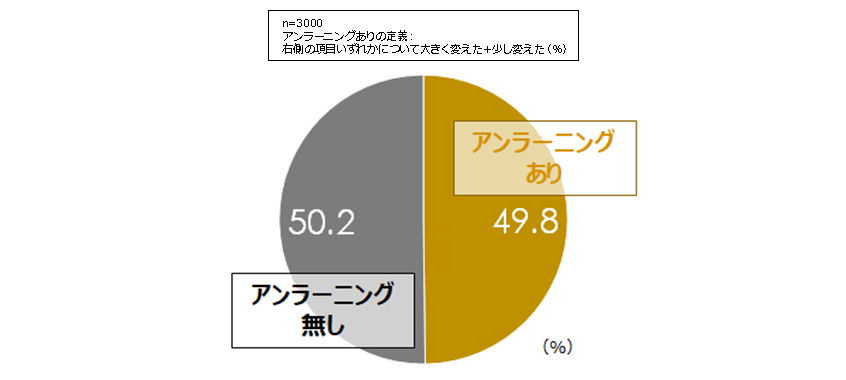

アンラーニング実施率は49.8%

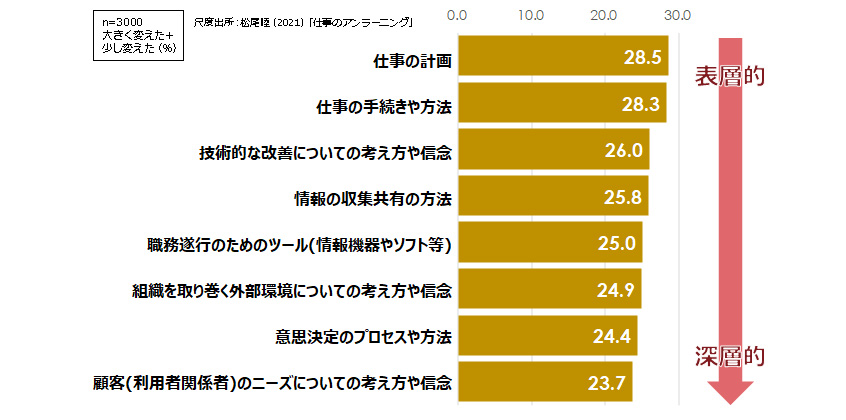

リスキリングを支える3つの学び特性のうち、昨今特に重要性が認知されるようになってきたアンラーニングの実態を見たところ、正社員の49.8%がアンラーニングを実施している(図6)。アンラーニングの内容としては、「仕事の計画」「仕事の手続きや方法」といった事柄は28%を超える。「意思決定のプロセスや方法」「顧客のニーズについての考え方や信念」といった事柄はそれぞれ24.4%、23.7%とやや低い(図7)。

図6.アンラーニング実施率

図7.アンラーニングの内容

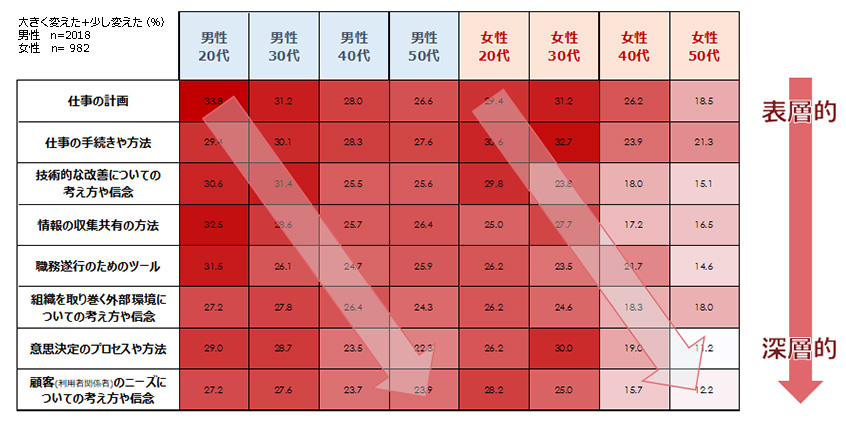

40~50代女性はアンラーニングの実施が減少

性年代別のアンラーニング実態を見ると、高齢層では、「意思決定のプロセスや方法」「顧客のニーズについての考え方や信念」など、深層的なアンラーニングをしていない傾向が見られた。特に女性の40~50代でアンラーニングの減少が見られる(図8)。

図8.性年代別アンラーニングの実態

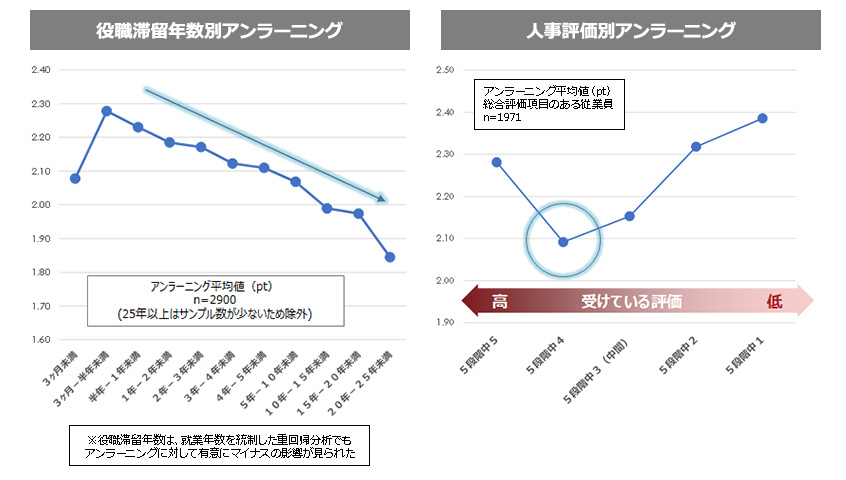

役職滞留年数が長いほどアンラーニングは減少

役職滞留年数とアンラーニングの関係を見ると、役職に就いて3カ月~半年未満でアンラーニングはピークに達し、その後減っていく傾向が見られた。また、人事評価については5段階中4の評価を受けている就業者が最もアンラーニングが低い(図9)。

図9.役職滞留年数別と人事評価別アンラーニング

アンラーニングに影響を与える要因

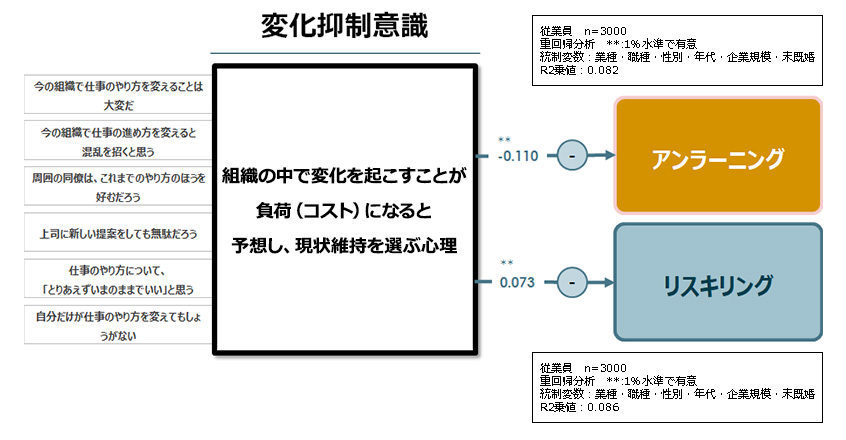

「変化抑制意識」がアンラーニングにネガティブな効果

「今の組織で仕事のやり方を変えることは大変」、「同僚はこれまでのやり方を好むだろう」など、所属する組織の中で業務上の変化を起こすことに対して大きな負荷(コスト)を予想し、現状維持のほうを選ぶような心理「変化抑制意識」を持っていると、アンラーニングにネガティブな効果がある。同時に、リスキリングにも負の影響をもたらしていることが分かった(図10)。

図10.変化抑制意識とアンラーニング

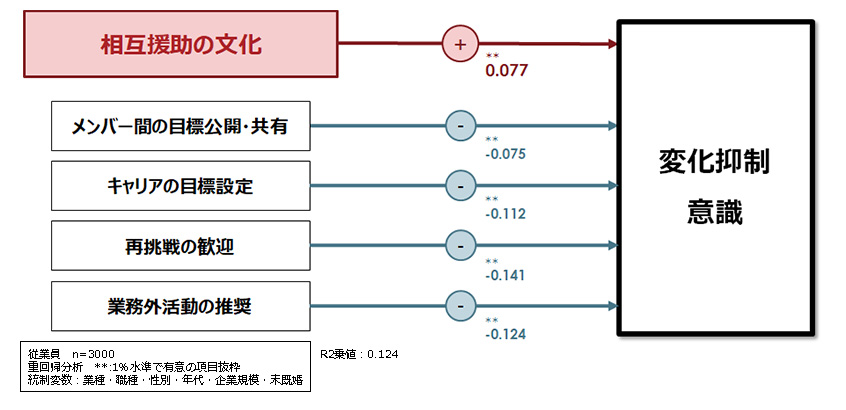

目標公開や再挑戦を歓迎する組織は変化抑制意識を下げる

変化抑制意識と組織特徴を見たところ、「目標公開・共有」「キャリア目標設定」といった目標の領域や、「再挑戦の歓迎」「業務外活動の推奨」は変化抑制意識を下げている。一方、「相互援助の文化」は変化抑制意識をやや高める傾向が見られた(図11)。

図11.変化抑制意識と組織特徴

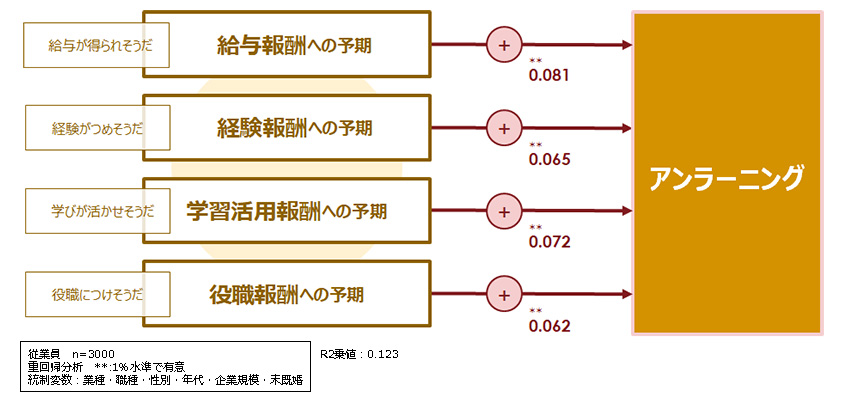

起こした変化に対して給与やポストなどの見返りの想定がアンラーニングを促進

アンラーニングと予期との関係を見た。今の組織でこれから「給与」「経験」「役職」が得られそう、「学び」が活かせそうという予期が、アンラーニングを促進している(図12)。

図12.アンラーニングと組織特徴

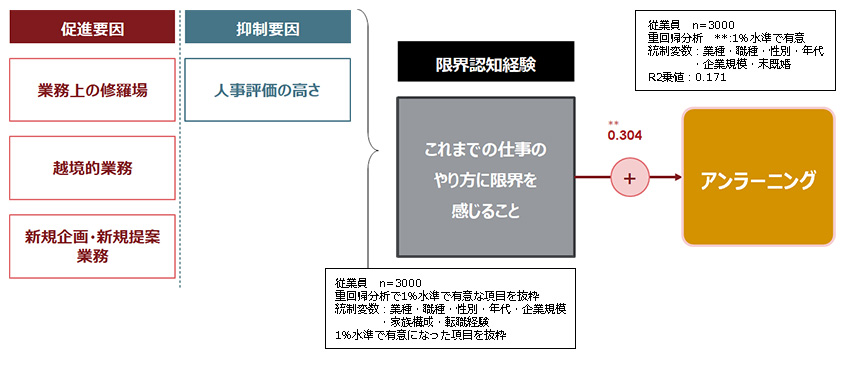

「限界認知経験」がアンラーニングを促進

アンラーニングは「それまでの仕事のやり方を続けても、成果や影響力の発揮につながらない」など、自身の限界を感じる経験(限界認知経験)によって促される。限界認知経験につながる具体的な業務経験としては、顧客との大きなトラブルや損失計上といった「業務上の修羅場」や、他組織との共同プロジェクトや副業・兼業などの「越境的業務」、新規事業やプロジェクト立ち上げといった「新規企画・新規提案業務」などがある。一方で、自身が受けている「人事評価の高さ」は限界認知経験を抑制していた(図13)。

図13.限界認知経験とアンラーニング

分析コメント

学びの機会提供にとどまらず、人材マネジメントと組み合わせて実践を

今、ビジネス変化の高速化に、コロナ禍によるDX推進ブームを背景に、企業におけるリスキリングが盛んになっている。その中で古いスキルや仕事のやり方を捨てていく個人の「アンラーニング」の重要性も強調されるようになってきた。

本調査では、アンラーニングを促進するものとして、個々人の「限界認知経験」が明らかになった。越境的業務や修羅場の経験を通じ、「今のままでは成果を出せない」といったハードルを感じる機会がアンラーニングを促進する。逆に、現在の人事評価の高さはアンラーニングを抑制してしまっており、優秀層にこそそうしたストレッチの機会を与えていくことが重要になる。

より組織的要因として、業務に変化を起こすことをコストとして捉える「変化抑制意識」がアンラーニングやリスキリングの障害になることが示された。こうした意識を「発生させない」、ないしは「コストを超える見返りを与える」施策が必要になる。

日本の労働者の学習習慣の無さは、さまざまな国際調査においても指摘されている。学びの機会だけをつくっても、学ぶ従業員は一部にとどまってしまうのが現実だ。学び直しを広く促し、人的資源を最大化するためには、学習機会とより広義の人材マネジメントを組み合わせて実践していく戦略性が必要になる。

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所「リスキリングとアンラーニングについての定量調査」

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます