労働力不足が慢性化する中、企業の採用現場ではスキマバイトの活用が広がりを見せている。数時間~1日単位で働く短期かつ単発の人材は、店舗や現場にとって《シフトの穴埋め》以上の存在となりつつあるが、一方でそのマネジメントは簡単ではない。

特に重要なのが、スキマバイト人材に「またこの職場で働きたい」と思ってもらえるためのマネジメントである。そこでのマネジメントの質こそが、レギュラー化(長期雇用)へとつながっていく。

そこで本コラムでは、パーソル総合研究所の定量データ

を基に、「もう一度働きたい」と思われる現場づくりの具体的なヒントを提示したい。

Index

- スキマバイト活用は、パート・アルバイトの採用手法のシフトである

- 「興味のない職場からのスカウト」は、スキマバイトにとって迷惑である

- スキマバイト人材のマネジメント課題

- スキマバイトを生かす現場マネジメントの3つの方向性

- スキマバイトは現場の労働力不足を救うカギ

- まとめ──マネジメント向上こそが、スキマバイト活用の成否を分ける

スキマバイト活用は、パート・アルバイトの採用手法のシフトである

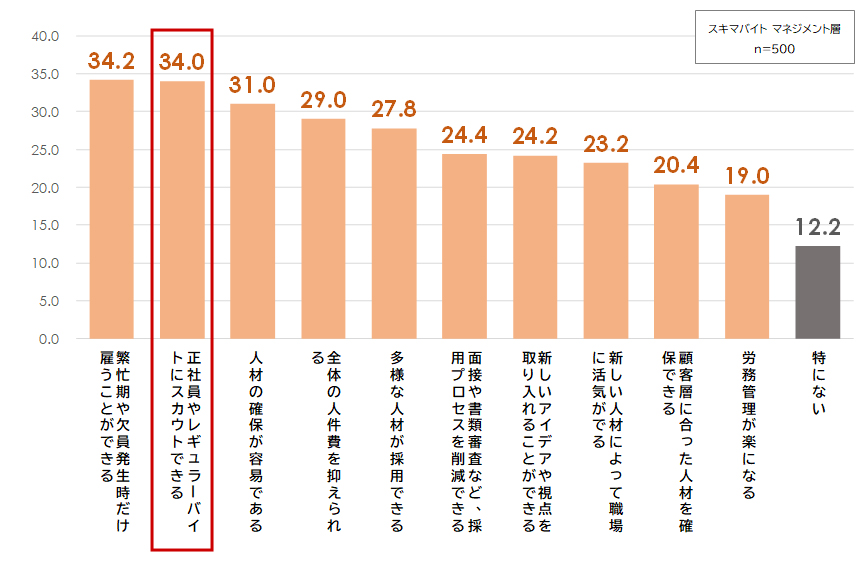

まずは、店長やマネジャーから見た、スキマバイト活用のメリットから整理しよう。データを見ると「繁忙期や欠員発生時だけ雇うことができる」が34.2%だが、「正社員やレギュラーバイトにスカウトできる」がほぼ同率で高くなった。調査からは、7割弱のマネジャーが、スキマバイトをきっかけにレギュラー化(長期雇用)した経験があることも分かっている。

スキマバイトが短期的な需給調整だけではなく、中長期的なバイト採用の入口としてすでに機能していることが分かる。これはつまり、伝統的な紙・ネットの求人媒体での募集というアルバイト採用手法からのシフトを意味する。スキマバイトの各プラットフォームが「スカウト」を押し出しているように、スキマバイト人材活用にとって、レギュラー化へのスカウトは切っても切り離せないものになっている。

図表1:スキマバイト活用のメリット(複数回答・%)

出所:パーソル総合研究所「スキマバイト/スポットワークに関する定量調査」

「興味のない職場からのスカウト」は、スキマバイトにとって迷惑である

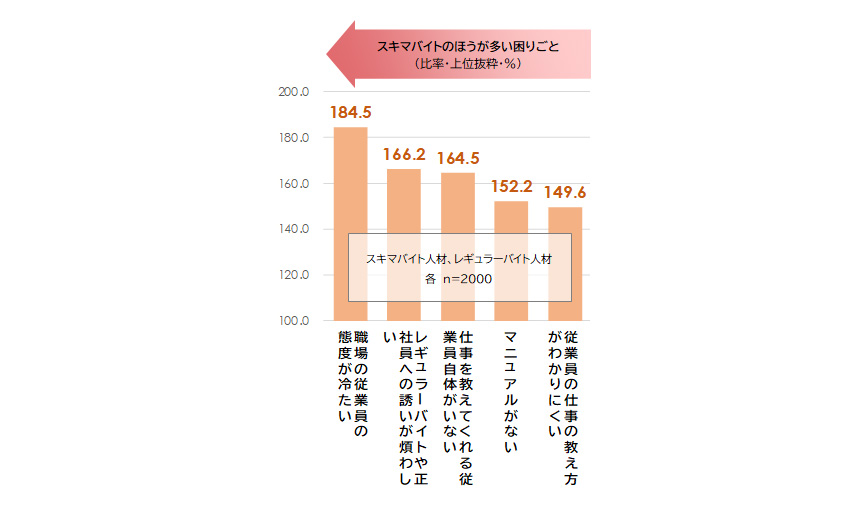

一方で、調査によれば、スキマバイト経験者のうち、「もう一度同じ職場で働きたい」と感じた人は約5割にとどまっている。裏を返せば、半数は「一度きりで十分」と感じたということになる。また、図表2のように、レギュラーバイトと比べると、長期雇用への誘いが「煩わしい」といった声も1.6倍ほど多く見られた。また、「職場の従業員の態度が冷たい」という声も、レギュラーバイトと比較して1.8倍多い。

図表2:スキマバイトのほうが多い困りごと

出所:パーソル総合研究所「スキマバイト/スポットワークに関する定量調査」

いくらその日のシフトが埋まろうとも、レギュラー化への誘いを迷惑がられるような職場では、今後の人材確保はままならない。したがって重要なのは、「短い時間でどれだけ良い体験をしてもらえるか」、すなわち《現場体験の質》を高めるために、マネジャー・店長側で何ができるかという問いである。

スキマバイト人材のマネジメント課題

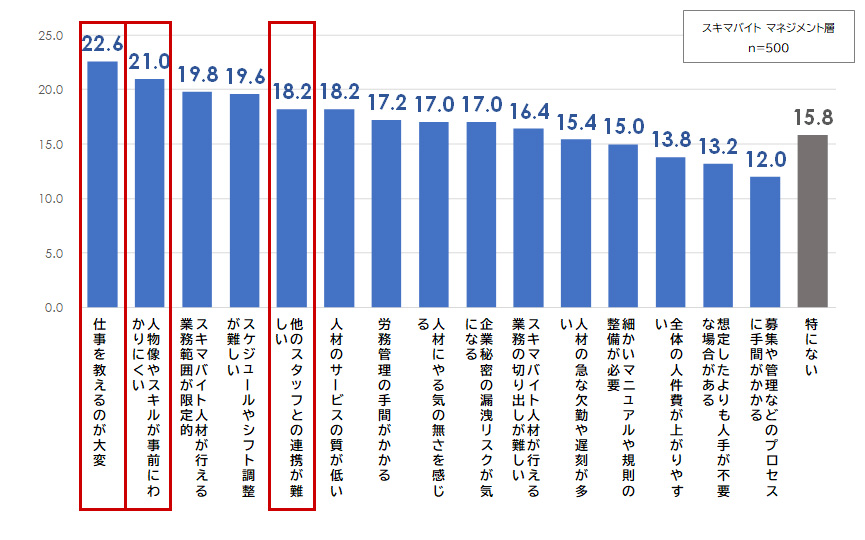

では、店長・マネジャーが現場で感じている課題は何だろうか。

図表3に見るように、第1に挙げられるのは、教える工数の負担が大きいという問題である。スキマバイトは即戦力として求められがちであるが、現場ルールや業務フローに慣れていないため、短時間でも丁寧な教育が必要だ。実際、スキマバイト人材側の困りごととしても、「教え方がわかりにくい」「マニュアルがない」が上位に挙げられている。

図表3:スキマバイト活用のデメリット(複数回答・%)

出所:パーソル総合研究所「スキマバイト/スポットワークに関する定量調査」

第2に、人材情報の不透明性がある。「人物像やスキルが事前にわかりにくい」という声が多数寄せられている。経歴や得意な業務が見えづらく、どんな仕事を任せてよいか判断しづらいことが、業務配置の妨げとなる。

また、「他のスタッフとの連携が難しい」が上位にあるように、既存従業員との関係も課題である。「他の店員が教えてくれない」「挨拶しても無視される」「名前で呼ばれない」といった声は、スキマバイト人材からよく聞く声である。スキマバイトが「1日だけいる知らない人」として既存従業員に冷たく扱われれば、要らぬ溝が現場に生まれてしまう。

スキマバイトを生かす現場マネジメントの3つの方向性

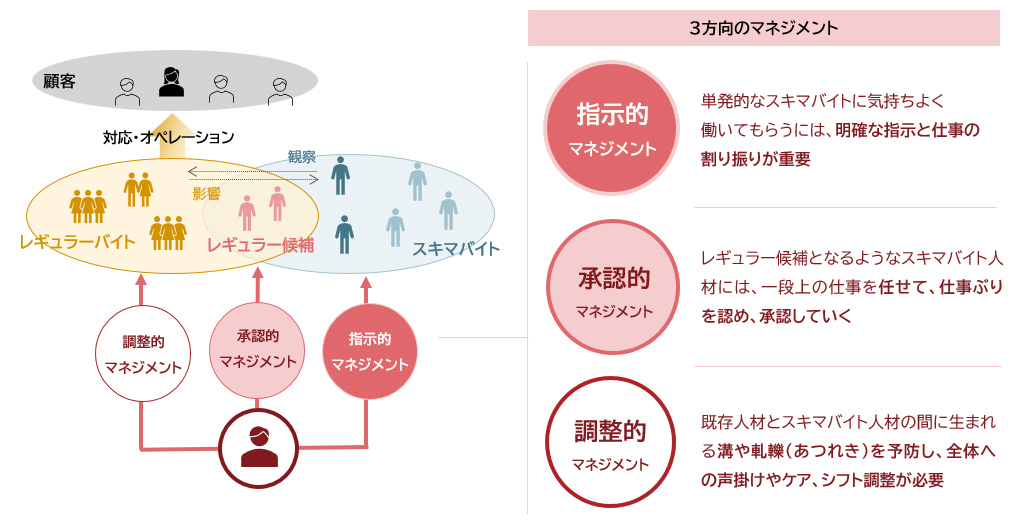

スキマバイト人材活用は、こうした新しい課題をうまくマネジメントしていく必要があることが見えてきた。そこで、店長・管理職のマネジメントがスキマバイト人材にどう影響しているかを、多変量解析によって分析・整理を行った(分析詳細は報告書を参考にされたい)。

結果から示唆されたのは、スキマバイトを活用する現場では、以下の異なる3つのマネジメント・スタイルが求められるということだ。

1.指示的マネジメント:単発のスキマバイト人材に対してきちんと的確に仕事を教えるマネジメント

2.承認的マネジメント:レギュラー化を狙いたいスキマバイト人材にもう少し役割を任せて認めていくマネジメント

3.調整的マネジメント:既存従業員含めた全体をケアするマネジメント

それぞれ具体的に見ていこう。

図表4:スキマバイトを活用する現場での3つのマネジメント・スタイル

出所:パーソル総合研究所「スキマバイト/スポットワークに関する定量調査」

①指示型マネジメント――明確な指示とジョブ・アサイン

スキマバイトの多くは、初めての現場で働くことになる。当然ながら、初めての仕事において具体的な業務の範囲や内容、順番・注意点を細かく伝えなければ安心して働くことはできない。スキマバイト人材は、職場に数時間しか滞在せず、また、事前にスキルの程度も分かりにくい。「このくらい、誰でもできるだろう」と甘く見ていると、現場が混乱に陥ることも多くある。

指示型マネジメントの実践例としては、

・初日用の簡易マニュアルやチェックリストを整備し、作業場所・使う道具・注意点をシンプルに伝える

・その日にやるべき仕事の一覧を紙やアプリで明示しておく

・「最初の30分だけそばについて教える」などのルールを明文化する

など、初めての人でも分かりやすい標準的な工夫とルールが重要になる。このような工夫を複数店舗で共有すれば、「誰が来ても一定の仕事はスムーズに回る」お店になっていくだろう。

②承認型マネジメント――任せて、認めて、褒める

スキマバイト人材の中からは、優秀でまた働いてほしい人材がでてくる。学生時代に同じバイトをしていたなど、その仕事の経験者なども含まれてくる。分析からは、すでにある程度のスキルや意欲がある人材には、裁量を与え、成果を承認することで再就業への気持ちが高まることが分かった。例えば、以下のような工夫やコミュニケーションが有効だろう。

・「現場内の整理整頓リーダー」といった簡易なリーダー役を任せる

・特定の人に、「新規スキマバイトメンバーへの声かけ担当」をお願いする

・「今日はあの時間に助かった」「あそこで声をかけてくれて助かった」など、具体的なポイントを挙げて称賛する

・「このお店で気づいた改善ポイントってない?」などと意見を聞くことで、より主体的な働き方を引き出す

たとえ1日限りの勤務であっても、こうした「任せる→認める→振り返る」のサイクルを回すことによって、もう一度来てくれる可能性が高くなっていた。

③調整型マネジメント――全体のコミュニケーションを整える

また、レギュラーバイトとスキマバイトが混ざる現場では、スキマバイトと既存メンバーの関係を橋渡しすることが求められる。全体のケアを怠ると、いつの間にか両者の間にギスギスした雰囲気が流れがちだ。調整型マネジメントとしては例えば、

・事前に「今日来る人」の情報を職場に共有しておく

・既存メンバーからスキマバイトに「教える係」を、いつも同じ人ではなく日替わりでアサインする

・「新しい人が来たら声をかけよう」など、チームとしてのルールを明文化する

・勤務後に、「今日の人、てきぱきしていたね」などポジティブな言葉を共有する

このようにスキマバイト人材を《みんなで迎える》ような雰囲気作りは、店長・マネジャーの一言で変わってくる。それはスキマバイト人材にももちろん好印象を残すことにもなるし、全体の職場づくりにも寄与するはずだ。

以上、調査から見えたスキマバイトを生かす現場マネジメントの3つの方向性をまとめた。スキマバイトという新しい働き方の台頭によって、こうした複雑なマネジメントが、パート・アルバイト領域にも求められる時代となったということだ。

スキマバイトは現場の労働力不足を救うカギ

こうした高度なマネジメントを、現場のマネジャーに任せきるのには無理がある。日々の業務に追われる中で、スキマバイトの受け入れまで完璧に対応するのは、さすがに負担が大きい。

そこで必要になるのが、会社全体としてのサポート体制である。特に人事部門の役割は大きいだろう。受け入れ時の案内マニュアルや初日の段取りを標準化すること、現場マネジャーが安心して対応できるような仕組みを会社全体で整えたい。

さらに、マネジャー自身への研修や育成支援も拡充する必要があろう。例えば、「初対面の人に安心感を与えるコツ」や「短時間でも気持ちよく働いてもらう工夫」など、スキマバイト人材との関わり方を学べる研修は、現場の力を底上げする投資になる。さきほど見た声掛けの工夫なども、会社からのヒントがなければ、自然とできるマネジャーは少ないだろう。

まとめ──マネジメント向上こそが、スキマバイト活用の成否を分ける

企業の採用現場でスキマバイトの活用が進む中、「もう一度働きたい」と思われる現場づくりのヒントを見てきた。

スキマバイトは短期的な需給調整だけでなく、中長期的なバイト採用の入口として機能しており、繁忙期や欠員発生時に活用するだけでなく、レギュラーバイトへのスカウトの機会としても重要である。しかし、スキマバイト経験者のうち「もう一度同じ職場で働きたい」と感じる人は約5割にとどまり、職場の従業員の態度が冷たいなどの問題が指摘されている。

現場でスキマバイトをマネジメントする店長や管理職が抱える課題としては、教える工数の負担や人材情報の不透明性、既存従業員との関係などが挙げられる。これらの課題を解決するために、1.指示的マネジメント、2.承認的マネジメント、3.調整的マネジメントの3つのアプローチが必要である。こうしたスキマバイトを生かす現場マネジメントを行うには、会社全体としてのサポート体制や人事部門の役割も重要であり、マネジャーへの研修や育成支援を拡充することで、スキマバイトを生かす現場づくりが進むだろう。

スキマバイトのような短時間の接点の中でも「また働きたい」と思ってもらえるような現場の対応力は、結果的に会社全体の人材確保に寄与するものだ。それだけでなく、職場のサービス向上やカスタマーサービスへの好影響も期待できる。スキマバイトの活用を単なる穴埋め対策とするか、将来の人材づくりの入り口と捉えるか。この違いは、現場だけでなく、企業全体のスタンスにかかっている。だからこそ、育成への投資と仕組みづくりをセットで考えることが、これからのスキマバイト人材戦略には欠かせない視点となる。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます