近年、児童生徒の不登校が急増しており、その影響は家庭内にとどまらず、親の就業にも及んでいる。不登校の子を持つ親がやむなく離職する「不登校離職」が生じており、これは親にとってキャリア上の損失であるだけでなく、企業にとっても貴重な人材の流出という大きな損失となる。

しかしながら、現在多くの企業が実施している育児支援は就学前に偏っており、就学後、特に小学校4年生以降の支援は極めて限定的である。すなわち、育児支援の「空白地帯」が存在しているという実態がある。このため、不登校の子を持つ社員を企業としていかに支えるかは、喫緊の課題である。

本コラムでは、不登校の現状とその影響を概観した上で、企業に求められる具体的な対応について考察する。

「不登校」はもはや特殊事例ではない

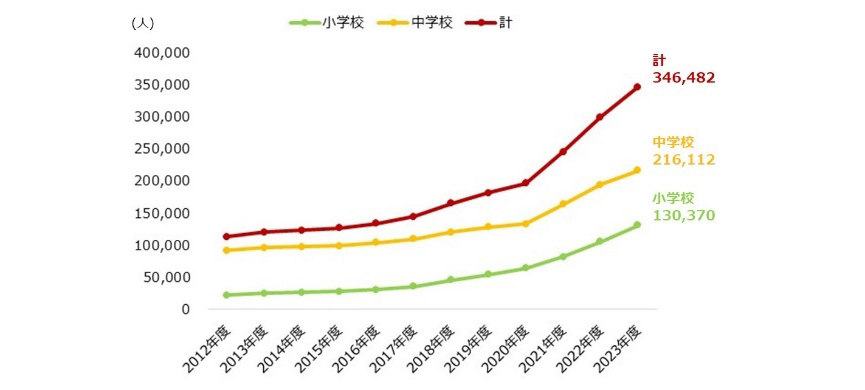

文部科学省の調査によれば、2023年度に不登校だった小中学生の数は34万人を超え、11年連続で増加し、過去最多を記録した(図表1)。不登校率は3.72%に達しており[注1]、30人学級であれば各クラスに1人は不登校の生徒がいる計算となる。もはや不登校は例外的な出来事ではなく、身近に起こり得る社会課題である。

[注1]

文部科学省(2024)「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」

https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_1_2.pdf

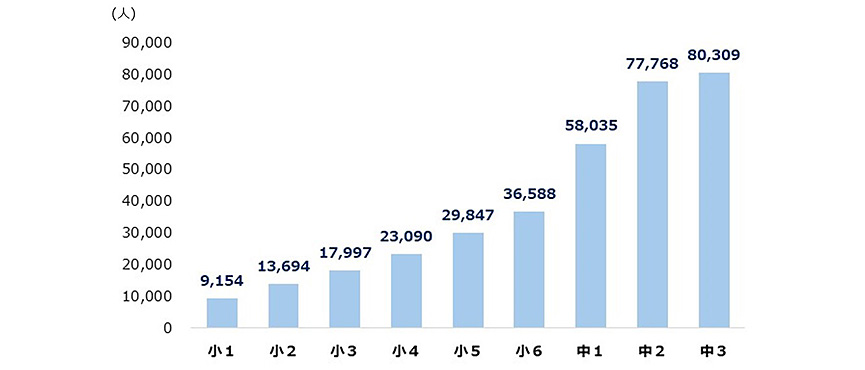

学年別に見ると、不登校は小学校4年生から顕著に増加し、中学進学のタイミングで急増する傾向がある(図表2)。この段階で不登校の問題が深刻化し、親による対応の重要性が増す。すなわち、既存の制度では十分にカバーされていない小学校4年生以降こそ、支援の必要性が高まる局面なのである。

子どもの不登校が離職を招く

「不登校」といっても、その実態は多様である。完全な欠席に限らず、登校渋りや部分登校なども含めると、不登校傾向のある子どもはさらに多い。こうした子どもを支えるために、親は付き添い登校や在宅対応、学校・医療機関との連携などに追われ、突発的な対応を求められることが少なくない。柔軟な働き方が難しい職場では、遅刻・早退・欠勤が頻発し、結果的に業務継続が困難となることもある。

NPO法人キーデザインの調査(2024年)によれば、不登校の子どもを持つ親のうち31.5%が「早退・遅刻・欠勤が増えた」と回答し、17.6%が「退職した」と答えている [注2]。小中学生の子どもを持つ親100人のうち、1~2人が子どもの不登校を理由に離職しているという現実がある。

[注2]

NPO法人キーデザイン(2024)※ 以下のNPO法人キーデザイン運営の不登校情報サイト「たより」参照

https://tayori.link/oyacare/

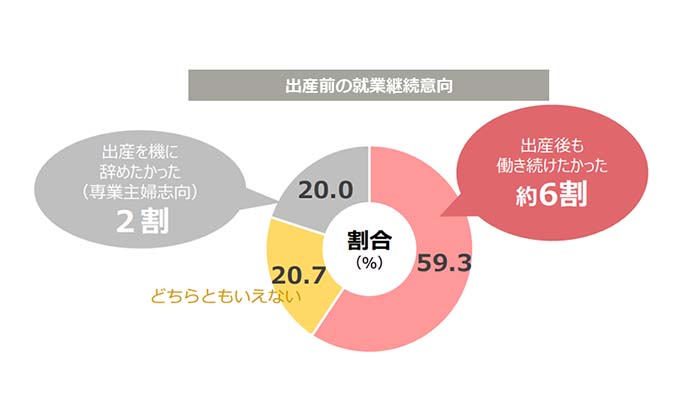

主な離職理由としては、「子どものサポートに集中するため(70.1%)」「子どもを1人家にいさせることへの不安から(67.2%)」が上位を占める(複数回答)[注3]。小学校低学年の子どもを終日1人で留守番させることが困難なのは当然として、年齢が上がったとしても、不登校の子どもは精神的に不安定であることも多く、自傷行為などのリスクも無視できない。特に、小学校4年生以降の不登校については、親がそばにいなくても「もう大丈夫だろう」という企業側の思い込みと、実際の支援ニーズとの間に大きな乖離があり、対応が後手に回りやすい。

[注3]

NPO法人キーデザイン(2024)※ 以下のNPO法人キーデザイン運営の不登校情報サイト「たより」参照

https://tayori.link/explanation_hutoko-losejob/

「ケアの断絶」をどう防ぐか

課題は、就学後の支援が制度的にも職場風土的にも途切れてしまう点にある。

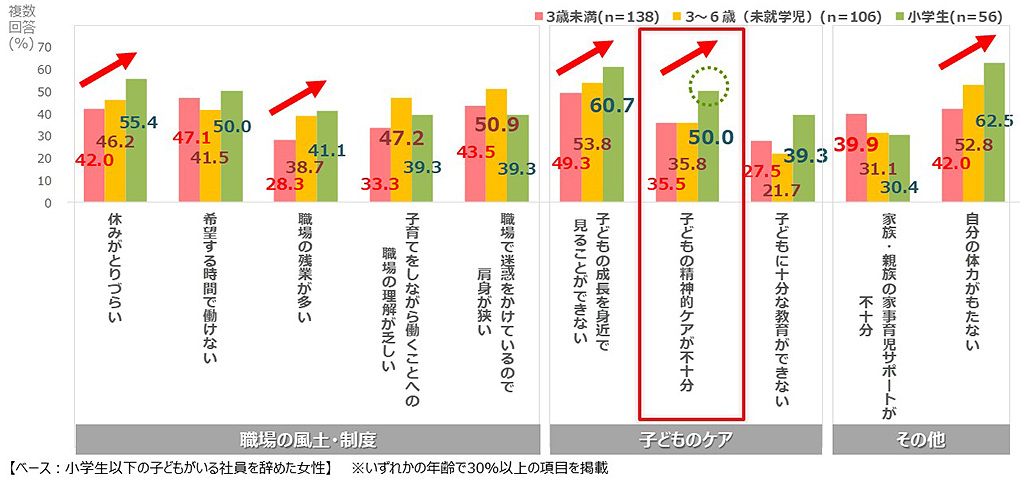

パーソル総合研究所の調査でも、子どもの年齢が上がるほど、「休みのとりづらさ」や「残業の多さ」といった仕事上の負荷がワーキングマザーの離職理由になりやすくなることが分かっている。さらに、子どもが小学生になると、「子どもの精神的ケアの不足」が主要な離職理由として浮上する(図表3)。不登校の子どもを持つ家庭では、外部との接触不足、情報の不足、そして心理的負担が重なり、親の孤立が深刻化する傾向がある。

それにもかかわらず、企業側の支援は「就学すれば育児負担は軽くなる」との前提に基づいており、制度設計や意識改革が追いついていない。こうした育児支援の空白地帯における「ケアの断絶」が、親の離職を引き起こす温床となっているのである。

近年、両立支援は着実に進展してきたものの、いまだ課題は多く、支援の在り方は今なお見直しの途上にある。2025年の育児・介護休業法改正では、企業に求められる両立支援の基準が引き上げられ、小学校3年生までの育児支援策が強化された。例えば、これまで3歳未満の子を養育する労働者が対象だった所定外労働の制限が小学校就学前までに拡大され、看護等休暇の対象も小学校3年生までとなった[注4]。

[注4]

厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和6年11月作成)」参照

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00005.html

しかしながら、不登校は学年が上がるにつれ増える傾向にあり、小学校4年生以降の対応こそが不可欠である。すなわち、現場の実情を踏まえれば、法令遵守だけでは不十分であり、より実効性のある取り組みが求められる。これまでも先進的な企業は、法定を上回る制度を整備することで人材確保と企業競争力の向上を図ってきた。今後も、各企業においては現状を的確に捉え、先を見据えた柔軟な制度設計が強く期待される。

企業に求められる3つの対応

この「空白地帯」を埋めるために、企業が今すぐ取り組める対応は、以下の3点に集約される。

1.「就学=自立」という思い込みを捨てる

育児支援制度の対象年齢や内容を見直し、小学生以降の育児負担にも対応可能な柔軟な制度設計が求められる。具体的には、小学生以上の子どもを対象とした短時間勤務や在宅勤務制度、休暇の整備などが挙げられる。

例えば、共同印刷では2023年1月より、子どもの不登校を理由に最長2年間の休業や最長3年間の時短勤務を認める「ライフサポート休業制度」を導入している[注5]。また、バンダイナムコホールディングスでは、不登校を理由とした30日間の休暇取得、あるいは時短勤務・フレックス勤務を選択できる制度を整備している[注6]。これらの制度は、「就学すれば手が離れる」といった固定観念を見直し、実態に即した支援の在り方を示す好例である。

[注6]

バンダイナムコホールディングスHP参照

https://www.bandainamco.co.jp/sustainability/materiality/workplace/environment_employee.html

2.「不登校=ネガティブなもの=親の責任」というイメージの払拭と理解促進

また、制度を整えるだけでは不十分であり、それを安心して利用できる職場風土の醸成も不可欠である。すなわち、不登校の子を持つ社員に対する職場の理解を深める取り組みが求められる。

沖津(2023)の研究によると、不登校児の母親は、《わが子に対する混乱》《コントロール感や自信の喪失》《身近な周囲に理解されない苦悩》《不登校に対する社会の目に苦しむ》《周囲からの孤立感》といった心理的困難を抱えているとされる[注7]。このことからも、不登校の子を持つ親は精神的に大きな負担を抱えやすく、周囲の理解不足がその困難を深める一因となっている。従って、不登校の実態や保護者の心理的負担に対する社内の理解を促進することが重要である。

[注7]

沖津奈緒(2023)「不登校生の母親における心理的困難さの特徴―当事者の語りの質的分析―」『杏林大学教職課程年報』第11号, 27–34.

職場における無理解や心ない言動は、親にとって助けを求めにくい雰囲気を生み出し、結果としてさらなる孤立を招きかねない。これを防ぐには、管理職や一般社員を対象とした研修や、全社的な情報発信などを通じて、「不登校=親の責任」といった風潮を払拭し、社員が安心して働ける環境を整える必要がある。

加えて、育児・介護休業法の改正(2025年施行)に伴い、障害児や医療的ケアが必要な子どもへの対応も「介護」の一部として明確に位置付けられるようになっている[注8]。不登校の子どももこの範疇に含まれる可能性があることから、制度の適用範囲についての理解を深めることも不可欠である。

[注8]

厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年)」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378913.pdf

3.社員の孤立を防ぐ情報提供と相談支援

さらに、不登校児の親が孤立しやすく、心理的負担が大きいことから、情報提供や社員同士が支え合えるサポートネットワークの構築も有効であると考えられる。

SOZOW社の調査によれば、親の約半数が学校からの十分な情報提供を受けておらず、8割が「必要な情報提供がなく困った」と回答している[注9]。このことからも、企業が必要な情報を適切に提供することは、具体的な支援につながるといえる。

[注9]

SOZOW株式会社プレスリリース参照

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000048584.html

実際、広島県など一部の自治体では、不登校の子どもやその家庭に対する支援を行っている[注10]。さらに、NPOカタリバの「オンライン不登校支援ルーム」、株式会社キズキの学習支援・家庭教師サービス、NPO法人キーデザインによる親向けのチャット相談「おかあさんのほけんしつ」など、民間の支援も多岐にわたって存在する[注11]。企業としては、これらの外部リソースを社内で紹介したり、外部機関と連携したりすることで、社員が必要な支援にアクセスしやすい環境を整えることができる。

[注10]

中央教育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会資料(令和7年4月)参照

https://www.mext.go.jp/content/20250410-mext_kyoiku01-000041658_06.pdf

[注11]

NPOカタリバ

https://www.katariba.or.jp/activity/project/futoko/

株式会社キズキによる学習支援・家庭教師事業

https://kizuki-corp.com/service/

お母さんのほけんしつ

https://www.npo-keydesign.org/hoken-shitsu-for-parents/

加えて、育児と仕事の両立に伴う不安や孤独感の軽減のために、職場内での対話や情報共有の機会を設けることも一案である。近年では、共通の関心や背景を持つ社員が集う「社員リソースグループ(ERG)」を活用し、ピアサポートを促進する企業が増えている。

例えば、パナソニックグループでは、家事・育児と仕事の両立を目指す社員が部門を超えて活動する「Working Parents Net(WPN)」というコミュニティを設けており、共通の価値観や課題意識をもとに自発的な取り組みが行われている[注12]。

[注12]

パナソニックグループの社員リソースグループは以下参照

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/diversity-equity-inclusion/inclusive/community.html

また、イギリスExperian社では、子どもや孫のケアを担う社員が参加できる「Working Families Network」という社員リソースグループを通じて、育児に関する情報提供やアイデアの共有が行われている。さらに、「Aspire」という別のグループでは、メンタルヘルスや障害者支援、介護者支援を目的としたサポートも提供されている[注13]。このような「場」を企業が提供することにより、社員の孤立を防ぎ、必要な情報や支援へアクセスしやすくなるものと考えられる。

[注13]

Experianの社員リソースグループは以下参照

https://www.experian.com/diversity/our-people/

まとめにかえて:「空白地帯」を埋める支援が、人的資本を守る

不登校は、子ども本人の問題にとどまらず、従業員の仕事と家庭の両立に深く関わる人事課題である。従来の両立支援制度は、主に未就学児の育児や高齢親の介護といった「身体的ケア」への対応を前提に設計されてきた。しかしながら、不登校はその想定を超えた課題であり、既存制度の「空白地帯」となりやすい。こうした状況において、企業が社員の困難に対して柔軟かつ実態に即した支援を行うことは、従業員のキャリア継続を支える上で極めて重要である。

今後の育児支援は、年齢や属性に基づいた「支援対象の線引き」にとどまらず、すべての社員が直面しうるライフイベントに備えた支援体制として捉える必要がある。すなわち、「どの子どもにも起こりうる事態に、職場としていかに備えるか」が問われているのである。

企業にとって、不登校離職を防ぐことは、単なる福利厚生の充実にとどまらず、人的資本の維持・活用という観点からも、持続可能な働き方の実現に向けた重要な一歩となる。今求められているのは、「空白地帯」を放置せず、現実に即した対応を講じることである。

※

各リンクは、2025/5/28時点でアクセス

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます