近年、日本企業の多くが、マーケットの成熟化や人口減少を背景に既存事業の頭打ちに直面している。そのため、「両利きの経営」といわれるように、既存事業と新規事業に両輪で取り組む企業が多く、そのための組織体制作りが注目されている。では、新規事業開発ではどのような組織・人材マネジメントが有益なのだろうか。

これまで新規事業開発の成功要因に関しては、ビジネスモデルの優位性といったビジネスマネジメント領域において多く考察されてきたが、人材や組織といったピープルマネジメントに着目したものは数少ない。そこで、本コラムではパーソル総合研究所が2021年に実施した、「企業の新規事業開発における組織・人材要因に関する調査」の結果を基に、新規事業開発の成功要因における組織・人材マネジメントの重要性について報告する。

- 新規事業開発の成功企業は、いずれの企業規模でも約3割

- 新規事業開発の主要課題は、組織マネジメント・人材作り

- 組織マネジメント・人材作りが新規事業開発の成功度と強く関連

- 人事部の関与と新規事業開発の成功度は強く関連

- まとめ

新規事業開発の成功企業は、いずれの企業規模でも約3割

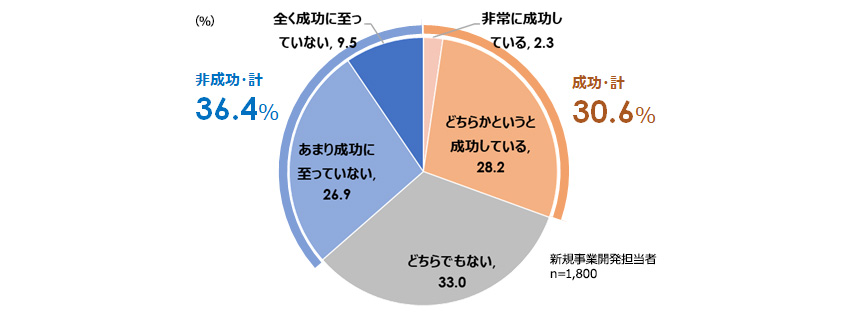

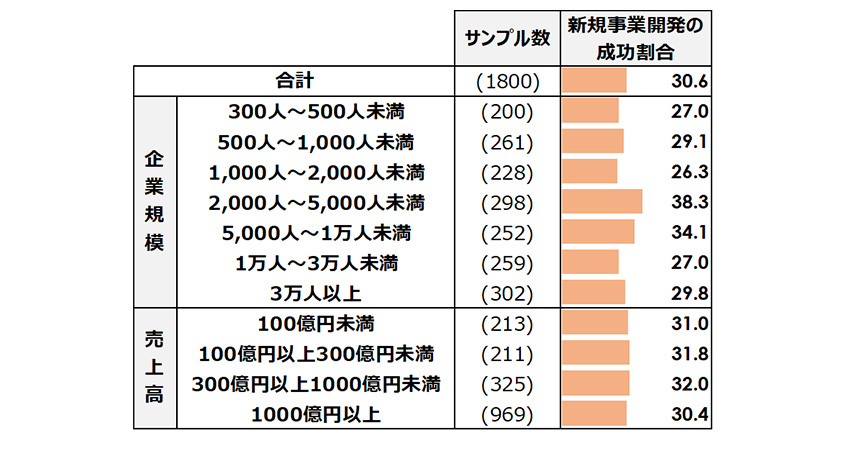

新規事業開発の実施率を企業の新規事業開発担当者に聞いたところ、300名以上企業における新規事業開発の実施率は5割を超える。その内、新規事業開発に成功しているのは30.6%。一方、成功に至っていないのは36.4%であった(図1)。従業員規模や売上高の大きい企業ほど新規事業開発の実施率は高いが、成功度には差がみられなかった(図2)。経営基盤の安定した大企業においても成功が難しい現実が明らかになった。

図1:新規事業開発の成功度(全体)

出所:企業の新規事業開発における組織・人材要因に関する調査

図2:新規事業開発の成功度(企業規模・売上高別)

出所:「企業の新規事業開発における組織・人材要因に関する調査」より筆者作成

新規事業開発の主要課題は、組織マネジメント・人材作り

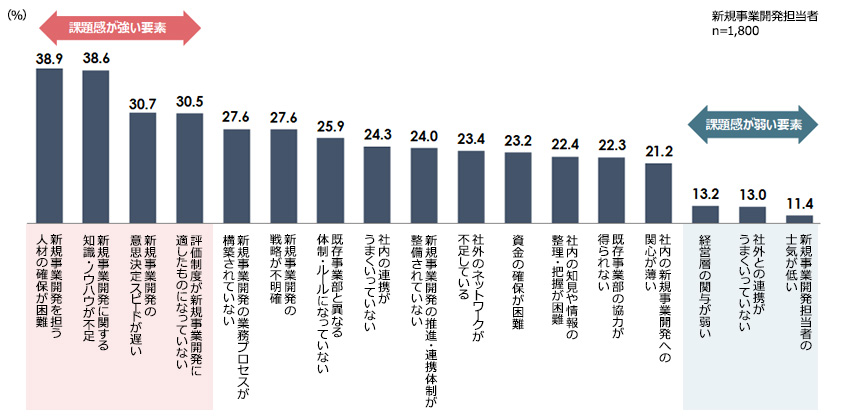

では、何が成功の阻害要因となっているのか。300名以上企業の新規事業開発担当者に新規事業開発の組織マネジメント上の課題を尋ねると、約4割が「人材確保の困難さ」、「知識・ノウハウ不足」を挙げた(図3)。次いで、約3割が「意思決定スピードの遅さ」、「新規事業開発に適さない評価制度」を挙げている。

図3:新規事業開発の組織的課題

出所:企業の新規事業開発における組織・人材要因に関する調査

新規事業開発の経験やノウハウをもつ人材は決して多くない。外部からの採用や業務委託はもちろん、社内の人材発掘や長期的な育成、配置などトータルな人材マネジメントが必要だ。また、成功確率の低い新規事業開発では、トライ&エラーを要するため、迅速な意思決定ができる体制が必要だ。評価制度も、減点評価ではなく担当者のトライ&エラーを促すことが求められる。このような既存事業と異なる人材や組織体制・ルールを作れないことが、主要な課題感となっていることが分かる。

なお、「経営層の関与」、「社外との連携」、「担当者の士気」の課題感は比較的少ない。

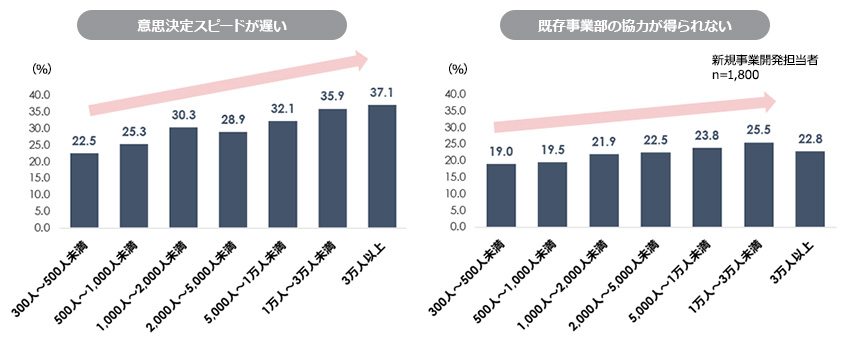

また、企業規模別に見ると、大企業ほど新規事業開発において「意思決定スピードが遅い」、「既存事業部の協力が得られない」といった課題感が増加していた(図4)。先述の、大企業においても成功率が低い点は、このような階層が厚いことによる調整コストの高さや、縦割りの管理による既存事業部の反発、また、株主優先主義による短期的成果を求めリスクを回避する志向といった組織的要因も影響していると考えられる。

図4:従業員規模と新規事業開発の課題感の関係

出所:企業の新規事業開発における組織・人材要因に関する調査

組織マネジメント・人材作りが新規事業開発の成功度と強く関連

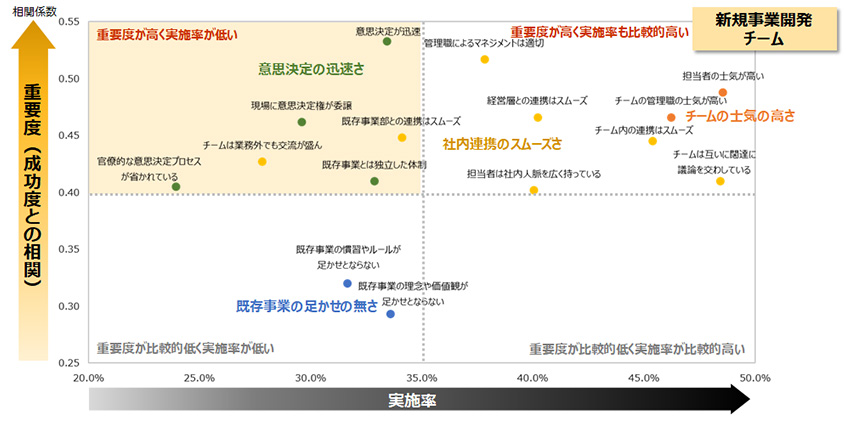

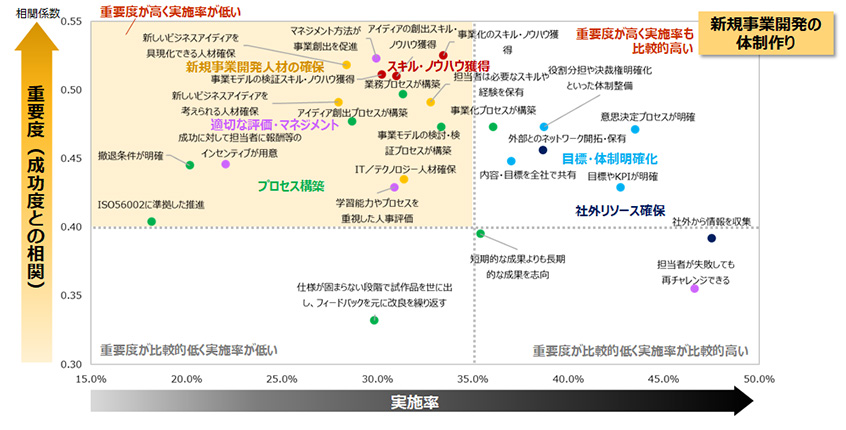

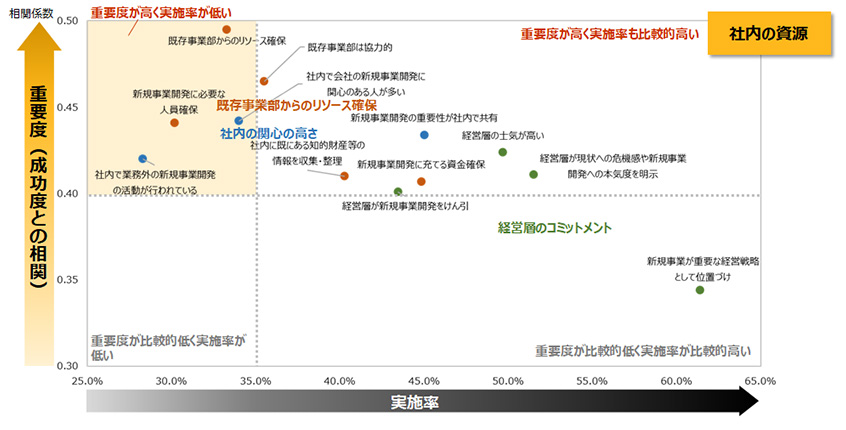

これまで述べてきたような新規事業開発の課題について、「取り組みが進んでいるか」と先述の「新規事業開発の成功度」との関連を見たところ、いずれも成功度と正の相関が確認された(図5:縦軸「重要度」)。中でも、課題感の強かった「意思決定の迅速さ」や「新規事業開発人材の確保」、「スキル・ノウハウ獲得」、「適切な評価・マネジメント」といった施策は、いずれも成功度と高い正の相関があった。しかし、実施できている割合は低い傾向があった。課題を解決できている企業は少ないが、できていれば多くの場合新規事業開発が成功するという困難だが重要な要素であることが分かる。

図5:新規事業開発の組織的要因 重要度×実施率

出所:企業の新規事業開発における組織・人材要因に関する調査

このような組織体制作りや人材マネジメントを担うのは、新規事業開発担当者であると同時に、経営層、人事部でもあるだろう。「プロセス構築」や「意思決定の迅速さ」、「目標・体制明確化」、「既存事業部からのリソース確保」といった要素は、経営層が旗振り役をすることが近道と考えられる。

一方、「スキル・ノウハウ獲得」や「新規事業開発人材の確保」、「適切な評価・マネジメント」は、新規事業開発人材の採用や育成、人事評価に関することであり、人事部が関わることで解決につながることもあるだろう。

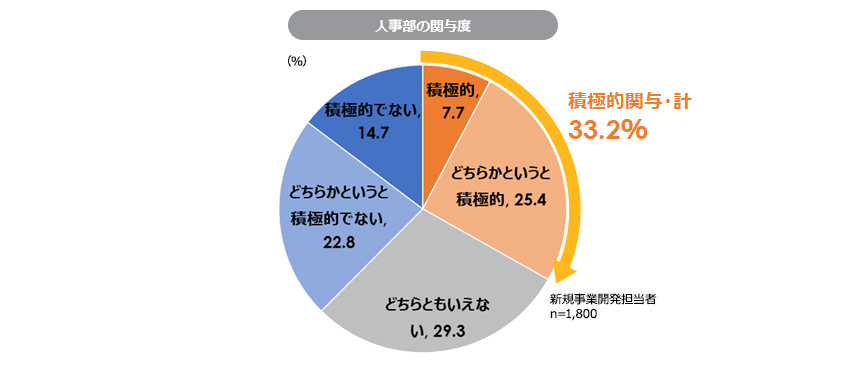

人事部の関与と新規事業開発の成功度は強く関連

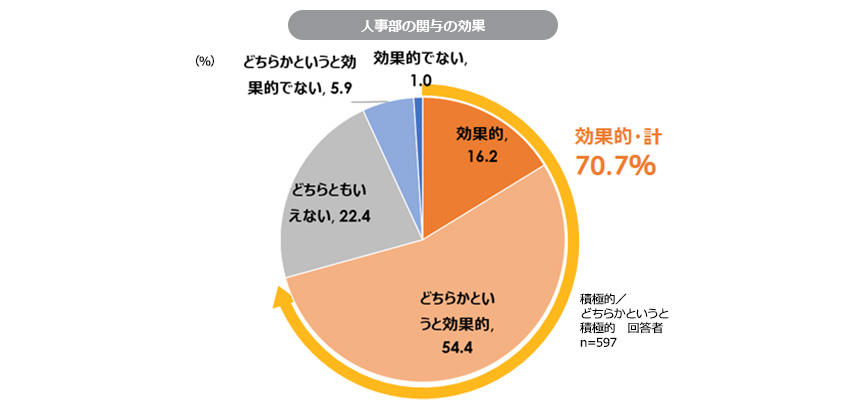

担当者からみて、新規事業開発に人事部が積極的に関与しているとの回答は33.2%にとどまった(図6)。しかし、その33.2%の担当者に、人事部の関与が効果的かを尋ねたところ、70.7%が効果的と回答しており、否定的な回答は7%にとどまった(図7)。人事部が新規事業開発に関与している企業はそう多くはないが、積極的に関与している企業では担当者がその効果を実感できていることが分かった。

図6:新規事業開発に対する人事部の関与

出所:企業の新規事業開発における組織・人材要因に関する調査

図7:新規事業開発に対する人事部の関与の効果

出所:企業の新規事業開発における組織・人材要因に関する調査

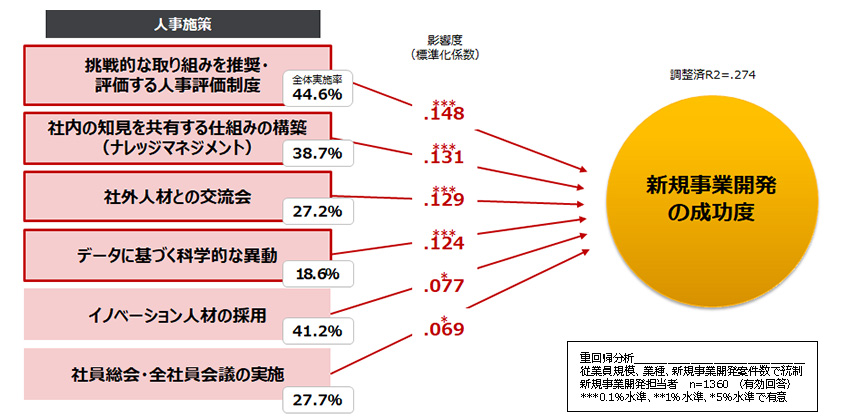

実際に、人事部が新規事業開発に積極的・どちらかというと積極的に関与している企業では、新規事業開発に成功している割合が53.6%になり、人事部の関与と新規事業開発の成功度との間には強い関連が確認された。具体的にどのような人事施策が新規事業開発の成功度に寄与しているかを見ると、「挑戦的な取組みを推奨する人事評価制度」、「社内の知見を共有する仕組みの構築」、「社外人材との交流会」、「データに基づく科学的な異動」といった人事施策が挙がった(図8)。これは因果関係を断定するものではないが、新規事業開発に成功している企業ではこれらの人事施策が行われている。

図8:新規事業開発の成功度を高める人事施策

出所:企業の新規事業開発における組織・人材要因に関する調査

特に、影響度が最も高かった「挑戦的な取組みを推奨・評価する人事評価制度」については、担当者の約4割が強化すべきと回答している。企業が採用する人事評価制度の多くは既存事業と整合した設計になっている。期待成果が設定しやすい分、減点主義や短期的成果主義の側面も強い。そのため、担当者は失敗を恐れて安全策をとりがちになり、新規事業開発の成果が妨げられると考えられる。例えば、成果よりもプロセスに比重を置く、チャレンジの数を評価するといった工夫が必要だろう。

また、「社内の知見を共有する仕組み」や「社外人材との交流」は、新規事業の企画時や社内外のリソース確保に有益だ。担当者が取り組むものでもあるが、現場に権限や社内の関心がそれほどない場合は、人事部が関与することで進めることもできるだろう。「データに基づく科学的異動」、すなわちタレントマネジメントが実現されている組織では、適切な異動配置により人材を確保しやすくなると考えられる。

そのほか、「新規事業開発人材の採用」や「部門間交流の促進」、「新規事業開発に関する教育研修」といった施策の実施も、新規事業開発の成功度を高める傾向が確認された。

まとめ

本コラムでは、企業の新規事業開発における組織・人材マネジメントの課題と、その一端を担う人事部の関与の実態と重要性について、調査データをもとに述べた。本コラムの概要は以下の通りである。

●企業における新規事業開発の成功度は、従業員規模や売上高に関わらず約3割。

●企業の新規事業開発の主要課題は、人材確保、知識・ノウハウ不足、意思決定スピードの遅さ、新規事業開発に適さない評価制度。従業員規模が大きい企業ほど、意思決定スピードや既存事業の非協力といった課題が増加。

●人材確保、知識・ノウハウ不足、意思決定スピードの遅さ、評価制度といった課題の解決は、新規事業開発の成功と密接に関連。

●人事部が積極的に新規事業開発に関与しているのは約3割だが、人事部の関与と新規事業開発の成功は強く関連。例えば、挑戦を推奨・評価する人事評価制度の構築、社内知見を共有する仕組みの構築などの施策が新規事業開発の成功に寄与。

意思決定プロセスや人材確保、評価制度といった組織的課題は会社全体に関わる問題であり、現場だけでは解決できない。しかし、これらの課題解決は新規事業開発の成功と密接にむすびついている。中でも本調査では人事部の関与の有効性が浮かびあがった。人事部や経営層と新規事業開発現場の間で検討を行いながら少しでも前進させていく取り組みが重要だと考えられる。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます