2015年に「女性活躍推進法」が成立、2016年に施行されてから約10年が経過した。最近の大きな動きとしては「育児・介護休業法」改正があり2025年4月から段階的に施行される*1。「育児・介護休業法」改正は、子供を育てる就業者がこれまで以上にテレワークや短時間勤務制度など「柔軟な働き方」ができる内容となっている。

このように政府は子供を育てる就業者に関わるさまざまな取り組みを行ってきたが*2、子育てしながら働くことの現状はどうなっているのであろうか。本コラムでは、パーソル総合研究所が実施した「働く10,000人の就業・成長定点調査(2024年版)」のデータから、特に職位と残業時間、働き方という視点から現状を見ていく。

※分析対象は、20~30代の正社員とした(図表1掲載の「課長」のみ40~50代正社員)。

Index

女性管理職の未婚率は高く、子供のいる割合も低い

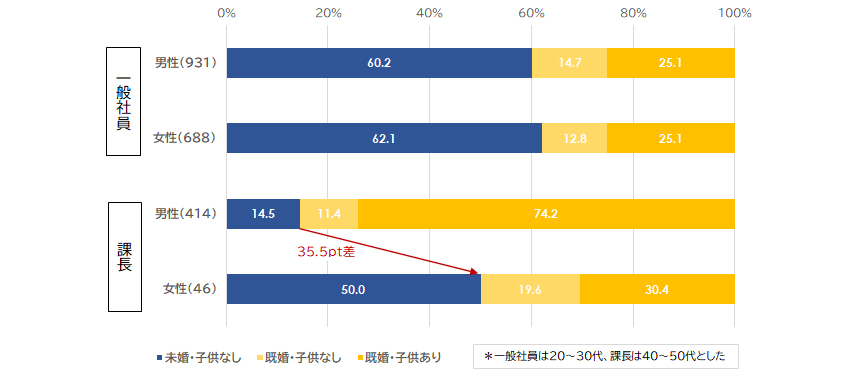

結婚し子供を育てることと管理職になることは男女によってどのような違いがあるのであろうか。それを見たのが図表1である。一般社員では、「未婚・子供なし」「既婚・子供なし」「既婚・子供あり」の構成比に大きな違いはない。しかし、管理職である課長を見ると大きく異なっている。

男性課長の「未婚・子供なし」は約15%であるのに対し、女性課長の同割合は50%と大きな差がある。男性課長は女性課長よりも既婚率が高く、かつ子供がいる割合も高い。仮に多くの女性就業者が結婚を望み、また子供をもつことを望んでいるのであれば、管理職になることを躊躇する状況があるといえる。

図表1:男女別に見た職位と婚姻・子供の有無

出所:パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査(2024年版)」より筆者作成

子供のいる男性は残業時間が多く、子供のいる女性は残業時間が少ない

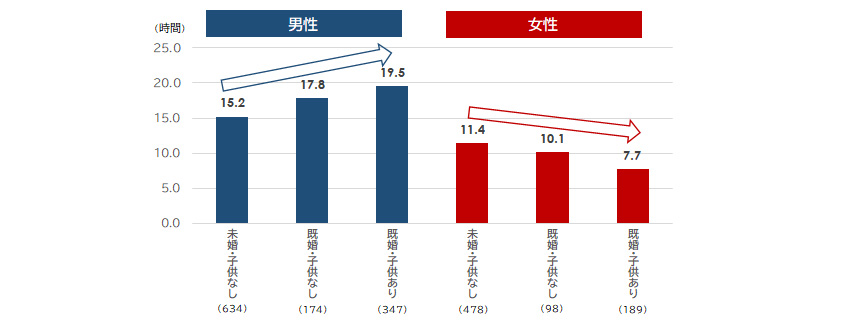

次に、結婚し子供を育てながら働くことと残業時間の関係を見てみたい。図表2から見えてくるのは、男性の場合、月間の残業時間が最も少ないのは「未婚・子供なし(15.2時間)」であり、「既婚・子供なし(17.8時間)」「既婚・子供あり(19.5時間)」になると残業時間が多くなる。対照的に、女性は「未婚・子供なし(11.4時間)」の残業時間が一番多く、「既婚・子供なし(10.1時間)」「既婚・子供あり(7.7時間)」になると残業時間が少なくなる。

男性の場合、結婚をして子供がいても女性と比べて家事・育児に多くの時間を割かずにいるということであろう。女性は、正社員として働いていても結婚をすれば子供の有無にかかわらず家庭を“まわす”仕事に時間を費やしていると思われる*3。

図表2:男女別に見た婚姻・子供の有無と月間の残業時間

出所:パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査(2024年版)」より筆者作成

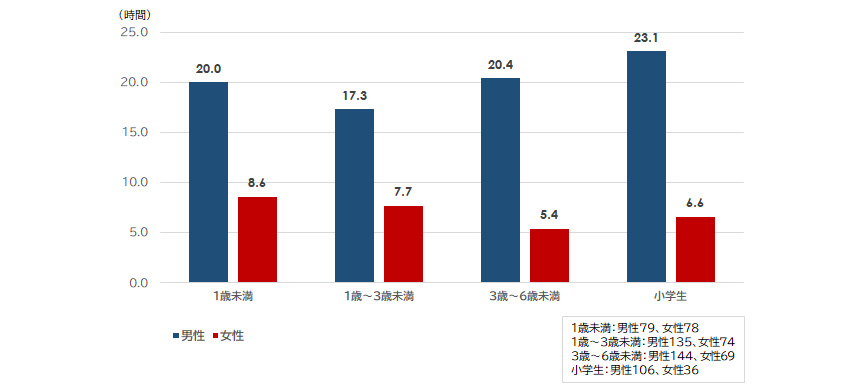

こうした婚姻状況・子供の有無による残業時間の男女差は、子供の年齢によってどの程度変わるものであろうか。それを見たのが図表3になる。男女の差はやはり大きく、子供の年齢にかかわらず男性は月間20時間前後残業をしており、女性は5~9時間にとどまっていた。

図表3:子供のいる既婚男女別に見た子供の年齢と月間の残業時間

出所:パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査(2024年版)」より筆者作成

既婚・子供あり男性の月間20時間の残業時間は、1日当たり約1時間(月間20日の稼働と仮定すると)残業ということになる。それほど多くないように思われるかもしれないが、「家事育児の担い手としての夫」として考えると、多くの時間を家事育児に割くことは難しいのではないだろうか。

例えば、朝8時に自宅を出て会社に向かい、9時に始業する。そこから休憩1時間と8時間就業と残業1時間を加えると、退勤して会社を出るのは19時となる。そこからまた1時間をかけて帰宅すると帰宅は20時になる(実際はここまでスムーズにはいかないであろう)。

認可保育所であれば、約9割が20時までに「閉所」している*4。子供が小学校低学年の場合、授業終了は午後の早い時間帯が一般的であろう。すなわち、妻からすれば、フルタイムで働き、残業をする夫を日々の家事・育児の「戦力」と見なすのは難しい状況があるのだ。

男性は長時間残業をしているが、女性ほど短時間勤務や残業免除を望んでいない

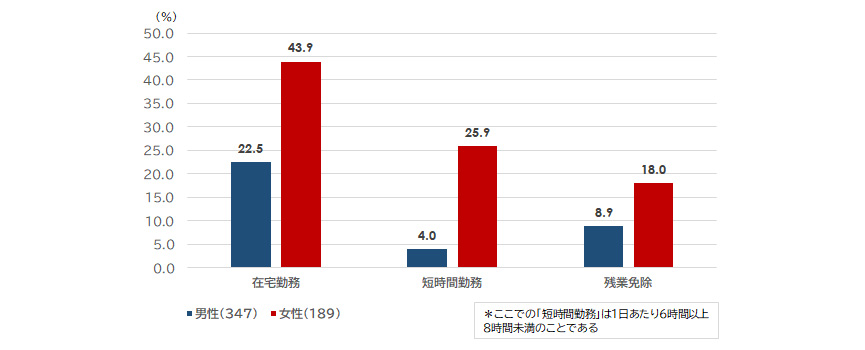

冒頭で説明したように、「育児・介護休業法」改正により、2025年4月以降これまで以上に子育てをしている就業者は柔軟な働き方が可能となる。それでは、子育て中の男女はどのような働き方を希望しているのであろうか。それを見たのが図表4になる。

図表4:子供のいる既婚男女別に見た「希望する働き方」

出所:パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査(2024年版)」より筆者作成

図表4から分かるのは、男性は女性よりも「在宅勤務」「短時間勤務」「残業免除」といった「柔軟な働き方」を望んでいないということである。女性のほうが柔軟な働き方を希望するのは、仕事をしながら家事や育児にも可能な限り時間を割こうとするためだと思われる。

なぜ男性は女性のように柔軟な働き方を希望しないのであろうか。内閣府男女共同参画局の調査によれば、「仕事より育児を優先する男性は仕事へのやる気が低い」という質問に対して、一般社員よりも管理職の「そう思う」回答率が高い*5。また、同調査は「男性なら残業や休日出勤するのは当たり前だ」という問いに対して男性のほうが女性よりも「そう思う」回答率が高いことも示している。すなわち、男性が柔軟な働き方を希望しないのは、「男性性(masculinity)」と結びついた組織文化の影響が大きいように思われる。

このような実情を見ると、「育児・介護休業法」が改正されても、「柔軟な働き方」を希望するのは女性ばかりということになりかねない。企業が「育児・介護休業法」改正の趣旨を踏まえて、子育て中の男女間の公正を本気で考えるのならば、「柔軟な働き方」の拡充だけではなく、このような「男性性(masculinity)」と結びついた組織文化をどう変えるのかが鍵になるはずだ。

ジェンダー、セクシュアリティ、ディスアビリティ研究者の飯野由里子は、企業・組織に浸透している「男らしさを競う文化」には次の4つの共通要素があるとする*6。①「弱さを見せるな」、②「強さとスタミナ」、③「仕事第一主義」、④「弱肉強食」。この「男らしさを競う文化」は、職場におけるハラスメントや長時間労働、バーンアウトや離職など、さまざまな弊害の温床になると指摘する。

その上で、こうした組織文化を変えるには、複数のアプローチがあるとし、そのひとつが「職場内に今の組織とは別の場や役割を持つ」ことであるという。要するに、職場内に「仕事」とは異なる「価値軸」を持つ人間関係や場を確保するということだ。例えば、筆者の勤務先には部活動やさまざまな事情で子育てに悩む親たちのコミュニティがあり(メンバーは筆者の勤務先だけではなく同じグループの違う企業からも参加している)、活発に交流をしている。

このような場では「仕事」とは異なる文化が育まれており、男性社員が参加することは、従来の組織文化を変えることにも繋がるのではないだろうか。当然これが唯一の施策というわけではない。しかし、子育て中の男女間の公正を実現するには「柔軟な働き方」を整備するだけでは十分ではなく、上述したようなアプローチも重要になると思われる。

まとめ

2025年4月から段階的に施行される「育児・介護休業法」改正は、これまで以上に「柔軟な働き方」を子育て中の就業者に促すものである。本コラムでは、パーソル総合研究所が実施した「働く10,000人の就業・成長定点調査(2024年版)」のデータから、子育てしながら働くことの現状を、性別、職位、残業時間、働き方という点から考察した。

・一般社員の男女では、未婚で子供がいないこと、既婚で子供がいないこと、既婚で子供がいることの構成比に大きな違いはない。しかし、管理職である課長を見ると大きく異なっており、女性管理職は男性管理職と比べて未婚の割合が高く、また既婚で子供のいる割合は低い。

・男性の場合、残業時間が最も少ないのは未婚で子供のいない者であり、既婚・子供なし、既婚・子供ありになると残業時間が多くなる。女性は未婚者の残業が一番多く、既婚・子供なし、既婚・子供ありになると残業時間が少なくなる。

・男性は女性よりも在宅勤務、短時間勤務、残業免除といった「柔軟な働き方」を望まない割合が高い。

・このような実情を見ると、「育児・介護休業法」が改正されても、「柔軟な働き方」を希望するのは女性ばかりということになりかねない。男性が柔軟な働き方を希望しないのは、「男性性(masculinity)」と結びついた組織文化の影響が大きいように思われる。「育児・介護休業法」改正の趣旨を踏まえて、子育て中の男女間の公正を本気で考えるならば、柔軟な働き方の拡充だけではなく、「男性性(masculinity)」と結びついた組織文化を変える必要がある。

・その組織文化を変えるひとつは、職場内に「仕事」とは異なる“ものさし”をもつ人間関係や場を確保するということである。そのような場に男性が参画することがきっかけとなり、従来の「男性性(masculinity)」と結びついた組織文化を変えることもあると思われる。

*1:厚生労働省(2024)「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

(2025年3月13日アクセス)

*2:厚生労働省の「女性活躍推進法特集ページ」を参照してほしい。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(2025年3月13日アクセス)

*3:夫婦の家事育児分担に関する調査研究は多い。政府が行った調査による近年の知見としては次のものがある。総務省統計局(2023)「我が国における家事関連時間の男女の差:生活時間からみたジェンダーギャップ」(「統計Today」190)https://www.stat.go.jp/info/today/pdf/190.pdf

(2025年3月13日アクセス)

*4:全国社会福祉協議会・全国保育協議会(2022)「全国保育協議会会員の実態調査2021報告書」https://www.zenhokyo.gr.jp/cyousa/r04_07/kaiin2021.pdf

(2025年3月17日アクセス)

*5:内閣府男女共同参画局(2021)「無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)事例集」https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/seibetsu_r03/04.pdf

(2025年3月17日アクセス)

*6:飯野由里子(2021)「生産性低下やハラスメントなど、組織の機能不全は「男らしさを競う文化」が影響⁈〈前編〉」および「同〈後編〉」https://www.kokuyo-furniture.co.jp/solution/mana-biz/2021/12/post-628.php

、https://www.kokuyo-furniture.co.jp/solution/mana-biz/2021/12/post-629.php

(2025年3月18日アクセス)

このコラムから学ぶ、

人事が知っておきたいワード

- 育児・介護休業法

- 育児・介護休業法とは、育児や介護をしながら働く就業者の両立を支援するための法律。2025年4月から改正が段階的に施行され、テレワークや短時間勤務など柔軟な働き方が可能になる。

- ※このテキストは生成AIによるものです。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます