人材マネジメントの世界において、職場で本音・本心でコミュニケーションできる「対話」の重要性が、近年とみに叫ばれている。1on1やキャリア面談といった個別の面談機会も増加し、上司に向けた対話型マネジメントの研修訓練も多く提供されている。従業員の個性に寄り添うことを目指すHRM(人的資源管理)のトレンドの中で、対話重視の流れは今後も続いていくだろう。Googleやエイミー・エドモンドソンらの研究から輸入された「心理的安全性」のブームも、まさにこの時流に乗っている現象だ。

しかし多くの企業では、対話の「機会」は増えども、本音が話せるような状況とは程遠いのが現状だ。すでにコラム「『本音で話さない』職場はなぜできるのか」に記したとおり、パーソル総合研究所が実施した「職場での対話に関する定量調査」では、5割以上の従業員が、上司や会議の場で本音をほとんど話していないということが明らかになっている。対話についての議論をもう一歩前進させるためには、対話的コミュニケーションが持つ「効果」「影響」について、事例や経験以上の定量的なデータで示すことが重要になる。

対話の重要性については、一般的書籍も含めてさまざまに語られるが、ほとんどが定性的な事例やエピソードの紹介にとどまっている。それでは、営利組織としてコストをかけて対話的風土を構築しようとする意思決定をすることは難しい。本コラムでは、その対話の持つ効果について、最新のデータから多角的に探っていきたい。

「対話」の効果とは?〈個人〉レベルの影響を探る

まずは、パーソル総合研究所の調査から、普段から本音で話せている従業員とそうでない従業員を単純に比較してみたチャートが以下である。

図1:職場での対話の本音度合いの高低別特徴[平均値・pt]

出所:パーソル総合研究所「職場での対話に関する定量調査」

ここからは、職場で本音で話せている人(本音度_高層)ほど、ジョブ・クラフティング(自分に与えられた仕事を主体的に捉え直すことで、やりがいのあるものに仕事をつくり変えていく取り組み)、ワーク・エンゲイジメント(仕事に対しての活力・没頭・熱意といったポジティブな心理状態のこと)、個人パフォーマンス(主観)、はたらく幸せ実感(はたらくことを通じて、幸せを感じている状態)が明確に高いことが示された。性別・職種などの属性を統制した分析においても、これらへのポジティブな影響は確認されている。また、関連する概念として上司やチームにおける心理的安全性も同時に測定したが、心理的案税制とコミュニケーションの本音度は、想像通り明確なプラスの相関関係にあった。

また、一時点の調査だけではなく、時系列の横断的データの分析も行った。エール株式会社が実施している最大12回のキャリア対話セッションのデータの提供を受け、4,000人を超えるセッション・データを分析した。これは社外の対話サポーターと、キャリアや仕事について数十分の対話を2週間程度のスパンで数カ月繰り返すもので、対象者には、幅広い年代・職種の就業者が含まれている。

図2:キャリアに関する対話セッション前後の変化[平均値、pt]

出所:エール株式会社より対話データ提供・パーソル総合研究所分析

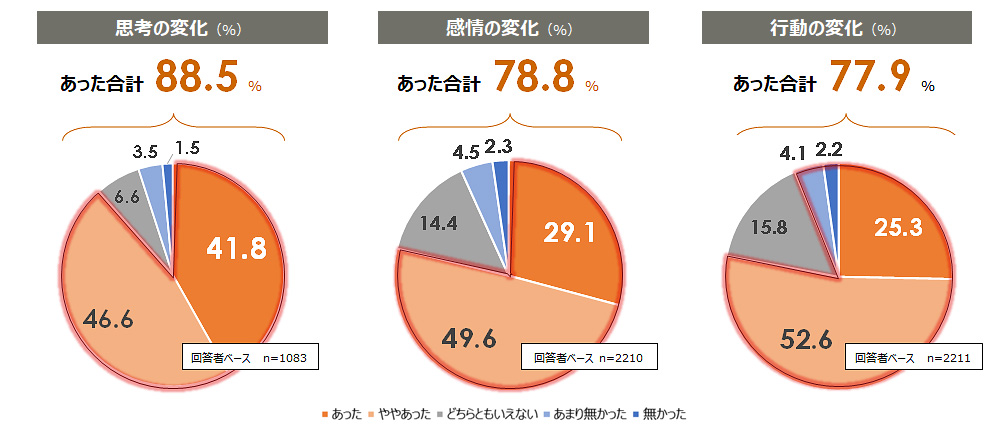

対話セッションの前後で比較すると、個人の「パフォーマンス」が9.5%増加、「人生満足度」や「自己成長」も4-5%程度の増加が見られた。また、こうした変化を感じた割合を見ると、セッション終了後に自分の考え方などの「思考の変化」を感じている者が88.5%に上り、「行動の変化」においても77.9%が何らかの変化を感じている。主観的な評価であることの限界はあるが、対話的なコミュニケーションの効果を主観的にも感じていることが示されている。

図3:キャリアに関する対話セッション後に変化を感じた割合

出所:エール株式会社より対話データ提供・パーソル総合研究所分析

キャリア支援やマネジメント変革、組織風土変革においても、一人ひとりに変化のきっかけを与えることは重要になる。複数の対話セッションを通じてこのように広くポジティブな変化実感が見られていることは、対話の意義を探る上できわめて重要だ。

「対話」の効果とは?〈組織〉レベルの影響を探る

対話の意義が語られる中で、個人のマインドや行動変化とともに、本音で話せる組織では「イノベーション」が創発されやすいということも、しばしば指摘されてきた。「心理的安全性」も、こうした組織的な革新をもたらすことが期待されている側面が強い。しかし、なぜ対話的コミュニケーションが創発性をもたらすことになるのか、そのメカニズムの解明は不十分なまま、有名なイノベーション事例ばかりが喧伝され続けている。そこで、筆者の研究から示唆された対話の創発的なメカニズムを紹介したい。

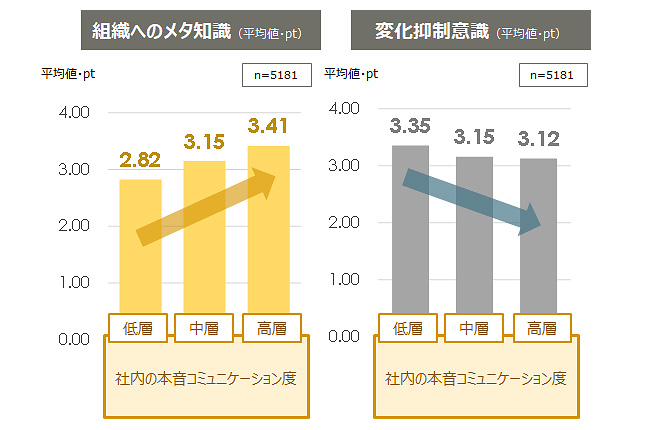

データを分析すると、本音で話せる者の特徴は、さらに2つ見えてきた。

1つ目は、職場メンバーの知識や関心に対する知識、つまり知識についてのメタ知識が蓄積されている傾向だ。本音で話すコミュニケーションが行われていることで、ただの業務情報以外にも、「あの人はあの領域に興味があってこの仕事をしているのか」「誰がどの領域の専門性が高いのか」「過去にどのようなプロジェクトを経験してきたのか」といった知識が貯まっているということだろう。こうした知識は、社会心理学者ダニエル・ウェグナーによって「トランザクティブ・メモリー」と概念化され、すでに多数の研究蓄積がある領域だ

[1]。

2つ目の特徴は、「変化抑制」の意識が低いことだ。変化抑制とは、筆者の独自の概念だが、組織の中で変化を起こすことに対して個人が感じるコストの認知である。

集団の中でビジネスを展開している限り、どんな新しいアイデアや仕掛けも、組織の中で変化を創出することが必要になる。そのためには、個人が自分だけの世界で仕事を変えることとは異なるレベルの負荷がかかる。「変化抑制意識」とは、組織内で変化を起こすことは大変であり、今のままでいいとする意識を指している。これがアンラーニングとリスキリングを妨げる方向に作用することもすでに分かっている(パーソル総合研究所「リスキリングとアンラーニングについての定量調査」)。

図4:本音で話す度合い別「組織へのメタ知識」と「変化抑制意識」

出所:パーソル総合研究所「職場での対話に関する定量調査」

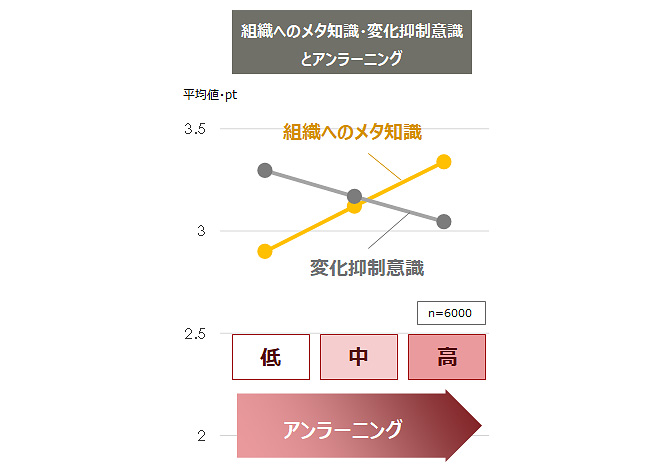

「変化抑制意識」が低いほど、そして「組織へのメタ知識(トランザクティブメモリー)」が高いほど、古い仕事のやり方から新しいアンラーニング(学習棄却)が多く行われている傾向が見られた。本音で話す度合いが高い組織ほど、「変化抑制意識」が低く、新しい仕事が生み出されているということは、新規事業開発の経験においても、きわめて首肯性が高い結果である。

図5:アンラーニングの度合い別「組織へのメタ知識」と「変化抑制意識」

出所:パーソル総合研究所「職場での対話に関する定量調査」

互いに本音で話していない組織の場合、新しい施策や制度の改定などを実施しようとするとき、そのためにわざわざ根回しをして探りを入れたり、雑談の中で相手の本心を探ったりする必要がでてくる。端的にいえば、変化を起こすことに賛成し協力する「仲間」に引き込むための社内コミュニケーション・コストが膨大にかかるのだ。筆者自身の新規事業開発の経験を振り返ってみても、「嫌々付き合わされている」態度のメンバーもいれば、目を輝かせて協力してくれる好奇心の強いメンバーもいた。組織が何か新しいことを始めることの「大変さ」の多くは、こうした組織内コミュニケーションに集約されていくものだ。

本音でコミュニケーションがされ、先ほどのようなメンバー同士のメタ知識が蓄積されている場合には、その「説得」や協力の要請はよりスムーズにいくことは間違いない。反対意見がでた場合にも、意見や議論の分かれ道をきちんと俎上に載せて話し合うことができる。「表面的には賛成しておいて、実はまったく協力的ではない」というメンバーの姿が、新規事業の「あるあるハードル」であることを思えば、賛成・反対含めてきちんと本音で議論できるその意味合いは大きい。

「本音」がイノベーションを生む理由

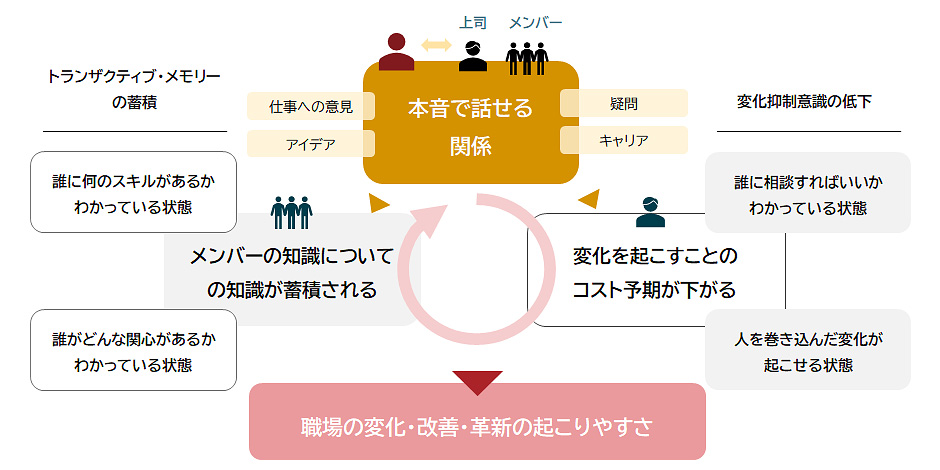

さて、本音でのコミュニケーションがなぜ組織の変化・革新の起こりやすさを生むのか、まだまだ解明すべき課題は多いものの、見えてきた構造をモデルとして図示しておきたい。

職場で「本音で話せる関係」は、「メンバーの知識についての知識」と「変化が大変ではないと思える状態」を作り出す。この3つは線的因果ではなく、互いに関係しあうループ構造として把握する方が適切だろう。

すでにイノベーションに関する議論でしばしば指摘されるように、イノベーションとは、一人の天才が単独で行うゼロからイチの発明ではない。どの組織にも、新しいことを始めたがらない、「総論賛成、各論反対」のメンバーが多く存在し、そこで生まれるのが「変化抑制」の意識であり、それを打破できるのが「知識についてのメタ知識」だ。

図6:職場の変化につながる本音での対話コミュニケーション

まとめ

本コラムでは、対話がもたらす「個人」への効果と「組織レベル」の効果を定量的データから検証してきた。個人に対しては、主観的な人生満足度やジョブ・クラフティング、ワーク・エンゲイジメントなど近年重視されるポジティブな就業状態とプラスの関連が見られた。対話の前後比較が可能なデータにおいても、多くのポジティブな影響が見込める結果であった。さらに組織レベルでは、変革や改善につながるアンラーニングを促進していた。職場での本音のコミュニケーションによって、メンバーの知識についてのメタ知識を蓄積させ、「変化抑制」の意識が低くなっていることがその背景にある。

「対話」や「本音のコミュニケーション」は、ヒューマニズム的な観点からの「なんとなく良いもの」と思われがちだが、その影響や作用が定量的かつ構造的に明らかにされるべき領野である。パーソル総合研究所では、引き続きその効果検証を続けていく。

[1] mind.” Theories of group behavior. New York, NY: Springer New York, 1987. 185-208.

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

![図1:職場での対話の本音度合いの高低別特徴[平均値・pt]](/assets/individual/thinktank/assets/20240621_dialogue-culture-column3_01.jpg)

![図2:キャリアに関する対話セッション前後の変化[平均値、pt]](/assets/individual/thinktank/assets/20240621_dialogue-culture-column3_02.jpg)