近年、企業内の人事管理のさまざまな場面で、 対話的なコミュニケーションの重要性が着目されている。組織不祥事の防止も個別のキャリア支援も、その課題の中心には「対話」による解決の模索がある。

本コラムでは、そもそも本音・本心で話し合う「対話」的と呼べるようなコミュニケーションが職場でどのくらい行われているのか、そして従業員が「本音を話せない」要因は何かということについて、パーソル総合研究所の最新の調査から定量的なデータに基づいて詳述したい。

なぜ、いま、「対話」なのか

「対話」の重要性が説かれている背景には、以下の組織についての課題感の上昇と、その解決策としての「対話」への期待がある。

ひとつは、「組織変革」のためだ。既存事業の成長が鈍化していく中、企業が組織変革や業務変革を狙うとき、「現状の何が課題なのか」「現在のボトルネックは何か」といったことについて、現場からの率直な意見交換が必須である。制度変革や方針伝達をトップダウンに進めるだけでは、組織の変化に限界が存在する。

また、組織不祥事や不正事象が日々ニュースを騒がしている中で、現場で起こる不正を黙って見過ごし、正確な状況が上に報告されない問題が根本にあることも多い。実際、パーソル総合研究所が実施した「企業の不正・不祥事に関する調査」においても、風通しが悪く、属人思考(発言内容よりも誰が言ったか、が優先される風土)の組織風土が、不正リスクを高めていることが明らかになっている。

次に、「キャリア支援」の変化である。「キャリア自律」が多くの企業のキャリア支援のスローガンとなったように、キャリア施策は昇進・昇格というタテ方向の上昇を軸としたものから、個々のキャリアの方向性の違い(ヨコ方向の多様性)に寄り添うものへと大きく変貌を遂げた。そうしたキャリア施策の中でも、異動希望アンケートを取るような表面的なものではなく、上司とのキャリア対話やキャリア・コンサルティングといったコミュニケーション機会の拡充が進んでいる。そこでは、「人と話す」ことによるキャリアの自己認識の高まりや過去の仕事を振り返る効果が期待されていよう。

最後は、時代に即した「部下マネジメントの変革」のためだ。就業者意識やビジネスの変化に即した部下マネジメントが求められていく中で、世界的にも「対話型」のマネジメントを重視するトレンドが続いている。その具体的な表れとして、1on1などの定期面談・キャリア面談の機会を拡充する企業が増えてきた。そこでは、主に上司の対話への姿勢やスキル向上が求められることが多い。

このような「対話」的コミュニケーションへの着目に比して、実践的な課題は山積している。そもそもの対話機会の少なさや長時間労働による余裕のなさ、風通しの悪い風土など、そのハードルは多岐にわたる。定量的な論拠やデータがないままに、施策実施が「担当者の想いの強さ次第」といった様子もしばしば目にする。そこで、筆者が担当したパーソル総合研究所の調査から、具体的データを見てこの「職場の対話」を分解していきたい。

「本音レス」な職場

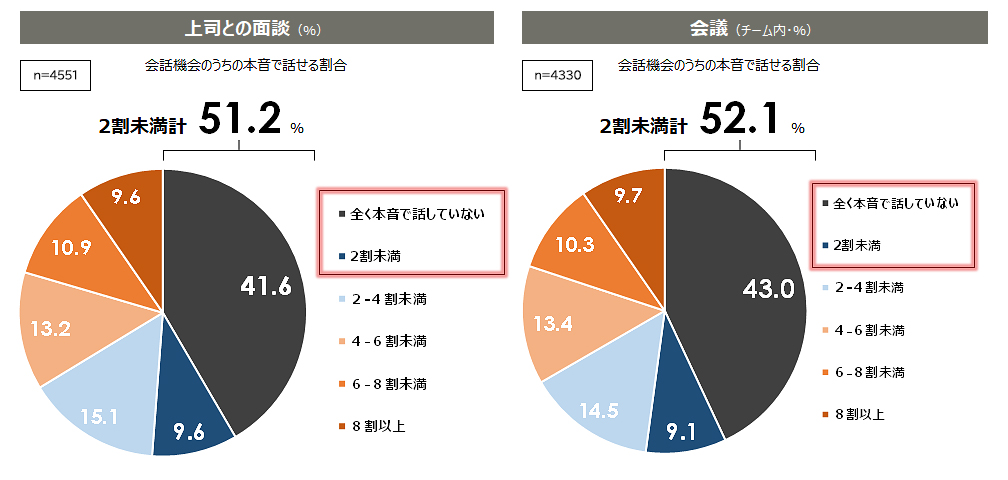

まずはシンプルに、職場の会話機会のうちの「本音」で話せる割合を見よう。上司との面談やチーム単位の会議において本音で話せる割合を聴取したところ、それぞれ約4割が「全く本音で話していない」と答えた。本音で話せる割合が「2割未満」も含めれば、過半数以上の従業員が、上司面談・会議において本音・本心でほとんど話していないという、いささかショッキングな結果となった。

図1:職場の会話機会のうち本音で話せる割合

出所:パーソル総合研究所「職場での対話に関する定量調査」

より直感的に分かりやすいのは、職場内での本音で話せる相手を聴取した質問だ。そのような相手は「1人もいない」とする者が50.8%と圧倒的に多い。やはりここでも、誰とも心を通わせていない従業員が半数以上を占めている。

本音を話せる相手の属性としては、「同年代の同僚」が多く、4人に1名は本音を話せているが、ここでも「上司」は16.4%と少ない割合にとどまっている。これでは、マネジメント変革のために、例えば1on1を必須化したとしても、部下にとっては本音を話せない上司との対話機会が増えてしまうだけだ。

図2:職場で本音を話せる相手[%]

出所:パーソル総合研究所「職場での対話に関する定量調査」

なお、この調査は「本音」の内容をあえて特定せずに本音割合などを聴取し、その後「本音」と感じる会話内容を聴取するという段階的な聴き方を採用している。本音の内容は、「職場や会社に対する疑問、不満」が最も多く、次に「仕事のやり方や進め方についての意見」が続く。年代別に見ると、高齢層は「現在の仕事・職場」についての内容、若年は「キャリア関連」の内容において本音で話せたと感じる傾向が強いことも分かっている。

また、別コラムで紹介するが、職場でのコミュニケーションで本音で話せている人ほど、ジョブ・クラフティング(自分に与えられた仕事を主体的に捉え直すことで、やりがいのあるものに仕事をつくり変えていく取り組み)、ワーク・エンゲイジメント(仕事に対しての活力・没頭・熱意といったポジティブな心理状態のこと)、個人パフォーマンス(主観)、はたらく幸せ実感(はたらくことを通じて、幸せを感じている状態)が明確に高いことが示されている。

従業員が本音を話せないのはなぜか

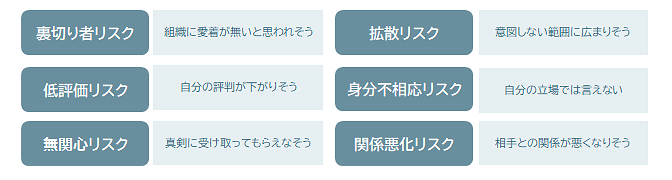

さて、こうした「本音の話せなさ」は何によって由来するのだろうか。多くの要因が考えられるが、パーソル総合研究所の分析によって明らかになったのは、従業員は職場のコミュニケーションにおいて「6つのリスク」を感じており、それらが本音・本心のコミュニケーションから従業員を遠ざけているということだ。その6つとは下記のものである。

図3:本音を話すことを妨げる6つのリスク意識

出所:パーソル総合研究所「職場での対話に関する定量調査」

①

「裏切り者リスク」とは、本音で意見を言うと、組織に愛着がないと思われるのではないか、転職でも考えているのではないかというリスクだ。仕事上の問題点や組織への不満・疑問などを口にすることが、はばかられてしまうということだろう。

② 「拡散リスク」とは、本心で話したことが、目の前の相手ではない意図しない人にまで広がってしまうかもしれないというリスクである。信頼できる相手であっても、信頼できない相手にまでその情報が伝わってしまうようでは、本音では話しにくいということだ。

③ 「低評価リスク」とは、自分の評判が下がりそう、ということだ。自分の話のレベル感に自信がなかったり、空気を読まないことを言ったりすることによって、自己評価が下がることを気にするような意識である。

④ 「身分不相応リスク」とは、自分の立場からは言えないという社内でのポジショニングを気にするリスク意識だ。新人や若年者が先輩の仕事に口を出すことを遠慮したり、逆に上位役職者がメンバーに対して本音の弱みを自己開示できなかったりすることが想定される。

⑤ 「無関心リスク」とは、そもそも話の内容に関心を持ってもらえないのではないかという意識である。せっかく思い切った意見を口に出したとしても、それが聞き手の反応を十分に引き出せなかったり、深刻な問題として扱ってもらえなかったりするのであれば、意見を口にすることは、やはりはばかられる。

⑥ 「関係悪化リスク」とは、本音を吐露することによって対話相手と喧嘩になったり、相手と気まずくなったりしそうだという意識だ。「和を以て貴しとなす」という組織文化は、相手との人間関係の悪化を恐れ、本音から遠ざけている。

分析の結果、これらのリスクが社内コミュニケーションの本音度を有意に下げてしまっていた。こうしたリスクについて一般には、心理的安全性の研究者であるエイミー・C・エドモンドソンによる4つの対人リスクが知られている。それは、①無知だと思われる不安、②無能だと思われる不安、③ネガティブだと思われる不安、④邪魔をする人だと思われる不安が上げられているが、本研究によって明らかになったのはそれよりも具体的で、かつ日本の文脈に即した要素である。本音を話すということは、このような多角的な意味から「リスク」として感知されているということだ。

属性別に異なるリスク意識

さらに、本音を話すことを妨げるリスク意識は、組織の中の階層や性年代別によって異なるということも明らかになっている。

例えば、女性の30-40代は全体的にリスク意識が強い。特に女性は「身分不相応」リスクの意識が強く、管理職や重要ポジションが男性ばかりに占められている日本の組織状態がダイレクトに反映されている。逆に、男性30-40代は「裏切り者」リスクを強く感じている傾向が見られ、会社の中心者として活躍し始めているからこそ組織への愛着を疑われるようなことを言わない傾向が見られる。

また、リスク意識を上げている要素としては、「キャリアの主体性の欠如」、「時間の裁量権の欠如」、「業務の自律性の欠如」が見いだされた。それらの傾向が強い組織は、本音を言う事へのリスク意識が全体的に高い傾向にある。人材マネジメント総体との関連が示されている結果だ。

図4:職場で本音を話せない要因[性年代別]

出所:パーソル総合研究所「職場での対話に関する定量調査」

本音の「バランス」が崩れている職場

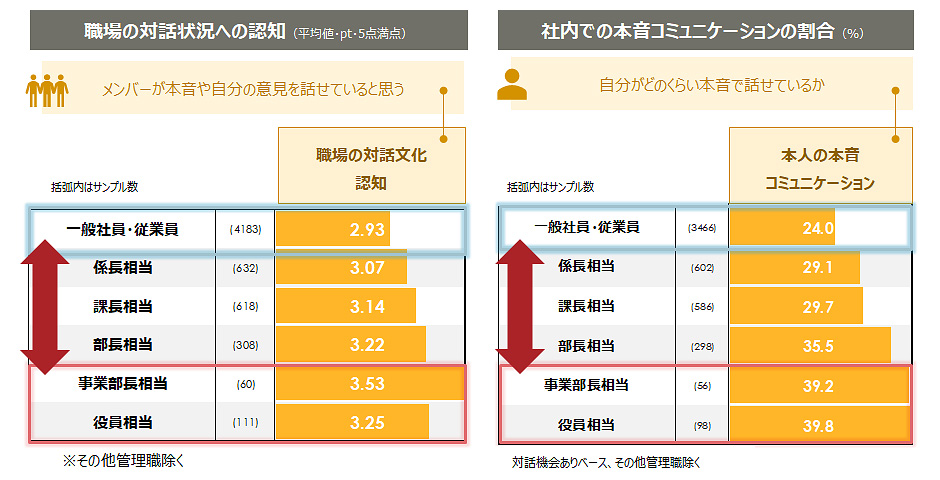

さて、ここまでの分析で、日本の職場は全体的に「本音で話せていない」状況とその要因が明らかになった。しかし、問題はそれだけではない。さらに分析を進めると、組織の階層的なポジションによって、このような職場のコミュニケーションの状況への認識がまったく異なるという別の問題も見えてきた。

組織階層的には下位に属する一般社員・従業員は、職場で本音を出せていないと感じる割合が強い。その一方で、事業部長や役員といった上位層は、自分も職場メンバーも「本音で話せている」と感じている傾向が見られたのだ。この差は、職務内容や業界による差よりも明確に大きいものだった。

図5:職場のコミュニケーション状況に対する上司と部下の認識ギャップ

出所:パーソル総合研究所「職場での対話に関する定量調査」

シンプルに換言すれば、上位層の認識は「勘違い」である。その勘違いとは、現場の実情を客観的に知ることができていないという「現場への盲目」タイプの錯誤もあり得るし、また、「自分が本音で話せているのだから、他のメンバーも話せているはずだ」という「裸の王様」タイプの錯誤もあり得るだろう。少なくとも、上層から見えている「風通しの良さ」は、メンバー層の立場からは当てにならない可能性が高いということだ。

本音への「関心」の欠如

興味深いのは、本音で話していない従業員は、「本音への関心」もまた低いという傾向が見られたことである。本音でコミュニケーションすることへの関心度合いが低い従業員は、「自分」の本音や本心への関心だけでなく、「他者」の本音や本心への関心も同時に低かった。これは、「本音に関心が薄いからこそ、本音を聞くことも話すこともない」という因果とともに、「本音を話さないことが当たり前になると、誰の本音にも関心がなくなっていく」という方向の因果のおそらく両方が含まれている。「本音レス」な職場で長く働いていると、ますます本音で話すことから遠ざかっていくというスパイラルが示唆される結果だ。

図6:職場で本音でコミュニケーションする割合[本音への関心高低別、%]

出所:パーソル総合研究所「職場での対話に関する定量調査」

つまり、対話のない「本音レス」な職場は、無感情で働く機械的なビジネスパーソンを組織的につくり上げてしまう可能性がある。筆者の個人的経験からいっても、トップダウンの色が濃い、抑圧的な社風の企業との会議や打ち合わせでは、部下層もまた抑圧的な表情しか見せないことがしばしばある。

まとめ

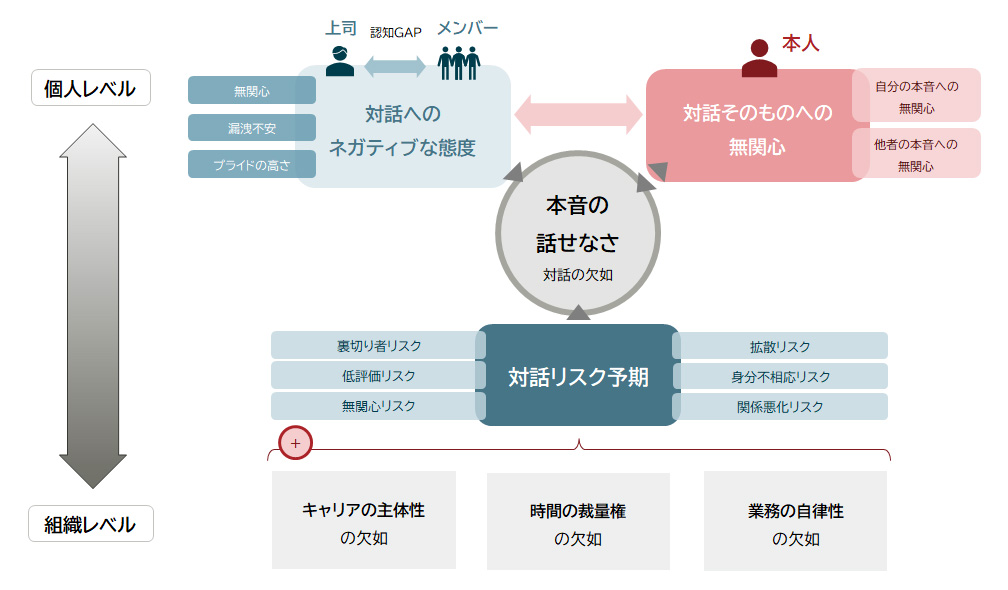

本コラムで述べたことを図にすると、以下のようになる。

図7:本音で話さない職場のつくられ方

出所:パーソル総合研究所「職場での対話に関する定量調査」

本コラムでは、日本の職場の定量的な検証を通じて、職場で過半数近くが本音でそもそも話していない「対話の欠如」状態と、「対話のバランスが崩れている」という2つの課題を明らかにしてきた。上層部や経営者が自社は意見を言えていると考えていても、メンバー層からはそうではないことのほうが多そうだ。

さらに、本音を押しとどめてしまう「リスク」の意識が具体的に6つ特定できた。もちろん多角的な検証はこれからも必要だが、1つや2つの要因ではないことは確かだ。さらに明らかになった問題は、「本音レス」な職場は、そもそもの働く人の「本音への関心の欠如」を導きかねないということだ。他者の本音にも、自分の本音にも興味がないビジネスパーソンが、豊かな職業生活を送ることは難しいだろう。

具体的な対策の議論は次のコラムに譲るが、キャリアの主体性や時間の裁量権、業務の自律性といった人材マネジメントの総合的な観点も明らかになっている。一般的にいわれがちな「風通しの悪さ」といった抽象的な議論ではなく、解像度を高く議論する手立てをそろえ、具体的な施策を検討していきたい。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

![図2:職場で本音を話せる相手[%]](/assets/individual/thinktank/assets/20240619_dialogue-culture-column1_02.jpg)

![図4:職場で本音を話せない要因[性年代別]](/assets/individual/thinktank/assets/20240619_dialogue-culture-column1_04.jpg)

![図6:職場で本音でコミュニケーションする割合[本音への関心高低別、%]](/assets/individual/thinktank/assets/20240619_dialogue-culture-column1_06.jpg)