従業員に求める資質として、「主体性」を想起する企業は多いだろう。しかし、この「主体性」とは具体的にどのような態度、行動、言動を指しているのだろうか。この課題に真正面から取り組んだのが武藤浩子氏だ。企業の実態に即した形で調査・分析を行い、その結果をまとめた著書『企業が求める〈主体性〉とは何か:教育と労働をつなぐ〈主体性〉言説の分析』(東信堂)を2023年に発刊している。「主体性」に関する研究から見えてきたこととは何か、武藤氏に伺った。

早稲田大学 教育・総合科学学術院 非常勤講師

武藤 浩子 氏

IT企業で長年勤務した後、早稲田大学大学院へ進学、教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)。専門は教育社会学。大学教育学会・学会奨励賞受賞(2021年度)。東京大学高大接続研究開発センター特任助教を経て早稲田大学非常勤講師。2025年に新著「『主体性』はなぜ伝わらないのか」(ちくま新書)を刊行。

- 企業の考える「主体性」を明らかにすることからスタート

- 企業が求める「主体性」とは、自分なりに考え、発信し、仕事に関して協働すること

- 自分にとって何が面白いかを知ることが「主体性」発揮の起点

- 流行言葉に要注意。まずは自社を知ることが大事

企業の考える「主体性」を明らかにすることからスタート

――「主体性」について、研究を始めたきっかけとなる出来事があったのでしょうか。

もともと私は、新卒から20数年にわたって企業に勤めていた企業人でした。IT企業でシステム開発に携わりましたが、ずっと教育に興味があり、教育IT企業に転職。管理職としての経験も積んだ後、大学院で教育学を学ぶ道に進みました。今は教育社会学の視点から、高校、大学、企業を通じた学びや成長、育成について研究しています。

私が「主体性」という言葉を意識したのは、大学院生時代に、授業中に質問する大学生と質問しない大学生の違いを見ていたときのことでした。学生を巻き込んだ授業に定評のある先生の授業を見学させていただいた際、先生が質問をするよう促しても質問をしない学生がいるのを見て、私は無意識のうちにその学生を「主体性がない」と評価していることに気づいたのです。

「なぜ『質問をしないこと=主体性がない』と感じたのだろう」という疑問が湧きました。また、それは企業であれば、多くの管理職が自然に行っている一般的な評価ではないか。だとすれば、企業人が考える主体性とは何か、そもそも主体性とは一体何なのだろう、と疑問は深まっていきました。

――「主体性」の研究は、どのような問題解決につながると考えていますか。

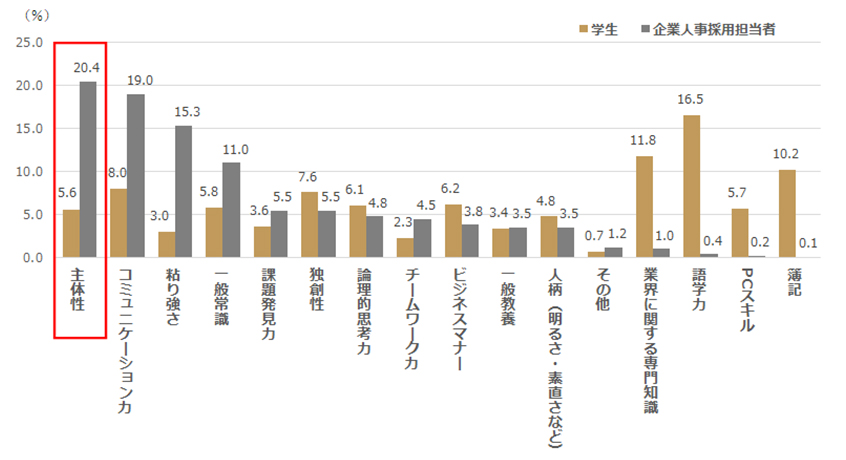

まず、「学生が考える主体性」と「企業が求める主体性」のギャップを防ぐ助けになるのではないかと考えています。教育界においては、主体性があることは継続して望ましいこととされていたといえます。さらに最近は、大学入試でも主体性評価の導入が検討されたほどです。しかし、学生たちの中には、就職後、自分では「主体性を発揮している」と思っているのに、上司や先輩からは「主体性がない」と評価されてしまう人が少なくありません。実際に、学生と企業の「主体性」に対する認識ギャップを示す経済産業省の調査結果があります(図1)。企業が求める主体性と、教育界において考えられている主体性には、そもそも違いがあるように思われます。

図1:学生(自分)に不足していると思う能力要素

出所:武藤浩子『企業が求める〈主体性〉とは何か』(東信堂)を参考に、経済産業省,2010,『大学生の「社会人観」の把握と「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査』よりパーソル総合研究所作成

もうひとつは、企業や教育の場でよく使用されていながらも、その意味が人によって異なり曖昧である言葉を、分析することの意義を示すことです。「主体性」という言葉はそうした曖昧な言葉の代表格のひとつでしょう。「主体性」には、日本独特のニュアンスも含まれています。私が主体性に関する研究内容についてアメリカ人に説明しようとした際、日本的な文化背景を踏まえた「主体性」を表すぴったりな英語が無いことに気づきました。産業界での人材育成においても、そこに向かって学生を育成する教育界においても、「主体性」のように曖昧な言葉の意味が明確になることの意義は大きいと考えます。

企業が求める「主体性」とは、自分なりに考え、発信し、仕事に関して協働すること

――企業の求める「主体性」について、どのようにして研究されたのですか。

まず、研究の対象は、「①経済団体」「②企業採用部門」「③企業事業部門」の3つです。企業、産業界といっても決して一枚岩ではなく、それぞれの立場で論理が変わってくるからです。これは、企業で私自身が実感したことでもあります。開発部門で働いていたときは、営業部門が何をしているのかよく分かりませんでした。その後、営業に関わることになって初めて、営業部門の業務や論理を知ることができました。企業の採用部門もおそらく同様に、社内の事業部門の業務や論理をすべて把握しているとは限らないでしょう。企業の人材育成に関する研究では、一般的に「企業」といえば採用(人事)部門を対象とすることが多いのですが、私の研究では採用部門と事業部門をあえて分けて分析することにしました。

手法としては、経済団体の提言や、企業が求める人材像といった大量のテキストを対象に、どのような時期にどのような頻度や文脈で「主体性」が使用されているのかを量的に分析するほか、企業事業部門の管理職にインタビューを行い、「主体性」の意味や求める理由などを分析しました。

――結果として、どのようなことが明らかになりましたか。

テキスト分析からは、時代ごとに「主体性」の意味が変化していることが分かりました。経済団体、企業採用部門ともに、2000年頃には「行動すること」が主体性と結びついていましたが、2020年頃には主体性は「思考力」「協調性」と結びつけられるようになりました。

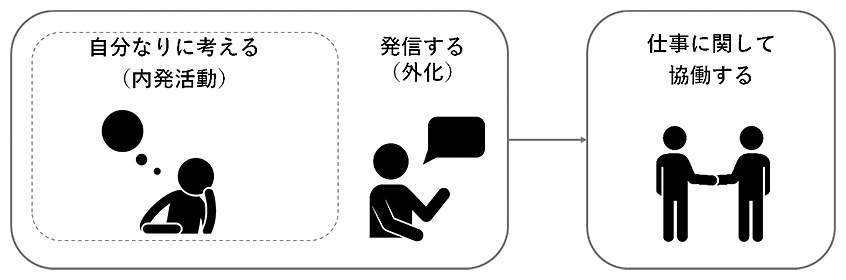

企業事業部門の管理職も、同じく「思考力」「協調性」を主体性の一部としていますが、さらに「発信する」という要素を重視していることが分かりました。つまり、企業が求める「主体性」とは、「粗削りであったり間違ったりしていたとしても、《自分なりに考え(思考力)》、それを《発信》して、同僚や他部署の社員といったヨコ方向や、上司というタテ方向の他者と《仕事に関して協働する(協調性)》」ことまで含んでいるのです(図2)。

図2:企業が求める「主体性」の意味の概念図(イラスト版)

出所:武藤浩子『企業が求める〈主体性〉とは何か』(東信堂)p.96の図をパーソル総合研究所にて改変

自分にとって何が面白いかを知ることが「主体性」発揮の起点

――「主体性」はどのようにして、獲得したり発揮したりできるものなのでしょうか。

現在の管理職層の中には、仕事で修羅場のようなものを経験して、主体的にならざるを得ない状況の中で自分なりの主体性を獲得した方もいます。しかし、修羅場経験がなくてもメタ認知ができる人であれば、主体性発揮に至るようです。まず重要なのは、仕事をする中で自分のことを俯瞰して「自分はこういうことに興味があるのだな」とメタ認知し、「自分は何をすれば面白いと思うのかに気づくこと」です。

もうひとつ重要なのは、「自分に仕事の裁量がある」と認識することです。仕事を通して自分の興味関心を認識し、また自分に仕事の裁量があることに気づけたなら、自分が面白いと思う方向に仕事を進めることができ、それによっておのずと主体性の発揮に至るのではないでしょうか。

人には「人と会うのが面白い」「何かを教えることが楽しい」など、それぞれに自分なりの「仕事の面白さ」があるはずです。仕事経験を積む中で、自分にとって思いがけない面白さ、学生時代には考えていなかった面白さを発見することも少なくないと思います。自分にとって面白いことでなければ、主体性は発揮できません。面白くもないことに主体性を持ちなさいというのは、ほぼ無理だと私は思っています。

――「これをやれば上司が評価してくれるだろう」「これをすれば給料が上がるだろう」といった動機の「頑張り」は、「主体性」があるとはいえないのでしょうか。

良い評価や給与アップという動機であったとしても、仕事に真摯に取り組み、業務を工夫することで面白さを感じるようになるとしたら、さらなる主体性の発揮にもつながると思います。評価や処遇といった外発的な動機によって主体性の発揮が始まる場合はあるかもしれませんが、それでもやはり結局は自分自身にとっての面白さといった内発的な動機とつながっていくのではないかと考えています。

――一方で、「主体性」を育成することは可能だと思いますか。

最近は、多くの企業で、若手社員の「主体性」の育成のために、仕事情報の提供や発言の機会提供、雰囲気づくりなどといったサポートが行われています。このようにお膳立てされた形で主体性を育成することに対しては、逆に若手の内発的な「主体性」を抑制するのではないか、という懸念も生じるところです。しかし、不確実性の高い今の時代においては、入社後すぐに主体性の発揮が求められ、ひと昔前のように若手が時間をかけて主体性を獲得していくのを待ってはいられません。そのため、企業では、うまく若手をサポートし、導いてあげることで、内発的な「主体性」の発揮を早めようとしているのでしょう。

若手社員の「主体性」育成にあたっては、企業が求める「主体性」には、「自分なりに考える」「発信する」だけでなく、「仕事に関して協働する」ことまで含まれていることを、育成する側と育成される側が共有することも有用なのではないかと思います。

流行言葉に要注意。まずは自社を知ることが大事

――企業の中でも人事の世界では、「主体性」のような曖昧な言葉や、海外や学術界における最新の概念や流行の言葉がなんとなく使用されているような場面が少なくありません。こうした概念や言葉の使い方において気を付けるべきだと思われることはありますか。

もしかすると、人事の世界では、学術界や海外で提言されたり流行したりしている新しい概念を、いち早く自社に取り入れることを「良し」とする文化があるのかもしれません。もちろん、新しい概念や言葉を新しい視点や枠組みとして取り入れること自体は悪いことではありませんが、吟味もせず、はなから「良いもの」として受け入れてしまうと、思うような結果が出ないということにもつながりかねません。場合によっては、結果が出ないために次の新しい概念や言葉に飛びつき、また結果が出ず、さらに次の概念・言葉を探す……といった悪循環に陥る可能性もあり得ます。企業のパフォーマンスにも影響することですから、新しい概念や言葉を取り入れる柔軟さは持ちつつも、人事部門としては、まず自社の現場の把握と理解に努めることが肝要ではないかと思います。それが将来的には、企業の成長へとつながっていくのではないでしょうか。

2023年から「有価証券報告書」での人的資本の情報開示が義務化されましたが、人事部門の方々が事業部門の実情を把握した上で、企業としての人材戦略と合わせながら人的資本に関する方針を打ち出すことができれば、よりリアルで整合性のある情報提供につながると考えます。また、今の学生は、社会に出た後の自分自身の成長に強い関心を持っているため、それぞれの企業の実情に即した人材育成方針が企業から打ち出されることによって、学生の企業理解が進み、企業と学生の認識ギャップが減ることも期待されます。

――今後、研究したいと考えているテーマについて教えてください。

これまで企業が考える「主体性」の研究を重ねてきたので、次は、大学生が考える「主体性」について分析し、企業の結果と比較したいです。また、各企業の人的資本の情報開示には何が反映されているのか、さらに学生たちがそこで示される人材育成方針をどのように捉えるのかなども、研究の対象として関心を持っています。こうした研究を重ねることによって、企業と学生の間に潜む、さまざまな認識のギャップが解消されることに少しでも貢献できればと願っています。

※文中の内容・肩書等はすべて掲載当時のものです。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます