コラム「どうすれば上司は部下を信頼するようになるのか-「メンバーへの信頼」の形成メカニズム-」では、組織における上司と部下の信頼関係の実態や、上司と部下の信頼関係が組織業績・個人の心理的なWell-being(より良い状態)に与える影響を紹介し、信頼を基盤とした組織マネジメントを文化として根付かせていくことが、感情論にとどまらない組織戦略となり得る根拠の一端を示した。また、上司が部下を信頼するための要諦について紹介した。

本コラムでは、上司と部下の双方が相手を信頼するために重要な観点である、相手から信頼されていると感じる「被信頼感」について、その具体的な介入観点を紹介する。また、昨今では多くの組織で導入されている1on1が上司と部下の信頼関係に与える効果と注意点について、筆者らの研究成果に触れて考えていきたい。

Index

信頼関係構築に重要な「被信頼感」

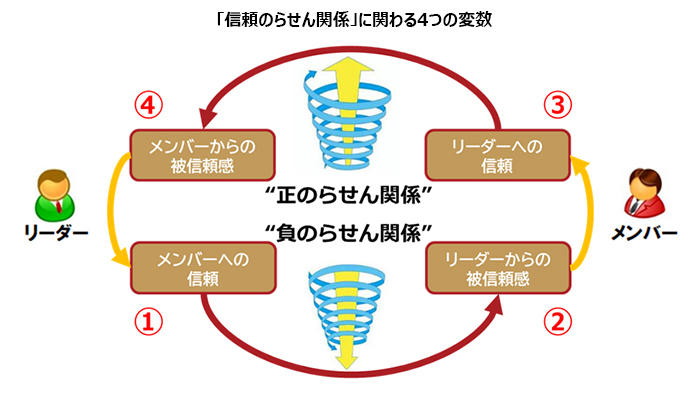

コラム「「安心」から「信頼」に基づくマネジメントへの転換 ~上司と部下の信頼関係構築のヒント~」や「どうすれば上司は部下を信頼するようになるのか-「メンバーへの信頼」の形成メカニズム-」で、上司と部下の間の信頼関係の形成モデルとして、双方の相手への「信頼」と共に相手から信頼されていると感じる「被信頼感」を加えた4つの要素から成る「信頼のらせん関係」について紹介してきたが、本コラムでは「被信頼感」について解説していきたい。

相手から自分は《信頼されている》と思えている実感を「被信頼感」という。近年、上司・部下との間の信頼関係を考える際の重要な概念として学術研究においても着目され、被信頼感を測定する尺度(*1藤原・2017)の開発など有益な知見が示されている。藤原は、「被信頼感」について、“他者から自分がどのようにみられているかについての認知ないし推測”を意味する「自己メタ認知」(*2遠藤・2011)を援用した概念と説明し、上司と部下の間の信頼関係において考慮すべき重要性を指摘している。

しかし、学術研究においては、信頼感や信頼行動に関する研究が多くを占めており、被信頼感に特化した研究はいまだ萌芽段階といえる。それゆえ、「人間関係は報酬の交換で成立する」と考えるLMX(Leader-Member Exchange)理論など、双方の「信頼」を等価交換する従来の関係モデルに対し、双方の被信頼感を加えた「信頼のらせん関係モデル」は、職場の信頼関係の構築・維持・向上を検討する際の有効な視点となるだろう。

*1 藤原勇(2017).上司・部下関係における相互の被信頼を測定する尺度の作成,産業・組織心理学研究,31(1),pp.37-54.

*2 遠藤由美(2011). [6]自己メタ認知:他者からどう思われているかをいかに知るか 榎本得明(編著)自己心理学の最先端

あいり出版, pp.54-64.

上司が部下からの「被信頼感」を高めるには

では、上司・部下間の信頼関係構築に際し、それぞれが「被信頼感」を得るにはどうしたらよいだろうか。この問いに答えるため、被信頼感に影響を与えると考えられる要因について、上司と部下の振る舞いから分析を行った。

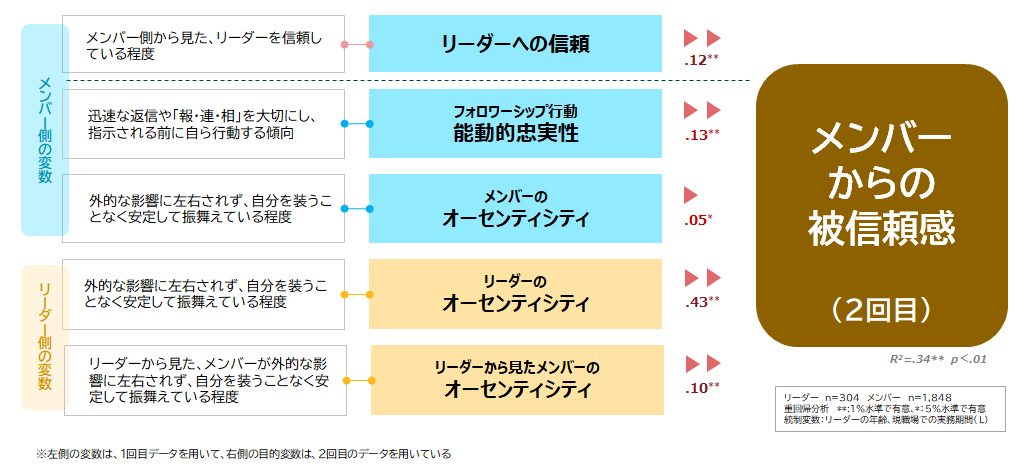

まず、上司側に立って、部下から信頼をされていると感じる「被信頼感」への影響要因を確認したところ、先行する要因としては、部下が上司を信頼している程度(「リーダーへの信頼」)が影響していた。その上で、部下の日々の行動として、メールなどへの早い返信や適宜の報告・連絡・相談を催促や指示される前に能動的に実施していること(「能動的忠実性」)が挙げられる。

次に、「メンバーのオーセンティシティ」(部下が自分を装うことなく振舞えている程度)が挙げられる。上司である自分の前で、部下が委縮せずに振る舞い、時には個人的な悩みなどの弱い部分も含めて開示してくれることは、上司として信頼を受けていると実感するポイントとなっていた。この点は、上司の目からそのように見受けられることがより影響する。

ちなみに、上司の「被信頼感」には、部下が上司たる自分の指示に対して忠実に対応してくれることも影響すると想定していたが、本調査において有意な影響は確認されなかった。ここでのポイントは、単に指示通り行動することではなく、《言われる前に》という上司の期待に適した先取り行動が大事だという点であろう。

また、上司の「被信頼感」とは、上司自身の認知や推測であるがゆえに、自分自身の振る舞いに対する自己評価も影響する。「リーダーのオーセンティシティ」(上司自身が自分らしく振舞えているということ)は、裏返せば部下からの信頼を受けている(被信頼感)との実感があればこそ強化されるとも考えられるため、信頼と被信頼の循環構造が示された結果とも考えられる。

図表1:「メンバーからの被信頼感」を得る要因

出所:パーソル総合研究所・九州大学(2025)「上司と部下の信頼関係に関する研究」

部下が上司からの「被信頼感」を高めるには

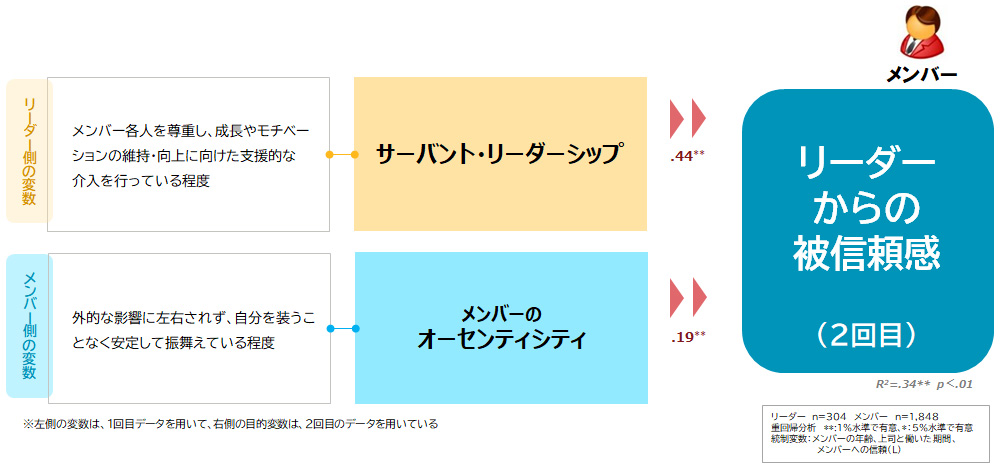

次に、部下側の視点に立って、上司から信頼されていると感じる「被信頼感」への影響要因を確認した。

リーダーシップ行動にはさまざまな論点があるが、職場において明確なビジョンを示し、部下の声を聴くことに労を惜しまず、部下が仕事を進めやすいように一定の権限委譲と必要な問題解決にあたるといった支援的なマネジメント(「サーバント・リーダーシップ」)を実践していることは、部下が上司から信頼されていると実感するポイントとなっていた。

また、「メンバーのオーセンティシティ」(上司に対しても委縮することなく、自分らしく振舞えている程度)も影響していた。この点は、「リーダーのオーセンティシティ」と同様で、自身が自分らしく振る舞えることは、上司から信頼をされているとの実感があればこそともいえるため、信頼と被信頼の循環構造を示す結果とも考えられる。

図表2:「リーダーからの被信頼感」を得る要因

出所:パーソル総合研究所・九州大学(2025)「上司と部下の信頼関係に関する研究」

1on1は信頼関係構築に効果的なのか

ここまで、上司と部下双方の「被信頼感」への影響要因について触れてきたが、具体的な介入施策として一般的に「部下のための対話の場」として設定される1on1について考察してみたい。

皆さんも上司として、あるいは部下として1on1のような定期的な対話の機会を設定しているかもしれない。まずは、部下の立場から上司との1on1の機会について想定してみよう。上司と何を話していいか分からず、つい仕事の進捗報告などに終始してしまうといった話もよく聞くが、どのような話ができると上司との信頼関係は深まるのだろうか。

仮にも1on1が部下のための場であるならば、この機会には上司を信頼できるようになる効果と、自身が上司から信頼されていると実感する(被信頼感)効果の2つの側面が想定される。

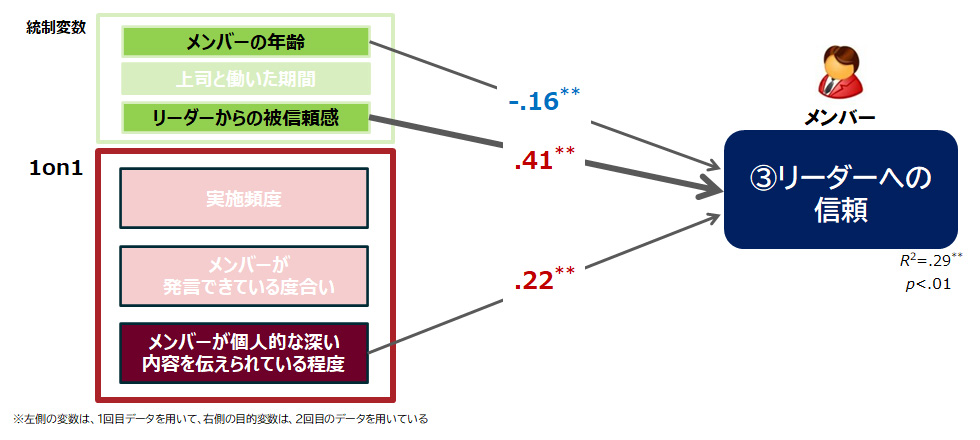

まず、「リーダーへの信頼」に影響していた1on1の要素としては、部下である自身が個人的で深い内容を開示できている点であった。1on1の実施頻度や部下の発話量の影響は確認されなかった。しかし、上司を信頼できていればこそ、個人的な深い話ができるという面もあるため、これは相互に影響し合う循環的な効果と考えられる。

図表3:リーダーとメンバーの1on1と「リーダーへの信頼」の関係

出所:パーソル総合研究所・九州大学(2025)「上司と部下の信頼関係に関する研究」

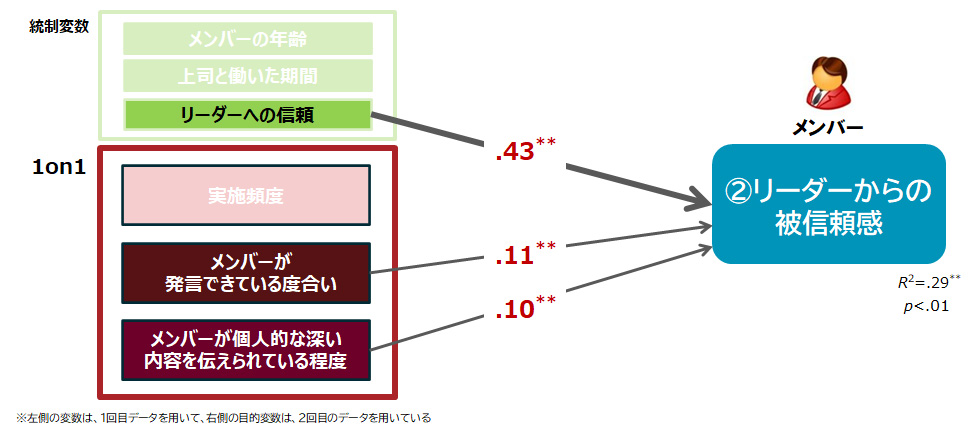

次に、上司から信頼されていると感じる「リーダーからの被信頼感」を高める効果を確認した。この点では、部下の発話量と部下の個人的で深い内容の開示度合いについて有意な効果が確認された。しかし、この点も上司から信頼されていると思えていればこその振る舞いでもあり、循環的な効果だと考えられる。

図表4:リーダーとメンバーの1on1と「リーダーからの被信頼感」の関係

出所:パーソル総合研究所・九州大学(2025)「上司と部下の信頼関係に関する研究」

では、上司の立場からも部下との1on1の機会について確認するとどうか。結果は、部下への信頼を高める効果には有意な効果が確認されなかった。1on1は、部下への信頼を高める場とは言い難い。

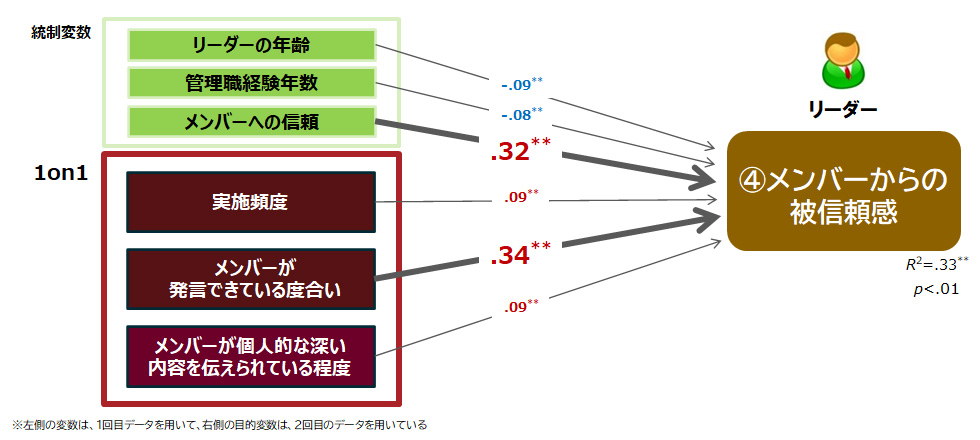

しかし、部下からの信頼を実感する「メンバーからの被信頼感」の効果については、1on1の実施頻度、部下の発話量、部下の個人的な深い内容の開示が有意な効果を示し、とりわけ部下の発話量は部下からの「被信頼感」を高める効果が高い傾向が確認された。

図表5:リーダーとメンバーの1on1と「メンバーからの被信頼感」の関係

出所:パーソル総合研究所・九州大学(2025)「上司と部下の信頼関係に関する研究」

これらの結果は、1on1とは上司・部下双方にとって「被信頼感」を高める場として機能しており、とりわけ上司が部下から「信頼されている」と感じる「被信頼感」を高める効果が高いことを示唆している。1on1は部下のための対話の場としながらも、気づかぬうちに、上司が部下からの信頼を実感するだけの場にならないように配慮する必要がありそうだ。

まとめ

・相手から信頼されていると感じる「被信頼感」は、上司と部下の信頼関係を構築・深化するために重要

・部下が上司から信頼されていると感じる「被信頼感」は、「サーバント・リーダーシップ」行動(部下を尊重し、成長やモチベーションの維持・向上への支援的介入)により向上する

・上司が部下から信頼されていると感じるには、部下の「能動的忠実性」(メールなどへの早い返信や報告・連絡・相談を催促や指示される前に能動的に実施する先取り行動)が効果的

・1on1は、相手を「信頼する」ための機会ではなく、相手から信頼されていると感じる「被信頼感」を高める機会となっている

本コラムでは、上司と部下の双方が相手を信頼するために重要な観点である、相手から信頼されていると感じる「被信頼感」について、その具体的な介入観点と、1on1が上司と部下の信頼関係に与える効果と注意点について紹介した。

社会の不確実性が高まる中、信頼できる上司や部下が身近にいることは、はたらく個人にとって心強いことだろう。また、上司と部下の間で、好ましい信頼関係が構築できている場合、コミュニケーションにかかる労力を軽減し、職務の遂行速度を高める効果が期待できる。今後の労働力不足を想定すれば、より効率的な組織マネジメントが求められるため、相互信頼度の高いチームが多くあることは組織にとって貴重な非財務資産となる。

このような信頼を基盤とする組織文化を醸成するためにも、「どうすれば相手の被信頼感を高められるか」という問いから始めてはどうか。私たちは経験的に他者への信頼とは、当人が考える以上に相手には伝わりにくいものだとわかってはいるだろうが、改めて心得ておきたい。

このコラムから学ぶ、

人事が知っておきたいワード

- サーバント・リーダーシップ

- サーバント・リーダーシップとは、上司が部下の成長や、モチベーションを支援するリーダーシップスタイルを指す。部下の声に耳を傾け、職務を遂行するための権限を委譲し、問題解決を支援することで、部下が上司から信頼されていると実感するポイントとなる。

- オーセンティシティ

- オーセンティシティとは、自分らしく振る舞うことを指す。部下が自己を偽らずに自然体でいることで、上司・部下ともに相手からの被信頼感が強化される。

- ※このテキストは生成AIによるものです。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます