2023年に発表された主要な学術論文や産業界・公的機関などのレポートから、海外のHR動向を調査し、これから日本においても重要度を増していくと考えられる3つのテーマを選定しました。

《BANI》《Voice of Employee》《Trust》──それぞれのテーマについて、注目されている背景や日本企業への示唆などを解説します。

- BANI《Brittle(もろい)、Anxious(不安)、Non-Linear(非線形)、Incomprehensible(不可解)》

「VUCA」に代わる言葉「BANI」で混沌の時代を読み解く眼を養う - Voice of Employee《従業員の声》

多様な従業員の声に耳を傾け、応答することで信頼関係を築く - Trust《信頼》

信頼を基盤にした挑戦できる組織文化を育む

BANI《Brittle(もろい)、Anxious(不安)、Non-Linear(非線形)、Incomprehensible(不可解)》

近年、アジアや南米、東欧などのHR関係の識者の間では、国際会議や論文で「BANI」という言葉が見られるようになった。BANIとは、《もろい・不安・非線形・不可解》という意味の英語の頭字語であり、より大きな混沌に包まれているように見える今日の世界を表現するため、HR領域の識者らにとっても、より適した言葉として重宝がられてきているようだ。

聞き慣れた用語に2000年以降、産業界にも広まった「VUCA」がある。「Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)」の頭文字を取った軍事用語だ。冷戦時代からインターネット時代へと移行する社会にとって、有用なフレームワークとして機能した。しかし、その後20年以上が経過した今日では、環境変化や複雑さは常態化し、世界はより混沌とした様相を呈している。

そこで2018年半ば、この世界に対処するためのフレームワークとしてBANIが、未来研究に特化した研究機関「IFTF(Institute For The Future/未来研究所)」研究員のJamais Cascio氏によって提唱された。

混沌の分類法としてのBANI

BANIはどのように現在の世界を表現しているのか、BANIに含まれる4つの用語について解説する。

Brittle(もろい)/もろいもの・脆弱なものは、ただ壊れやすいという意味ではなく、頑丈だが、ある程度の応力がかかると突然、粉々になってしまうような性質を指す。崩壊するまでは強固で、うまく機能しているようにさえ見えるため、多くの場合、その限界点が見えずに驚くこととなる。例えば、グローバルな金融システムの変化やビジネス上重要な基幹システムへの攻撃など、人々が頼りにしているシステムが突如正しく機能しなくなることが当てはまる。

Anxious(不安)/SNSや生成AIなどのツールを介して、政治情報や商取引上の情報、従業員らの個人的なものも含む誤情報や偽情報が拡散されている。すると、これまでよく理解していたことが突然、異質で偽りのものに思え、正しいと感じていた選択肢や決断に確信が持てなくなる。私たちが何かを決断しなければならないときに、目の前に正しいと思える選択肢がないという感覚は、人々に大きな不安を与える。不安は、信頼を困難にし、時に集団のシステムを機能不全に陥らせる。

Non-Linear(非線形)/非線形とは、これまでの常識として抱かれる期待とは一致しない変化が見られることを指す。端的にいえば、入力と出力の不均衡だ。原因と結果は、その規模やスピードが一致しないため、「予測可能性の錯覚」とも表現される。例えば、気候変動のように、大気中のCO²の変化量と気温の変化の間には比較的長期のタイムラグが生じるため、私たちの意思決定(行動)とその結果への期待を混乱させる。

Incomprehensible(不可解)/何かが理解できないとき、その詳細やプロセスは完全に不透明であり、説明が困難であったり不完全であったりする。生成AIなどの機械学習システムの意思決定はその一例であり、深層学習のアルゴリズムがどのようにして結論に達するかを人間が説明するのは困難で、奇妙なエラーを犯す可能性がある。また、合理的な理解の範囲外にある行動を意味することもある。

BANIの対処法

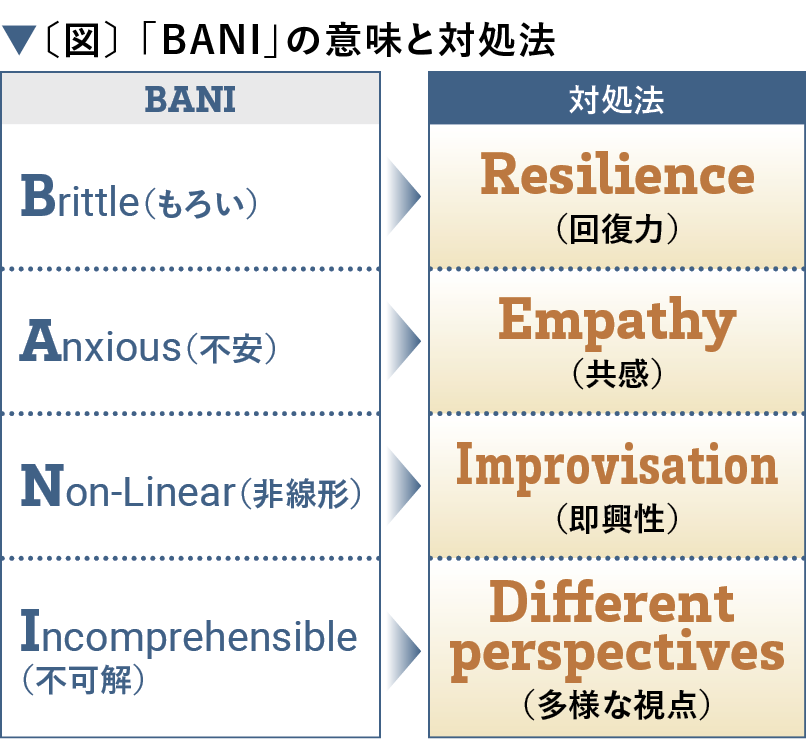

では、BANIのそれぞれの状況において、いかなる対処ができるのか。次項のJamaisCascio氏へのインタビューでも詳説するが、ここでは各用語に対応して提案されているキーワードを用いて整理しておきたい(図)。

Resilience(回復力)/脆弱なものには、突然の衝撃に耐えられるしなやかさが求められる。つまり、従来に増して柔軟で回復力の高いビジネスシステム、組織、また従業員らの能力が求められる。ビジネスシステムの回復力とは、多くの場合、不測の事態に備え、リソースが構築されている状態を意味する。冗長性や代替性を担保するのは有形財であったり、無形の知識・技能などであったりも想定できる。ここで重要なことは、危機に見舞われる前に、真に強靭なシステムを構築しておく必要性である。

Empathy(共感)/不安を誘発しかねない社会環境がわれわれに与える悪影響やリスクを適切に認識し、その上で共感することが必要だ。換言すれば、顧客やビジネスパートナーや従業員らに不安を与えかねないビジネス上のリスクを受け入れ、他者や自分自身に対しても、誠実で寛容であるように心がけることであろう。コミュニケーションツールの多くは、時に不安だけでなく、恐怖、怒り、不信感を増大させる。共感を示すには、異なる複数の要素がどのように影響し合っているかを俯瞰し、その結果として生じるストレスや不安がどのようなものかを理解しておく必要がある。

Improvisation(即興性)/非線形なものには即興性、つまり予期せぬ変化や展開に迅速に適応する能力が求められる。いかなる状況下においても創造的であることの価値は増している。即興とは、あらかじめ決められた選択だけに縛られないことでもある。状況が正常でなくなったとき、これまでやってきたことをやり続ける、あるいはそれを続けることを余儀なくされることで、さらに悲惨な結果を招くことがある。

Differentperspectives(多様な視点)/理解できないシステムには、隠れたつながりを認識する能力、すなわち直感も有効だ。何かがおかしいと感じたとき、たとえうまくいっているように見えたとしても、その違和感に注意を向けることが重要である。ただし、直感に頼るだけでなく、異なる人々の多様な視点を用いて問題を捉え直し、新しいアプローチを見つける必要がある。また、多くのリソースを得ることで、レジリエンスを高めることもできる。

日本企業への示唆

BANIは、「不安」や「不可解」など、人間の内面的な理解を踏まえ、その対処として「共感」という、受け止める側の心理的なリテラシーが提案されている点が特徴だ。戦略的思考を支援する枠組みではあるが、人間的な側面が強調されている点は興味深く、HR領域においても有用な観点となるだろう。

また、「非線形」に対しては、「即興」という対処が提案されている。物事の変化が前触れもなく突然に訪れることを想定し、その変化にはこれまで以上に鋭敏さが求められる。そのためにも、組織のリーダーやフロントラインは多様なメンバーの異なる視点から状況を正しく把握し、即時的に動ける機敏さを担保する必要がある。つまり、指揮・権限系統の再構築や失敗を恐れずに動き、間違ったときは適切に軌道修正をできる、寛容で柔軟な組織文化の醸成が求められるといえそうだ。

混沌と急激な変化に向き合う中、人間が事業や組織の中核であることの意味を問われているようにも思える。

《BANI》の注目ポイント

- 「BANI」とは、《もろい、不安、非線形、不可解》という意味の英語の頭字語で、「VUCA」に代わる言葉。

- BANIの対処法は「回復力」「共感」「即興性」「多様な視点」。

- BANIの状況において企業は、寛容で柔軟な組織文化の醸成が求められている。

Voice of Employee《従業員の声》

近時、「Voice of Employee(従業員の声)」の強さを感じさせる事例を目にする。ハリウッドでは俳優・脚本家がAIの利用制限や待遇改善を求めて、全米自動車労働組合は賃上げを求めて、ストライキを行い、影響力を世に示した。また、自社CEOの解任撤回を求める従業員の声が、復帰の実現につながったとの報告もある(※1)。もちろん、これらは例外的な事例と考えるべきであり、従業員の声は通常、これほど劇的なものではない。しかし、注目は確実に高まっている。従業員の声とは、改善や変化を求めて行う仕事に関する感想、意見、要望、提案、懸念、問題、不満を伝えることである(※2)。端的に表現するならば、職場におけるコミュニケーションのことで、改めて脚光を浴びるのが不思議にも思われる。なぜこれほどまでの関心を集めているのだろうか。

従業員の声に注目が集まる理由

第1に、組織にとって貴重な情報源であることが挙げられる。従業員の同質性が高かった時代とは異なり、多様性が高まる今、組織内であっても声に出さなければ相互理解が進みにくいからである。

世代間コミュニケーションの難しさもある。例えば、マネジャーは「Z世代が何を考えているか分からない」という課題に直面する。SNSでは、「静かな退職」(quiet quitting)、「怠け者女子の仕事」(lazy girl job)などがZ世代を象徴する言葉として用いられている。しかし、マネジャーはSNSの情報を真に受けるだけではなく、職場で発せられる声を通して、現場のリアルを理解する必要がある。

第2に、労働組合の変化がある。従来、従業員の声は労働組合を通して発信されてきたが、その組織力は低下傾向にある。イギリスを例にとると、2000年時点で30%近かった組織率は2020年までに23.7%まで低下した(※3)。他方、声を上げたい従業員側と、声を聴きたい経営側、双方に一定のニーズがある。これが従業員として声を届ける効果的な方法は何か、経営者として声を聴くために適切な方法は何か、といったことへの関心を高める一因となっている。

第3に、労働力不足がある。人口が停滞・減少している状況下において、労働力の確保は各社の重要な課題である。特に、AIエンジニアなど希少なスキルを持つ人材の獲得競争は、ますます熱を帯びている。こうした人材の声に耳を傾けなければ、採用もリテンションもままならない。

従業員の声をどのように聴くか

このように関心は高まっているものの、自身の意見が職場で重視されていると強く思っている従業員は、4人に1人しかいないという(※4)。それでは、どのようにして従業員の声を聴けばよいだろうか。

サーベイは従業員の声を広く聴取する方法のひとつだ。適切な質問を行い、その内容を分析できれば、データに基づく意思決定が可能になる。また、サーベイへの未回答も一種の声である。未回答の理由は、多忙で時間がないのか、またはサーベイや組織に対する信頼感の不足からか。こうした点にまで目を配ることができれば、より深い理解につながる。

広範なデータ収集という面が強いサーベイに対して、1on1は個人との対話に特徴がある。また、タウンホールミーティングや投書・目安箱などによって、経営陣に声を届けるための仕組みを設ける企業もある。新規事業の提案としては、ビジネスプランコンテストも選択肢となる。他にも、共通点を持つ従業員のつながりによって、集団として声を上げやすくする従業員リソースグループや、不祥事防止の観点からは、内部通報制度なども重要だ。

さらに、日本ではなじみが薄いが、労働者代表制がある。例えばドイツの株式会社は、取締役会の監督や助言を行う監査役会の設置が求められる。この監査役会は、株主代表と労働者代表によって構成される。また、イギリスで2018年に改訂されたコーポレートガバナンスコードは、取締役会に従業員の声を届けるための仕組みの導入を求めた。その結果、2020年時点でイギリスを代表する株式指数FTSE350のうち5社が労働者代表取締役を選任した(※5)。

これらにはそれぞれ特徴があるが、どれひとつとっても万能なものはない。さまざまな声が、複数の経路から聞こえてくる状況を構築・維持することが望ましいだろう。

声を聴いて、応答する

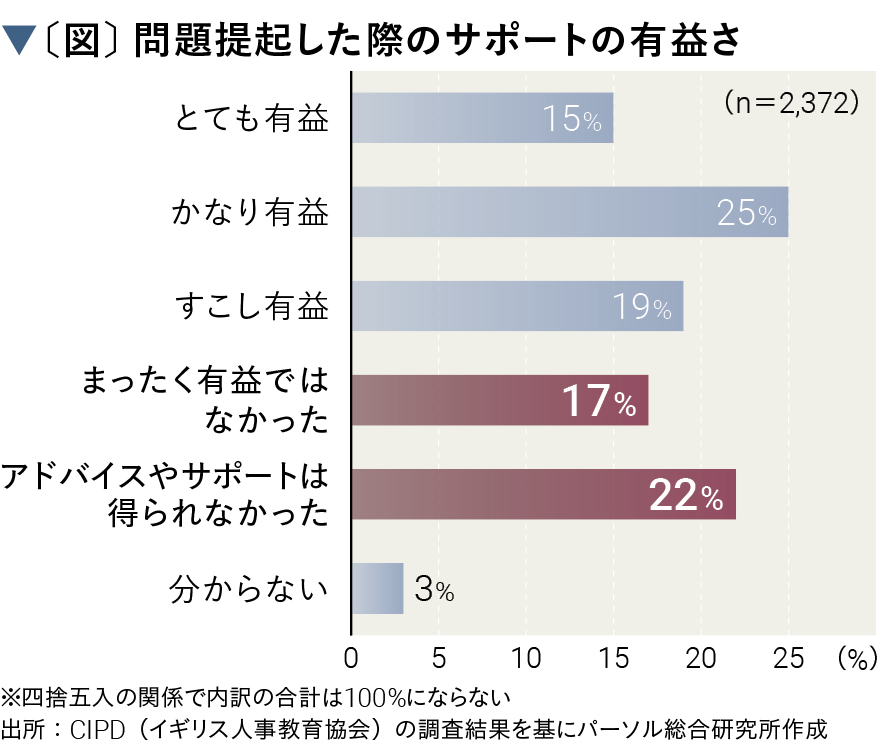

さまざまな経路を用意しても、従業員の声が上がってくるとは限らない。イギリスで行われた調査結果(※6)を見てみると、問題提起をした後の組織からのサポートについて、「まったく有益ではなかった」が17%、「アドバイスやサポートは得られなかった」が22%にのぼっている(図)。また同調査では、相談相手の不在に関する悩ましさも見られる。これらの結果からは、声を上げた従業員への応答の難しさが垣間見える。

従業員の声を生かし、行動に移せればよいが、実際には何も実施できないことも多い。こうしたとき、特に応答が難しく感じられる。この点について参考になる研究がある。上司が部下の提案を受けて何も実施できないことについて説明しなかった場合、その後、声は上がりにくくなる一方、上司が提案を支持しない理由を詳細に説明する場合、その後も声は上がりやすいというものだ(※7)。従業員の声が採用できない際にも、説明が丁寧になされれば、従業員は上司や組織からの評価や受容を感じられるからだろう。

また、応答すべき内容も変化しつつある。例えば、かつて職場や公の場で政治についての話はタブーと考えられてきたが、現代アメリカでは一般的になりつつある(※8)。政治に限らず、安易にタブーだとみなし、応答しなければ、無視されたと感じるだろう。

日本企業への示唆

エンゲージメントをはじめ、各種サーベイを実施する日本企業は多い。しかし、その結果は十分にフィードバックされているだろうか。他にも、投書・目安箱に寄せられた声に対して、誠実に回答してきただろうか。従業員の声を聴く方法に関心を向けると同時に、上司や組織がその声に応答すべきだろう。

従業員の声には可能性が秘められている。それは組織改革や新規ビジネスにつながるようなポジティブなものかもしれない。また、ネガティブな情報が共有されることで、不祥事を未然に防ぐことができるかもしれない。そのためには、応答が必要だ。「声を上げてよかった」という実感が、声を上げやすい組織文化を醸成し、それが新たな声を生む。従業員の声を起点にした一連のサイクルを通して、より良い組織へと改善できるのではないだろうか。

※

2 Morrison, E. W.( 2014). Employee voice and silence. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1(1), pp.173-197.

※

7 King, D. D., Ryan, A. M., & Van Dyne, L.( 2019). Voice resilience: Fostering future voice after non‐endorsement of suggestions. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92(3), pp.535–565.

《Voice of Employee》の注目ポイント

- 労働力不足や多様性が高まる現代において従業員の声は、企業や組織と、従業員の相互理解を進める貴重な情報源である。

- 自身の意見が職場で重視されていると強く思う従業員は、4人に1人にとどまり、声を上げた後の組織のサポート面においても課題がある。

- 従業員が声を上げやすい組織文化の醸成と、その声に応答することで、より良い組織へ。

Trust《信頼》

2024年1月、世界各国の政府関係者や企業、専門家らが集って開催された世界経済フォーラム(World Economic Forum/WEF)の年次総会(通称/ダボス会議)では、「Rebuilding Trust(信頼の再構築)」がテーマとなった。なぜ今、「Trust(信頼)」が、グローバルリーダーが議論するキーワードとなるのか。今日のグローバル社会は気候変動などの環境問題や地政学的リスクとしての領土問題、拡大する経済格差、生成AIの普及に伴う偽情報の拡散など、さまざまな大きな課題に直面している。いずれも個人や企業、国が単独で解決できる課題ではない。本来的に関係者らが協調し、結束して解決に当たるべき局面にあるが、当事者間の相互不信は容易には拭えない。社会的結束の核心ともなる信頼をいかに再構築していくかに注目が集まるのは必然ともいえる。マクロな視座に立って問題の根本に目を向け、互いに信頼できる社会の再構築が求められている。

他方で、ミクロな視座、中でも働く場や企業組織においても、信頼の再構築は注目すべきキーワードである。COVID-19のパンデミックは、テレワークやハイブリッドワークを普及させ、社内のコミュニケーションやグループ・ダイナミクス(個人と組織の相互関係)に影響を与えた。就労者の柔軟な働き方を促進した半面、テレワークをする部下を疑いマイクロマネジメントに走る上司、テレワーク実施者と出社せざるを得ない者の情報格差や不公平感から疑心暗鬼が生じているとの報告もある(※9)。また、世界的な成功例としてモデルとなってきた大手IT企業などが大量解雇に踏み切るなど、これまで築かれてきた従業員の組織への信頼は崩壊し、担当するHR部門の疲弊も極限状態となり、メンタルケアが必要となったとの報告もある(※10)。企業においては、従業員のエンゲージメントを議論する以前に、信頼の再構築が必要となってきている。

信頼とは何か

私たちは日々、ECサイトを利用している。支払いは登録済みのクレジットカードで決済し、その代金は後日銀行口座から引き落とされる。甚だ簡単なやり取りに見えるが、その裏では多くの人々の信頼に基づいた協力があり、そのシステムが健全に機能している恩恵に他ならない。信頼とは、日頃から意識するもしないも、今日の私たちの社会的な活動を支えている基盤である。

では、そもそも信頼とはどのような概念なのか。信用とは何が違うのか。信頼に関する議論は、社会学、経済学、心理学、生物学など諸領域で研究対象とされているものの、その定義は研究者によって一様ではなく、むしろ定義することの難しさに行き当たる。本稿では、職場における対人関係に焦点を絞って考えてみたい。

Mayer(1995)は、信頼とは、当人にとって重要な行動を相手がとると期待し、その相手を監視または管理する能力の有無にかかわらず、当人が知覚するリスクを引き受ける意欲を持って、相手の行動に身を委ねようとすることと定義する(※11)。山岸(1998)は、信頼とは、その行為をなすための「能力への期待」と、その行為をなそうと振る舞うであろう「意図への期待」に弁別して議論することを提唱している(※12)。Keating&Ruzicka(2014)は、信頼とは、任意の決定の一部である残留リスクと不確実性を意識的に減少させるか排除する概念的枠組みであり、信用とは異なると述べている(※13)。ここでの信用とは、単純明快かつ合理的に算定可能なものであり、リスク自体を縮減するものではないと説明される。すなわち、信用とは、行為者の過去の行為などの実績を担保して計算し得る概念だと考えられる。

これら先行研究における定義から、人を信頼するという行為には、何らかの「協力する機会」があり、その「相手に期待する」こと、その際の「リスクを受け入れる」覚悟が求められるといった共通点が確認できる。

「安心社会から信頼社会へ」

山岸(1999)は、著書『安心社会から信頼社会へ』の中で、これまでの日本社会は信頼をあまり必要としない社会であったと述べた(※14)。欧米社会に比べ日本は、外部に対して閉ざされた関係内で互いに協力することで生じる安定性が、その中で暮らす人々に安心を提供し、わざわざ相手が信頼できるかどうかを考慮する必要が小さかったからだと説明する。山岸は、安心とは、「相手の自己利益(に関する情報)に基づく期待」と説明し、信頼と区別している。

今日の日本は、安定した社会関係や人間関係が希薄化し、生活の中で安心していられる場面は減少している。企業で職を得たとしても、終身雇用が保証され、退職後の生活が十分な年金で保障されているとはいえない。山岸は、1990年代においてすでに日本は「安心社会の崩壊」に直面しており、「信頼社会」への転換を提起していた(※15)。

しかし、安心社会に浸ってきた日本は、信頼とは何かをあまり突き詰めることなくその言葉を日常的に使い、今日に至っているのではないだろうか。先にテレワーク下において、上司が部下を信頼できずにマイクロマネジメントしてしまう例に触れたが、職場に皆が出社していたときには部下を信頼できていたといえるだろうか。上司である私が見ている前で、仕事をさぼるようなことはしないだろうという、部下の「自己利益に基づく期待」として「安心」していたということではないだろうか。これまで慣れ親しんできた環境が突然に変化したら、誰しも戸惑い不安になるため、安心を求めたくなるのも理解できる。しかし、従業員を過度に監視・管理すれば、「失敗は避けたい」「余計なことはしない」との保身的な行動を強化しかねない。組織(上司ら)がひと時の安心感を得るための労力とその代償については、はたしてそれが見合うのかどうかも勘案する必要がある。

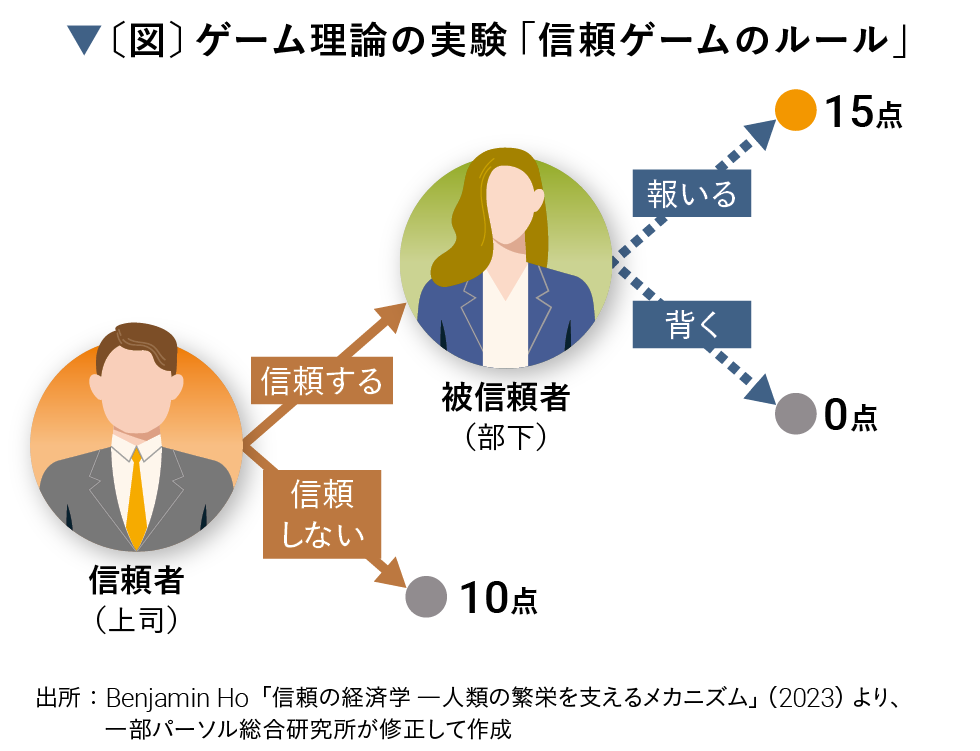

では、信頼をどのように再構築していけばよいのか。ここでは、経済学の領域における信頼理論を紹介したい。Benjamin(2022)は、信頼についてゲーム理論の実験(信頼ゲーム)を用いて説明している(※16)。信頼ゲームとは、2名のプレーヤーが協力すれば両者が得をし、片方が裏切ればその者だけが得をして、もう片方が損をすることになるゲームだ。ここでは、信頼者を上司、被信頼者を部下として、考えてみよう(図)。

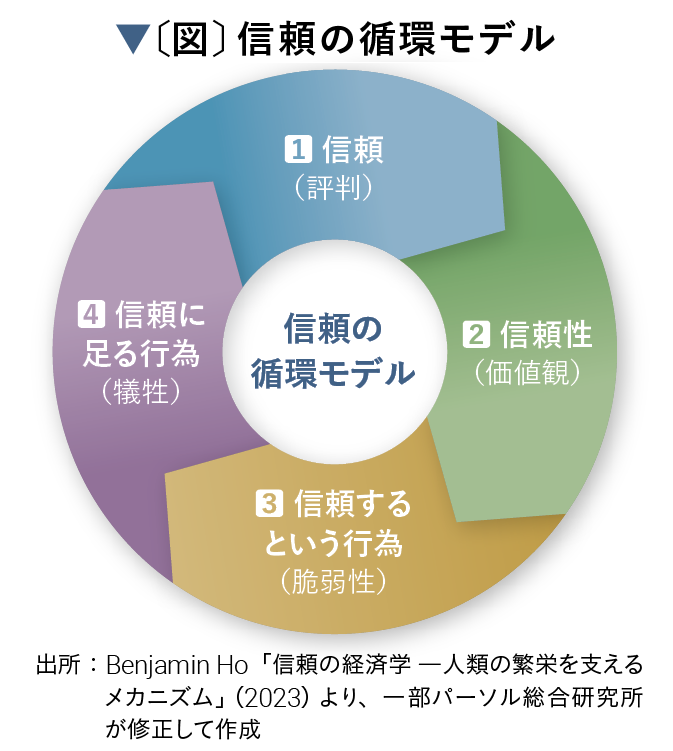

この信頼ゲームにおける人の行動を構造化すると、4つの要素(信頼、信頼性、信頼するという行為、信頼に足る行為)と、その主要な概念(評判、価値観、脆弱性、犠牲)に沿って説明がなされている(図)。

1 信頼(評判)

人間とは、基本的に善である、見ていないところでさぼるなど、人間観(信念)はそれぞれ異なる。部下がどういう人間であるかを上司がどう捉えるか(信念)は、部下の過去の行動による評判に影響される。部下は、自分の価値と上司から信頼を受けるに値するかを承知しているが、上司は部下の過去の行動と自分の信念に基づいた推論に頼ることとなる。

2 信頼性(価値観)

部下の信頼性は、部下の能力および価値観や選好に基づく。選好は価値観(利他性・誠実さなど)を反映して決まり、現在のタスクや人間関係なども加味される。信頼できると思わせる部下は、上司に有益な結果をもたらし、今後も交流したいと思わせる特性を持つ。

3 信頼するという行為(脆弱性)

信頼するという行為には、協力機会とその後にリスクをとる必要性が伴う。上司は、部下の評判や価値観を踏まえた上で、協力により得られるかもしれない利得のために負うリスクも視野に入れ、部下を信頼するかどうかの選択を迫られる。

4 信頼に足る行為(犠牲)

上司から寄せられた信頼に対して部下がとる行為には、何らかのコストや犠牲を伴うことが多い。部下は犠牲を払ってでも行動することで、上司から向けられる信頼に報い、自らの評判を高め、今後の信頼を高めることとなる。

信頼の4つの要素が循環し、信頼に足る行為によって得られた評判が、両者間での次回のゲームにおける信頼の基盤となるというモデルである。本来、この循環構造は上司・部下双方でらせんのように組み上がるもののため、モデルによって物事を単純化することの是非もあろう。それでもなおこのモデルは、さしあたり信頼崩壊がどの段階で生じているのか、どこに介入することで再構築を目指すことができるのかを考える手掛かりになるのではないだろうか。

日本企業への示唆

近年、日本では人を「資本」として捉え直し、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる人的資本経営が注目されている。しかし、価値の源泉たる人に期待し人への投資が促されるも、現時点ではその淡い期待(リターン)への言及と統合報告書などでの情報開示の在り方の議論にとどまることが少なくない。投資にはリスクが伴うが、人への投資リスクに言及する事例は乏しい。

人は、組織の期待に応えて成果を出すこともあれば、図らずも挑戦が失敗に終わることもある。従業員らに期待し挑戦を促すのであれば、組織として失敗を許容する姿勢は不可欠であろう。ゆえに、人的資本経営とは、本稿テーマである「信頼」を基盤としたマネジメントであり、人的資本への投資リスクに対し、マネジメントの姿勢(リスク許容度)をいかに提示するかも重要な論点となって然るべきではないだろうか。人的資本経営を日本における持続可能な新たな経営モデルとするためにも、信頼という概念の本質を再考する契機としたい。

※

9 Gartner, February 21, 2022 https://www.gartner.com/en/articles/micromanaging-your-remote-workers-own-it-then-fix-it

※

10 APA’s 2022 Work and Well-being Survey results https://www.apa.org/pubs/reports/work-well-being/2022-mental-health-support

※

11 An Integrative Model of Organizational Trust. Roger C. Mayer,James H. Davis, F. David Schoorman The Academy of Management Review, Vol. 20, No. 3(Jul., 1995),pp.712. https://www.jstor.org/stable/258792

※

12 山岸俊男(1998)『信頼の構造―こころと社会の進化ゲーム』 東京大学出版会(pp.34-37)

※

13 Keating, V. C., & Ruzicka, J.( 2014). Trusting Relationships in International Politics: No Need to Hedge. Review of International Studies, 40(4), pp.753-770. https://findresearcher.sdu.dk/ws/files/119946460/Trusting_relationships_in_international_politics_open_access_version.pdf

※

14 山岸俊男(1999)『安心社会から信頼社会へ―日本型システムの行方』 中央公論新社

※

15 山岸俊男(1999)『安心社会から信頼社会へ―日本型システムの行方』 中央公論新社(pp.7-23)

※

16 Benjamin Ho (2022) Why Trust Matters: An Economist’s Guide to the Ties That Bind Us, Columbia University Press 庭田よう子 訳, 佐々木宏夫 解説(2023)『信頼の経済学―人類の繁栄を支えるメカニズム』 慶應義塾大学出版会(pp.18-31)

《Trust》の注目ポイント

- 環境問題や経済格差など、さまざまな問題が生じている今、社会結束の核となる「信頼」の必要性が注目されている。

- 信頼するという行為には、相手への期待とリスクを受け入れる覚悟が求められる。

- 人に期待し投資する人的資本経営は、投資へのリスクを許容する姿勢が不可欠であり、まさに信頼を基盤としたマネジメントである。

機関誌HITO vol.22「海外のHRトレンド」コンテンツ

《Special Feature 1》海外のHRトレンド~調査から選定した3つの注目テーマ~

HR TREND 1 BANI《Brittle(もろい)、Anxious(不安)、Non-Linear(非線形)、Incomprehensible(不可解)》

- 用語解説

- インタビュー

未来研究所(IFTF) 特別研究員 Jamais Cascio 氏

HR TREND 2 Voice of Employee《従業員の声》

- 用語解説

- インタビュー

Gallup ディレクター Heather Barrett 氏

HR TREND 3 Trust《信頼》

- 用語解説

- インタビュー

カイロ・アメリカン大学 ビジネススクール 経済学部 助教 Ismaeel Tharwat 氏

《Special Feature 2》テクノロジーとHRの未来

ニューヨーク大学 プロフェッショナル学部(SPS) 臨床教授/人的資本管理学部 学部長 Anna Tavis 氏

ハーバード・ビジネス・スクール 経営学部 准教授 Prithwiraj Choudhury 氏

Digital Wellness Institute チーフ・エバンジェリスト Amy Blankson 氏

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます