日々の仕事の忙しさを理由に、休憩することを諦めている人は少なくない。その一方で、休憩時間を確保できていても十分に機能していない職場がある。パーソル総合研究所が実施した「はたらく人の休憩に関する定量調査」によれば、休憩をしていても、休めていると感じる正規雇用社員が全体の半数を下回ることが明らかになった。つまり、休憩時間に「休めているようで、休めていない」問題が、職場に潜在している。

では、なぜ休憩の制度があるにもかかわらず、休める時間として機能しないのか。問題の本質は制度ではなく、休むことが許されない職場の雰囲気や、非効率な休憩の習慣にあるのかもしれない。

このような問題から、本コラムではこうした「形式だけの休憩」の背後にある課題を明らかにし、「意味のある」休憩の在り方を検討したい。

本コラムにおける休憩の定義

仕事の休憩は、労働者が権利として労働から離れることを保証された時間を指す。

・企業の就業規則等によってその実態は異なる。

・権利として保証された休憩時間は、多くは勤務が6時間超なら45分以上、8時間超なら1時間以上。

・昼休憩を指すことが多いが、小休憩、そのほか飲食休憩、その他の活動も含まれる。

目次

「休憩で休めている」人が5割未満という現実

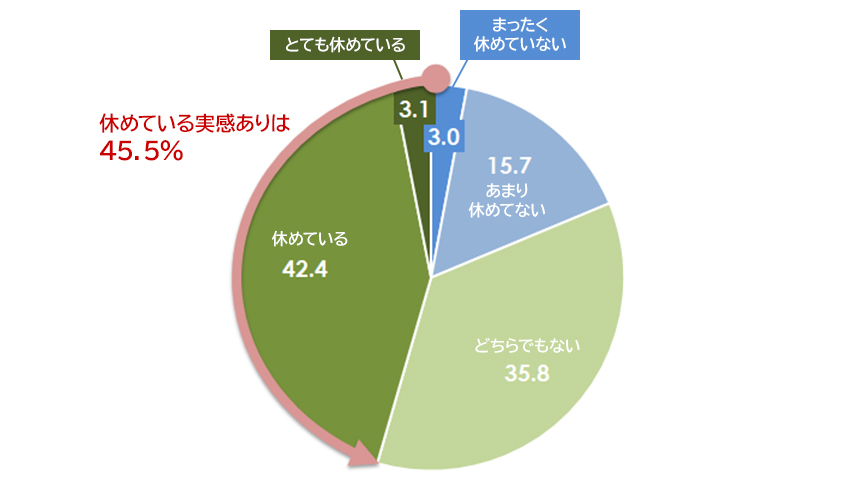

繰り返しになるが、どれだけの人が休憩で休めているのかを改めて見ていこう。パーソル総合研究所の「はたらく人の休憩に関する定量調査」によれば、「休憩で休めている人」の合計は45.5%と、5割にも満たないことが分かった(図表1)。これは、多くの正規雇用社員が「休憩を取っていても休めていない」実態を示している。

制度としての休憩は存在していても、その効果や実効性が職場によって大きく左右されている現実がある。つまり、「休憩を取る」ことと「休める」ことは、必ずしも一致していないことを意味している。

休憩しても、休めている実感がなければパフォーマンスに影響

では、こうした「休めていない状態」が仕事にどれほどの影響を与えているのだろうか。

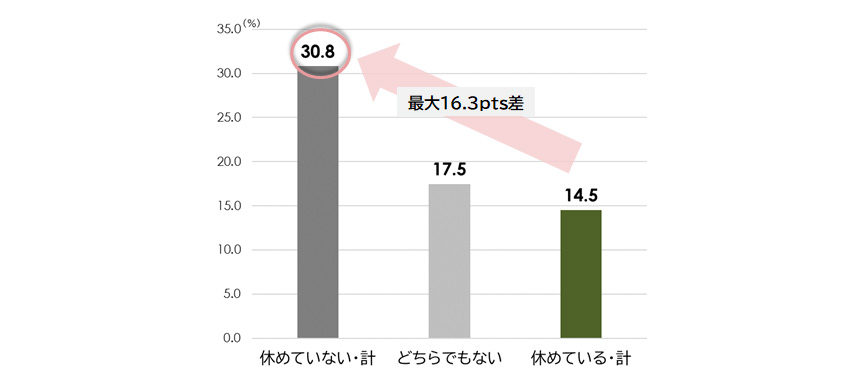

図表2は、休憩で休めているかどうかと、労働生産性(以下、仕事のパフォーマンス)の自己評価との関係を示したものである。調査によれば、休憩で「休めていない」人では、仕事のパフォーマンスが低下していると答えた割合が30.8%に上った。一方で、「休めている」と実感している人では14.5%と半分以下にとどまっていた。

もちろん、しっかり休憩を取っていても「何となくだるい」「疲れが残る」といった不調を感じる人は一定数いるだろう。しかし、休めているという実感のないまま働いている人では、そうした不調のリスクが約2倍高いことが分かった。

つまり、「休憩があるかどうか」ではなく、「その休憩で本当に回復できたか」が、仕事の効率に大きな影響を与えている。

休憩を削った結果、1時間以上のロスが発生

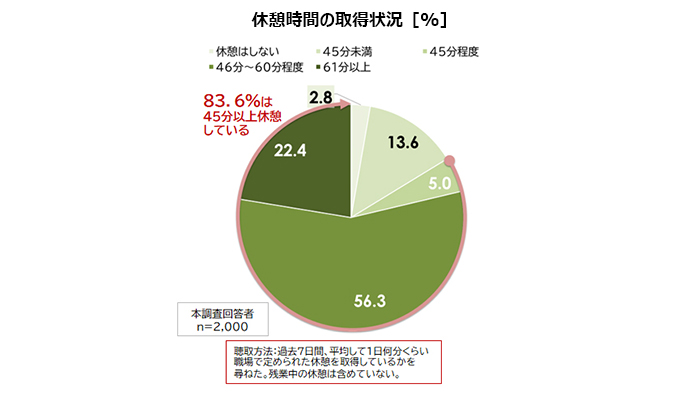

この傾向は、休憩時間と仕事のパフォーマンスの関係でも同様に確認されている。休憩しない人では仕事のパフォーマンスが30%低下、それに対して1時間以上の休憩をする人は15%の低下であった。

これを1日8時間の勤務に置き換えると、仕事のパフォーマンスが30%低下している状態は、約2時間30分の「働けていない時間(損失時間)」に相当する。一方で、仕事のパフォーマンスの低下が15%程度にとどまっている人では、損失時間は約1時間10分に抑えられている。

あくまで単純なシミュレーションだが、「休憩を取る余裕がない」といった理由で休憩時間を削った結果、むしろ1時間以上のロスを生んでしまっている。

「休まないほうが効率的だ」と思っている人ほど、実は最も効率が下がっているという皮肉な構図が浮かび上がる。しかし、休憩を取れない背景には、「仕事が詰め込まれている」だけでなく、「休んではいけない」という職場の雰囲気や、「休憩を取りにくい」といった文化的・習慣的な要因が潜んでいることにも目を向ける必要があるだろう。

そして仮に休憩時間が確保されていたとしても、その使い方次第で効果には大きな差が生まれる。つまり、損失を防ぎ、仕事のパフォーマンスを保つには、「どのように休むか」という休憩の中身にも目を向ける必要がある。次に、効果的な休憩の取り方について、調査から見えてきたヒントを紹介したい。

どう休むかで仕事のパフォーマンスは変えられる

仕事のパフォーマンスを損なわずに仕事を進めるためには、どのように休むのが効果的なのだろうか。

調査では、休憩中の過ごし方をもとに6タイプに分類し、仕事のパフォーマンスへの影響を比較している(図表3)。その中でも注意したいのは「不本意タイプ」であった。このタイプは、強制的に休憩させられるなどの特徴があり、休憩後の仕事のパフォーマンス低下の割合が高い。これを裏付けるように、業務後の疲労感も顕著であった。

一方で、比較的パフォーマンスが高かったのは、「交流タイプ」「エンタメ没頭タイプ」「ひとり時間タイプ」の3つである。たとえば、「ひとり時間タイプ」は、1人で飲食して過ごすなどの特徴があり、自分のペースで意識的に業務環境から距離を置くことで、休めている実感を得ていた。

これに似ているようで異なるのが「エンタメ没頭タイプ」。こちらは、音楽や動画など、自分にとって心地よい活動に集中することで、仕事との切り替えと気分転換がうまくできている過ごし方である。

また、「交流タイプ」では、同僚と会話を交わす、誰かとランチを取るといった人との社会的つながりが、その後のパフォーマンス発揮にも影響を与えていた。特に、周囲の目が気になって休みにくい職場では、「みんなで休む」ことが休憩を促す効果もあるだろう。

つまり、休めている実感を得るためには「自分のペースで」「心地よく過ごせる」「他者と交流する」ことがポイントであり、逆に「仕方なく」「仕事の延長」で休憩していると、その後のパフォーマンスにはつながらない。

休憩の取得を後押しする組織の視点

これまで紹介した効果的な休み方が分かっていても、それを職場で実践できるとは限らない。多忙な現場では「休むことに罪悪感がある」「気を遣って休めない」といった声もあり、制度や空間整備による後押しが不可欠である。そこで、企業が実際に取り組んでいる休憩の仕組みを紹介したい。

業務を一斉に中断する「リズム設計」の仕組み

毎日15時から15分間、社員全員が一斉に業務を中断し、体操やコーヒーブレイクなどのリフレッシュを行う企業がある。これは、単なる就業規則上の「休憩時間」とは異なり、組織全体で働くリズムを整える設計であり、集中と緩和を意識的に切り替える仕掛けとして機能している※1。こうした取り組みは、職場の仲間と雑談を交わすことで信頼関係を育む、スウェーデンのFIKA文化にも通じる。

※1

アクロクエストテクノロジー「働きがいのある職場の仕組み」 https://www.acroquest.co.jp/company/satisfaction/

FIKAとは、職場の仲間とコーヒーを片手に雑談を交わすスウェーデンの習慣であり、単なる休憩ではなく、信頼関係や創造性を育む文化として根づいている。このような文化は、休憩を「個人の裁量」ではなく「組織文化」として根づかせる一歩といえるだろう。

空間設計で休み方を自然に選ばせる

自社調査に基づき「一人で静かに休みたい」というニーズを受け、個室ブースやカフェスペースを組み合わせた多様な休憩空間を整備している企業もある※2。こうした空間デザインの工夫により、「交流型」「エンタメ没頭型」「ひとり時間型」といった休憩タイプも過ごしやすくなることが考えられる。

※2

オカムラ「ワークブース特設ページ」 https://www.okamura.co.jp/office/lp/workbooth/

業務導線と一体化したリフレッシュ空間

建設会社が手がけた本社の社員食堂は、執務フロアに隣接したリフレッシュ兼カフェテリア空間であり、社員が自然に立ち寄れるよう視認性やアクセス動線にまで配慮されている。雑談・休息・軽食といった機能を統合し、休憩を日常業務の一部として位置づける仕掛けとなっている※3。

※3

大成建設「ROCKai(ロッカイ)紹介ページ」 https://www.taisei.co.jp/about_us/wn/2025/250326_10405.html

こうした制度や空間の工夫は、企業が従業員に休憩を「与える」だけでなく、従業員が休憩を「取りやすく・意味のあるものにする」ための環境づくりに他ならない。休憩を従業員任せにせず、組織として支えることこそが、これからの職場に求められる視点である。

まとめ

本コラムでは、休憩制度が存在していても「休めていない」実態に着目し、その背景にある組織的な課題と、改善に向けたヒントを検討した。本来、休憩とは心身のリズムを整え、仕事に向き合う力を回復させるためのものだ。しかし、そこに「意味」が伴っていなければ、制度はあっても機能しない。

従業員に休憩を「与える」だけではなく、休憩することに「意味を持たせる」運用と文化の醸成こそが、これからの職場づくりに求められる視点ではないだろうか。「休憩しているつもりでも休めていない」状況を変えるには、制度の整備に加え、現場での運用ルールの明確化とマネジメントの関与が不可欠である。

「何を与えるか」ではなく、「どう使われるか」まで設計する視点こそが、これからの職場の休憩に求められている。

本コラムが、働く人がより健やかに力を発揮できる職場づくりの一助となれば幸いである。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます