調査概要

| 調査名 | はたらく人の休憩に関する定量調査 |

|---|---|

| 調査内容 | ・正規雇用就業者の休憩実態とその課題を明らかにする。 ・休憩が及ぼす心身や業務への影響を明らかにする。 ・休憩で休むための過ごし方の示唆を得る。 |

| 調査対象 | ■Web調査 ■日記調査 |

| 調査方法 | 調査会社モニターを用いたインターネット定量調査(Web調査+日記調査) |

| 調査期間 | Web調査 2024年6月27日-6月29日 日記調査 2024年7月8日-7月12日 |

| 実施主体 | 株式会社パーソル総合研究所 |

※図版の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合がある。

調査報告書(全文)

調査報告書目次

Index

休憩の定義

法律で定められた、労働から離れることができる時間を指す。

仕事の休憩は、労働者が権利として労働から離れることを保証された時間である。

一般的には「昼休憩」を指すことが多いが、企業の就業規則などによってその実態は異なる。

多くは、勤務が6時間超で45分、8時間超で1時間の休憩である。そのほか、小休憩、飲食休憩、その他の活動が含まれる。

調査結果(サマリ)

休憩の実態

45分以上休憩している人は約8割

休憩時間の現状を尋ねると、職場で定められた休憩時間のうち45分以上休憩している人は83.6%。内訳は「46分~60分程度(56.3%)」が最も多く、次いで「61分以上(22.4%)」であった。

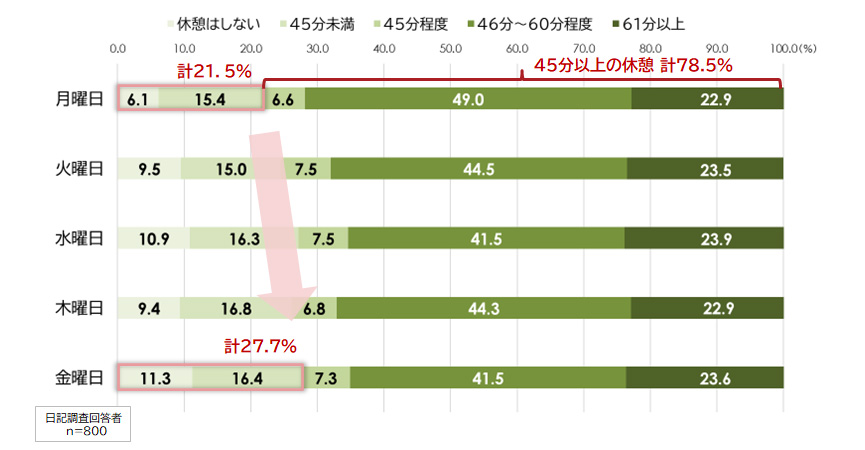

金曜日は休憩時間が短くなる傾向

平日5日間のうち、45分以上の休憩を取得できている割合が最も高いのは月曜日で78.5%。金曜日に進むにつれて45分未満の短い休憩の割合が増加傾向。

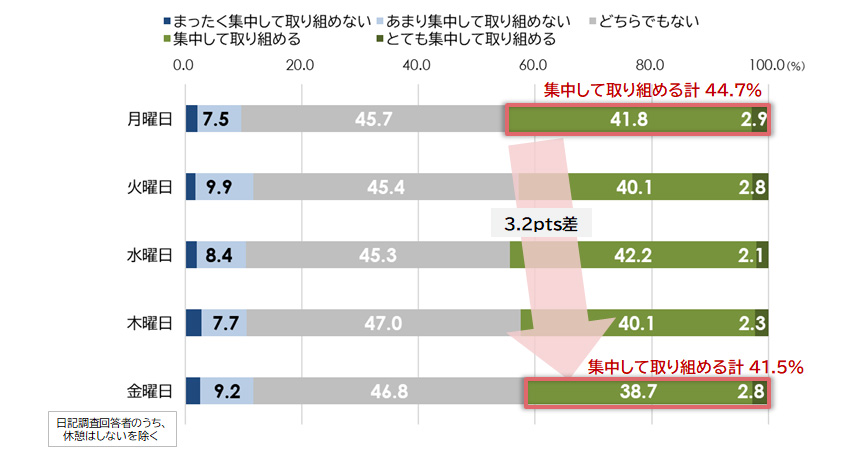

月曜日は業務へ集中して取り組めている

休憩後に業務へ集中して取り組めている割合が最も高いのは「月曜日(44.7%)」であり、金曜日には3.2pts低下していた。

約6割がひとりで休憩

誰と休憩しているかについて、同僚・上司・社外の人・家族など、「誰かと休憩している」は37.3%であった。一方で、ひとりで休憩している人は62.7%であった。

約半数は、自分のデスクでひとり休憩

どこで休憩しているかについて、「ひとりで休憩している」場合は、「自分のデスク(53.2%)」や「喫煙エリア(12.6%)」といった閉じた空間が主に選ばれている。それに対し、「誰かと休憩している」場合は、「休憩室(44.6%)」や「社外のカフェ(17.2%)」といったオープンな空間や外出先での休憩が選ばれる傾向がある。

休憩の効果と課題

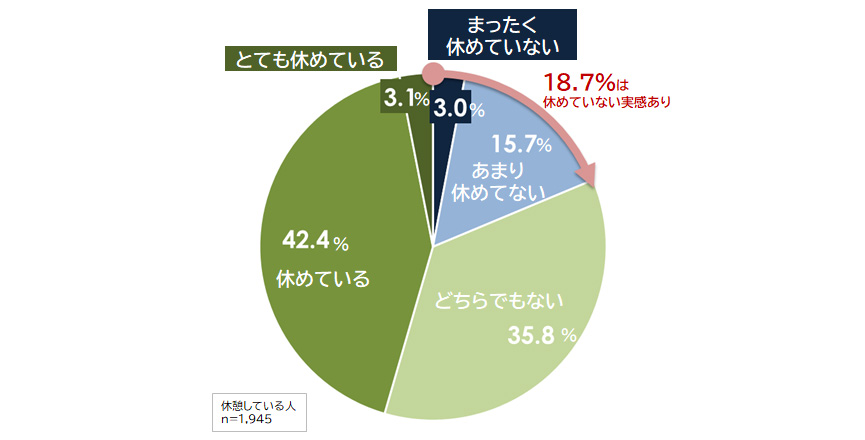

「休めていない」と感じる人は約2割

休憩で休めていると感じているかを尋ねたところ、「休めている」は45.5%で半数以下。「休めていない」と感じている人は18.7%であった。

休憩時間が短くなるほど「休めていない」と実感

休憩時間別に休憩で「休めている/休めていない」実感の割合を調べたところ、休憩時間が短くなるほど、「休めていない」実感が高い傾向であった。

「休めている」実感のある人の特徴

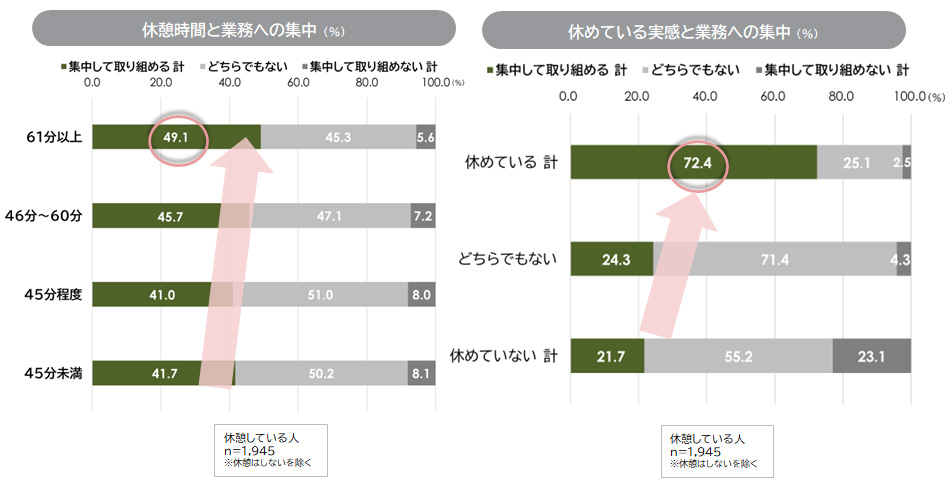

休憩時間が長い人や、休憩で「休めている」実感のある人は、「休憩後の業務に対して集中して取り組める」割合が高かった。

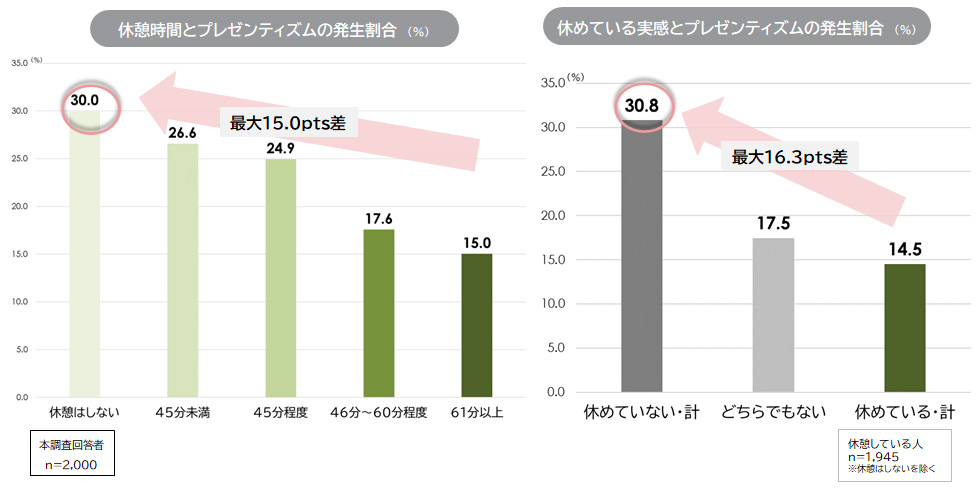

休憩時間を確保できている/「休めている」実感のある人は、労働生産性にポジティブな影響

休憩と「プレゼンティズム※(出勤しているにもかかわらず心身の健康上の問題があり、生産性が下がる状態)」の発生割合を確認した。休憩しない人ではプレゼンティズムの発生割合が最大15.0pts高かった。また、「休めていない」実感のある人は、「休めている」実感のある人と比較して、プレゼンティズムの発生割合が最大16.3pts高かった。

これにより、休憩時間が長い人や、休憩で「休めている」実感のある人は、プレゼンティズムが低くなり、労働生産性にポジティブな影響が確認された。

※「出勤しているが、十分な能力を発揮できない」ということである。主な原因は、健康上の問題、精神的なストレスやメンタルヘルスの不調、過度な労働負荷や長時間労働などが挙げられる。プレゼンティズムが発生することにより、業務遂行能力や集中力の低下をもたらし、個人の成果だけでなく、チーム全体の効率にも負の影響がある。

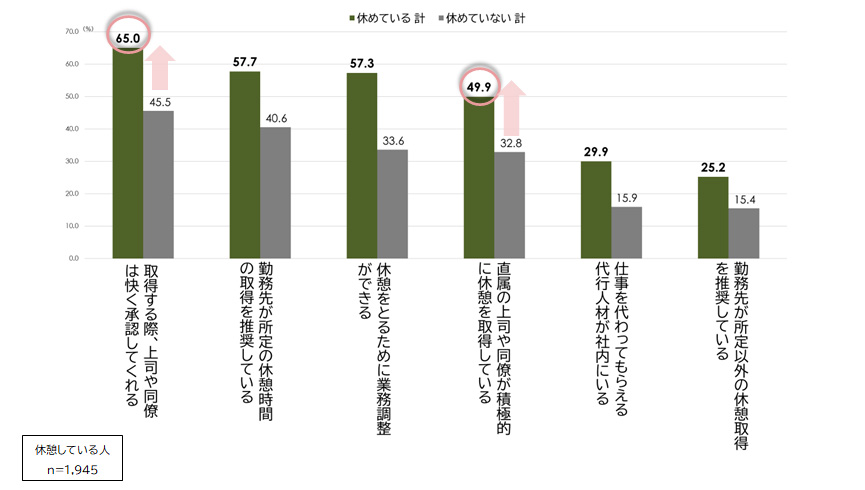

上司・同僚が快く承認してくれることによって「休めている」実感を得られる

休憩で「休めている」実感のある人は、「取得する際、上司や同僚は快く承認してくれる」といった職場内の「ピア効果※」があった。上司・同僚が休憩を積極的に取得したり、促したりすることにより、自身も休憩で「休めている」実感を得られることが確認できた。

※同じ職場環境にいる人々の行動や態度が、自身の生産性、行動、さらには仕事への取り組み方や満足度に影響を与える現象を指す。

休憩で休めていない実感の人ほど、上司・同僚が休憩にネガティブな傾向

一方で、休憩で「休めていない」実感のある人では、上司・同僚が休憩を「重要ではない」と認識している割合が11.2%と高かった。同様に、「休憩をしない」人の上司や同僚が、休憩を「重要ではない」と認識している割合も25.0%と高かった。

休憩の過ごし方のヒント

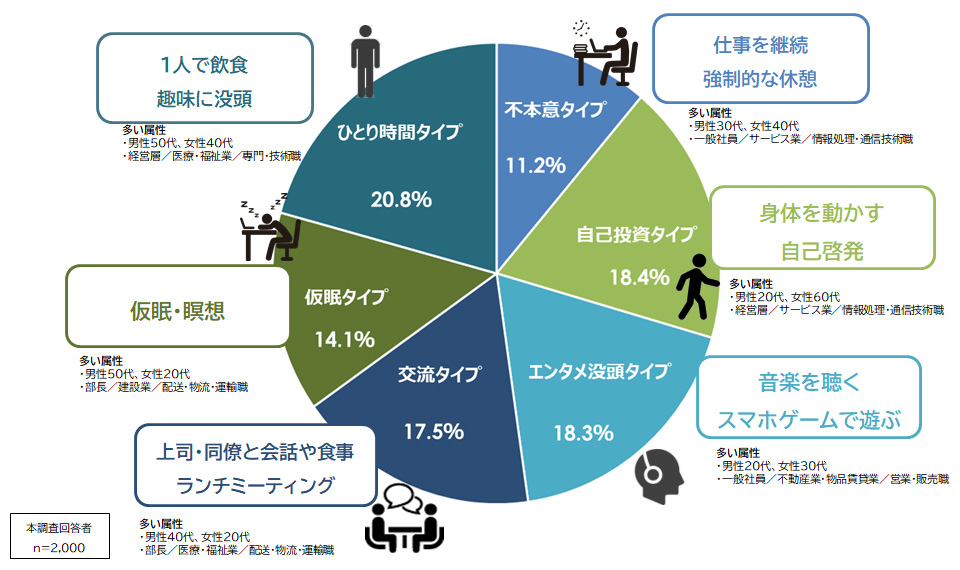

6タイプの休憩の過ごし方

休憩の過ごし方を分類した結果、以下の6つのタイプに分かれた。

1.不本意タイプ:仕事を継続する、もしくは強制的に休憩させられる

2.自己投資タイプ:身体を動かしたり、自己啓発したりする休憩

3.エンタメ没頭タイプ:音楽を聴いたり、スマホゲームで遊んだりする休憩

4.交流タイプ:上司・同僚と会話や食事、ランチミーティングを行う休憩

5.仮眠タイプ:仮眠や瞑想をする休憩

6.ひとり時間タイプ:一人で飲食や趣味に没頭する休憩

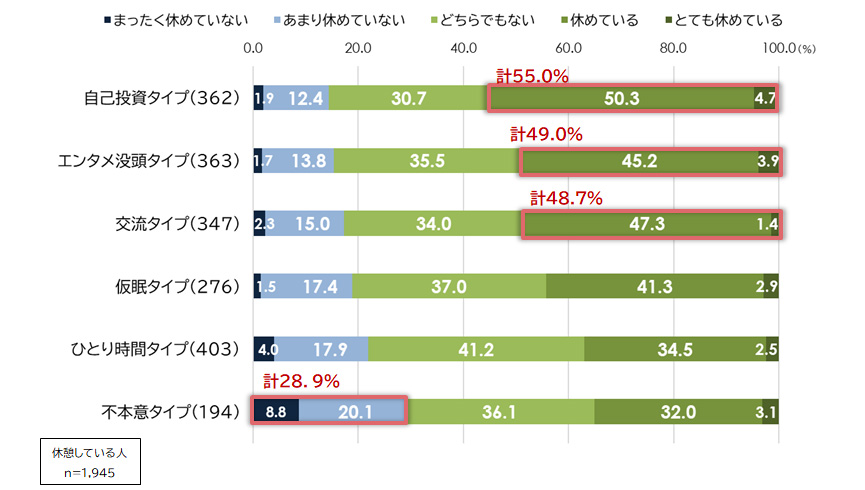

「自己投資タイプ」が最も休めている実感が高い

休憩の過ごし方別に休憩で「休めている/休めていない」実感を見ると、「休めている」割合が高かったのは、「自己投資タイプ(55.0%)」、「エンタメ没頭タイプ(49.0%)」、「交流タイプ(48.7%)」の順であった。一方で、「休めていない」実感の割合が高かったのは「不本意タイプ(28.9%)」であった。

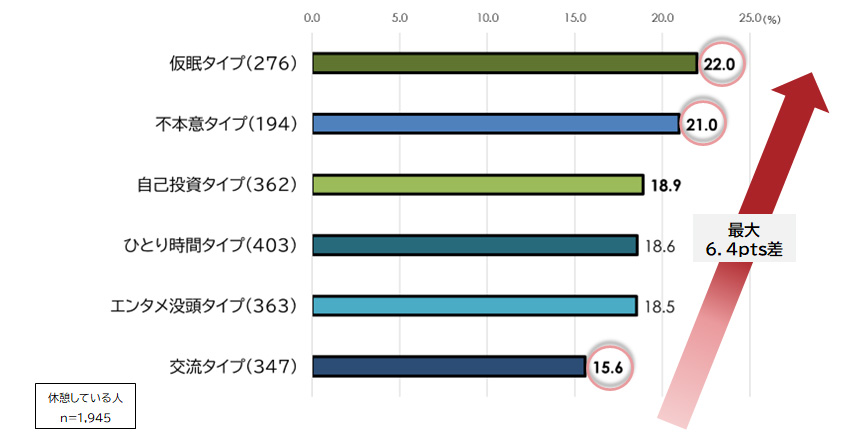

「交流タイプ」は生産性が下がる状態に最もなりづらい

休憩の過ごし方とプレゼンティズム(出勤しているにもかかわらず身の健康上の問題があり、生産性が下がる状態)の発生割合を見ると、最も高かったのは「仮眠タイプ(22.0%)」、次いで「不本意タイプ(21.0%)」であった。一方で、最もプレゼンティズムの発生が低かったのは「交流タイプ(15.6%)」であった。

分析コメント

業務効率を求められる時代だからこそ、質の高い休憩の導入を

労働環境が急速に変化する中、現場では業務効率を求められる一方で、休憩の質が業務パフォーマンスに与える影響が見過ごされがちである。本調査により、適切な休憩が従業員の心身の不調予防と業務パフォーマンスの向上に必要であることが明らかになった。この結果を基に、改善に向けた3つの提案をする。

提案1:「休めている実感」の向上のために、職場文化の見直し

休憩で「休めている」と実感できることが、業務パフォーマンスを高める要素だと捉えることが必要だ。休めている実感がある人は「取得する際、上司や同僚は快く承認してくれる(65.0%)」といった、職場内でのピア効果も確認できた。上司や同僚も、休憩を進んで取得する習慣・文化の醸成が重要である。

提案2: 休憩空間の工夫と休憩しやすい居場所整備

「交流する休憩」や「エンタメに没頭する休憩」など、自身にとって最適な休憩スタイルを選べることが必要だ。また、共用エリアや個人がリラックスできるスペースを整備することにより「交流する休憩」、「自己投資する休憩」がしやすくなるだろう。従業員が自然と休憩の質を高められる休憩の居場所を整備すべきではないか。

提案3: 週末にかけて、休憩の変化に要注意

週末に向かい、休憩時間が短くなっていくことに注意が必要だ。休憩の過ごし方が変化することも関係しているだろう。週末ほど、休憩後の集中力が回復しない傾向にあったため、意識的に休む必要がある。

物理的な環境整備だけでなく、業務効率を損なわない範囲で休憩を取り入れられる職場文化の醸成が鍵となる。休憩環境の整備と職場内でのピア効果によって、従業員の心身の不調予防と業務パフォーマンスの向上に寄与する休憩が普及していくことを期待したい。

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所「はたらく人の休憩に関する定量調査」

調査報告書全文PDF

はたらく人の休憩に関する定量調査

調査報告書目次

調査結果サマリ・提言

[実態編]どのくらいの時間・誰と・どこで休憩しているのか

[実態編]平日5日間の休憩とその影響

[課題編]休憩に関する問題

[対策編]休むための過ごし方のヒント

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

![休憩時間の取得状況[%]](/assets/individual/thinktank/assets/break_01.jpg)

![誰と休憩しているか[複数回答]](/assets/individual/thinktank/assets/break_04.jpg)

![どこで休憩しているか[複数回答]](/assets/individual/thinktank/assets/break_05.jpg)

![休憩で休めていると感じているか[休憩時間別]](/assets/individual/thinktank/assets/break_07.jpg)

![休憩は重要であるかの認識[休めている/いない実感・休憩時間別]](/assets/individual/thinktank/assets/break_11.jpg)