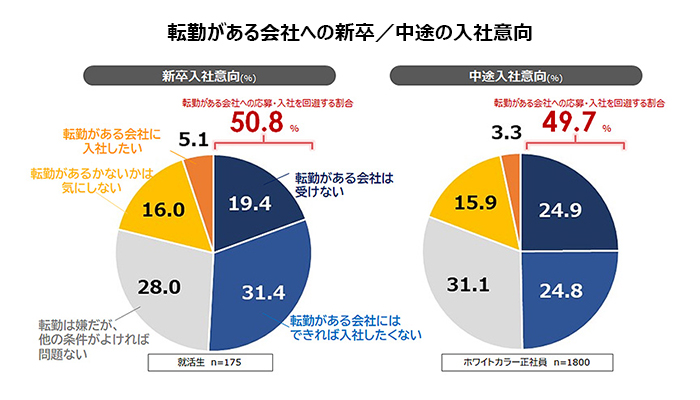

日本企業における転勤制度は、長年「メンバーシップ型雇用」の象徴とされてきた。しかし近年、転勤を望まない従業員や求職者が増え、転勤の有無が入社や離職の意思決定に大きな影響を及ぼしている[注1]。こうした状況を受け、企業は転勤制度の見直しを迫られている。

では、具体的にどのように見直すべきか。本コラムでは、パーソル総合研究所が実施した「転勤に関する定量調査」結果を基に、企業がとるべき対応策とそのポイントを考察する。

[注1]転勤の見直しが必要な背景はコラム「転勤制度の限界、ライフスタイルの変化がもたらす転勤制度見直しの必要性」、採用への影響はコラム「転勤の有無は採用に影響するのか―転勤がない企業は給与が20%高い企業よりも魅力的」、離職への影響はコラム「不本意な転勤を拒む時代。転勤制度があるだけで離職リスクが高まる」を参照。

Index

- 転勤制度の見直しの方向性

- 転勤の縮小・廃止にはテレワークの活用が有効

- 転勤有無の選択や一時的な転勤免除期間の導入で制度を維持

- 転勤の受け入れで重視する条件は「金銭的手当」

- 転勤の受け入れに求められる手当の水準

- まとめ:今後の転勤制度の在り方

転勤制度の見直しの方向性

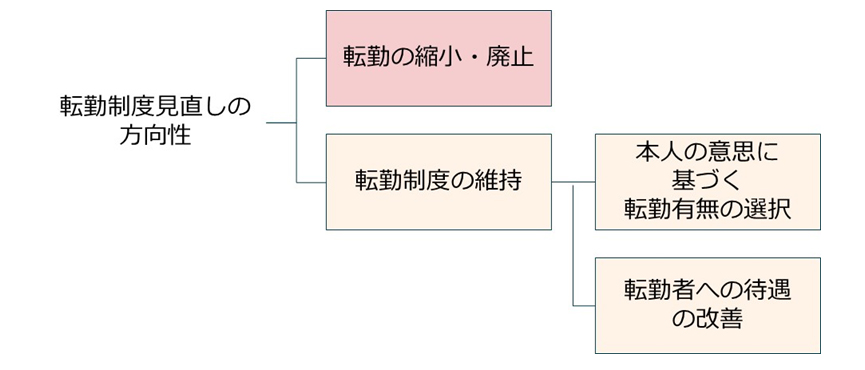

転勤制度の見直しには、大きく2つの方向性がある。ひとつは転勤自体を縮小・廃止する方法、もうひとつは転勤の仕組みを維持しつつ、従業員の納得を得る方法である(図表1)。後者には、本人の意思に基づいて転勤有無を選択する方法と、転勤者への待遇を改善する方法がある。

図表1:転勤制度見直しの方向性

出所:筆者作成

転勤の縮小・廃止にはテレワークの活用が有効

転勤制度を見直す際、まず検討すべきは、転勤の縮小や廃止である。転勤は従業員だけでなく、企業にとっても負担が大きい。引っ越し費用の補助や手当、単身赴任者の帰省交通費などのコストがかかるだけでなく、人材配置の調整にも多大な労力を要する。そのため、自社にとって本当に転勤が必要かを改めて問い直すことが重要である。

転勤の縮小・廃止を進めるには、これまで転勤が果たしてきた役割を他の手段で代替する必要がある。例えば、テレワークを活用した遠隔地勤務や、地方勤務の一般職やエリア総合職の職域拡大を行えば、物理的な異動を減らしながら地方業務の遂行が可能になる。また、不正防止にはテクノロジー活用、人材育成や職場の雰囲気改善には転居を伴わない異動での対応も考えられる。

近年、テレワークの普及により、転勤や単身赴任を廃止する企業が増えている。コロナ禍を契機にテレワークが浸透し、転勤の必要性が低減している中で、NTTグループやJTB、富士通グループ、カルビーなどの企業は、テレワークを基本とした制度を導入し、転勤や単身赴任の削減を進めている[注2,事例の情報源は末尾参照]。

このようなテレワークを活用した転勤の縮小・廃止のニーズは、特に20~30代女性や20代男性で高い。しかし、テレワークに対する個人の選好が異なることや、オンライン上での人間関係構築に課題があることに留意が必要だ。そのため、転勤の代替手段としてテレワークを活用するには、定期的なオンライン会議やチームビルディングの実施など、サポート体制の整備が不可欠である。

転勤有無の選択や一時的な転勤免除期間の導入で制度を維持

転勤制度の縮小や廃止が難しい場合、本人の意思に基づいて転勤有無を選択できる手段を提供することが、転勤が難しい社員に対応するために有効である。従来、転勤を回避するために一般職やエリア限定職が設けられていたが、これらの雇用区分では業務内容やキャリアパスに制限が生じるという課題があった。

近年では、総合職内でも転勤の有無を選択できる制度を導入する企業が増えている。例えば、AIG損害保険は2019年に「望まない転勤」を廃止し、全国転勤可能な「モバイル社員」と希望エリアで働き続ける「ノンモバイル社員」の選択肢を提供した。この取り組みにより、新卒応募者数は従来の10倍に増加したという[注3]。

ただし、転勤を選択制にする場合、処遇の差をどのように設定するかが課題となる。特に、転勤なしを選択した場合の給与が下がることに対する抵抗感が強いため、転勤者には手当の充実が求められる。また、「転勤の負担が独身者に偏るのではないか」といった懸念もあるため、公平性を考慮した制度設計が必要である。

ひとつの工夫として、転勤免除期間を一定期間に限定する方法が考えられる。例えば、カゴメでは「地域カード制度」として、一定期間勤務地を固定したり、希望勤務地への転勤を選べるオプションを設けたりし、これを3年ごとに2回利用できるようにしている[注4]。また、三菱ケミカルでは、一般社員の転勤を本人同意のなしには行わない一方で、管理職には「勤務地継続」制度を導入し、最長6年間の転勤回避権を与えている[注5]。こうしたオプションを提供することで、転勤が難しい期間のみ転勤を回避する方法も一案だろう。

転勤の受け入れで重視する条件は「金銭的手当」

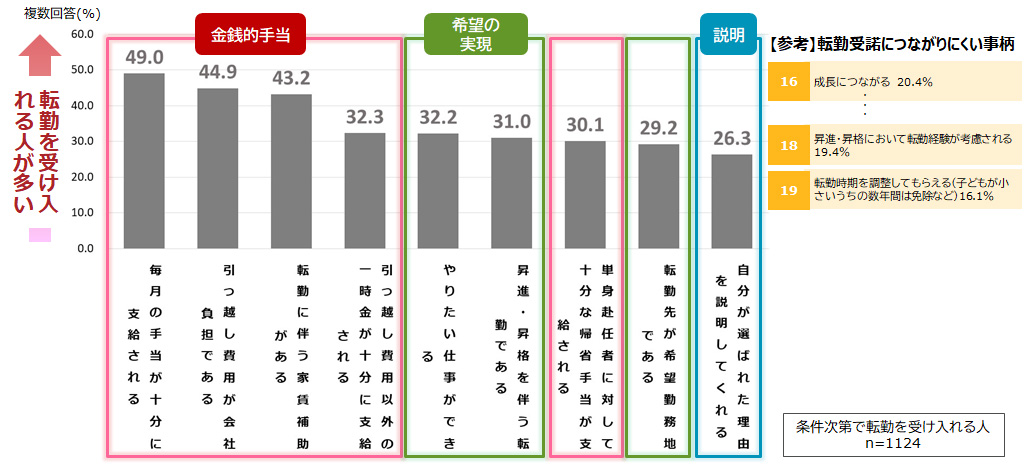

さらに、転勤制度を維持するには、転勤者への対応改善も欠かせない。パーソル総合研究所の調査によると、転勤がある企業の総合職でも、無条件で転勤を受け入れる人は2割未満にとどまる。しかし、6割の人は条件次第で転勤を受け入れると回答しており、適切なインセンティブを整備すれば、転勤の受諾率を高めることができる。

転勤を受け入れるために最も重視される条件は、毎月の手当や引っ越し用の会社負担などの「金銭的手当」である(図表2)。次に、転勤先でやりたい仕事ができることや昇進・昇格を伴う転勤であること、希望勤務地であることなど、本人のキャリア意思を反映した「希望の実現」が求められる。また、「なぜ自分が選ばれたのか」という説明も重要であり、特に若年層は納得感を得られる「説明」を重視する傾向が強い。

これらの点から、転勤によって成長できることや将来的な昇進・昇格への影響よりも、金銭的な手当や自身の希望の実現といった目の前の確実なメリットが重視される傾向が見て取れる。従来の転勤制度は、将来的な昇進を前提とした「心理的契約」[注6]の一環とされてきたが、現代の従業員が求めるのは、目の前の昇進・昇格や金銭的手当といった、確実なメリットである。

[注6] 「心理的契約」とは、明文化された契約ではなく、従業員と組織との間で暗黙の了解や相互期待によって形成される見えざる約束を指す。以下を参考。

服部泰宏.

(2011). 日本企業の心理的契約. 白桃書房.

図表2:転勤の受諾条件 ※上位9項目

出所:パーソル総合研究所(2024)「転勤に関する定量調査」

転勤の受け入れに求められる手当の水準

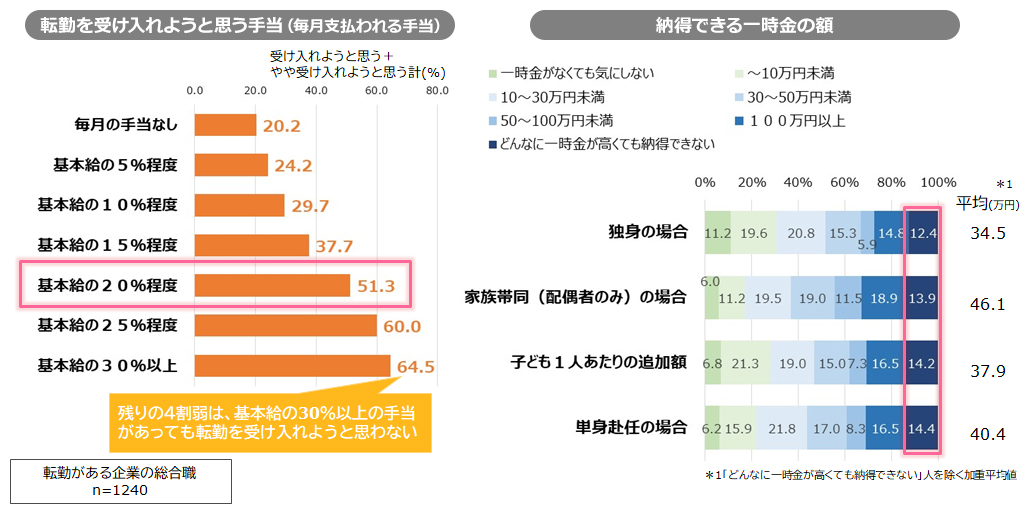

では、どの程度の手当があれば転勤を受け入れるのだろうか。転勤を受け入れようと思う手当額を調査したところ、基本給の20%程度の手当が毎月支給されると、転勤を受け入れる人は約半数に達する。しかし、基本給の30%以上の手当があっても転勤を受け入れない人が4割弱存在する(図表3)。また、引っ越し費用を除く一時金の平均も、独身者で34.5万円、配偶者帯同者で46.1万円、子ども1人当たり37.9万円と、かなり高額な水準が求められる。

図表3:転勤を受け入れようと思う手当(毎月の手当・一時金)

出所:パーソル総合研究所(2024)「転勤に関する定量調査」

実際、2024年頃からは大手金融機関を中心に手当の新設や増額を進める企業が相次いでおり、最近ではサントリーや大成建設など他業界にもその動きが広がっている[注7]。従業員が納得できる手当を支給できるのであれば、金銭的手当の拡充は、転勤を受け入れやすくするための有効な手段となるだろう。

ただし、従業員の納得のゆく手当額が高額であるため、金銭的報酬だけでなく、非金銭的報酬も検討することが重要である。前述のように、転勤が従業員のキャリアにプラスとなる要素、例えば本人のキャリア意思を反映した希望の実現などを提示することも、転勤を受け入れやすくするために併せて検討する必要がある。

まとめ:今後の転勤制度の在り方

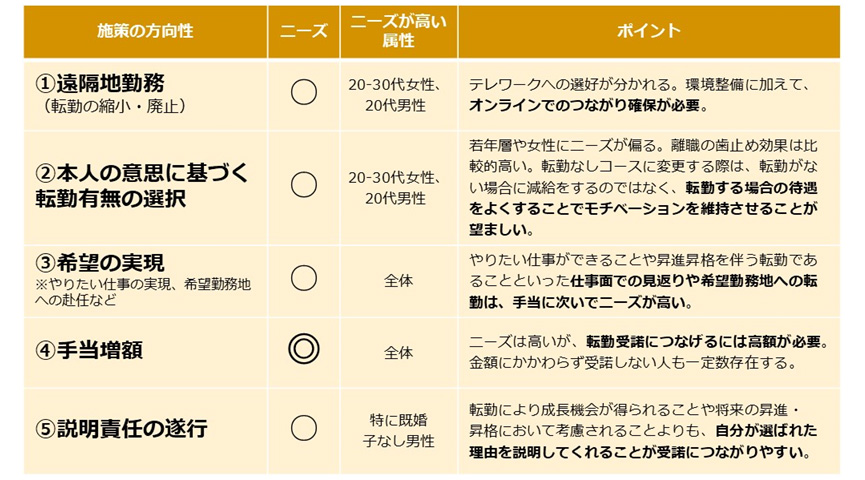

以上を踏まえると、転勤制度を見直すにあたっては、主に以下の5つの方向性が考えられる。これらの留意点を踏まえ、複数の施策を組み合わせたり、職種や役職に応じて適用範囲を限定したりすることで、自社に適した柔軟な運用が可能となるだろう。

1.遠隔地勤務(転勤の縮小・廃止):テレワークを活用し、物理的な異動を減らす。

2.本人の意思に基づく転勤有無の選択:一定期間、転勤を免除する仕組みを設ける。

3.希望の実現:やりたい仕事や希望勤務地への転勤などを考慮する。

4.手当増額:一時金や毎月の手当を拡充し、転勤の負担を軽減する。

5.説明責任の遂行:転勤の理由を明確にし、本人が納得できる形で説明する。

図表4:転勤制度見直しのポイント

出所:パーソル総合研究所(2024)「転勤に関する定量調査」より筆者作成

転勤制度を見直す際は、縮小や廃止も選択肢の一つとなる。しかし、制度を維持する場合は、特に次の2つのポイントが重要である。

第一に、転勤の有無を従業員の状況に応じて柔軟に選べるようにし、同意のない転勤をなくすことだ。企業主導の転勤から本人主導の転勤へと移行することで、従業員が自らのキャリアを主体的に築いていける環境を整える必要がある。これは、企業が進めるキャリア自律の方針とも一致し、従来の「総合職正社員」としての働き方やキャリア形成の在り方を見直すきっかけにもなる。

第二に、転勤者に対し、十分な金銭的・非金銭的な報酬を提供することだ。転勤のメリットを具体的に示し、従業員が納得できる仕組みを整えることが求められる。特に転勤手当のニーズは高いが、従業員が満足する額は高額になりやすいため、金銭的報酬だけでなく、キャリアの面でも転勤のメリットを提示することが重要である。例えば、希望する業務への配属や、昇進・昇格と転勤を組み合わせるなど、従業員のキャリアプランに寄り添った非金銭的な報酬も検討すべきである。

ライフスタイルや企業と従業員の関係性が変化する中で、従来の転勤制度は時代に合わなくなりつつある。企業は、テクノロジーの進化や経営環境の変化、従業員のニーズを踏まえ、より柔軟な制度へとシフトしていくことが求められる。転勤制度を維持するのであれば、転勤のメリットを明確にし、従業員が納得できる仕組みを整えることが大切だ。これからの転勤制度は、企業の都合だけではなく、従業員のキャリアや働き方の選択を尊重する方向へ進むべきである。

【参考事例】※URLは2025/3/28アクセス

[注2]

NTTグループ事例:日本電信電話株式会社リリース(2022年6月24日)https://group.ntt/jp/newsrelease/2022/06/24/220624a.html

JTB事例:株式会社JTBリリース(2020年10月28日)https://www.jtbcorp.jp/jp/newsroom/2020/10/jtb-105.html

富士通グループ事例:富士通株式会社リリース(2020年7月6日)https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/07/6.html

カルビー事例:カルビー株式会社リリース(2020年6月25日)https://www.calbee.co.jp/newsrelease/200625b.php

[注3]AIG損害保険事例:毎日新聞(2022年9月19日)https://mainichi.jp/articles/20220917/k00/00m/040/192000c

[注4]カゴメ事例:有沢正人・石山恒貴.

(2022). カゴメの人事改革. 中央経済グループパブリッシング.を参照

[注5]三菱ケミカル事例:三菱ケミカルホールディングスグループリリース(2021年1月13日)https://www.mcgc.com/news_mcc/2021/__icsFiles/afieldfile/2021/01/13/mcc.pdf

[注7]サントリーホールディングス・大成建設事例:日経電子版(2024年12月13日)https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC184IY0Y4A011C2000000/

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます