教員の職業生活に関する定量調査

公開日:

- 引用について

- 本報告書の内容は、著作権法が認める引用の範囲内であれば、出所を明記の上で、ご自由に引用・転載いただいて構いません。

(記載例)パーソル総合研究所 「調査名称」

調査概要

- 調査名

パーソル総合研究所「教員の職業生活に関する定量調査」

- 調査内容

教員の幸せに関する実態を明らかにする。

教員という仕事の魅力と課題について明らかにする。- 調査対象

■共通条件:全国男女20~60代

【教員群】※①~⑥条件:常勤教員および非常勤教員(講師・兼務者等)

① 小学校教員:1000s

② 中学校教員:1000s

③ 高等学校教員:1000s

④ 幼稚園教員(保育教諭含む):300s

⑤ 保育園(保育士):300s

⑥ 特別支援学校教員:200s- 調査時期

2023年10月6日 – 10日

- 調査方法

調査会社モニターを用いたインターネット定量調査

- 実施主体

株式会社パーソル総合研究所

- 監修・調査協力

監修:東京大学公共政策大学院 鈴木寛 教授

調査協力:玉川大学教育学部(講師 山田徹志氏)、新渡戸文化小学校(校長補佐 遠藤崇之氏)

- ※報告書内の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合がある

教員は幸せなのか?

教員という仕事のやりがい

教員という仕事への熱意とストレス

教員という仕事の課題

- 部活動

- 苦情対応

- 収入

- 学び

調査結果(サマリ)

教員のはたらく幸せ実感

教員のはたらく幸せ/不幸せ実感は日本の就業者と同水準

はたらくことを通じてどの程度、幸せ/不幸せを感じているか(はたらく幸せ/不幸せ実感)を見たところ、教員のはたらく幸せ実感は、日本の就業者全体(4.3pt)*と同水準で、全国の正社員(4.19pt)*よりやや高い。はたらく不幸せ実感は、就業者全体(3.4pt)*と同水準で、正社員(3.52pt)*より低い。

*参照値:パーソル総合研究所・慶応義塾大学前野隆司研究室「はたらく人の幸せに関する調査」

教員は「オーバーワーク」傾向

「はたらく幸せ実感/不幸せ実感」については、その要因となる「はたらく幸せ7因子/はたらく不幸せ7因子」によって説明することができる。

教員のはたらく幸せ因子「自己成長(新たな学び)」「チームワーク(ともに歩む)」「他者貢献(誰かのため)」のスコアは、正社員*より高い。一方、「リフレッシュ(ほっと一息)」「役割認識(自分ゴト)」「自己裁量(マイペース)」のスコアは、正社員*より低い。

*参照値:パーソル総合研究所・慶応義塾大学前野隆司研究室「はたらく人の幸せに関する調査」

教員のはたらく不幸せ因子「不快空間(環境イヤイヤ)」「協働不全(職場バラバラ)」「疎外感(ひとりぼっち)」「評価不満(報われない)」のスコアは、正社員*より低く、良好な傾向。一方、「オーバーワーク(ヘトヘト)」のスコアは、正社員*より高い。

*参照値:パーソル総合研究所・慶応義塾大学前野隆司研究室「はたらく人の幸せに関する調査」

教頭・副校長は「自己成長」によって幸せを感じる

職位別に教員のはたらく幸せ/不幸せ実感と、はたらく幸せ/不幸せ因子との関係を見た。

教頭・副校長、主幹教諭は、はたらく幸せ因子「自己成長(新たな学び)」が、はたらく幸せ実感と相関が強く、校長・理事長、保育士は、はたらく不幸せ因子「評価不満(報われない)」が、はたらく不幸せ実感と相関が強い傾向が確認された。

教員という仕事のやりがい

教員は仕事に誇りを感じているが、他者へ推奨はしない

ほとんどの学校種別で「教員であることに誇りを感じる」教員は約6割。一方、「教員という職業を友人・知人、家族に勧めたいと思う(推奨意向)」教員は約2割にとどまる。

「指導が子ども達にうまく伝わった時」にやりがいを感じる

教員の「やりがい」の傾向を見た。小・中・高等学校は共通して「子ども達の人間力が上がった時」が最も高い。

また、高等学校教員は、かつての教え子の存在が、やりがいにつながっている傾向が見られる。幼稚園では「子どもとのつながりを感じた時」が高い一方、保育園では「私の指導が、子ども達にうまく伝わった時」「子ども達から学び、自身の成長を感じた時」が高く、やりがいの感じ方が異なる。

教員の仕事負担の状況

最も負担に感じる業務は「クレーム対応」

小・中・高等学校の教員は、「保護者や地域住民からのクレーム対応」に最も負担を感じ、次いで「国や教育委員会・自治体等からの調査・統計への回答」に対して負担を感じている傾向。

教頭・副校長は仕事範囲が無限定で業務時間が長い

教員の仕事特徴を職位別に見た。教頭・副校長について、「仕事の明確さ」が最も低く、「仕事範囲の無限定さ」が最も高い。

教員の1カ月当たりの業務時間を簡易推計した。教頭・副校長の業務時間が月間302.9時間で最も長く、特に、平日の勤務時間が長い傾向。

20代の教諭はバーンアウト傾向

「ワーク・エンゲイジメント」*と「心理的ストレス反応」の傾向で、教員を4タイプに分け、教諭のみで年代別に見た。20代の教諭では「ワーク・エンゲイジメント教員(仕事にやりがいを感じており、ストレスをあまり感じていない教員)」(29.8%)が他年代より少なく、「バーンアウト教員(仕事にやりがいを感じておらず、ストレスを強く感じている教員)」(31.4%)が他年代より多く見られる。

* ワーク・エンゲイジメント:仕事から活力を得て、熱意をもって没頭できている状態

※「ワーク・エンゲイジメント教員」:仕事にやりがいを感じており、ストレスをあまり感じていない教員

「ワーカホリック教員」:仕事にやりがいを感じているが、ストレスを強く感じている教員

「バーンアウト教員」:仕事にやりがいを感じておらず、ストレスを強く感じている教員

「不活性教員」:仕事へのやりがいも、ストレスもあまり感じていない教員

教員の仕事の課題

①部活動の課題

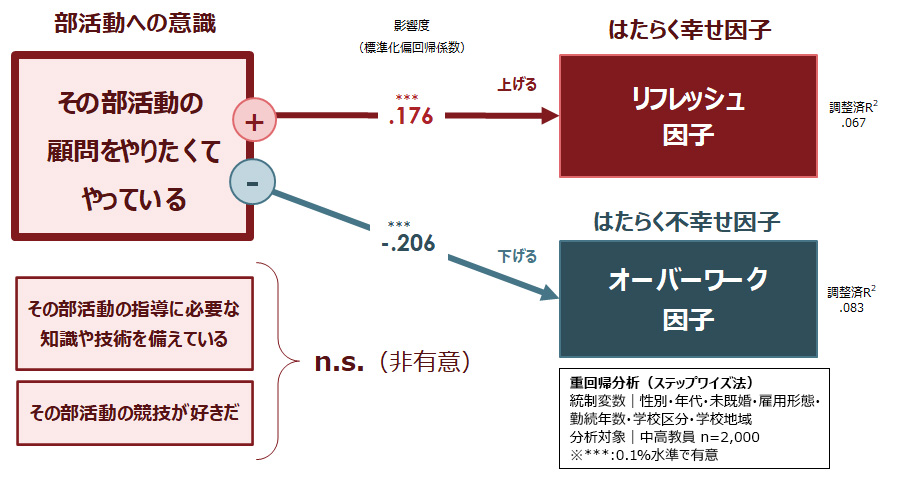

部活動の顧問について、「その部活動の顧問をやりたくてやっている」割合は、高校主顧問47.1%、中学主顧問40.4%で、中学教員よりも高校教員の方が高い。また、副顧問よりも主顧問の方が高い傾向。

その部活動の顧問をやりたくてやっている教員は、部活動によって「リフレッシュ因子」が高まり、「オーバーワーク因子」が低下する傾向が見られた。

②苦情対応の課題

小・中学校において「保護者や地域住民からのクレームが多い」「1つのクレーム対応にかなりの時間を割かれる」との回答割合が高い。また、「クレーム対応によって心身が疲弊することがよくある」割合も高い傾向。

苦情に対して組織的対応を行っている割合は、どの学校種別も50%台。

教諭に絞り、年代と、苦情の組織/個人対応別で見ると、特に20代の「バーンアウト教員」の割合において、組織で苦情対応した学校のほうが個人で苦情対応する学校よりも11.2pt少ない傾向。

③収入の課題

現在の収入について、「安定していると思う」割合は小・中・高等学校では60%を超える。一方で、「収入に満足している」割合は15%~20%弱にとどまる。

④学びの課題

小・中学校では55.6%、高校で60.3%の教員が業務時間外にも何らかの学びを行っている。 就業者全体の56.1%が「特に何も行っていない」実態*と比較して、教員の学びの実施率は高い。

* 参照値:パーソル総合研究所「学び合う組織に関する定量調査」より、就業者の業務外の学習時間について、56.1%が「特に何も行っていない」と回答。

業務外での教員の学び行動は、自身の「自己成長(因子)」を高める。また、業務外の学びを行動化している教員は、行っていない教員と比べて、「リフレッシュ(因子)」が高い傾向。

分析コメント

教員のWell-beingを高める4つの視点

教員の働き方に関しては、長時間労働や賃金の妥当性、部活動や年間行事などの過剰な負担により心身の疲労が増大している問題など、教育関係者のみならず広く関心を集めている。教員のWell-being(より良い状態)を軽視することは、子ども達の学習環境にも影響を及ぼすため社会も無関心ではいられない。そこで本調査では、現時点でのリアルな教育現場の実態をデータに基づいて明らかにした。今後、教員として働く多くの人々が笑顔でイキイキと働ける状態を実現し、その先にいる子ども達にとってより良い教育環境を築くべく、教育現場を支える多くの関係者が教員のWell-beingについて議論を深めるため、4つの視点を提供する。

教員の職業的魅力を高めるには、過重労働・処遇の改善と共に「成長実感」が鍵

教員の60%超は職業に「誇りを持っている」と回答しているが、教員という職業を近しい人に推奨したいと回答した割合は20%弱にとどまり、小・中学校の教員の約60%が「そう思わない」と回答している。

教職本来の魅力を高め、若手にも憧れられる職業とするためには、単に「はたらく不幸せ実感」と相関の高い「過重労働」や「評価・処遇への不満」を解消するだけでなく、はたらく幸せ実感と関連する「自己成長」や「他者貢献」などを実感できる機会の担保が鍵となる。また、業務外に自身の学びをアップデートできている教員は、自己成長因子が高く、職業生活Well-beingが高い傾向が確認された。継続的な学びの実践は、子どもたちへの質の高い教育の提供につながるばかりか、教員自身の職業生活を豊かにするためにも重要な要素だといえる。

教員の働き方改革は、仕事の動機づけ要因の見極めが重要

部活動について、中学校の教員の約40%が負担だと回答する一方で、好んでその役割を引き受けている教員もまた約40%(高校では約50%)確認された。好んで顧問をしている教員は、部活動の時間が職務全般での多忙感を軽減し、リフレッシュを高める可能性が示唆された。部活動業務のアウトソースについての判断が難しいことを定量的に示す結果となった。

教員の働き方改革においては、単なる業務時間の低減や業務内容の削減にだけ焦点を当てるのではなく、教員としてのやりがいを感じられる業務の担保を視野に入れた慎重な議論と見極めが重要となる。

若年層教員のバーンアウト(燃え尽き)は、組織的に解決すべき課題である

若年層教員は、主業務となる授業やその準備においてもベテラン教員と比較して心理的な負担感が高く、保護者や地域住民からの苦情対応やPTA対応などについての負担感も高い。

職務経験の浅い20代の教員は、広範な業務を担う過程で、相談や支援を求めたくとも組織的な支援体制や風土のない職場では声をあげにくいことが予想される。また、教員間のお互いの業務への無関心、適切な評価・処遇のなさといった報われなさを感じた場合、張りつめていた状態からバーンアウトに追い込まれるリスクは高まる。若年層教員の成長を促すためにも、組織的な支援や育成体制の整備・充実が必要と考える。

教頭・副校長らが時に仕事を離れ、学び続けられる施策が必要

教頭・副校長らの業務は、職務範囲が不明瞭で非定型なものが多く、他の教員に比べて月間の業務時間が最も長かった。特に、外部の苦情に組織的に対応している学校では、教頭・副校長の多忙感が顕著であった。教頭・副校長らは学内外の架け橋として学校経営において重要な役割を担っているが、期待と負担が集中すると組織的リスクともなり得る。この点において、業務支援要員の設置などは対策として有効と考える。

教頭・副校長らの「はたらく幸せ」には、「自身の成長を実感すること」の影響が大きいことが示唆された。教頭・副校長らにとっても学びの機会の確保は重要である。この点においては、日々の学校業務から心理的に距離を取り、リフレッシュしながら自身の学びを更新できる公的な支援制度の導入などが挙げられる。これらは、次代の校長職(施設長)の育成観点からも有効であり、教頭・副校長のWell-beingの向上にも寄与すると考える。

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所「教員の職業生活に関する定量調査」

教員は幸せなのか?

教員という仕事のやりがい

教員という仕事への熱意とストレス

教員という仕事の課題

- 部活動

- 苦情対応

- 収入

- 学び

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

![教員のはたらく幸せ実感・不幸せ実感[学校種別、平均値/pt]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_01.jpg)

![教員のはたらく幸せ7因子[学校種別、平均値/pt]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_02.jpg)

![教員のはたらく不幸せ7因子[学校種別、平均値/pt]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_03.jpg)

![教員のはたらく幸せ/不幸せ実感と、はたらく幸せ/不幸せ因子との関係[職位別]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_04.jpg)

![教員としての誇りと推奨意向[学校種別]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_05.jpg)

![教員がやりがいを感じるとき[学校種別]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_06.jpg)

![負担に感じる業務[学校種別、上位11項目、%]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_07.jpg)

![教員の仕事の特徴[職位別、平均値/pt]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_08.jpg)

![教員の1カ月当たりの業務時間[簡易推計]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_09.jpg)

![教員タイプの実態[対象:教諭のみ、年代別]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_10.jpg)

![部活動への意識[あてはまる計/%]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_11.jpg)

![苦情の実態・意識[学校種別、あてはまる計/%]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_13.jpg)

![苦情への組織的対応[学校種別]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_14.jpg)

![苦情への対応と教員タイプの実態[教諭ベース、年代別]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_15.jpg)

![教員の収入への意識[学校種別]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_16.jpg)

![教員の業務時間外の学び行動[学校種別]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_17.jpg)

![教員の学び行動が自己成長因子とリフレッシュ因子に与える影響[学び行動別、平均値/pt]](/assets/individual/thinktank/assets/teacher-well-being_18.jpg)