近年注目を集める新たな働き方のひとつに「スキマバイト」が挙げられる。一般的にスキマバイトとは、数時間もしくは1日単位の単発で働き、直接雇用で収入を得る仕事の事を指し、狭義の「スポットワーク」とも呼ばれる。労働力不足が深刻化していく中で、急速に利用者が増えているとの情報も確認されるが、今後スキマバイトはどの程度広がっていくのだろうか。また、労働力不足対策としてどの程度有効なのか。本コラムでは、パーソル総合研究所「スキマバイト/スポットワークに関する定量調査」 のデータを基に、今後の労働市場におけるスキマバイトのポテンシャルについて考えてみたい。

Index

- スキマバイトの現在地 ~スキマバイト人口は452万人~

- 2035年の労働力不足の3割を補うポテンシャル

- 労働力の無駄遣いを減らすスキマバイト

- まとめ : スキマバイトは、労働供給の「主役」ではなく「つなぎ役」

スキマバイトの現在地 ~スキマバイト人口は452万人~

ポテンシャルを議論していく前に、まずはスキマバイトの現在地について抑えておこう。スキマバイトを行う就業者は、どの程度増えており、現状どの程度のボリュームなのか。この問いに対しては、スポットワーク協会調べのスキマバイト登録者数のデータがしばしば用いられる。

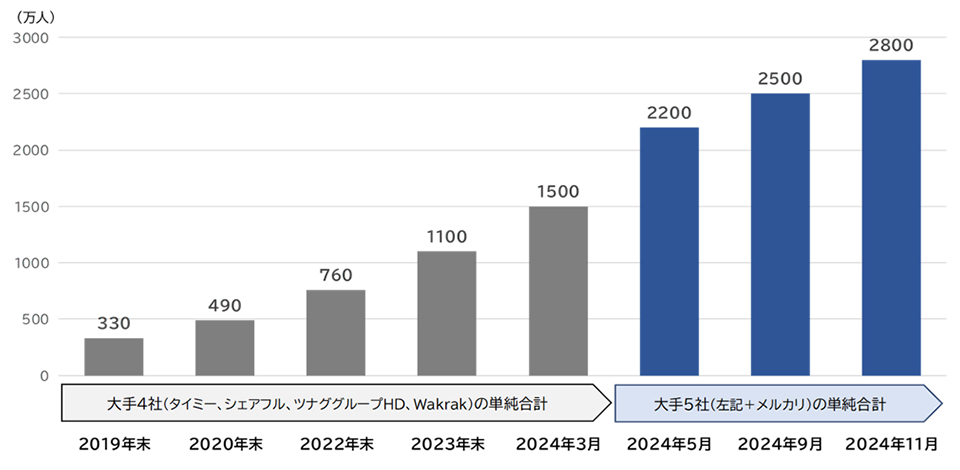

図表1を見ると、2024年11月時点の登録者数は2,800万人であり、直近の半年間で登録者が急増していることが分かる。

図表1:スキマバイトサービス登録者数の推移

出所:スポットワーク協会調べの情報を基に筆者作成

2,800万人と聞くと非常に大きな数字に感じるかもしれないが、データを読み解くうえで注意すべき点がある。それは、上記データがスキマバイトサービスの《登録者》の数であり、《単純合計》の数である点だ。

スキマバイトサービス登録者の中でも、実際にサービスを利用している層と、そうでない層がいるわけだが、そのようなアクティブ層のボリュームは不明瞭である。また、単純合計であるということは、例えば1人が複数サービスに登録している場合、それは「2人」「3人」とカウントされることを意味する。そのため、上記データから市場全体におけるスキマバイト人口の絶対数は分からない。

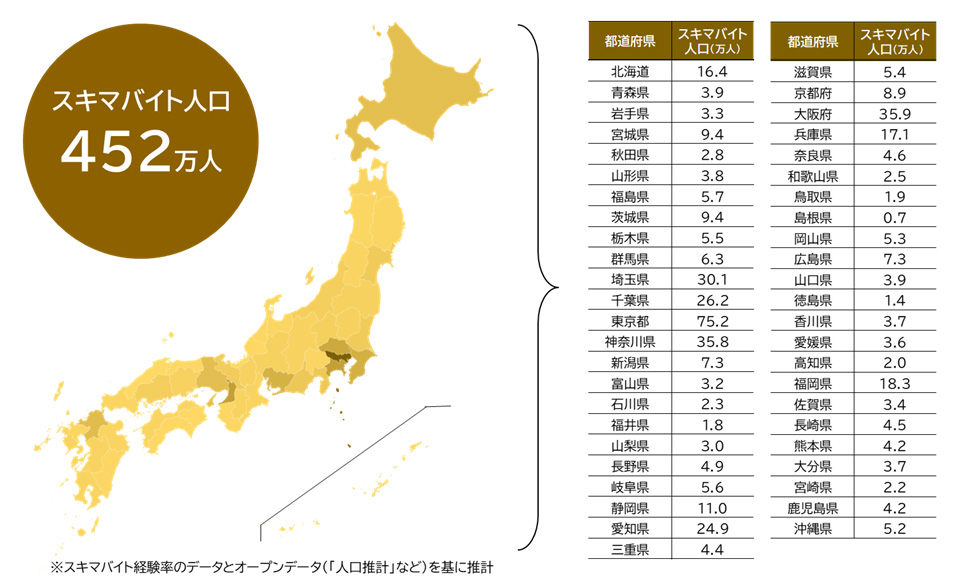

このような状況を踏まえ、パーソル総合研究所ではスキマバイト人口の推計を試みた。独自調査に基づく直近1年以内のスキマバイト経験率データ(都道府県別×性年代別データ)と、各都道府県人口のオープンデータを組み合わせて推計したところ、日本全国でのスキマバイト人口は計452万人という結果が得られた(図表2)。

これは、2024年の労働力人口*1の6.5%に当たる。この数値を多いと見るか、少ないと見るかは判断が分かれるところだが、少なくとも前述した単純合計の登録者数(2,800万人)よりは多くない。昨今のスキマバイト市場が成長を遂げているトレンドは間違いないだろうが、その市場規模は冷静に捉える必要がある。

*1 総務省「労働力調査」によると、2024年の労働力人口は6,957万人。

図表2:スキマバイト人口の簡易推計

出所:パーソル総合研究所「スキマバイト/スポットワークに関する定量調査」

2035年の労働力不足の3割を補うポテンシャル

スキマバイトの現在地を抑えた上で、次はスキマバイトのポテンシャルについて考えていこう。スキマバイト市場は今後どの程度伸びていくだろうか。

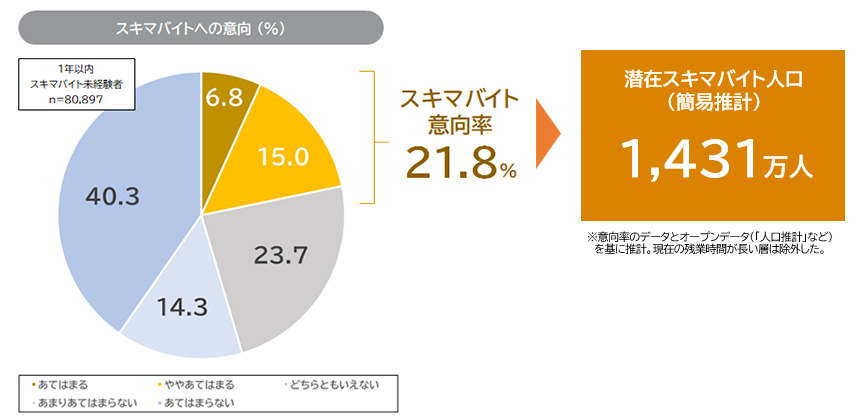

図表3の円グラフは、1年以内のスキマバイト未経験者に対して聴取したスキマバイト意向の結果だ*2。およそ5人に1人が「スキマバイトを行いたい」と回答している傾向が読み取れる。この都道府県別×性年代別の意向率データと、各都道府県人口のオープンデータを基に潜在的なスキマバイト人口を簡易推計したところ、1,431万人という結果となった。今後、希望者全員がスキマバイトを行える環境が整備されたとしたら、現就業者数の2割に達するポテンシャルを有している。

*2 「私はスキマバイトをやってみたい」という文言に対して、「あてはまる」~「あてはまらない」の5件法で聴取した。

図表3:スキマバイト意向率と潜在スキマバイト人口の簡易推計

出所:パーソル総合研究所「スキマバイト/スポットワークに関する定量調査」

上記は人数ベースで見たポテンシャルであるが、労働投入量(人数×労働時間)ベースではどうだろうか。私たちの調査では、1人当たりのスキマバイトを行う月間頻度が平均2.93回、1日当たりのスキマバイトの労働時間が平均4.38時間というデータが得られている。スキマバイトの潜在層全員が、平均的な頻度・時間でスキマバイトを行った場合、その総数は、概算で1日当たり約592万時間分の労働力であることが分かった。これは、2035年に見込まれる労働力不足(1日当たり1775万時間不足)*3の33%を埋めるインパクトである。新たな働き方ゆえにさまざまな課題(労働者保護の課題など)が散見されるスキマバイトではあるが、労働力不足対策としてのポテンシャルは大きいことが分かる。

*3 出所:パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計2035」

労働力の無駄遣いを減らすスキマバイト

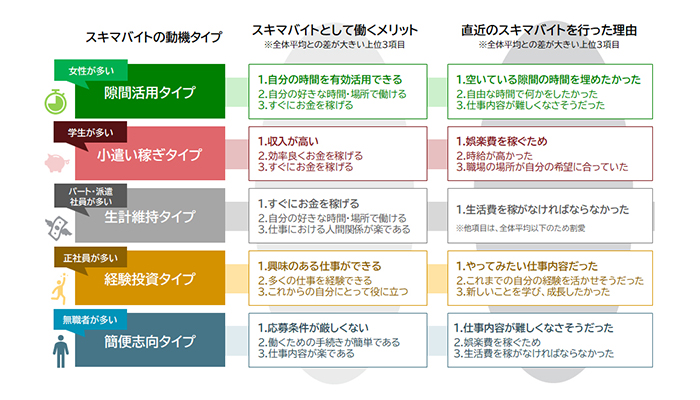

スキマバイトのポテンシャルは、単なる量的な労働力確保にとどまらない。筆者は、特定産業・職種における「調整役」として、スキマバイトは有効に機能すると考えている。

例えば、飲食・ホテルで行う接客サービスなどのケースで考えてみよう。こうしたサービスを提供する仕事の特徴として、「不可分性」というものがしばしば指摘される。これは、サービスの生産と消費が同時に行われることを意味し、接客を行う従業員と接客を受ける顧客が同じ場所に存在している状況を指す。接客サービスなどは、耐久消費財のように在庫として一定期間保有できるようなものではないため、想定したほど忙しくならなかった場合、従業員側には手持ち無沙汰な時間(無稼働時間)が発生しやすくなる。

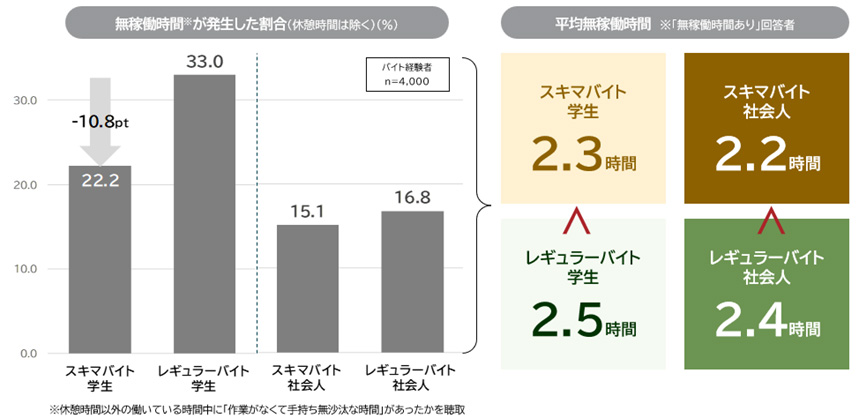

今回、この無稼働時間について、学生と社会人の、スキマバイトとレギュラーバイトをそれぞれ比較した(図表4)。すると、特に学生では、レギュラーバイトは3割程度に無稼働時間が発生している一方、スキマバイトは2割程度であることが分かった。また、平均の無稼働時間も、学生のレギュラーバイトでは2.5時間であるのに対し、スキマバイトでは2.3時間と短い。社会人についても、学生ほど発生割合に差はないものの、レギュラーバイトよりもスキマバイトのほうが無稼働時間は少ない傾向となっている。

図表4:無稼働時間の実態

出所:パーソル総合研究所「スキマバイト/スポットワークに関する定量調査」

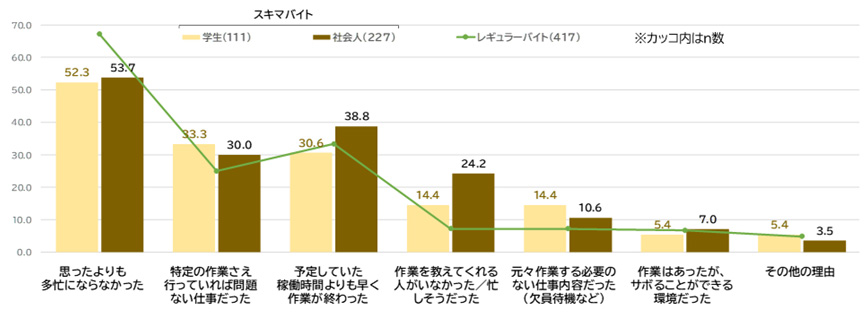

無稼働時間が発生した理由も合わせて見ていくことで、より解像度を高めることができる(図表5)。最も多い理由は、スキマバイトとレギュラーバイトのいずれも「思ったよりも多忙にならなかったから」であるが、スキマバイトのほうがその割合は少ない。逆に、スキマバイトで多い理由は、「特定の作業さえ行っていれば問題ない仕事だった」や「元々作業する必要のない仕事内容だった」などである。

つまり、スキマバイト求人の中には、そもそも無稼働時間が発生することを前提とした仕事内容も一定含まれているということだろう。実際に「電話が来たときだけ応対してほしい。それ以外は自由」や「当日欠員が出たら作業を手伝ってほしい。出なければそこまでの給料を貰って終了。」といった求人を筆者も目にしたことがある。

上記の傾向を踏まえると、無稼働時間の中でも、企業側にとっての《予期せぬ不本意な無稼働時間》の長さは、図表4で見た以上に、スキマバイトとレギュラーバイトで差の開きがあると考えられる。その意味で、スキマバイト人材は効率的な労働供給となっており、需給調整機能を介して労働力不足緩和に資するのではないだろうか。

図表5:無稼働時間の発生理由

出所:パーソル総合研究所「スキマバイト/スポットワークに関する定量調査」

まとめ : スキマバイトは、労働供給の「主役」ではなく「つなぎ役」

本コラムでは、スキマバイトの現状を抑えた上で、そのポテンシャルについて見てきた。スキマバイトは、2035年の労働力不足(1日当たり1775万時間不足)の3割を埋めるポテンシャルを有しており、労働力不足対策としてのポテンシャルが大きいことが分かった。また、スキマバイトは労働力の無駄遣いを減らす効果が示唆されており、需給調整機能を介して労働力不足の緩和に寄与するポテンシャルも有する。

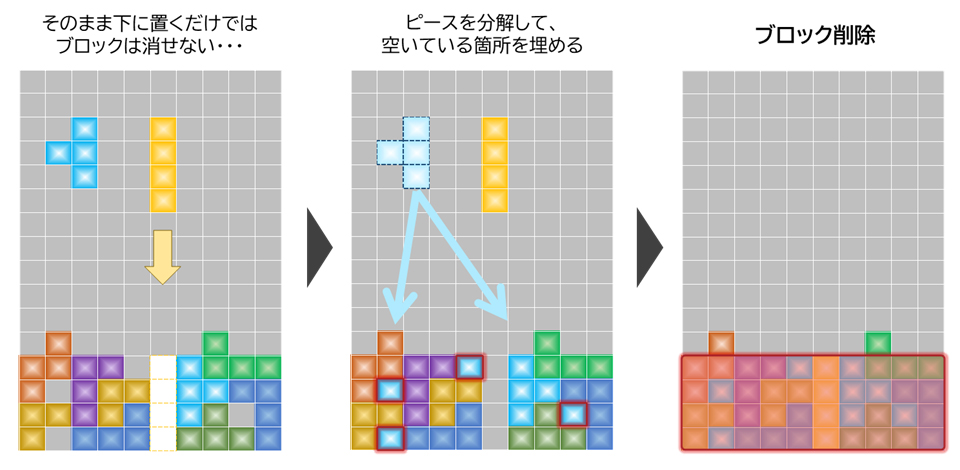

ここまでの結果を踏まえると、スキマバイトが果たす役割については、図表6のように解釈できないだろうか。

図表6:スキマバイトが果たす役割(イメージ)

出所:筆者作成

スキマバイト人材を活用する企業では、まるで『テトリス』のように、必要な労働量を適切に埋めていく管理が重要となる。最近では、人材の多様化などによって多種多様なピースが降ってきており、『テトリス』の難易度は増し続けているわけだが、この時に有効になるのがスキマバイト人材の存在だ。つまり、さまざまなピースが降ってくるならば、そのピースを1ブロックごとに分解し、空いている《スキマ》にはめ込んでいけばよいのだ。

1ブロックで降ってくるピースが増えるほど、『テトリス』自体の難易度は下がっていくが、スキマバイトを希望する層のボリュームには限りがあるため、そこに過度な期待を持つことは危険だ。また、実際の現場では、スキマバイト人材とレギュラーバイト人材が混在することによるハレーションなども報告されており、現場管理者のマネジメントの負担を考えると、スキマバイト人材を中心に労働量を埋めていくやり方は得策ではないケースが多いのではないか。

スキマバイト人材は、労働供給における「主役」ではなく、あくまでも「つなぎ役」だ。最近では、労働者保護の観点などでも活発な議論が行われているスキマバイトであるが、国や企業はこれらを理解し、適切な活用方法を検討していく姿勢が求められる。

このコラムから学ぶ、

人事が知っておきたいワード

- 需給調整機能

- 需給調整機能とは、特定産業や職種における労働力の供給と需要を調整する機能のことである。スキマバイトはこの需給調整機能を介して労働力不足の緩和に寄与する。

- 無稼働時間

- 無稼働時間とは、想定していた仕事が減ったりなくなったりすることで発生する労働者側の手持ち無沙汰な時間を指す。特に学生のレギュラーバイトでは3割程度発生しているが、スキマバイトでは2割程度である。

- ※このテキストは生成AIによるものです。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます