企業選びにおいて、転勤の有無は求職者にとって重要な要素である。近年、ライフスタイルの多様化やワークライフバランスの重視が進み、転勤を避けたいと考える求職者が増えている。特に、人材確保がますます困難になっている現代において、転勤制度の見直しは企業の採用活動にとって避けては通れない課題となっている。

では、転勤制度はどの程度、企業の採用活動に影響を与えるのだろうか。本コラムでは、パーソル総合研究所が実施した「転勤に関する定量調査」の結果を基に、転勤の有無が採用に与える影響について考察する。

Index

- 2人に1人が転勤のある会社への入社を回避

- 転勤を避ける傾向が強い属性とは

- 転勤の有無は給与20%増よりも重要

- 昇進可能性やテレワークなど、給与以外の要因の影響

- まとめ:転勤制度の見直しが採用力向上のカギ

2人に1人が転勤のある会社への入社を回避

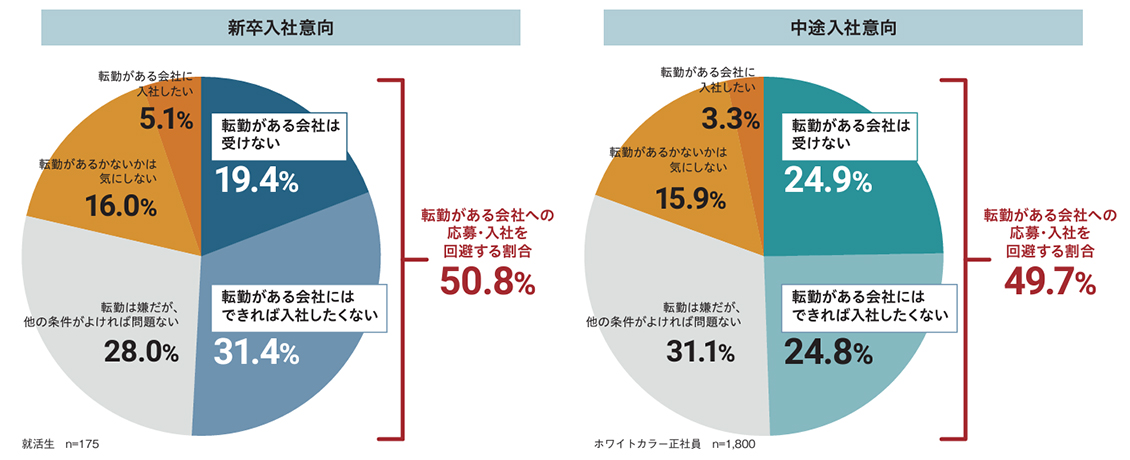

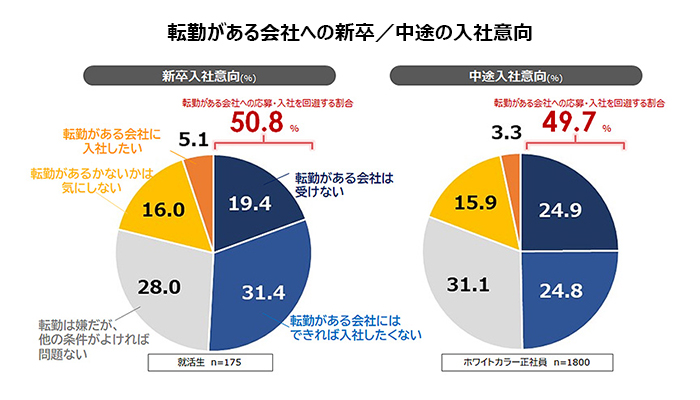

転勤のある会社への入社意向を調査した結果、就活生やホワイトカラー正社員の約半数が、転勤のある会社への応募・入社を避ける意向を示していることが分かった(図表1)。これは企業の採用担当者にとっては衝撃的な結果だろう。

一般的に、「就活生はワークライフバランスを重視して転勤を嫌がるだろう」と考えられがちだが、実際には就活生の中にも転勤を若いうちの成長機会として前向きに捉える人が一定数存在する。例えば、「1、2回程度、1~3年程度なら勉強になるし楽しめそうだと思う」(男子大学院生、工学系統)、「スキルアップのために転勤は必要だと思う」(男子大学生、経済学系統)、「転勤することで新たに得られることや、新しい人間関係の構築ができるのでいいと思う」(女子大学生、その他系統)といった意見がある。

図表1:転勤のある会社への入社意向

出所:パーソル総合研究所(2024)「転勤に関する定量調査」

転勤を避ける傾向が強い属性とは

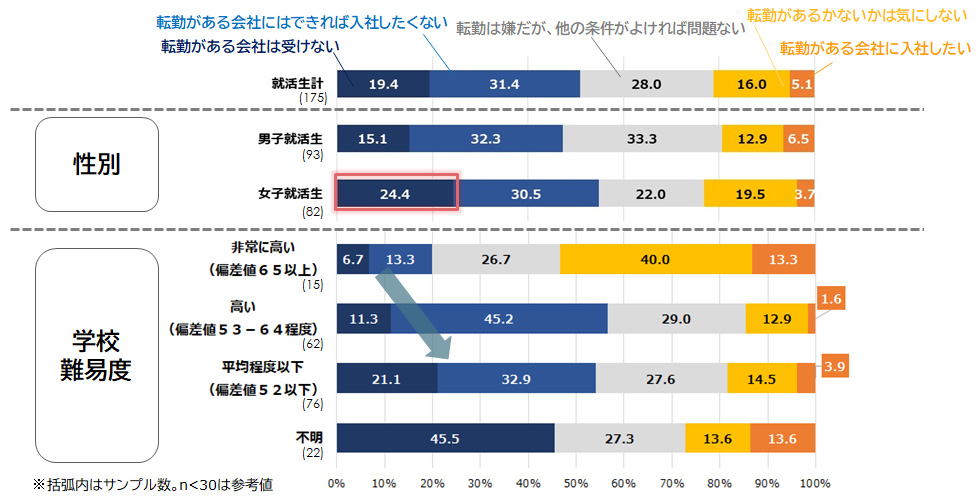

転勤のある企業への入社を避ける傾向は、属性によって異なる。特に、女子学生の約4分の1が「転勤がある会社は受けない」と回答しており(図表2)、女性総合職の採用を増やそうとしている企業にとっては深刻な課題となっている。

また、学校難易度(大学の偏差値)が低いほど転勤を避ける傾向が強まることも明らかになった。これは、難易度の高い学校の学生はキャリア志向が高く、転勤を成長の機会と捉える傾向があるためであると考えられる。

図表2:属性別の新卒入社意向(就活生)

出所:パーソル総合研究所(2024)「転勤に関する定量調査」

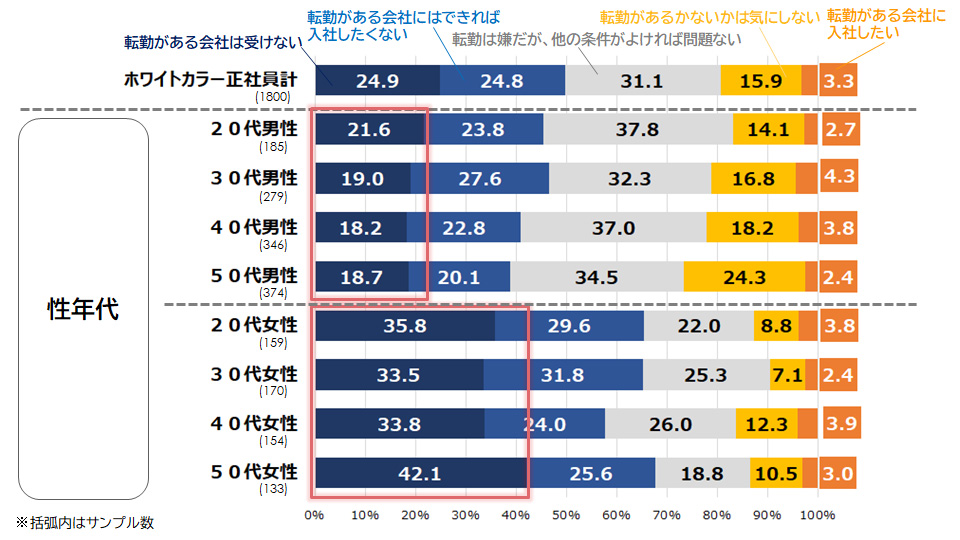

社会人の中途入社意向でも、女性の3割以上、男性の2割前後が「転勤がある会社は受けない」と回答している(図表3)。男性は20~30代の若年層で転勤回避の傾向が強く、ワークライフバランスを重視する姿勢が強いことが見て取れる。

図表3:属性別の中途入社意向(社会人)

出所:パーソル総合研究所(2024)「転勤に関する定量調査」

転勤の有無は給与20%増よりも重要

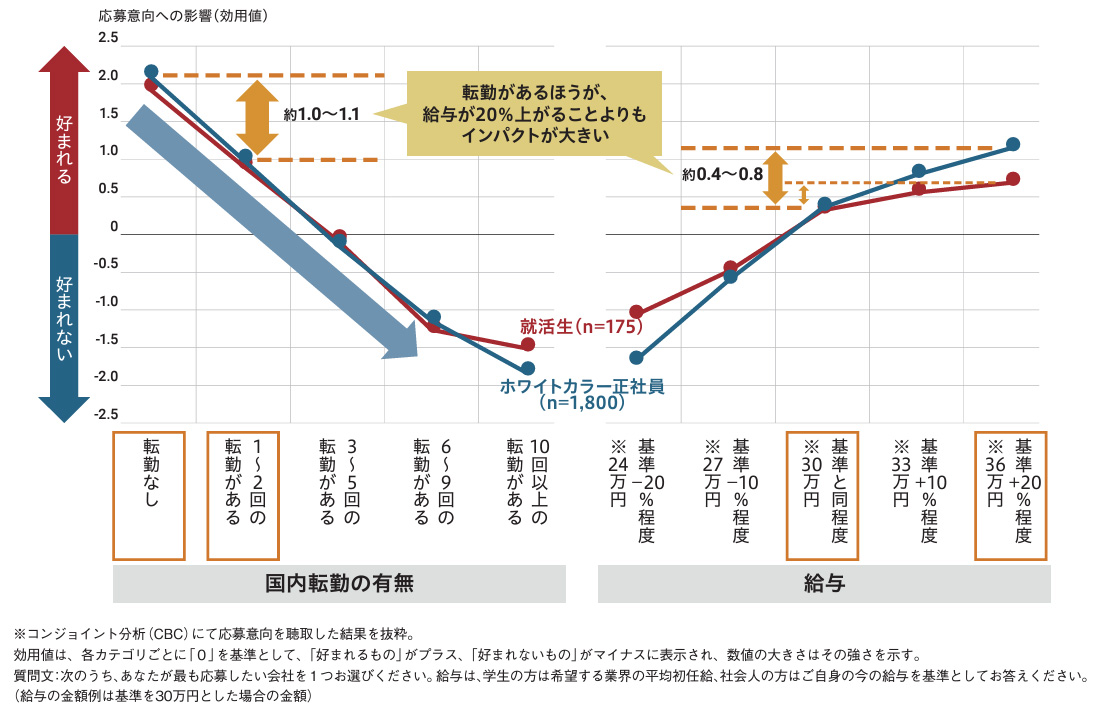

では、企業選びにおいて転勤の有無はどれほど重要な要素なのだろうか。確かに、転勤は応募や入社を決める際に大きな影響を与える要素の一つである。しかし、人は転勤だけで応募や入社を決めるわけではない。重要なのは、転勤が他の要素と比較してどれほど重要視されるかという点だ。分析の結果、国内転勤の有無や回数は給与や仕事内容、残業時間、昇進可能性、テレワーク頻度よりも重要視されることが分かった。

具体的には、「転勤なし」と「転勤1~2回」では、応募意向への影響に1.0~1.1ポイントの差が見られた(図表4)。一方、「現在の給与」(就活生においては希望する業界の平均初任給)と「給与20%増」では0.4~0.8ポイントの差しかなく、求職者にとっては「給与が20%増加する」、具体的には30万円が36万円になることよりも、「転勤がない」ことの方が魅力的であると捉えられている。

さらに、転勤回数が増えるほど応募意向は低下し、「転勤6~9回」となると応募意向は顕著に下がる。このことからも、転勤が求職者にとって大きな障壁となっていることが見て取れる。

図表4:「国内転勤の有無」と「給与」が応募意向に与える影響の比較

出所:パーソル総合研究所(2024)「転勤に関する定量調査」

昇進可能性やテレワークなど、給与以外の要因の影響

さらに、給与以外の要因についても見てみると、「昇進可能性」に関しては、転勤経験と昇進・昇格との関係が応募意向にほとんど影響を与えないことが明らかになった。これまで転勤は昇進・昇格の前提とされてきたが、今回の調査結果からはこの考え方が必ずしも当てはまらないといえる。

また、テレワークの有無や頻度も応募意向に大きな影響を与えないことが分かった。これは、テレワークを好む人と対面業務を好む人が混在しており、全体としての影響が分散されているためだと考えられる。

さらに、就活生と社会人を比較すると、就活生は仕事内容や残業時間をやや重視し、社会人は給与をやや重視する傾向がある。そのため、転勤の影響を抑えるためには、就活生には仕事内容や働きやすさを、社会人には給与や待遇面の充実をアピールすることが有効だろう。

まとめ:転勤制度の見直しが採用力向上のカギ

転勤の有無は、採用活動に大きな影響を与える。今回パーソル総合研究所が実施した「転勤に関する定量調査」では、就活生やホワイトカラー正社員の約半数が転勤のある会社への入社を敬遠しており、特に女性や若年男性の転勤回避意識が高いことが明らかになった。また、企業選びにおいて国内転勤の有無や回数は、給与や仕事内容、残業時間、昇進可能性、テレワーク頻度よりも重要視されることが分かった。具体的には給与が20%高くなることよりも、「転勤がない」ことの方が魅力的であると捉えられている。

企業が転勤制度を維持し続けることは、優秀な人材の獲得機会を失うリスクを伴う。実際、2019年にAIG損害保険が「望まない転勤の廃止」を打ち出した結果、応募数が10倍に増加したという事例もある[注1]。今後、企業は望まない転勤の廃止や報酬の充実といった施策を検討し、求職者のニーズに応えることで、優秀な人材を確保していくことが求められる。

[注1] AIG損害保険事例:毎日新聞(2022年9月19日)https://mainichi.jp/articles/20220917/k00/00m/040/192000c ※2025/3/28アクセス

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます