企業を取り巻く変革のサイクルが短期化している。世界はもはや50年、25年ではなく、数年単位の短期周期で変革期が訪れる時代になってきた。このような激動サイクルに突入した今、日本企業はどう立ち向かっていくのか。また、これまで海外などの外圧によって変革を遂げてきた日本企業が自律的な変革は生み出すにはどうすればいいか。本コラムでは、日本企業の変遷をたどりつつ現在の深刻な問題を再認識し、企業の競争力を高めるためのアプローチを探った。

- 50年から数年単位へ短期化する変革サイクル

- 「手なり文化」が思考停止を生む

- 「横滑りの模倣」ではなく自社のポリシーを

- 和魂洋才のマネジメント体制を

- 変わる会社と個人の関係

- 「弱いつながり」で組織力を高める

- まとめ

50年から数年単位へ短期化する変革サイクル

2020年代になってこの数年を振り返ってみると、実に大きな変化が起きていたことに気づかされる。常套句のように使われる「VUCA1 の時代」というキーワードを持ち出さなくても、実際に目の前で地殻変動が起き、常態化している。

2020年春に新型コロナウイルスが上陸し、「疫病の恐怖」というリスクを再認識させられた。2022年春にはロシアによるウクライナ侵攻によって、コロナ危機で浮き上がったニューノーマル(新常態)が、世界経済においてはより鮮明となった。

具体的にいえば、地政学的なリスクがグローバルに張り巡らせていたサプライチェーンを寸断し、モノやエネルギーが供給不足に陥った結果、インフレの圧力が強まり、金融危機を招くという新しい構図ができあがったことだ。今はまだ金融危機までには至っていないが、アメリカの利上げ次第では、過去の経験則からどこかの国で金融危機が起きることになる。

こうした社会や政治経済の変動は、感覚的なものだけではなく、ハードエビデンスとしての裏づけもある。経済政策不確実性指数2 の推移を見ると、それまで平穏だった20世紀から21世紀に移った途端にアメリカ同時多発テロが起こり、リーマンショック、欧州債務危機、イギリスのEU離脱、そしてコロナ禍にウクライナ侵攻と、四半世紀を経ずして指数は3〜4倍に跳ねて、尻上がりの状態にあることが分かる。

このような激動サイクルに突入した時代に、日本はどう立ち向かっていくのか。実は日本社会はこれまで50年周期、あるいは25年周期で大規模な変革を繰り返してきた。歴史をさかのぼれば、約150年前の1870年頃に、明治維新の近代化と統一国家の実現、そして1920年代の世界大恐慌後の重化学工業化、日本国憲法をはじめ1945年以降の戦後の政治経済の転換。1980年代後半に海外との貿易摩擦対策のために内需型経済に移行し、それがバブル経済を生み出し、90年代前半には崩壊。経済成長は転換期を迎え、その後は「失われた30年」を経て現在に至る。

しかしそれは、アメリカをはじめとする海外からの外圧による転換でもあった。遅々として進まなかった働き方改革も、新型コロナ禍によってテレワークが加速するなど、これも災禍による外圧によってこれまでの行動習慣が大きく変化している。日本企業が外圧による変革に慣れきってしまっていたら、自律的な変革は生み出されないのではないかという懸念が頭をよぎる。しかも世界はもはや50年、25年ではなく、数年単位の短期周期で変革期が訪れる時代になってきた。

1 Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の略

2 スタンフォード大学のニック・ブルーム教授らにより開発

「手なり文化」が思考停止を生む

刻々と変化する環境に適応できる企業づくり、持続的に競争優位性を保持できる企業づくりに、イノベーションが欠かせないことは言を俟たないであろう。そのイノベーションを推進するのは人材であり、その人材の力を最大限に発揮させるために必要な打ち手は、ダイバーシティやキャリア自律の推進、戦略人事の実現、人的資本経営の実践だ。

昨今でこそ耳にすることが多くなったこれらの人事施策は、90年代からすでに概念として存在し、その意義が認識されていた。しかし現在もなお、企業が強い関心を示し、メディアが声高に取り扱うのは、どれも十分に実現できていないことの証左でもある。

外圧ではなく、自律的に取り組む経営で企業競争力を高めていくには、失われた30年の間、ゆでガエルのように変化に気がつかず、「思考停止」状態に陥ってはいなかったか、これまでわれわれが当たり前と考えていた前提認識を疑い、新しい枠組みで変化を見極め、思考していくことが求められるだろう。

バブル経済が崩壊して以降、低成長時代が続いて世界GDPの日本シェアが半減する状況にあっても、グローバル化が加速しても、高度経済成長期に型つくられた、海外に類を見ないスタンドアローンの日本型雇用の枠組みから、抜け出すことができなかった。

「社員は黙っていても会社についてくるもの。仕事をしていれば人は育つ」、といった「手なり文化」が新たな思考を止め、イノベーションを阻害する要因になっていなかったか。それを裏づけるエビデンスは、数多く存在する。特に人材投資に関しては海外と比較すると、驚くべき日本の姿が浮き彫りとなる。

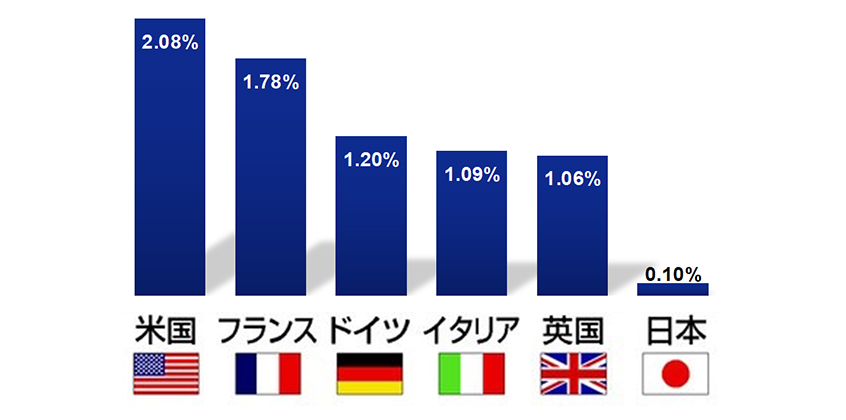

まず、日本企業の人材投資に関する実態を見てみる。「日本企業は人を大事にし、育成に熱心であるから、人材競争力では海外に引けを取らない」という思考が、都市伝説のように存在していた。しかし日本企業の人材投資額は、内閣府が2010年から2014年までに集計した平均で、GDP(国内総生産) 比のわずか0.1%、アメリカ2.08%、フランス1.78%、イギリス1.06%で、日本だけが極端に低い(図1)。

図1:主要国の人材投資額の対GDP比

出所:内閣府の資料より筆者作成

実際の金額で比較してみようと、当時のレートを加重平均して算出したところ、計算を一桁間違えたかと思わせるほど、大きな差があった。人材投資総額では2010年から2014年の円換算平均で、アメリカが約30兆円に対して日本は約5,000億円ということになり、60倍もの差がある。人口比率を差し引いても、この差は大きい。

ちなみに岸田文雄首相は2022年11月に、防衛力を5年以内に抜本的に強化するとし、防衛費をGDP比で現状の1%から、2%に増額する検討をはじめるよう関係閣僚に指示した。2%の根拠は、NATO(北大西洋条約機構)の基準に合わせるためだとする。人材投資額の20倍相当になり、金額ベースではアメリカ、中国に次ぐ3番目となる。

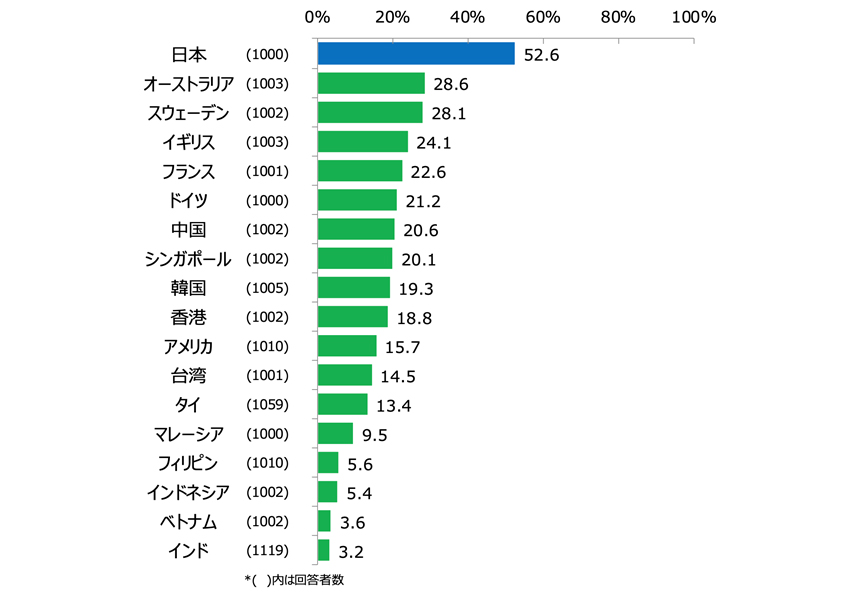

次に個人の自己学習に目を向けてみる。日本人は自ら学ぶことに熱心で、仕事を通じておのずと育つようになるという思考。これも驚くべき実態を目の当たりにする。パーソル総合研究所が2022年に、世界18カ国・地域の主要都市に働く人々に対して実施した 「グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)」 の問いで、「自分の成長を目的として行っている勤務先以外での学習や自己啓発活動状況」について聞いたところ、「とくに何も行っていない」と回答した割合が52.6%で約半数。18カ国・地域中で1位。2位のオーストラリアとは2倍ほどの差がある(図2)。その他、大学・大学院・専門学校へ通っている割合、通信教育、eラーニングをしている割合、勉強会などの主催・運営をしている割合は、いずれも最下位だ。

図2:勤務先以外での学習や自己啓発活動に関して「とくに何も行っていない」と回答した割合

出所:パーソル総合研究所「グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)」

最後にもうひとつ、重要なデータに触れておきたい。近年、人事領域における大きなトピックとなっている人的資本経営は、海外と周回遅れの差があったが、ここにきて政官民あげて本格化しはじめた。2022年は上場企業に対して開示の義務化方針が示され、「人的資本情報の開示元年」であった。しかしその情報開示に関しても、企業側の思考停止が見てとれる。

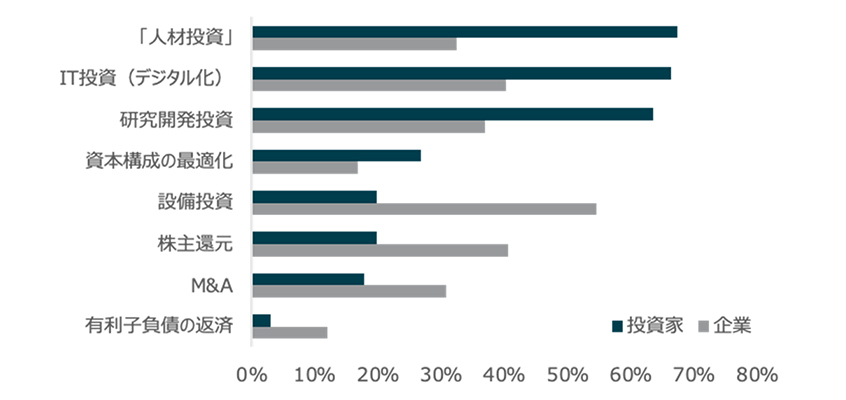

人的資本情報の開示にあたり、企業は何を重視しているのか。一般社団法人生命保険協会が2020年に行なった企業に対するアンケート調査では、投資家に聞いた項目と優先順位が異なり、人材投資に至っては大きく逆転している。投資家の67%に対して企業は半分の32%しか重視していない(図3)。

図3:企業、投資家が重視する中長期的な投資・財務戦略

出所:一般社団法人生命保険協会生命保険会社「資産運用を通じた『株式市場の活性化』と『持続可能な社会の実現』に向けた取組について」企業向けアンケート集計結果と投資家向けアンケート集計結果2020年を基に筆者が作成

この調査結果を見る限り、《ヒト》よりも《モノ》《カネ》を重視していることが鮮明となっている。この認識のズレこそが、これまで人的資本経営が根づかずにきた理由かもしれない。株主資本主義からステークホルダー資本主義に移行していく中で、大きく変貌した投資家の意向を見落として、従来の設備投資や株主還元に期待があるとの思い込があるとすれば、人的資本経営は進まないだろう。これはとても深刻な問題で、人材面でも世界に遅れをとり、競争優位性を失いかねない。株主との対話を重ねていきながら、是正していくことが急がれる。

「横滑りの模倣」ではなく自社のポリシーを

このように、世界は未来に向けて成長しようとしているにも関わらず、日本だけ時計の針が止まってしまったかの様相だ。日本に明るい未来はないのか。その答えは、まずは上記の認識を改めて、思い込みや思考を切り替えることから始めなければならないだろう。その上で、変えるべきところは変えなければならない。

その際に注意したい点がある。これも免疫が備わっていないからなのか、変革を起こそうとする時に、日本企業の人事部の特性として、未経験の分野においてはリスクを恐れて他社の動向を気にしながら進めていく傾向が強い。これは過去に成果主義人事が導入される際にも見られ、他にもさまざまなデータが物語っている。

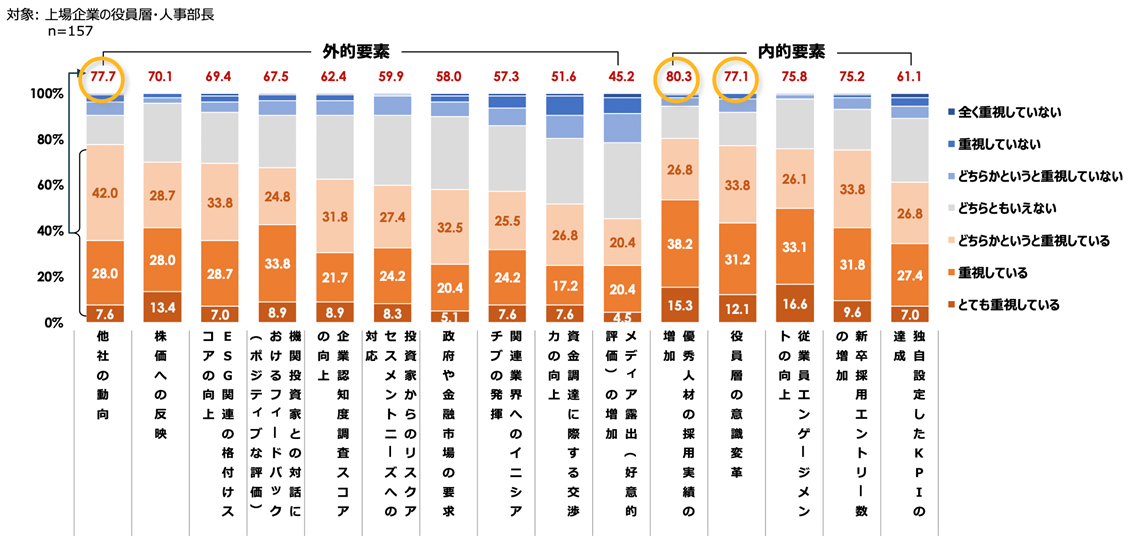

人的資本経営の情報開示に関しても同様の傾向が見られた。パーソル総合研究所が2022年に実施した「人的資本情報開示に関する実態調査」 では、人的資本情報の開示に関して重視する外的要素として最も多かったのが、「他社の動向」と回答した77.7%で、「株価のへ反映」や「ESG関連の格付けスコアの向上」を上回っている(図4)。

図4:人的資本情報の開示に関して重視する要素

出所:パーソル総合研究所 「人的資本情報開示に関する実態調査」

パーティジョークといわれるものに、有名な例え話がある。ある豪華客船が航海の最中に沈みだし、船長は乗客たちに速やかに船から脱出して海に飛び込むように指示しなければならなかった。船長はそれぞれの外国人乗客にこう言った。

アメリカ人には、「飛び込めばあなたは英雄ですよ」

イギリス人には、「飛び込めばあなたは紳士です」

ドイツ人には、「飛び込むのがこの船の規則となっています」

イタリア人には、「飛び込むと女性にもてますよ」

フランス人には、「飛び込まないでください」

日本人には、「みんな飛び込みますよ」

一橋大学大学院の楠木建教授は、「良い模倣が垂直的な動きであるのに対して、悪い模倣は水平的な横滑り」と断じるが、他社の開示項目を参考にすることは構わないとしても、水平的な横滑りの模倣では思考が停止し、独自性を失ってしまう。人的資本の情報開示にしても、自社の開示ポリシーをしっかりと明示することが、ステークホルダーへの説明責任を果たすと同時に、自社の価値創造づくりを進めていくためにも、投資するに値する魅力的な活動を示していくことが肝要である。

三井住友フィナンシャルグループは、自社の開示データに「内部通報の件数」を開示しようとしている。センシティブな内容なので、社内でも反発があったものの、「データがあるものは開示する」という方針のもと社内各所に呼びかけたことで、非財務の重要性が社内に浸透してきているという。

金融業は信用を第一にするビジネスであるため、内部通報というネガティブな事象は表に出さないようにしてきたが、前例を覆す大胆なパラダイムチェンジが、他社に刺激を与える。そして何よりも、明快なポリシーを持ち、それを徹底できる企業は変革に強い。

和魂洋才のマネジメント体制を

ここからは、本題である「企業の競争力を高めるために〜多様性とキャリア自律の時代に求められる人事の発想」に立ち戻って、そのアプローチを3点に絞って考えたい。

まず1点目に大枠として考えるべきことは、雇用の在り方であろう。少子高齢化と労働人口減少、経済の低成長、企業活動のグローバル化、就業意識の多様化、ビジネスの高度化・複雑化といったマクロからミクロに至る変化において、これまでの日本型雇用で続けていくことに限界があることは明らかだ。これらを解決するもっとも近い型は、結論的にいえばジョブ型雇用となる。

戦略上重要な人材を獲得するためには、処遇と発揮価値が連動していないと優秀な人材は来てくれない。総額人件費をコントロールするためには、年功処遇からの脱却が欠かせない。ダイバーシティを確保し、ミドル層を活性化するためには、個々人にキャリア自律が求められ、企業にはキャリアの多様性と専門性の向上を図る手立てが必要となる。グローバル横断の人事運用が必要になってくれば、国内外で基幹人事制度の統一が欠かせない。

自社がこれらの状況にある場合、解決の糸口がすなわちジョブ型雇用への移行を意味している。しかし実際には、製造業をはじめ抵抗を示す企業は多い。

ここで注意しなければならない点がある。ジョブ型雇用に対する賛否が企業だけでなくメディアでも取り上げられているが、ジョブ型雇用に対する誤解や偏った解釈が、健全な判断を鈍らせているので、整理しておきたい。

ジョブ型雇用といわれているものには、採用と退職という入口と出口を含んで言及している場合と、両者の間にある評価・処遇・配置だけを指してジョブ型といっている場合がある。したがって、前者を「ジョブ型雇用」、後者は「ジョブ型マネジメント」と使い分けたほうがいいだろう。

これを前提にした場合、退職に関してはアメリカと異なり、日本の法律上、解雇規制が厳しいため、純粋なジョブ型雇用はできない。採用に関しても欧米と異なり、社会に出る前の職業訓練教育や企業側の受け入れが整っていないため、今はまだ、ジョブ型雇用が可能な体制とはなっていない。したがって日本の場合、結果的にはジョブ型マネジメントを論点にしているケースがほとんどなので、等級制度を職務型・役割型にするか、職能型にするのかという判断が、初段階で必要となる。その次に評価や配置の仕組みを検討することになる。

いずれにしても、自社の長期的な事業戦略に照らして人材戦略を練ったうえで、人材ポリシーに基づいて判断することが懸命だろう。ジョブ型への転換が必然となる日本企業に必要なことは、欧米にはない、日本型で培われてきた他国には真似ができない、ローテーションによる経験学習など、独自の叡智を最大限に生かしながら、ジョブ型のエッセンスを巧みに取り入れて自社に根づかせていくことに尽きる。

人事制度の建てつけとしては、総じて日本企業の場合、平均的に見て管理職層をジョブ型マネジメントシステムに、非管理職層をメンバーシップ型マネジメントシステムとするハイブリッド型が、「和魂洋才」にして理にかなった姿であると考えられる。

これはともすると難しい舵取りにも見えるが、これまでの歴史的経験則からいえば決して困難なことではない。明治時代の文明開花以降、和魂洋才は戦後も、高度成長期も、バブル崩壊後も、IoTやDXの時代に至っても通奏低音のように根づいており、むしろ日本が得意としてきたことでもある。そしてそのカギは、会社と個人の関係性にあると考える。

変わる会社と個人の関係

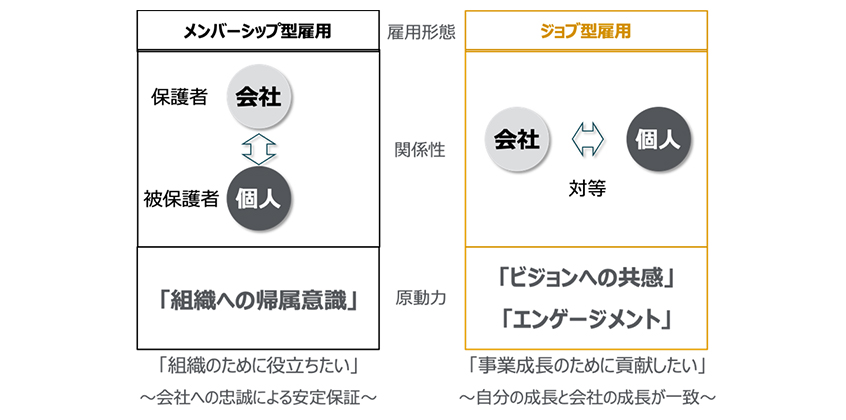

2点目は会社と個人の関係性に関することで、これまで両者は保護者と被保護者という上下関係だったといえる。その場合の個人の原動力は、「組織のために役立ちたい」という組織への帰属意識と、会社への忠誠によって安定保証が得られる相互の関係性で成り立っていた。しかし雇用を取り巻く変革期において、企業にとっても個人にとっても利害が一致しない歪な関係が生じやすくなってきた。

これからの企業と個人の関係はどうあるべきなのか。両者の関係がフラット(対等)になることであろう(図5)。実際にティール型組織が誕生している。かつて日本企業でも、階層を減らす組織のフラット化は実践済みだが、その時と大きく異なるのは、個人が組織に存在し続ける原動力である。それは、「事業成長のために貢献したい」という、自分の成長と会社の成長が一致している状態のことで、そのカギを握るのは、「ビジョンへの共感」と「エンゲージメント」である。

図5:会社と個人の関係性の変化

出所:筆者作成

ビジョンへの共感とエンゲージメントを強めるためには、上司が日頃から部下に対して、組織の目標やビジョンを語っていることが重要で、組織の目標やビジョンを上司自身が腹落ちしていることも必要である。組織が描くビジョンと、部下が志向するキャリアの方向性、目的や目標との接点を見出して、自分の成長と会社の成長が一致していることを、お互いが認識できている状態を目指す。そして、その環境をつくるのが人事部門である。

人事部門はこれまで、「働きがい」がある組織づくりを懸命に取り組んできた。「働きがい」を「働きやすさ」と「やりがい」に分解すると、前者の「働きやすさ」に対しては、ブラック企業といわれないように注力し、結果的には荷重労働の削減やテレワークによる柔軟に働ける場の提供といった、いわゆるホワイトな職場に変えてきた。

一方で、「働きやすさ」に「やりがい」がともなわないと、自律的な人にとっては「ぬるま湯」に浸かっている様に「ラクだけどモノ足りない」と感じ、もっと自分を成長させてくれる他社へ転職しようとする動きが出てくる。結果的に社内に残ってほしい優秀人材は、減っていく。ビジョンへの共感とエンゲージメントがやりがいの原動力となることを、再認識したい。

「弱いつながり」で組織力を高める

最後の3点目は、「弱いつながり」で組織力を高めることだ。激変する環境変化に対応するためには、社内や部門内の濃密なコミュニケーションだけでイノベーションは起きない。社外や部門外の人材との接点は自分と異なる世界に生きているため、まったく知らない情報を持っている。ビジョンへの共感とエンゲージメントは大事だが、一歩間違えると、内向きの組織になる危うさを併せ持つ。

ソニーグループは、社会学者のマーク・グラノヴェッターが提唱した『弱いつながり』に着目して、「コーポレートプロジェクト部」という組織をつくった。家電から半導体、映画や音楽、ゲームなど幅広い事業を手がけている同社は、放っておけば事業間の壁が厚くなり、タコツボ化しやすくなる。社内横断的な研究開発やビジネス開発をテーマにしたプロジェクトチームを編成・運営する、「新規プロジェクトの立ち上げ屋」として存在し、会社全体の「血のめぐり」ならぬ「知のめぐり」が活性化されて、イノベーションが起きることを期待する。

サイバーエージェントは、社内のビジネスコンテストに応募する際に、他部門の人材とチームを組むことを求めている。リクルートは社外の人材までも、応募資格として認めている。

日本人は、大事なことや悩みごとは家族や信頼できる友人に相談することが多い。一方で海外はそういう時こそEAP(従業員支援プログラム)など、外部の専門家に頼って解決の道を探っている。付き合いの長さや深さに頼って相談窓口の選択肢を狭めてしまうよりも、弱くて浅くても新たなつながりを持てば、これまでとは違う視界が広がる可能性がある。そういう時代になってきた。web3.0やメタバースが、その可能性をさらに拡大させていくであろう。

まとめ

「和魂洋才のマネジメント体制への転換」、「個人と会社の関係性の変化」、「弱いつながりで組織力を高める」、この3つのアプローチが人事改革の道筋であり、企業の競争力を高めるために多様性とキャリア自律の時代に求められる人事の発想である。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます