2018年に精神障害者の雇用が義務化されてから5年が経過した。現在では、障害を抱える求職者の大半を、精神障害者保健福祉手帳※1を持つ精神障害者が占める状況にまで拡大している。障害のある人が就業する際には、一般的に障害者枠と一般枠の2つの求人枠から選ぶことができる。障害者枠は、企業が障害者を雇用するために設けた求人枠を指し、企業側も合理的配慮をすることを前提に募集している。一般枠は、障害者用ではない一般の求人枠を指す。障害者枠で働く精神障害者の1年間の職場定着率は64.2%と、一般枠(障害開示:45.1%、障害非開示:27.7%)よりも大幅に高いことが分かっている※2。いずれの障害種でも同様の傾向が確認されている。障害者枠では合理的配慮が前提となるため、定着率が高まることはうなずける結果だろう。

しかし、パーソル総合研究所が障害のある就業者に対して実施した「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査[障害者個人調査]」

の結果からは、それだけではない障害者枠と一般枠の違いが浮かび上がった。本コラムでは、調査結果をもとに、精神障害者の就労における障害者枠と一般枠の違いについて見ていきたい。

※1 精神保健福祉法に基づき、一定の精神障害の状態にある者に対して、都道府県知事が交付する手帳。手帳保持者は税の減免、福祉サービス等を受けられる。

※2 高齢・障害・求職者雇用支援機構(2017)障害者の就業状況等に関する調査研究

精神障害者の定義は場面によってさまざまだが、本調査では気分障害や神経症性障害、統合失調症、依存症、てんかん、およびそれらの関連疾患を抱えている方(高次脳機能障害、認知症、発達障害、性同一性障害は除く。)と定義。つまり、後天的に発症することが多い心の病気を抱える方を対象としている。

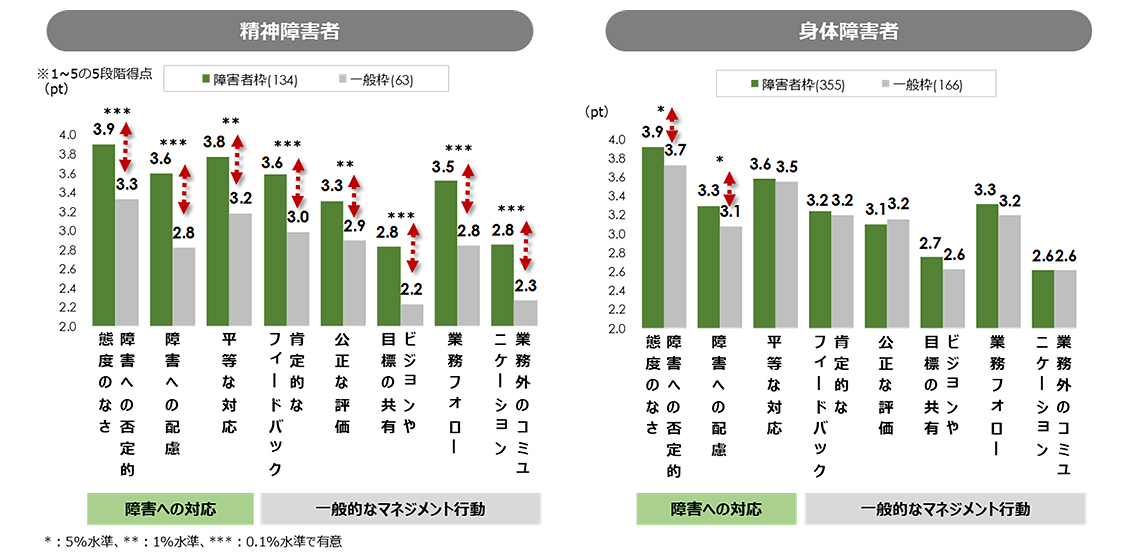

障害者枠と一般枠の比較 《上司・同僚の対応》

まず、障害者枠と一般枠では、職場の上司や同僚の対応が異なる傾向があった。図1を見ると、障害者枠では、精神障害者の上司が、「障害への対応」だけでなく、ねぎらい・賞賛といった「肯定的なフィードバック」や「ビジョンや目標の共有」といった一般的なマネジメント行動も多く行っている傾向がある。図2からは、同僚についても同様に、「障害への否定的態度のなさ」「障害への配慮」といった障害への対応だけでなく、他のメンバーとの「区別しない対応」や「存在承認」といった通常のコミュニケーションも良好な傾向がある。なお、一般枠で障害を開示している場合は、非開示の場合よりもこれらの上司・同僚の対応が良好になるが、障害者枠ほどではない。

合理的配慮の有無だけでなく、このような周囲の対応の違いも、精神障害者の障害者枠での定着率が高い一因だと考えられる。身体障害者のグラフと比較してみると、身体障害者では上記のような傾向は見られておらず、精神障害者に特有の違いである。また、精神障害者の障害者枠での上司・同僚の対応が特別良好なわけではなく、一般枠での対応が特に低い。

図1:障害者枠・一般枠における上司行動の違い

出典:パーソル総合研究所(協力:パーソルダイバース)「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査」[障害者個人調査]

図2:障害者枠・一般枠における同僚行動の違い

出典:パーソル総合研究所(協力:パーソルダイバース)「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査」[障害者個人調査]

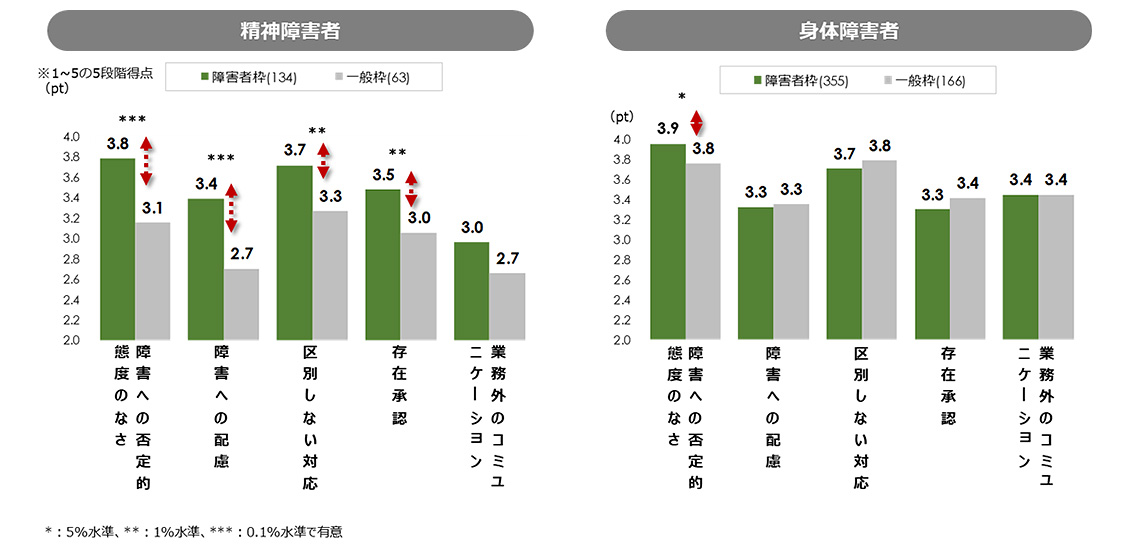

なぜ一般枠では精神障害者に対する上司や同僚の対応がよくないのだろうか。他障害と比較した精神障害者個人の職場での不満・困りごとの特徴を見ると、精神障害者は、障害者枠と一般枠では抱えている不満・困りごとが大きく異なっており、一般枠ではコミュニケーション面に不満・困りごとを抱える傾向があった(図3)。

図3:障害者枠・一般枠における精神障害者個人の不満・困りごと(身体・発達障害者との差分)

出典:パーソル総合研究所(協力:パーソルダイバース)「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査」[障害者個人調査]

「人間関係に馴染めない」「職場で孤立している」という困りごとの多さからは、症状の影響で周囲とうまくコミュニケーションがとれない、体調を崩して突発的に休みをとるなどで周囲と軋轢が生じる、といった状況が推測される。「障害をうち明けられない」という困りごとが多いことからは、本調査では約半数が障害を非開示にしており、障害を隠すことによる心理的負担の多さがうかがえる。一方、障害者枠では、このような人間関係に関する不満・困りごとは大幅に減少する。

このことから、一般枠で精神障害者に対する上司や同僚の対応がよくないのは、一般枠では、周囲の上司や同僚は障害に配慮する義務がないため、障害特性のために仕事やコミュニケーションに支障が出ていれば、そのことをネガティブに捉え対応するからだと考えられる。しかし、障害者枠として組織的に障害に配慮することで、上司・同僚のネガティブな受け止めが減ると推測される。

なお、障害者枠では、成長機会がないことへの不満が多い傾向があった。精神障害者の人は発症前に働いていた人も多く、若年層も多いため、高いスキル・経験を持ち、キャリア形成に関心が高い人も多い。そのため、比較的単純な業務の求人が多い障害者枠に不満を感じる人が多いと考えられる。

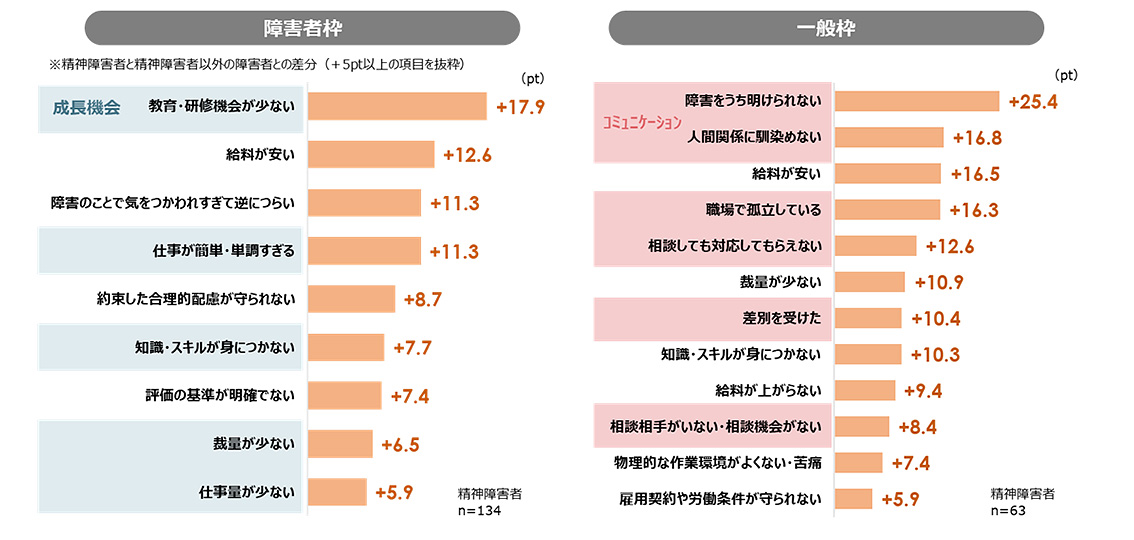

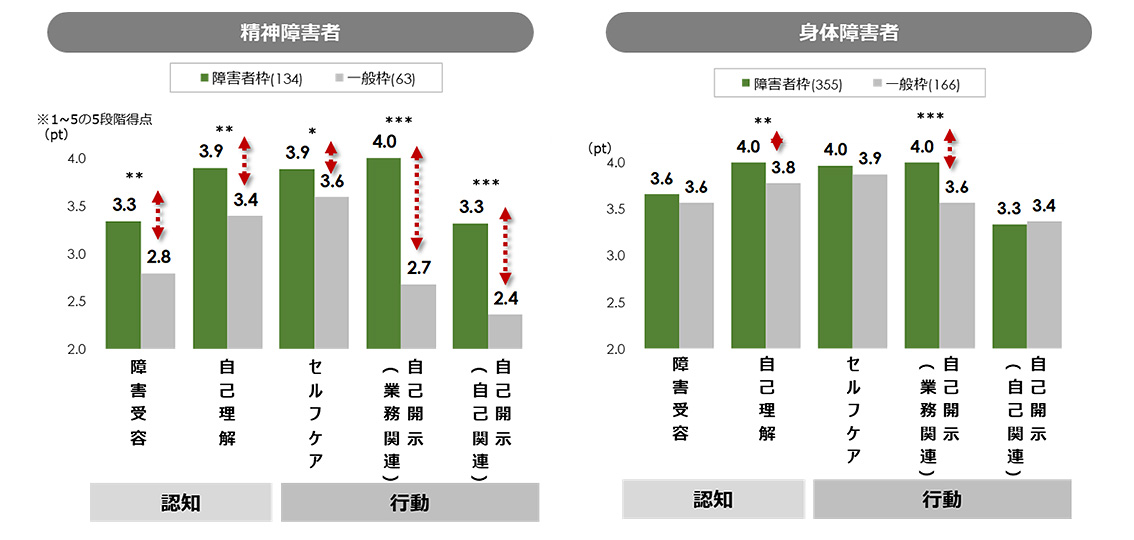

障害者枠と一般枠の比較 《精神障害者個人の対応》

また、障害者枠と一般枠で、精神障害者個人の対応にも違いが見られた。

図4を見ると、障害者枠で働く精神障害者は、一般枠と比べて、自身の能力や求める配慮、障害などについての「自己開示」だけでなく、「障害受容」や「自己理解」、「セルフケア」も高い傾向があった。こちらも、身体障害者よりも精神障害者で差が大きい。

図4:障害者枠・一般枠における精神障害者個人の意識・行動の違い

出典:パーソル総合研究所(協力:パーソルダイバース)「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査」[障害者個人調査]

障害を受容し自己理解が進んでいると、就業にあたってセルフケアをしており、自身の能力や配慮について職場に明確に伝えられる傾向があることが調査から見えてきている。そして、セルフケアは、安定的な就労を促し、職場への定着を促す。また、自身の能力や配慮について明確に伝えていると、上司・同僚もより障害に適切な配慮をするようになり、定着が促される傾向がある。このような精神障害者個人の意識・行動の違いも、障害者枠で定着率が高い一因であることがうかがえた。

障害者枠では企業に自身の障害特性や求める合理的配慮を伝える必要がある。その準備のために障害受容や自己理解が高まる、もしくは理解・受容できたからこそ、障害者枠を選んだと考えられる。

障害特性が目に見えず、主観的な感情や認識に影響する精神障害は、障害の受容や自己理解が難しいといわれる。この点が、身体障害者よりも精神障害者で、障害者枠と一般枠の差が大きかった理由ではないだろうか。しかし、この点を乗り越えることができれば、職場定着が促されることが確認された。

障害者枠と一般枠の比較 《勤務条件・待遇》

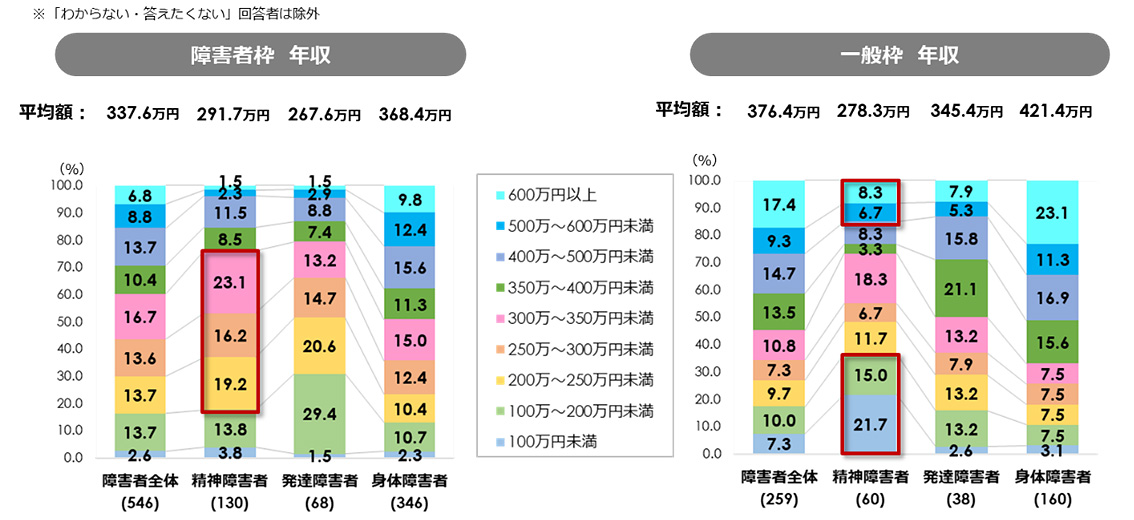

障害者枠と一般枠の違いについて考える時、待遇面も重要な観点だ。本調査はサンプル数が少ないため、数値を過剰に解釈しないよう注意が必要だが、精神障害者の障害者枠と一般枠の個人年収額の平均には大きな差は見られなかった。ただし、障害者枠では年収200万円~350万円の中間層が約6割なのに対し、一般枠では年収500万円以上が約15%、年収200万円未満が約3割と2極化する傾向があった(図5)。

図5:障害者枠と一般枠の個人年収(障害種別)

出典:パーソル総合研究所(協力:パーソルダイバース)「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査」[障害者個人調査]

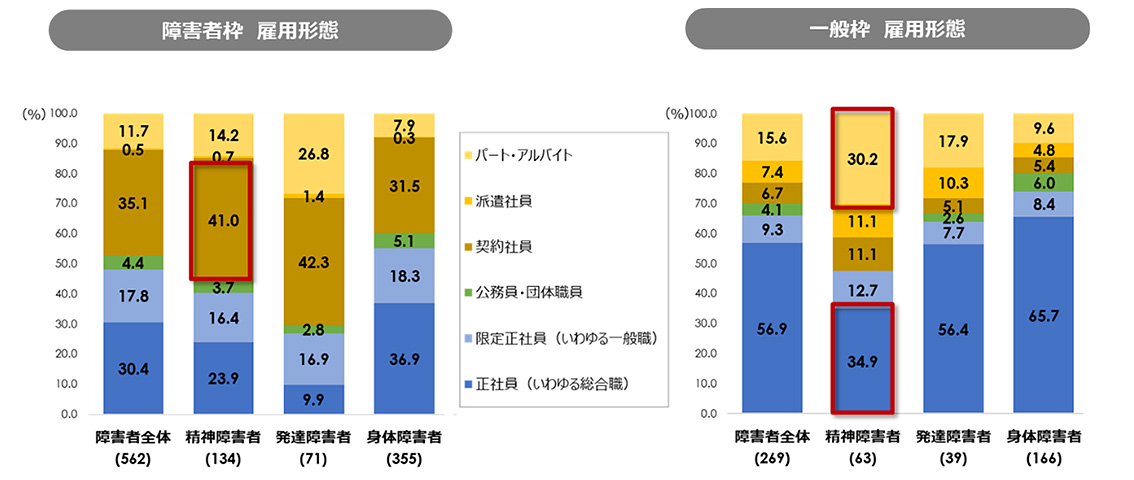

また、雇用形態を見ると、一般枠ではパート・アルバイトが3割を占めると同時に、正社員(総合職)も約35%と多い(図6)。障害者枠では契約社員が約4割と最も多かった。

図6:障害者枠と一般枠の雇用形態(障害種別)

出典:パーソル総合研究所(協力:パーソルダイバース)「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査」[障害者個人調査]

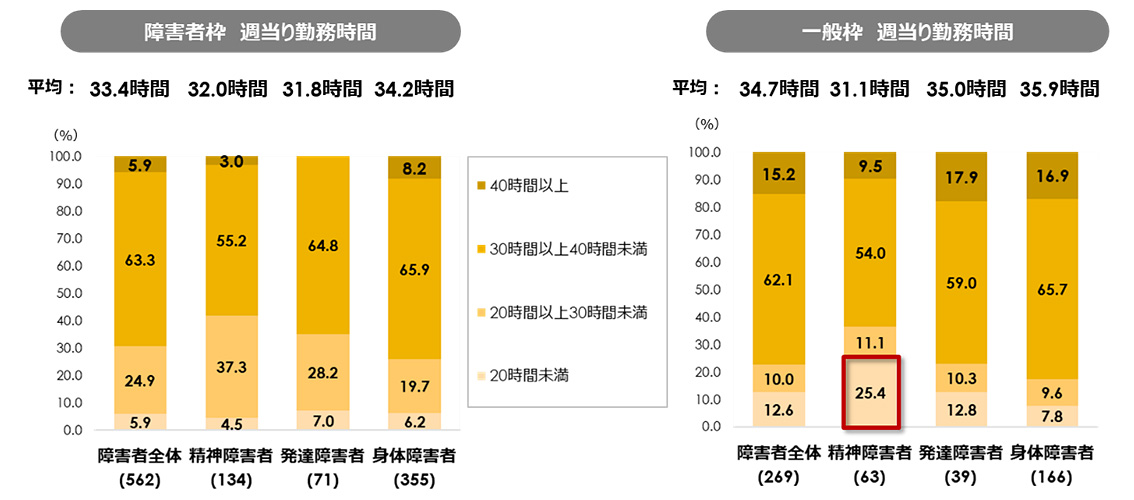

週当りの勤務時間を見ると、一般枠では20時間未満が4人に1人と多く、短時間勤務者が多いことがうかがえる(図7)。

図7:障害者枠と一般枠の週当り勤務時間(障害種別)

出典:パーソル総合研究所(協力:パーソルダイバース)「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査」[障害者個人調査]

これらの調査結果から、一般枠では高収入を得ている層がいる一方、パート・アルバイトなどで短時間だけ働く層も多いことがうかがえる。一方、障害者枠では契約社員や限定正社員などで働き、中間的な年収を得ている層が多い。

2024年(令和6年)4月から、週10~20時間未満の特定短時間労働者も、障害者の雇用率に算入されることになった。これによって、一般枠で週20時間未満働いている層は、障害者枠での就労がしやすくなると考えられる。今後の動向を継続的に見ていく必要があるだろう。

まとめ

本コラムでは、障害者雇用において注目される精神障害者について、調査結果をもとに、障害者枠と一般枠の就労状況の違いを見てきた。本コラムのポイントは以下の通りである。

・障害者枠のほうが一般枠よりも精神障害者の定着率が高い理由は、企業の合理的配慮による効果だけでなく、一般枠に比べて障害者枠では周囲の上司や同僚の対応が良好なこともある。

・障害者枠の精神障害者個人が、自身の障害を受容・理解している傾向があり、職場に必要な配慮を伝えたりセルフケアを行ったりしやすいことも、定着を促している。

・一般枠では、雇用形態・年収が2極化する傾向があり、障害者枠は中間的な層が多い傾向。一般枠で多い週20時間未満の勤務者は、2024年(令和6年)4月の制度改訂により障害者枠で働きやすくなると考えられる。

本コラムが、精神障害者の雇用に関する理解促進の一助となれば幸いである。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます