調査概要

| 調査名 | パーソル総合研究所「男性育休に関する定量調査」 |

|---|---|

| 調査目的 | ①企業が男性の育休取得を促進することにメリットはあるのか。 |

| 調査対象 | ①企業調査 ②従業員調査 ※上記サンプルより子どもがいない20-40代男性を「本人」の分析に使用 |

| 調査期間 | ①企業調査 2023年 1月17日-1月20日 ②従業員調査 2023年 1月20日-2月6日 |

| 調査方法 | 調査会社モニターを用いたインターネット定量調査 |

| 実施主体 | 株式会社パーソル総合研究所 |

※報告書内の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合がある。

調査報告書(全文)

調査報告書目次

本調査の背景と目的

2023年4月に従業員1,000名を超える企業において男性育休取得率の開示が義務化された。2021年度の日本の男性の育児休業の取得率は13.97%*。政府は2025年度に50%、2030年度に85%の目標値を掲げ、取得率の向上を図ろうとしている。一方で、男性の育休の取得日数は、5日未満が25.0%*を占める。取得しているといっても数日の休暇レベルにとどまっているのが実情である。

*厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」

以上を踏まえ、本調査は下記3項目について定量的に明らかにすることにより、企業における男性育休推進の検討に資することを目的に実施した。

①企業が男性の育休取得を促進することにメリットはあるのか。

②どうすれば男性の育休取得率が上がるのか。

③男性が中長期で育休を取得するためには何が必要なのか。

※本調査における「育休」の定義について

育児・介護休業法に基づく産前・産後休業や育児休業に加えて、企業独自の特別休暇や有給休暇もあわせて出産前後の実質的な休業・休暇を「育休」として調査した。なお、調査票内では上記の休業・休暇を「産休・育休」の表記で質問しているが、報告書内では一部「育休」と略して記載している。

Index

- 企業が男性の育休取得を促進することにメリットはあるのか

- どうすれば男性の育休取得率が上がるのか

- 男性が中長期で育休を取得するためには何が必要なのか

- 企業成長に不可欠な投資と認識し、男性の長期育休取得の積極的推進を

調査結果(サマリ)

企業が男性の育休取得を促進することにメリットはあるのか

男性の育休取得によって企業は効果を実感

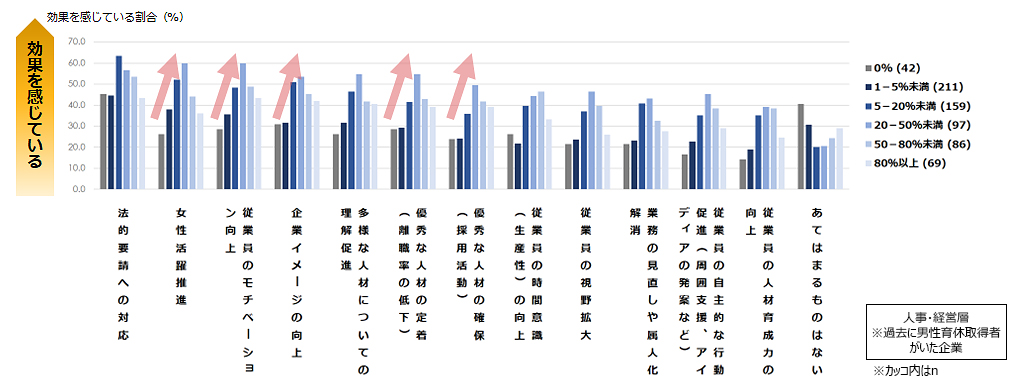

男性の育休取得によって、企業は「女性活躍推進」や「従業員のモチベーション向上」「企業イメージの向上」「優秀な人材の定着」「優秀な人材の採用」といったさまざまな効果を実感している。

図1.男性育休の効果実感(男性の育休取得率別)

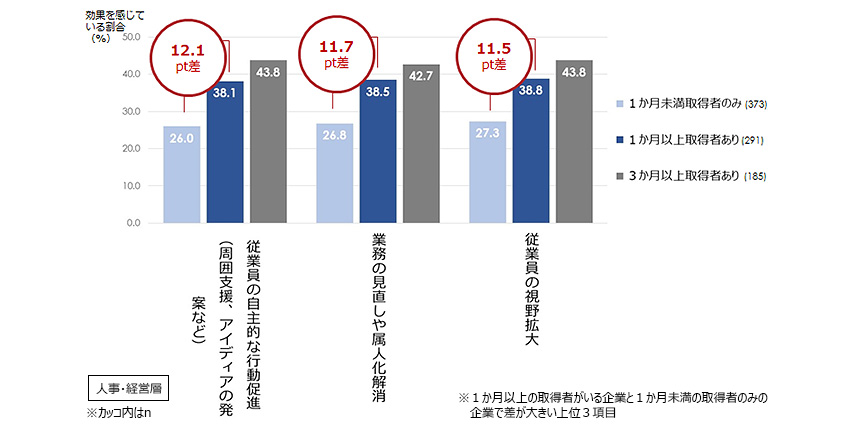

1カ月以上の育休を取得した男性がいる企業は、1カ月未満の取得者のみの企業よりも「従業員の自主的な行動促進」「業務の見直しや属人化解消」「従業員の視野拡大」の効果を実感している割合が10ポイント以上高い。

図2.男性の育休取得による効果(男性の育休取得期間別)

育休を取得した男性は「対人力」「タスク力」の向上を実感し、組織貢献にも影響

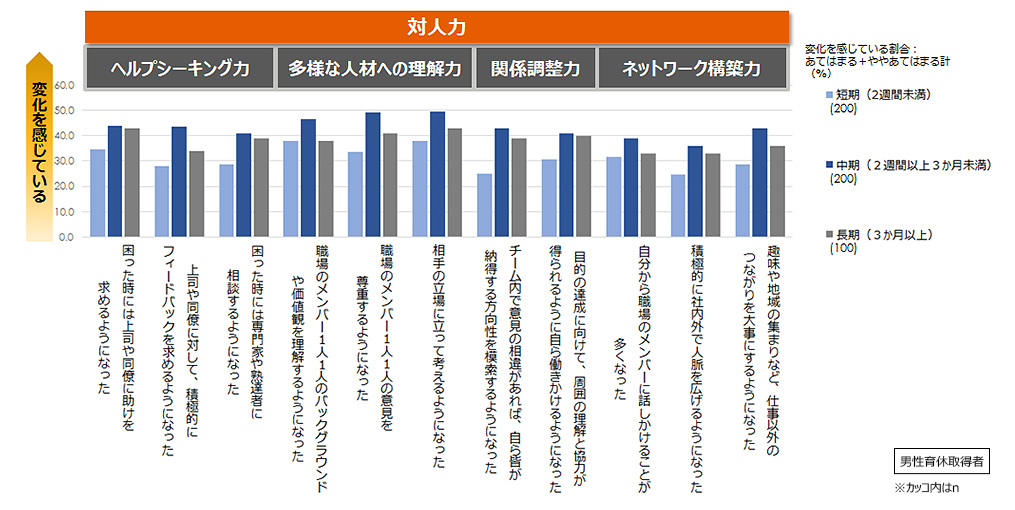

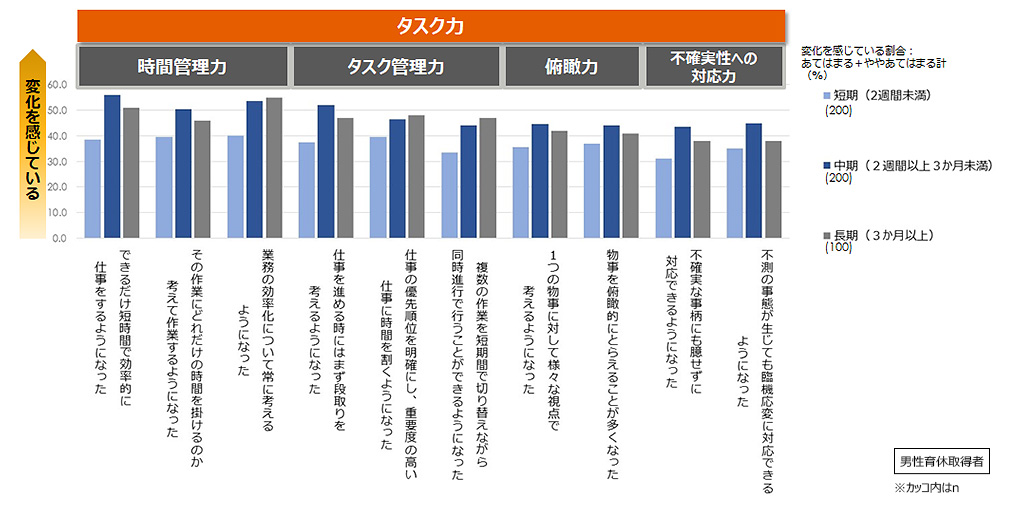

育休を取得した男性の3~5割が、「多様な人材への理解力」や「ネットワーク構築力」などの「対人力」、「時間管理力」や「タスク管理力」などの「タスク力」が向上したと実感している(図3、4)。これらの対人力やタスク力の高さといったビジネススキルはジョブ・パフォーマンスや周囲支援行動、職場改善提案行動といった組織貢献にプラスに影響している。

図3.対人力の変化(男性の育休取得期間別)

図4.タスク力の変化(男性の育休取得期間別)

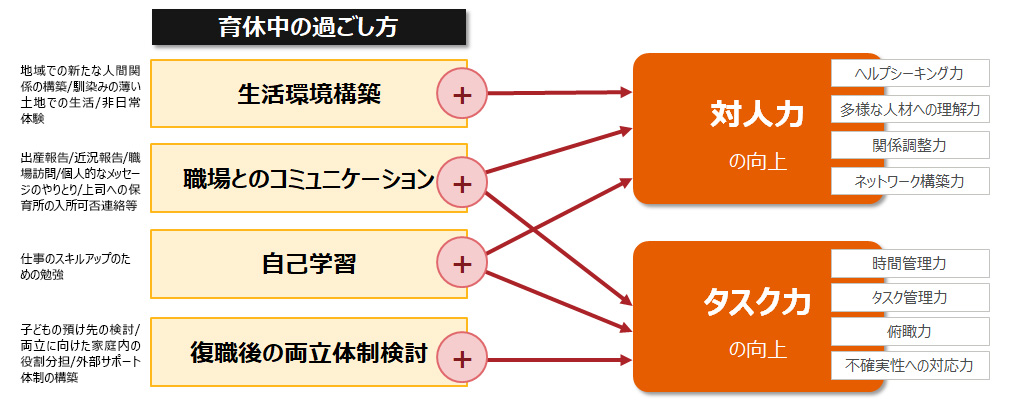

育休中の過ごし方が「対人力」と「タスク力」の向上実感に影響

組織貢献にプラスに影響している「対人力」や「タスク力」の向上には、育休中の「復職後の両立体制検討」「職場とのコミュニケーション」「生活環境構築」「自己学習」といった過ごし方がプラスに影響しているが、数日程度(2週間未満)の育休ではそれらの経験が乏しい。

図5.ビジネススキルを高める育休中の過ごし方

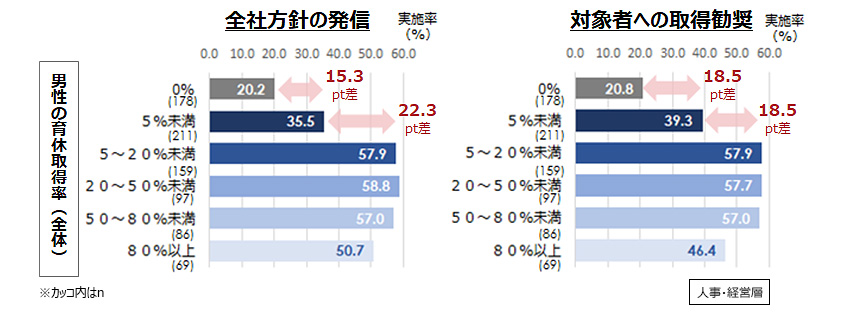

どうすれば男性の育休取得率が上がるのか

男性の育休に関する施策の実施状況を見ると、「取得率5%未満」の企業では、男性育休に関する「全社方針の発信」や「対象者への取得勧奨」の実施率が低いため、これらの施策の実施が望まれる。

図6.男性育休施策の実施率(男性の育休取得率別)

男性が中長期で育休を取得するためには何が必要なのか

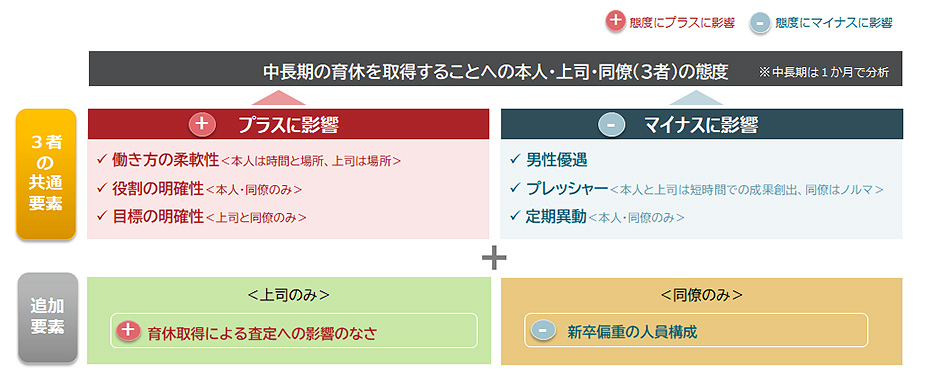

男性の中長期の育休取得を増やす上で、必要な対応や職場の在り方を探るため、中長期の育休(※1カ月で分析)について、①今後育休取得可能性がある男性本人が感じるとりやすさ、②部下の男性が育休を取得することに対する上司の態度、③職場の男性が育休を取得することへの同僚の態度に対して、どのような職場要因が影響しているかを分析した。

その結果、「男性優遇」や「プレッシャー」、「定期異動」が男性の中長期の育休への後ろ向きな態度に強く影響している。一方で、「働き方の柔軟性」や「役割の明確性」、「目標の明確性」は中長期の育休への前向きな態度に影響していた。

図7.男性の中長期の育休取得に影響する要因

分析コメント

企業成長に不可欠な投資と認識し、男性の長期育休取得の積極的推進を

人的資本開示の流れの中で、男性の育休取得状況は従業員の多様性を示す重要な指標である。男性が育休を取得することにより、本人のモチベーション向上だけでなく、優秀な人材の採用や属人化の解消、女性の活躍推進などのメリットがあり、組織力の強化が見込める。男性の育休取得の推進は、自社の持続的発展に不可欠な戦略的投資といえよう。

また、育休取得者は、多様な人材への理解力や不確実性への対応力といったビジネススキルを向上させ、自身の主体的な行動や仕事の成果にもつながる。男性の育休取得にいまだ及び腰の企業は、より積極的に男性の育休取得を推進すべきだ。

男性の育休推進のためには、育休取得率が5%未満の企業は、まず自社の方針を示し、制度を従業員に周知することが重要だ。その際、人事部門が経営層のコミットメントを得るためには、経営層と積極的にコミュニケーションを取り、社会の変化や経営戦略を踏まえた新しい人事施策を考案し、経営層に働きかける「攻めの姿勢」が大切である。

また、育休を取得するだけではなく、取得期間を長くするのも重要だ。働き方の柔軟化や役割の明確化が中長期の育休取得を促進する一方で、男性にプレッシャーのかかる昇進構造や定期異動が中長期の育休取得を妨げることが明らかになった。男性にプレッシャーのかかる昇進構造では、重要な仕事を手放しにくくなり、育休を取得すると昇進において不利になる可能性がある。育休を取得したことで昇進や昇格の査定で不利益が生じないようにすることが重要である。また、定期的な異動が多い職場では、上司やチームメンバーとの関係性が浅いことで中長期の育休の取得が難しくなっているものと推察される。個別の人間関係に頼らずに、仕事をカバーするメンバーの負担を軽減するマネジメントも重要だ。

育休中の職場の負担増加は、どの企業にとっても悩みの種である。不在時のマネジメントにおいては、前向きに仕事をカバーできるように、カバーを担当するメンバーへの評価や処遇の改善、育成目的での仕事の割り当てなどに工夫の余地がある。

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所「男性育休に関する定量調査

調査報告書全文PDF

男性育休に関する定量調査

調査報告書目次

企業実態

- 男性の育休取得状況

- 男性育休の効果:企業の実感

- 企業の課題感

従業員実態

- 男性の育休取得意向

- 男性育休の効果:取得者の実感

男性の中長期の育休取得に影響する要因

- 男性本人の態度に影響する組織要因

- 上司の態度に影響する組織要因

- 同僚の態度に影響する組織要因

その他

- 部下の育休取得に肯定的な上司による不在時マネジメント

- 育休のとりやすさと関連する本人の特性

- 経営のコミットメントにつながる人事部門の特性

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます