かつて、日本企業では正社員が勤務地や職務内容に制約なく、企業の指示に従って転勤することが一般的だった。この「無限定性」は企業の効率的な運営を支える重要な要素として機能していた。

しかし、近年では転勤に対する社員の意識が大きく変化し、転勤を望まない社員が増加している。また、家庭事情などを考慮する必要があるケースも増えており、企業は転勤対象者の選定に苦慮している。さらに、転勤を理由に離職を選択する社員が増えており、企業にとっては貴重な人材を失うリスクが高まっている。

本コラムでは、パーソル総合研究所が実施した「転勤に関する定量調査」の結果を基に、転勤の受け入れ意向と離職との関係について考察する。

Index

- 転勤を無条件に受け入れる社員は2割未満

- 不本意な転勤なら会社を辞める人は4割近く

- 不本意な転勤による離職意向が高い属性

- 転勤制度があるだけで離職のリスクが高まる

- 会社と従業員の関係性が転勤意向に影響を与える

- 公平性のある制度設計が求められる

- まとめ:一人ひとりのキャリア意思を尊重し、全員を対象とした支援を

転勤を無条件に受け入れる社員は2割未満

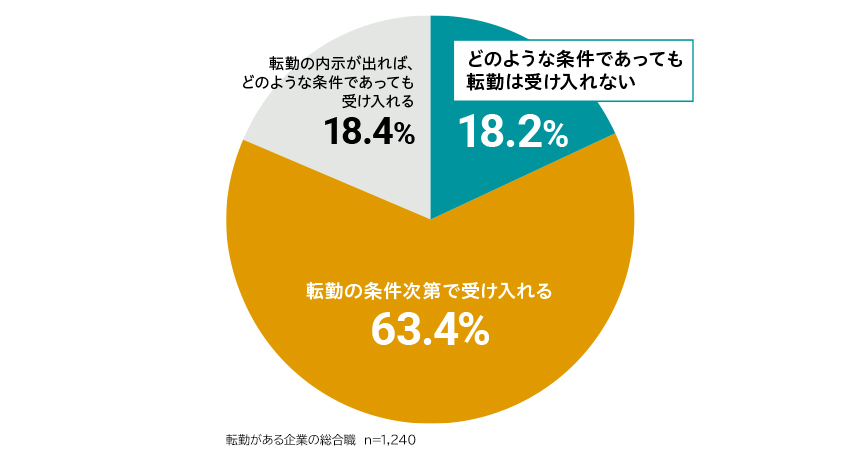

転勤の受け入れ意向を調査した結果、転勤がある企業に勤務する総合職正社員のうち、「どのような条件であっても転勤は受け入れない」人は2割弱に上った(図表1)。一方、「転勤の条件次第で受け入れる」人は約6割、「どのような条件であっても転勤を受け入れる」という人は2割弱にとどまる。この結果から、転勤がある企業に勤務する総合職でも、多くの社員が転勤に対して慎重な姿勢を示しており、無条件で受け入れる人は少数派であることが分かる。

図表1:転勤の受け入れ意向

出所:パーソル総合研究所(2024)「転勤に関する定量調査」

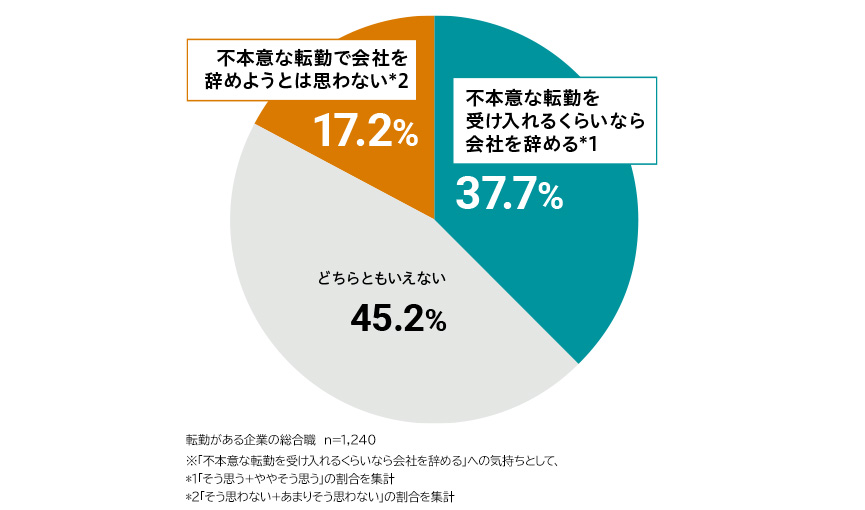

不本意な転勤なら会社を辞める人は4割近く

さらに、「不本意な転勤を受け入れるくらいなら会社を辞める」と考える人は4割近くに達する(図表2)。これは、転勤が当然という従来の考え方がもはや通用しなくなりつつあることを示している。

図表2:不本意な転勤による離職意向

出所:パーソル総合研究所(2024)「転勤に関する定量調査」

不本意な転勤による離職意向が高い属性

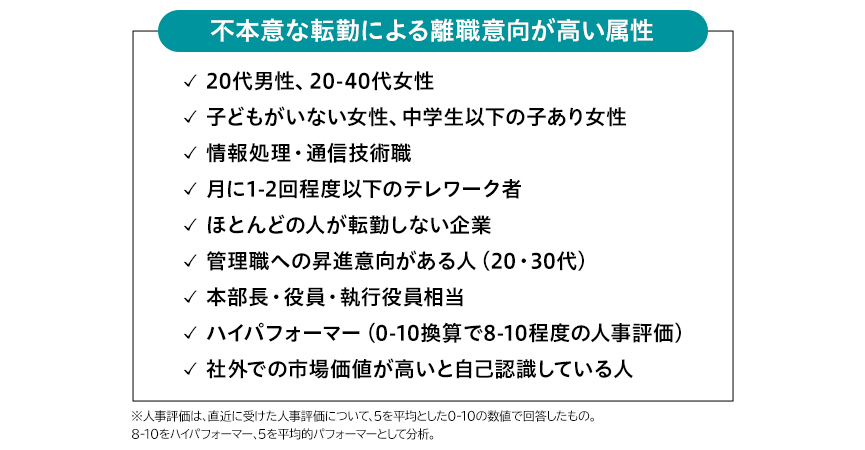

中でも、若年層や女性、優秀なハイパフォーマー層、そして情報処理・通信技術職などの市場価値が高い従業員は、不本意な転勤を受け入れるくらいなら会社を辞める意向が高い(図表3)。これらの人材は、自社の競争力を高める上で欠かせない存在である。そのため、従業員の意向に即した転勤制度を整備し、安心して自社で働き続けてもらえる環境を提供することが重要である。

図表3:不本意な転勤による離職意向が高い属性

出所:パーソル総合研究所(2024)「転勤に関する定量調査」

転勤制度があるだけで離職のリスクが高まる

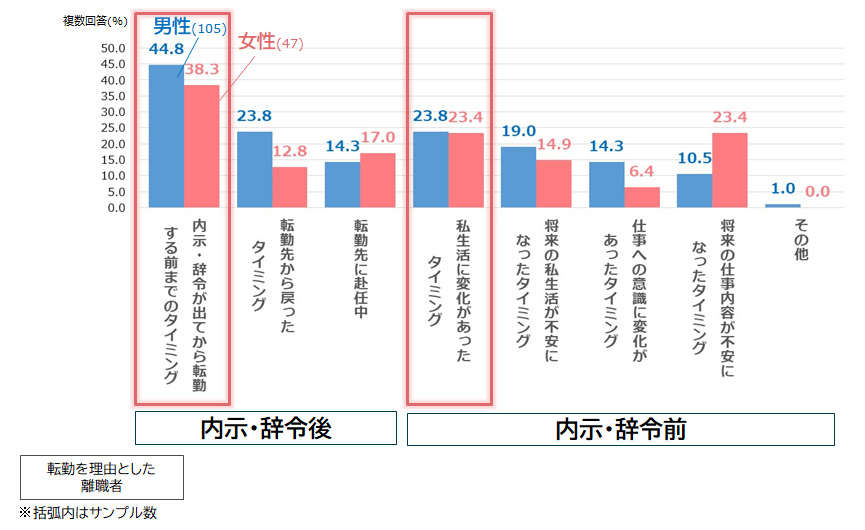

また、転勤制度が存在するだけで、離職を検討する社員も一定数存在する。離職の決定タイミングを見ると、転勤の内示や辞令が出された後に離職を決意するケースが多いが、私生活の変化(例えば子どもの出生など)をきっかけに、転勤の内示や事例が出ていなくても将来の転勤を懸念して辞める人も約4分の1に上る(図表4)。転勤制度そのものが社員に将来の不安を抱かせ、離職リスクを高める要因となっていることが分かる。

図表4:転勤を理由とした離職における離職決定タイミング

出所:パーソル総合研究所(2024)「転勤に関する定量調査」

会社と従業員の関係性が転勤意向に影響を与える

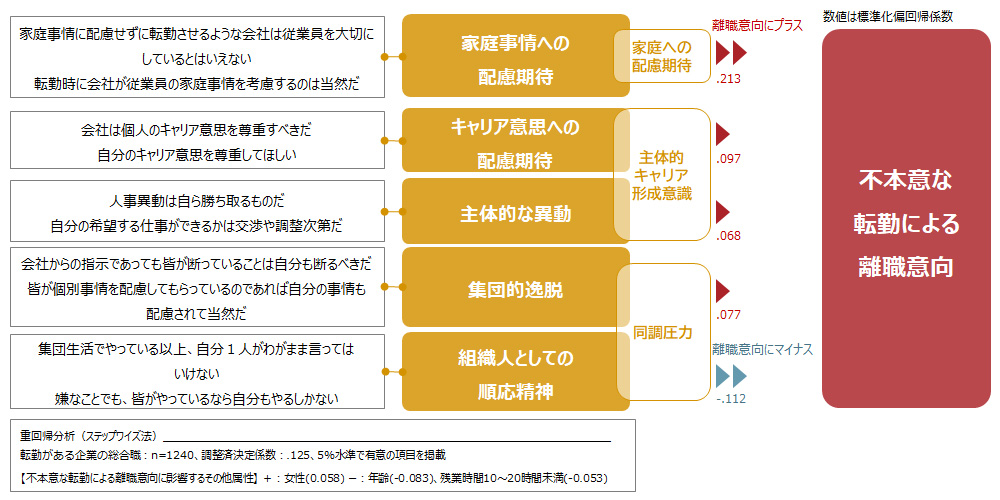

続いて、どのような価値観が離職意向に影響を与えているかについても見ていこう。離職意向には、会社と従業員との関係性が大きく影響する。「家庭事情への配慮期待」「主体的キャリア形成意識」「同調圧力」の3つが特に重要な要素であり、不本意な転勤を受け入れるくらいなら会社を辞める意向と関連している(図表5)。特に「家庭事情への配慮期待」が大きいほど、不本意な転勤による離職意向が高まる傾向がある。

「同調圧力」には、「組織人としての順応精神」と「集団的逸脱」の2種類がある。「組織人としての順応精神」は、嫌なことでも皆がやっているなら自分もやるべきだという意識で、この意識が強い社員は不本意な転勤でも受け入れる傾向にある。一方、「集団的逸脱」は、皆が拒否しているなら自分も拒否すべきだという意識で、この意識が強い社員は転勤拒否の意向を強める傾向がある。職場文化における「同調圧力」は、周囲の状況次第で離職に対する意識を大きく左右することが分かる。

図表5:離職意向と関わる意識(会社と従業員の関係性)

出所:パーソル総合研究所(2024)「転勤に関する定量調査」

公平性のある制度設計が求められる

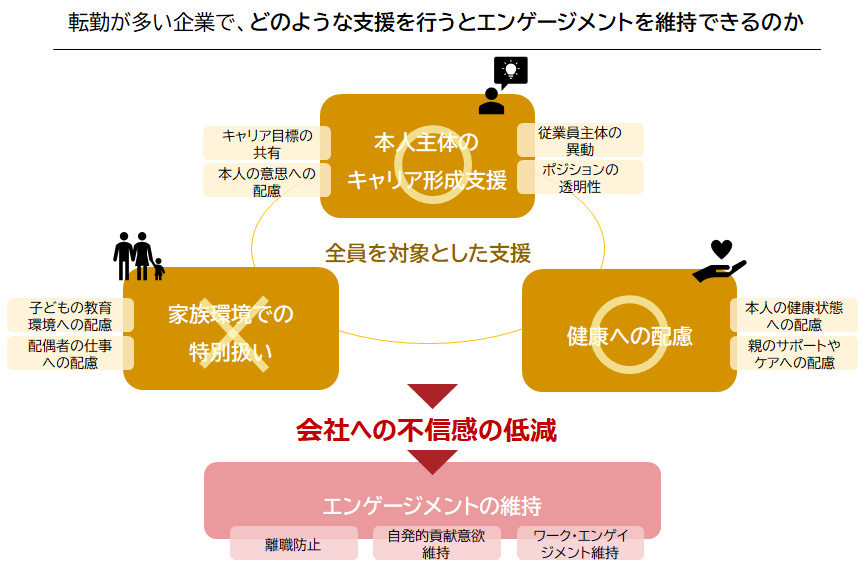

先ほど見たような「家庭事情への配慮期待」が大きいほど離職意向が高いという結果を踏まえると、企業は個別の家庭事情に配慮すべきだと考えがちだ。しかし、特定の社員への特別扱いは他の社員の不満を招き、組織全体のエンゲージメント低下を引き起こす恐れがある。従って、企業は特定層を特別扱いするのではなく、全員が公平に支援を受けられる方法を検討する必要がある。

実際、企業の配慮が従業員のエンゲージメントに与える影響を分析した結果、「家庭事情に基づく配慮(子どもの教育環境や配偶者の仕事など)」は、組織全体の会社への不信感を高める要因となることが分かった。現代では生涯未婚率の上昇や子どもを持たない夫婦の増加が見られるため、特定の家族構成の社員を優遇することは、他の社員に不信感を与えかねない。そのため、企業は家族構成にかかわらず、すべての社員が公平に支援を受けられる方法を検討すべきである。

一方で、キャリア目標の共有や本人の意思の尊重、ポジションの透明性を高めるといった「本人主体のキャリア形成支援」は、社員の不信感を高めることなく、むしろポジティブな影響を与える。さらに、健康への配慮や介護支援などの施策も、すべての社員を対象とすることで公平性を確保できる。

図表6:転勤時の配慮と会社への不信感、エンゲージメントとの関係性

出所:パーソル総合研究所(2024)「転勤に関する定量調査」

まとめ:一人ひとりのキャリア意思を尊重し、全員を対象とした支援を

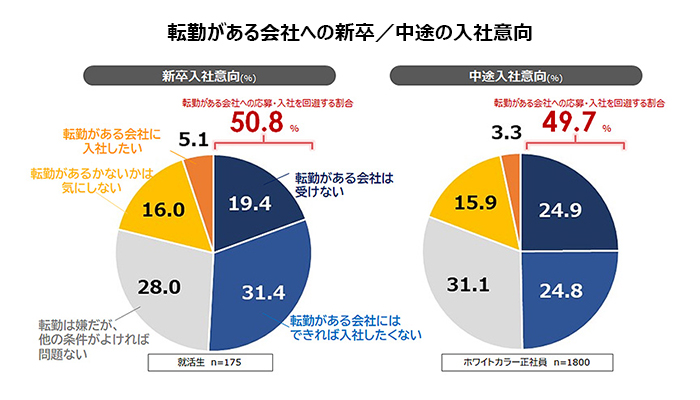

現代の労働市場では、「転勤がある会社の総合職であれば転勤は当然」という考えは通用しなくなってきている。無条件に転勤を受け入れる社員は少数派であり、不本意な転勤を理由に離職を選ぶ人も増えている。特に、若年層や女性、優秀なハイパフォーマー層、市場価値が高い従業員では、転勤制度が離職リスクを高める要因となっている。また、転勤の内示がなくても将来の転勤を懸念して退職を決断するケースもある。

このような状況を踏まえ、企業は転勤制度を見直し、転勤が難しい社員に柔軟に対応していくことが求められる。その際、特定層を優遇することは不信感を招くため、健康への配慮や本人主体のキャリア形成支援を行い、従業員一人ひとりのキャリア意思を尊重する仕組みを整備することが重要である。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます