日本企業における転勤制度は、長年にわたり企業主導で運用され、従業員のキャリア形成や事業運営の要として機能してきた。しかし、近年のライフスタイルの変化や価値観の多様化が進む中で、従来の形では対応が難しくなり、その見直しが強く求められている。

特に、共働き世帯の増加やワークライフバランスを重視する意識の高まりにより、転勤を望まない従業員が増えている。これにより、企業は採用や人材の定着、さらにはモチベーション維持の観点から、転勤制度の在り方を再考せざるを得ない状況にある。

本コラムでは、企業において転勤制度の見直しが求められる理由として、求職者や従業員が転勤を望まなくなった背景を考察する。

Index

求職者や従業員が転勤を望まなくなった背景

1-1.働き方の変化

まずは、働き方の変化を見ていこう。求職者や従業員が転勤を望まなくなった背景として、以下の3つの変化が挙げられる。

1.ライフスタイルの変化:共働き世帯の増加、男性の家事育児参画、介護をしながら働く人の増加やそれらに伴うワークライフバランスを重視する意識の高まりなど

2.

就労観の変化:主体的キャリア形成意識の高まりや、将来の昇進を見返りとする転勤への意欲低下など

3.

転勤の必要性認識の低下:テレワークの普及による転勤の必要性への疑問など

中でも、「ライフスタイルの変化」が顕著である。

近年では、夫婦共に正社員として働き続ける家庭が増加し、転勤を理由にどちらかが仕事を辞めるという選択が容易ではなくなっている。家族帯同での転勤が難しい場合、単身赴任を選択せざるを得ないが、その場合、残された配偶者が仕事と家事・育児を一手に担うことになり、大きな負担を強いられる。

また、介護をしながら働くワーキングケアラーも増加しており、転勤が家族の生活に与える影響はますます大きくなっている。このようなライフスタイルの変化を踏まえ、企業には従業員の家庭状況に配慮した制度整備が求められている。

1-2.統計データから見るライフスタイルの変化

とはいえ、ライフスタイルの変化自体は今に始まったことではない。それにもかかわらず、近年になって問題が顕在化したのはなぜだろうか。その背景には、ここ数年の変化のスピードが特に速かったことがある。

では、実際にどの程度の変化があったのか、公的な統計データを基に確認してみよう。

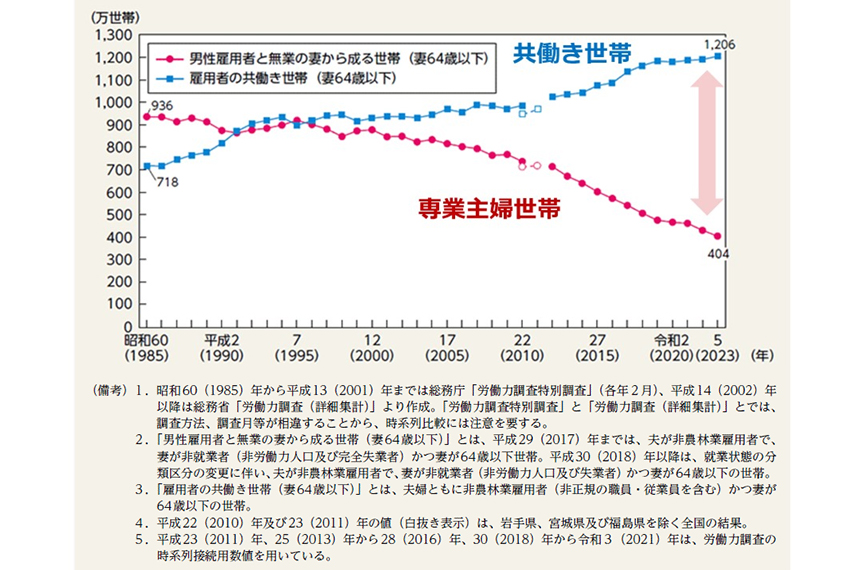

中でも最も大きな要因として挙げられるのが、共働き世帯の増加だ。共働き世帯は1990年代後半に専業主婦世帯を上回った後も増え続け、2023年にはその3倍に達している(図表1)。

図表1:共働き世帯数の推移

出所:内閣府「令和6年版男女共同参画白書」 p.5

※以下より引用。矢印、および、グラフの説明は筆者追加

※https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/html/zuhyo/zuhyo00-op02.html

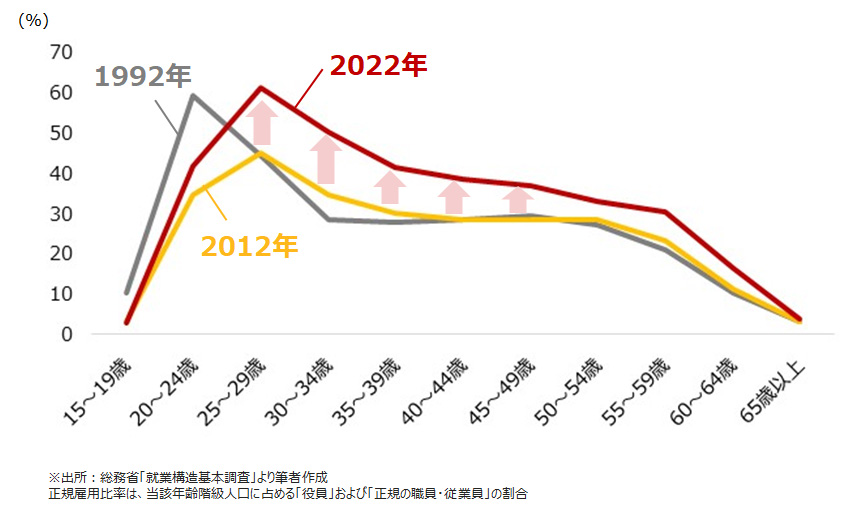

さらに、女性の正規雇用比率も上昇している(図表2)。特に20~30代の若年世代を中心に、過去10年間で正社員として働く女性が増加した。以前であれば、子どもが小さいうちは仕事を辞め、子どもが成長してからパートで復帰する女性が多かった。しかし、近年では、小学生以下の子どもを持つ女性の正規雇用比率が上昇し、子育てと仕事を両立するケースが一般的になりつつある(図表3)。

図表2:女性の正規雇用比率の推移

図表3:子どもがいる女性の正規雇用比率の推移[末子の年齢別]

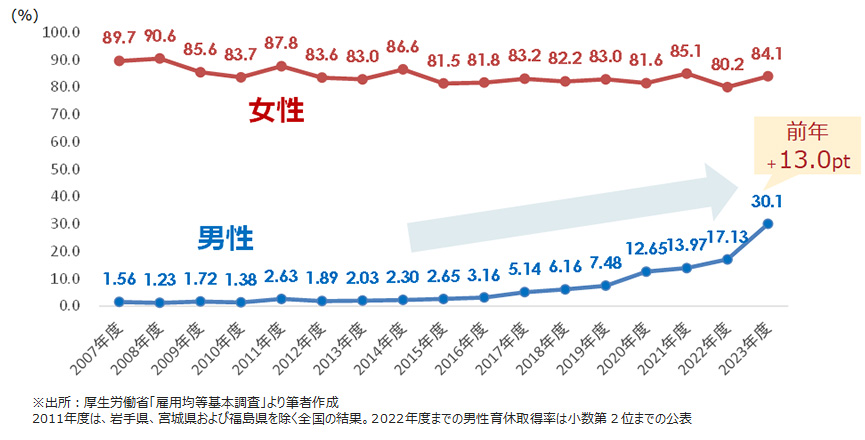

加えて、男性の育休取得率も近年急速に上昇している(図表4)。取得期間の短さや、取得した育休を十分に活用できていない「取るだけ育休」の問題は依然として残るものの、男性の家事・育児参画への意識が高まっていることは確かである。このような変化を踏まえると、単身赴任を前提とする転勤制度は、時代の変化にそぐわないものになりつつある。

図表4:育休取得率の推移

さらに、介護の問題も深刻化している。総務省の「令和4年就業構造基本調査」によると、介護をしながら働くワーキングケアラーは、2012年から2022年の10年間で74万人増加し、計365万人に上る。この統計には、介護をしていることを申告しない「隠れ介護」の人々は含まれていない可能性もある。企業はこうした見えないケアの実態も踏まえて、従業員の家庭状況に配慮した制度を整備する必要がある。

1-3.転勤に対する従業員の不安

こうしたライフスタイルの変化は、転勤に対する就労者の不安に表れている。特に配偶者や子どもがいる従業員にとって、「配偶者の仕事」や「子どもの教育環境」が大きな懸念材料である(図表5)。また、中学生以下の子どもがいる男性の36.7%が「配偶者に家事育児の負担がかかること」を不安視している。これは、夫婦で家事・育児を分担していた状況が、転勤によって崩れることへの懸念を示していると考えられる。

また、既婚女性や高校生以上の子どもがいる男性にとっては、「家族と過ごす時間の減少」も大きな懸念材料であり、単身赴任を余儀なくされる転勤制度への不安が顕著である。これらのことから、ライフスタイルの変化に伴い、転勤と家庭生活の両立がますます困難になっている現状が浮き彫りとなっている。

図表5:転勤に関して不安に感じること[ライフステージ別]※上位5項目

出所:パーソル総合研究所(2024)「転勤に関する定量調査」

企業が転勤を見直すべき理由

2-1.採用・定着およびモチベーションへの影響

このように働き方が変わり、求職者や従業員側が転勤を望まなくなった結果、企業において、転勤制度の存在が人材獲得や定着の障壁となっている。

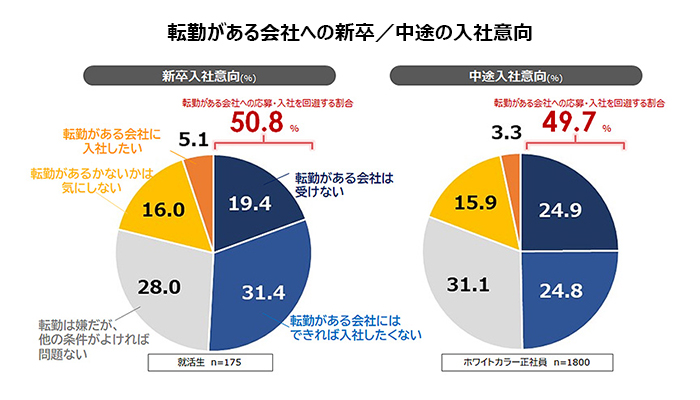

パーソル総合研究所の「転勤に関する定量調査」によると、転勤のある企業への入社を避けたいと考える就活生は約半数に上る。人材獲得がますます難しくなりつつある現在において、転勤制度によって優秀な人材を取りこぼしている可能性があることは大きな問題である。

また、転勤がある企業に勤める総合職正社員であっても、無条件に転勤を受け入れる人は2割に満たない。転勤を受け入れる従業員が少なければ、転勤制度の運用自体が困難になり、制度の維持が難しくなる。さらに、転勤を理由に離職するケースも少なくない。主な離職理由には家庭の事情や自身の希望との非合致があり、例えば、男性の育児休業取得が進む中で、復帰後の転勤を懸念して離職するケースや、転勤がない前提で入社した一般職や地域限定職が総合職に統合された後に転勤を強いられて離職するケースも発生している。

加えて、転勤した社員のモチベーション維持も大きな課題である。プライベートを犠牲にして転勤を受け入れた社員や、転勤が特定の社員に偏る場合には、不満や不公平感が生まれ、エンゲージメントの低下につながりやすい。

このように、転勤を望まない求職者や従業員の増加による採用や定着、モチベーションへの影響を鑑みると、企業が既存の転勤制度を維持することは難しい。

2-2.経営方針との整合性

さらに、企業が推進するダイバーシティ経営やキャリア自律、Well-being経営の観点からも、従来の転勤制度は見直しが不可避となっている。

例えば、ダイバーシティの観点から見ると、転勤が昇進・昇格の前提となっている企業では、家庭を持つ従業員が昇進を諦めざるを得ない状況が生じる。これにより、優秀な人材の活躍機会が制限され、企業の競争力低下につながる可能性がある。また、キャリア自律の観点から見ると、本人の意向を無視した転勤は、キャリア自律の考え方と矛盾する。さらに、Well-being経営の観点では、単身赴任による食生活の乱れや金銭的・肉体的負担の増加、転勤によるライフプランニングの変化など、従業員の人生に大きな影響を及ぼす。

多様な人材が活躍できる環境を整え、従業員の健康や働きやすさを考慮することは、企業の持続的成長に欠かせない。しかし、従来の転勤制度には、こうした方針と相反する側面もあり、抜本的な見直しが求められている。

まとめ:時代に合った転勤制度への見直しを

かつて日本企業の転勤制度は、合理的な仕組みとして機能していた。しかし、この10年で女性活躍推進や働き方改革が進み、さらにコロナ禍を経て働き方の見直しが加速したことで、労働環境は大きく変化した。その結果、ライフスタイルや価値観の変化に伴い、転勤を望まない求職者や従業員が増え、従来の画一的な転勤制度の限界が浮き彫りになっている。

こうした状況を踏まえ、企業は求職者や就労者のニーズに寄り添いながら、転勤制度を柔軟に見直すことが求められる。具体的には、転勤の可否を選択できる制度の導入、テレワークを活用した勤務地選択の柔軟化、転勤に伴う負担を軽減するための手当の拡充などが考えられる。

時代に即した転勤制度の見直しを進めることで、企業は求職者や従業員から「選ばれ続ける」存在となり、競争力の強化につながるだろう。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

![図表3:子どもがいる女性の正規雇用比率の推移[末子の年齢別]](/assets/individual/thinktank/assets/20250428_transfer-column_03.jpg)

![図表5:転勤に関して不安に感じること[ライフステージ別]※上位5項目](/assets/individual/thinktank/assets/20250428_transfer-column_05.jpg)