今後、労働力不足がさらに深刻化する中、限られた労働力を活用するべく、生産性の向上が求められています。そうした中、働き手のボリュームゾーンを占める40歳以上のミドル・シニア層には、更なる躍進を通じて、企業組織を支える中核的な役割を担うことが期待されています。しかし、ミドル・シニア層の就業意識や躍進の実態については十分明らかになっていません。そこで、パーソル総合研究所では、法政大学大学院 石山恒貴教授プロジェクトリーダーの下、ミドル・シニア層の働き方や就業意識に関する実態、およびミドルからの躍進に影響する要因を定量的に調査分析するプロジェクトを発足しました。本レポートでは、同プロジェクトで実施した「ミドル・シニアの躍進実態調査」(※1)の結果、明らかになった主なトピックスを全7回の連載形式でお届けします。

第1回目となる今回は、「ミドル・シニアの躍進の実態」についてです。

現在、ミドル・シニアに寄せられる世間からの声は厳しく、最近では「弱体化するミドル・シニア」や「中高年の不活性問題」など、その働きぶりを皮肉交じりに揶揄する論調が強まっています。しかし、そうした主張のほとんどは印象論の域を超えず、必ずしも客観的なデータによって実証されたものではありません。そこで、本レポートでは、2300名のミドル・シニアに対する実態調査を通じて明らかになった「ミドル・シニアの躍進の実態」についてお伝えします。

本プロジェクトにおける「ミドル」「シニア」の定義

ミドル:40~54歳 | シニア:55~69歳

1.「躍進」の定義

躍進の実態についてみていく前に、まず躍進している状態の定義についてご説明しましょう。今回、私たちはミドル・シニアが躍進している状態を測定するために、「ジョブ・パフォーマンス」尺度を用いることにしました。他にも「働くことへのやる気(ワークモティベーション)」や「仕事に対する活力(ワークエンゲイジメント)」などの指標が考えられますが、今回のプロジェクトでは、「生産性向上を通じて、企業経営に資する中核的な役割を担う」という趣旨から、「仕事上の役割を果たしているか」「成果を出しているか」といった「仕事の成果」に着目しました。そこで、以下5つの項目を躍進状態を測定する指標として用いることにしました。

ミドル・シニアの躍進状態を測定する項目

1.任された役割を果たしている |

Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of management, 17(3), 601-617.で用いられているIRB(In-Role Behavior)尺度のうち、逆転項目2つを除いた5項目を採用

上記5項目に対する回答の結果から、躍進の度合いを「躍進層」「中間層」「非躍進層」の3群に整理しました。その基準は以下の通りです。

躍進層:全5項目において「あてはまる」以上を回答した人 |

2.「ミドル・シニアの躍進」の割合

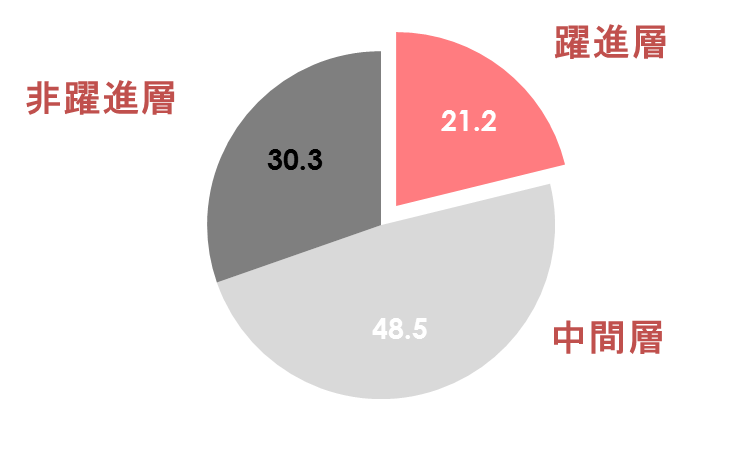

それでは、いよいよミドル・シニアの躍進の実態についてみていくことにしましょう。図1は上記の基準に基づいてミドル・シニア2,300名の躍進の割合を示した結果です。調査の結果、仕事で高いパフォーマンスを発揮している「躍進層」は全体の約2割であり、「非躍進層」は全体の約3割であることが分かりました。

【図1】:ミドル・シニアの躍進の割合

それでは、ミドル・シニアの躍進の実態をもう少し細かく見ていくことにしましょう。

3.上位職層になるほど増える「躍進層」

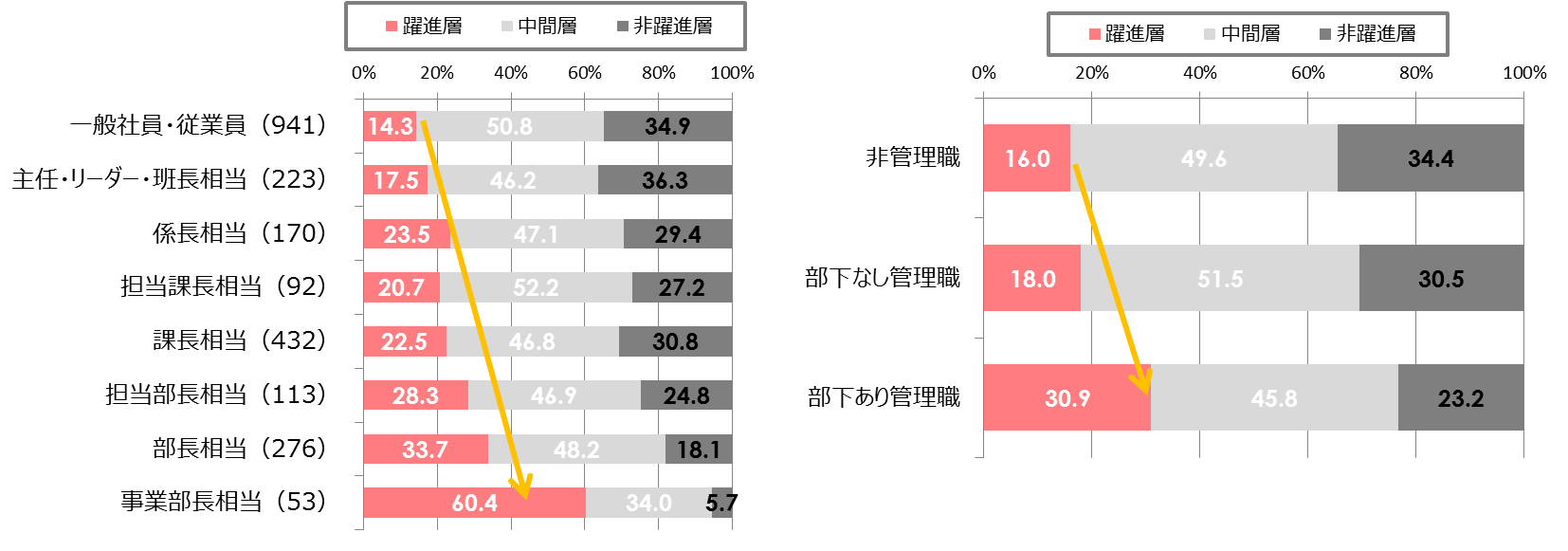

まず、役職別に躍進層の割合を示したのが図2です。

【図2】役職別にみた「躍進層」の割合

図2が示すように、一般社員クラスでは、全体の14%ほどであった躍進層の割合が上位職層になるにつれて高まる傾向にあり、事業部長クラスでは全体の6割が躍進層であるという結果が分かっています。管理職(部下あり・部下なし)と非管理職層に分けた結果からも同様の示唆が得られます。この結果だけでは、躍進層ほど上位職層に抜擢されやすいのか(躍進→昇格)、それとも上位職ほど人を躍進させる効果があるのか(昇格→躍進)を断定することは難しいでしょう。ただし、役職が高いことと躍進層の多さには一定の関連があり、役職が高い人ほど躍進していることが言える結果となりました。

4.M字カーブを描く「ミドル・シニアの躍進」

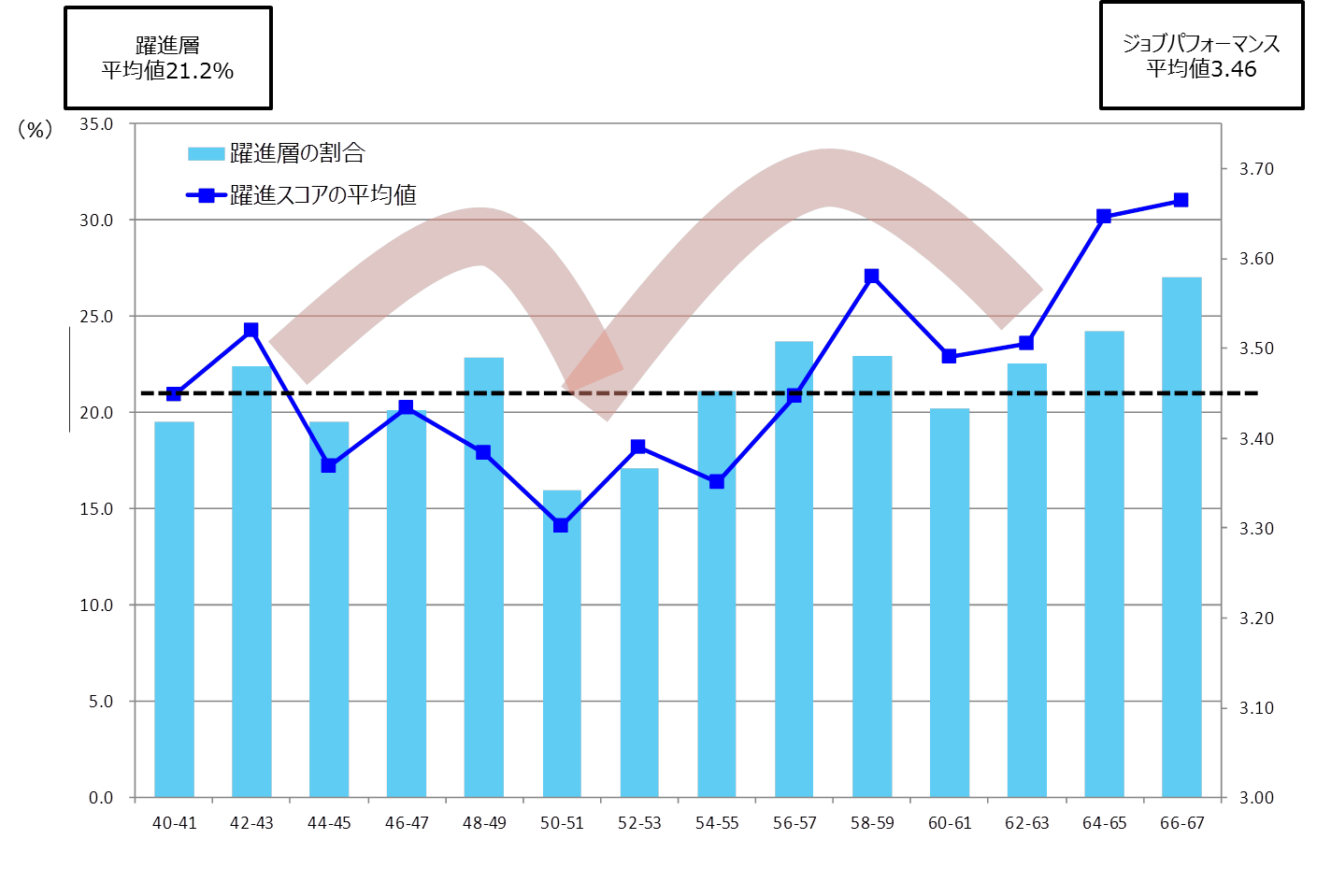

続いて、「躍進層」の割合を年齢別(2歳刻み)に示したのが図3です。

【図3】年齢別にみた「躍進層」の割合

図3からわかる通り、躍進層の割合が全体平均を上回るのは40代と50代後半、さらに60代であることが分かります。一方、50代前半は大幅に割合が減少し、50歳-51歳では、約15%という結果となりました。図3の通り、年齢別に見た「躍進層」の割合を年代別に比較すると、「M字カーブ」を描くことが分かります。ここで、一つの疑問が生じます。それは、なぜ50代前半に躍進層の割合が減り、50代後半にかけてその割合が増加するのかいう問いです。一般的には、職業人生の終わりに向けて次第に躍進層の割合が減っていくように思われがちですが、データはそうした見方とは異なる結果を示しています。

この理由については、特に大手企業を中心に導入が進んでいる「役職定年制度」と無関係ではありません。詳しくは、別のレポートでお伝えしますが、年齢と職位を基準に、役職を退任する役職定年制度の対象年齢が50歳前半から始まります。役職退任による影響から、一時的に仕事に対する意欲やパフォーマンスが低下することは本調査でも明らかになっています。しかし、その後の50代後半にみられる「躍進層」の増加は、役職退任後もマインドセットを変えて仕事に取り組むことでパフォーマンスを高めることができることを示唆しています。役職定年後のパフォーマンス低下を見据えて、役職定年前後の運用設計を見直すことが、50代前半の躍進層を引き上げるポイントになりそうです。詳しくは、本レポート第6回「ベールに覆われた、役職定年制度の運用実態とその功罪」(2018年春リリース予定)にてお届けする予定です。

まとめ)躍進するミドル・シニアの割合は全体の2割

以上、本レポートでは、法政大学石山恒貴研究室と共同で実施した2300名のミドル・シニアを対象にした定量調査の結果を基に、データで見る「ミドル・シニアの躍進の実態」をお伝えしてきました。仕事で高いパフォーマンスを発揮している「躍進層」の割合は全体の約2割であり、「非躍進層」は全体の約3割であることが分かりました。

それでは、より多くのミドル・シニアが躍進する組織をつくるために、人事やマネジメントはどのような打ち手を講じればよいのでしょうか。みなさんのこの問いにお応えするためには、本レポートで見てきた「躍進状態」に繋がる具体的な行動を見ていく必要があるでしょう。どのような行動をしている人が躍進しているのかが分かれば、その行動を促す具体的な打ち手を検討することが可能になるためです。そこで、次回レポートでは、「躍進するミドル・シニアが実践する”5つのアクション」についてお伝えします。どうぞお楽しみにしてください。

(※1)調査概要は以下の通りです。

調査概要

| 株式会社パーソル総合研究所/法政大学

石山研究室 「ミドル・シニアの躍進実態調査」 |

|

|---|---|

| 調査方法 | 調査会社モニターを用いたインターネット調査 |

| 調査協力者 | 以下の要件を満たすビジネスパーソン:2,300名 (1)従業員3000人以上の企業に勤める40~69歳の男女 (2)正社員(60代は定年後再雇用含む) |

| 調査日程 | 2017年5月12日~14日 |

| 調査実施主体 | 株式会社パーソル総合研究所/法政大学 石山研究室 |

※引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所・法政大学 石山研究室「ミドル・シニアの躍進実態調査」

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます