パーソル総合研究所と中央大学の共同研究「労働市場の未来推計2035」では、2018年に公表された前回の「労働市場の未来推計

2030」と比べて、推計対象に「外国人」を含めているという点が更新点の一つとなっている。外国人労働者自体は、6年前と比べても約60万人増加し、労働力全体に占める外国人労働者の割合も高まっているとともに、2018年の入管法の改正を受け2023年から特定技能が適用される対象分野の拡大されたことや2024年には「技能実習制度」に代わる「育成就労制度」が創設されるなどの法改正も行われている。

以上のように、国内の労働力不足を背景とした外国人の雇用促進施策は継続的に実施されており、今後もこの流れは続くものと考えられる。本稿では、都道府県別の労働力不足を念頭に、地方における外国人労働者の雇用実態について既存統計を用いて、明らかにしていく。

- 近年、医療・福祉、建設業での雇用が拡大しつつある外国人労働者

- 都市圏に集中する外国人労働者

- 専門的・技術的分野、技能実習が多いが、増えつつある特定技能労働者

- 都市部の製造業、介護、建設業で活用される特定技能労働者

- まとめ

近年、医療・福祉、建設業での雇用が拡大しつつある外国人労働者

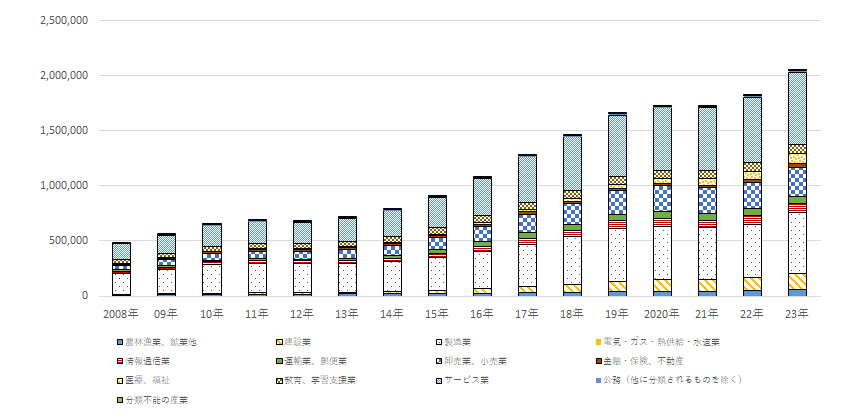

はじめに、国内の外国労働者増加の推移とその内訳について見ると、2008年には約50万人であった外国人労働者は2023年には約200万人と15年間で約4倍の規模まで増加している。外国人労働者数の推移を見ると、東日本大震災が発生した2011年以降、数年間はほぼ横ばいとなっているが、2010年代半ばから新型コロナウイルス感染症拡大期である2020年、2021年にかけては増加傾向が顕著である。

産業別にその内訳について見てみると、サービス業に従事する外国人労働者が最も多く、次いで製造業、建設業といった産業での労働者数が多くなっている。建設業は、5年前の約7万人から2023年の約14万人と倍増しており、同様に医療・福祉業においても5年前の約26万人から2023年には約90万人と3倍以上の規模となっており、外国人労働者の活用が進んでいる。

図表1:産業別の外国人労働者の推移【2008年~2023年】

出所:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」より筆者作成

都市圏に集中する外国人労働者

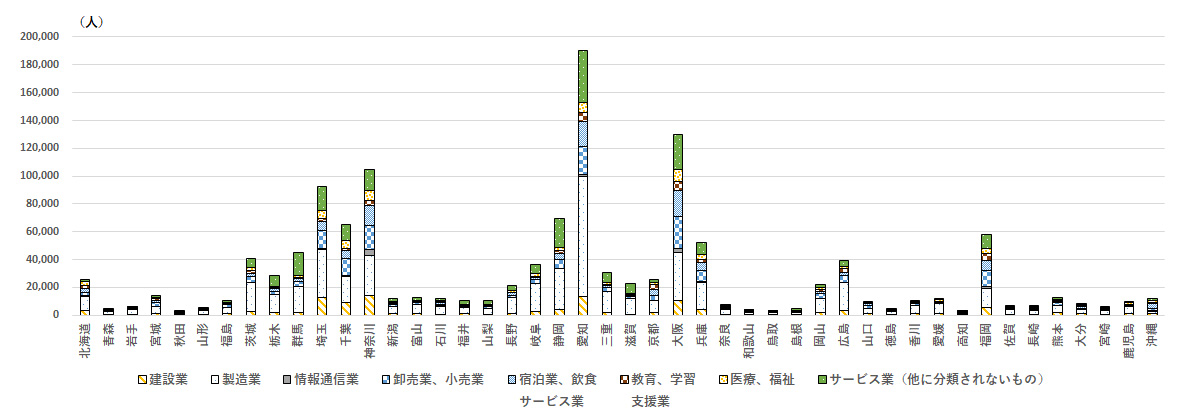

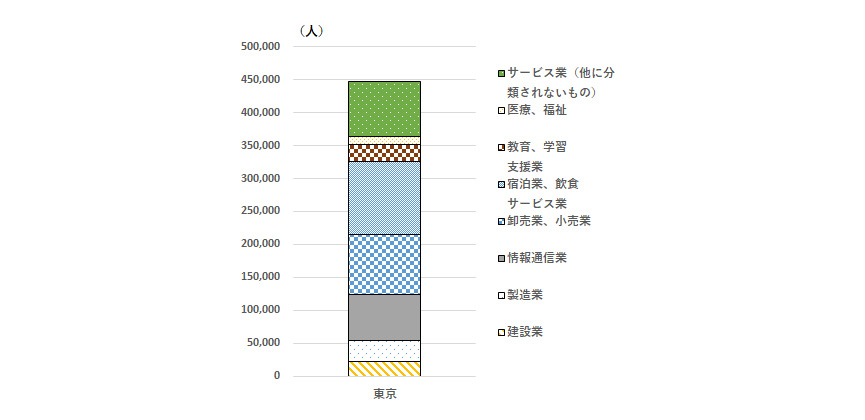

図表2・3では、都道府県別、産業別に外国人労働者の就労状況を示している。まず、外国人労働者数の多い都道府県について見ていくと、東京、愛知、大阪という3大都市および周辺地域で多く、外国人が雇用されていることが分かる。特に、東京においては、2番目に労働者数の多い愛知と比べても、約45万人と倍以上の雇用規模となっている。東京では、産業ごとの外国人雇用状況についても他地域と違った傾向が見られ、製造業に従事する外国労働者数が少なく、情報通信業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業における外国人労働者数が多くなっている。一方で、3大都市圏および周辺地域以外の都道府県では、外国人労働者総数で見ても2万人に達していない地域がほとんどで、外国人労働者が都市部に集中している現状が確認できる。

図表2:都道府県別の外国人労働者の状況【2023年】

出所:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」より筆者作成

図表3:産業別の外国人労働者の状況【2023年】

出所:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」より筆者作成

専門的・技術的分野、技能実習が多いが、増えつつある特定技能労働者

政府は、国内における少子高齢化の進展や労働力不足などを背景に、1989年の出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)改正以降、外国人労働者受入れに関する制度改正を継続的に行ってきた。主な制度改正について概観すると、まず1989年の入管法改正によって、専門的技術を持つ外国人労働者や日系ブラジル人や日系ペルー人といった日系人などを対象に、就労可能な在留資格が拡大された。1993年には、外国人労働者が日本の技術を学ぶことを目的に、農林水産業や製造現場で働くことを認める「技能実習制度」が創設された。その後も、継続的に入管法改正が行われることになるが、2018年の入管法改正では、中小企業の人手不足に対応するために特定分野において一定の専門性や知識・技能を持った外国人を受入れる「特定技能」という在留資格が創設された。

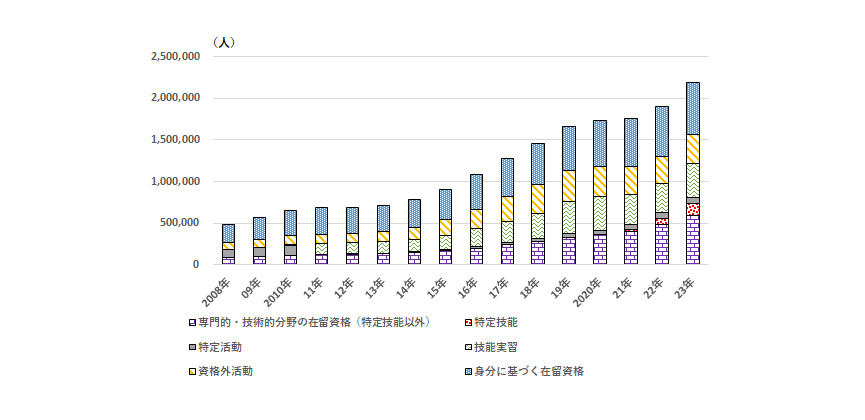

在留資格別の外国人労働者の内訳を見ると、永住者、定住者、日本人配偶者などといった「身分に基づく在留資格」以外では、「専門的・技術的分野の在留資格(特定技能以外)」、「技能実習」、留学などの「資格外活動」といった在留資格を持つ外国人労働者で大宗が占められている(図表4)。そのような中で、2018年に創設された「特定技能」外国人労働者については、2020年に7,262人、2021年に29,592人、2022年に79,504人、2023年には138,518人と着実に増加している。

図表4:在留資格別外国人労働者の推移【2008年~2023年】

出所:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」より筆者作成

都市部の製造業、介護、建設業で活用される特定技能労働者

在留資格「特定技能」については、在留期間、技能水準、家族帯同が認められるか否かなどといった点で、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分けられる。「特定技能1号」では「特定技能2号」で求められる技能水準より低い水準でも適用されるかわりに、在留期間が最大5年、家族の帯同が認められないといった制限が設けられている。それに対して、「特定技能2号」では、特定産業分野に関する熟練した技能を有しているかどうか試験等で確認が行われ、在留期間に制限がなく、要件を満たせば家族の帯同も認められる。

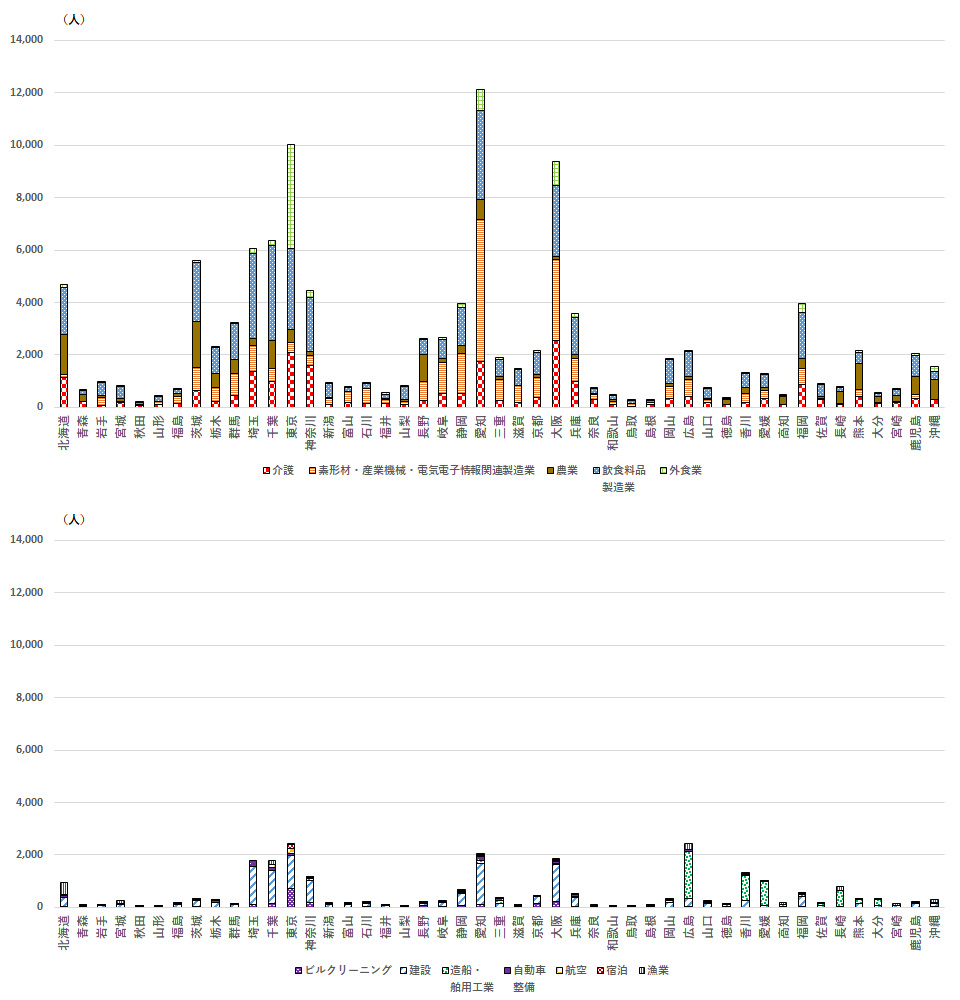

図表5:都道府県別・特定技能外国人労働者の状況【2023年】

出所:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」より筆者作成

図表5は、「特定技能」の対象12分野で従事する外国人労働者の都道府県別の状況を示している。図表5で「介護」を除く11分野が「特定技能2号」対象の分野となる。3大都市圏および周辺地域で労働者が多いのは外国人労働者全体と同様の傾向であるが(図表2)、愛知において労働者数が最も多く、東京が突出していない点が全体傾向との違いとなっている。労働者数が最も多い分野は「飲食料品製造業」であり、次いで「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」となっている。「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」については、愛知や大阪で他地域の水準よりも突出して高い点が特徴的である。大都市圏においては、「介護」、「建設」分野でも特定技能労働者が一定程度、存在している。地方部に着目すると、北海道、茨城、千葉、長野、熊本、鹿児島、沖縄といった地域で「農業」分野、広島、長崎、愛媛など造船業が盛んな地域では「造船・舶用工業」分野で働く特定技能労働者が多いなど、地域性も見られる。

まとめ

本稿では、都道府県別の外国人労働者について、既存の統計調査結果を用いて概観した。主な点は以下の3点にまとめられる。

① 外国人労働者は東京、愛知、大阪および周辺地域で多く、幅広い産業で雇用されている。

②

在留資格別に見ると、専門的・技術的分野、技能実習が多いが、2018年に創設された特定技能労働者も増えつつある。

③

特定技能労働者は、製造業分野での雇用が多いが、特定分野の労働者が多い都道府県があるなど地域性も見られる。

「労働市場の未来推計2035」の推計結果では、宮城県を除く東北各県、北陸各県、岡山・広島県除く中国地方などの地域で、特に労働力不足で深刻であるとの見通しが示された*。このような将来の労働力不足問題の懸念が強い地域では、現状においても都市部と比べて、外国人労働者の活用が進んでいないことが確認できた。

*詳細は報告書 P.18をご覧ください。

労働力人口が大都市に集中する傾向があるのは、外国人労働者だけでなく、日本人労働者についても同じ傾向であるが、外国人においてはその傾向がより顕著であることが考えられる。一般的に、外国人労働者の大半が経済的理由により外国に滞在しており、就業機会の多い大都市圏に集中することはある意味、当然の結果といえる。仮に、地方部の労働力不足問題の解決策として外国人労働者活用を検討する際は、従来多かった「専門的・技術的分野(特定技能以外)」の労働者や「技能実習生」の活用だけでは、恒常的な解決策とはなりにくい。そのような中で、近年創設された「特定技能」労働者制度などを活用しつつ、外国人労働者を単なる労働力としてではなく、同じ地域社会の構成員として受入れ、互いに尊重して生活できるような地域社会づくりが求められる。

プロフィール

中央大学 経済研究所 客員研究員/下関市立大学 経済学部 准教授

鈴木 俊光 氏

1981年宮城県生まれ。2010年中央大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。博士(経済学)。中央大学経済学部任期制助教、内閣府、こども家庭庁を経て2024年から現職。近年の主な研究成果として、「講座 SUT応用編No.5 SUTのバランシング」『産業連関』31巻2号(2024)、「社会経済的要因にみる婚外交際行動」『人口学ライブラリー22 セクシュアリティの人口学』第3章、小島宏・和田光平編、原書房(2022年)がある。

※文中の内容・肩書等はすべて掲載当時のものです。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます