調査概要

- 調査名

パーソル総合研究所「シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査」

- 調査目的

- シニア従業員の就労実態、シニア向け人事施策の実態を明らかにする

- シニア従業員のパフォーマンスに影響する人事管理の特徴を探る

- シニア従業員の就労状況が若年の同僚に与える影響を探る

- 調査対象

【共通条件】

- 居住地域:全国/男女

- 企業規模:100人以上/第一次産業は除く/日本企業のみ

【A群】 シニア従業員 3,000人

雇用形態:正社員 2,409人、定年後再雇用(フルタイム)375人

定年後再雇用(パートタイム)94人、定年後再雇用(嘱託)122人

年 代:50〜54歳 1,056人(男性:365人、女性:691人)

55〜59歳 773人(男性:385人、女性:388人)

60代 1,171人(男性:750名、女性:421人)【B群】 若年従業員 3,000人

雇用形態:正社員(取締役・代表取締役・社長相当は除く)

年 代:20代-40代 各1,000人(男女 各500人ずつ)合計サンプル数 6,000人

- 調査時期

2021年1月6日 – 1月12日

- 調査方法

調査会社モニターを用いたインターネット定量調査

- 調査実施主体

株式会社パーソル総合研究所

調査概要

シニア従業員の就労実態

シニア従業員が活躍する職場の特徴

シニア従業員の変化適応力(トランディション・レディネス)と職場環境

シニアのキャリア相談と変化適応力

シニア従業員の就業状態が若年社員へ与える影響(世代間ピア効果の分析)

調査結果(サマリ)

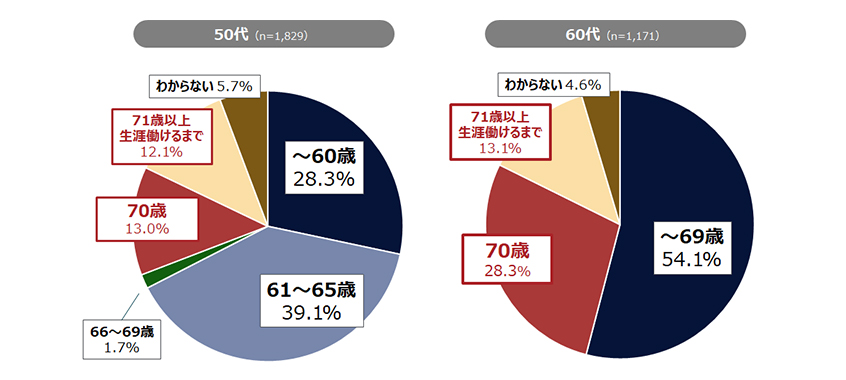

60代の4割以上は「70歳以上まで働きたい」

日本企業で働くシニア従業員に「何歳まで働きたいか」をたずねると、「70歳以上まで働きたい」と回答した50代は25.1%、60代では41.4%であった。

図1.希望就業年齢

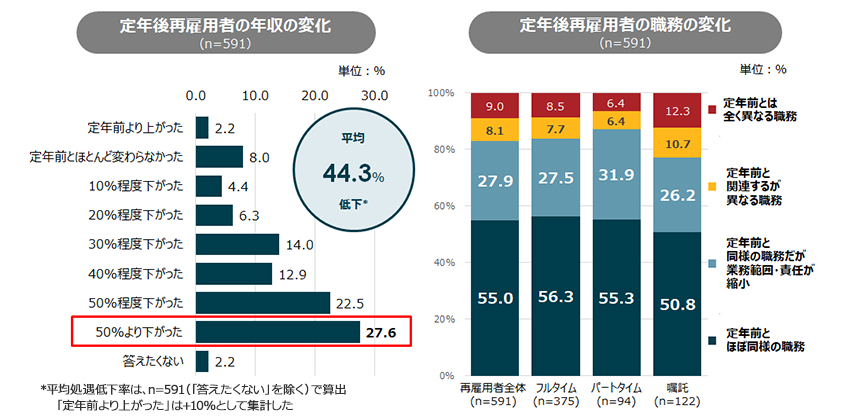

再雇用者の年収は平均44.3%低下

シニア従業員の再雇用後の処遇を見ると、再雇用者の「職務」は半数以上が定年前と変わらないが、「年収」はパフォーマンスに関係なく低下。平均して、定年前の年収額よりも44.3%程度低下している。

図2.定年後再雇用者の年収と職務の変化

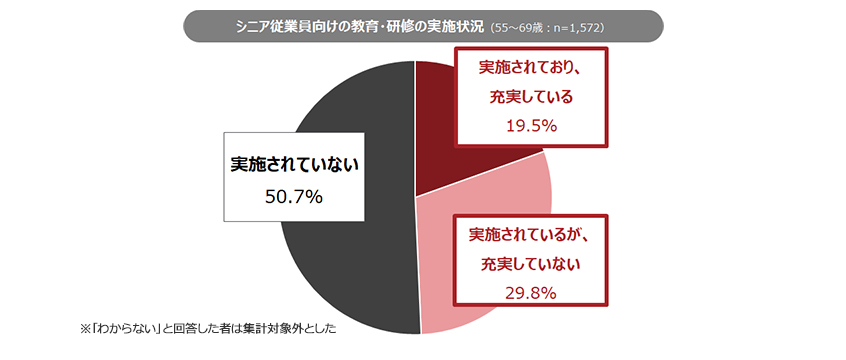

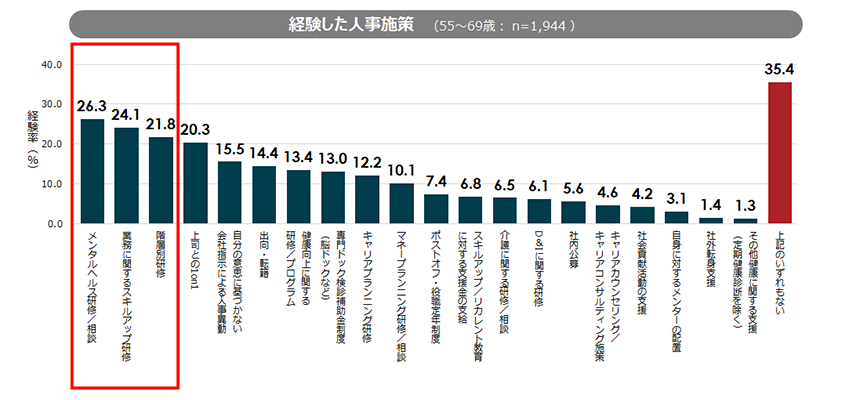

シニア従業員向けの教育・研修は5割以上が「実施されていない」

シニア従業員向け教育・研修の実施状況については、「実施されていない」が半数に上る。なお、実施しているケースで、よく行われている教育・研修内容の上位3つは、「メンタルヘルス研修/相談」「業務に関するスキルアップ研修」「階層別研修」であった。

図3.シニア従業員向けの教育・研修の実施状況

図4.シニア従業員が経験した人事施策

シニア従業員の活性化のカギは「変化適応力(トランジション・レディネス)」

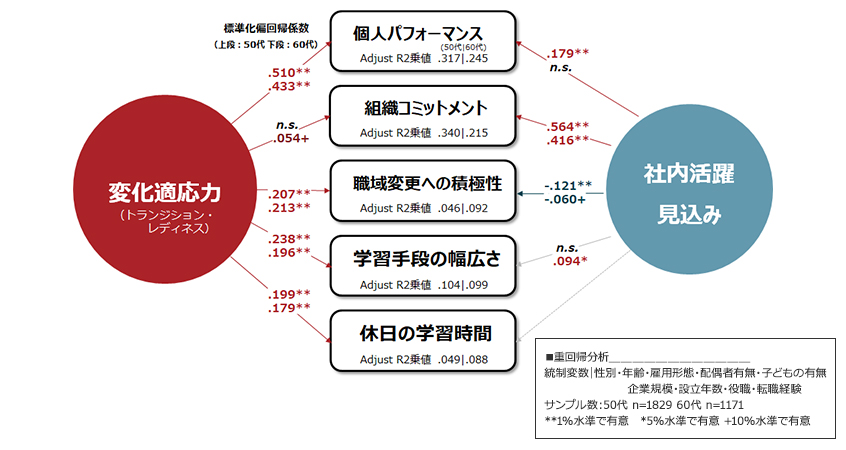

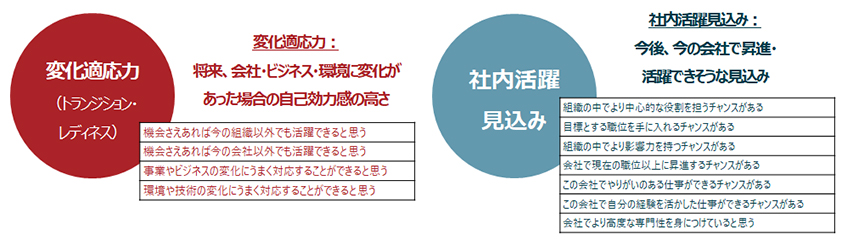

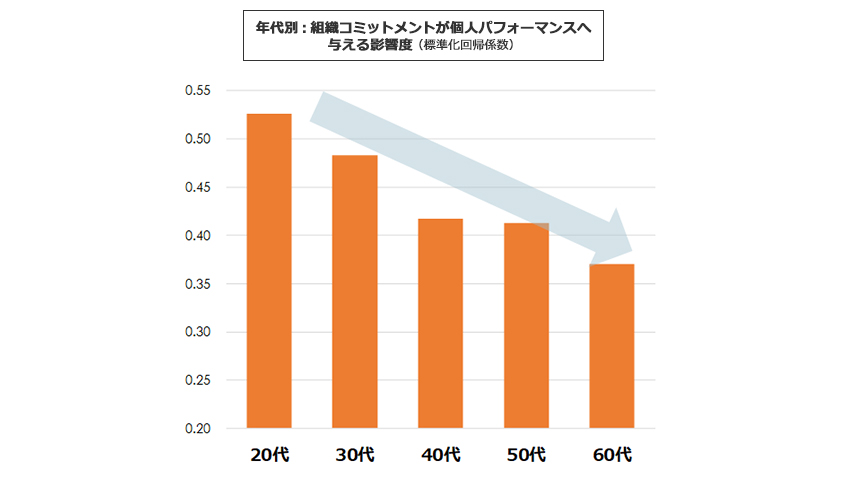

シニア従業員の活性化を促すものとして、「変化適応力(トランジション・レディネス)」と「社内活躍見込み」に着目。分析の結果、「変化適応力」はシニア従業員の「パフォーマンス発揮」や「職域移行への積極性」「学習行動」を促進、「社内活躍見込み」も「パフォーマンス」や「組織コミットメント」を促進していた。一方、自社への「組織コミットメント」は、年齢が上昇するにつれて、個人パフォーマンスには結びつかなくなることも明らかになった。

図5.シニア従業員の活性化に関する変化適応力の影響

図6.「変化適応力」「社内活躍見込み」の概要

図7.組織コミットメントとパフォーマンスの関係

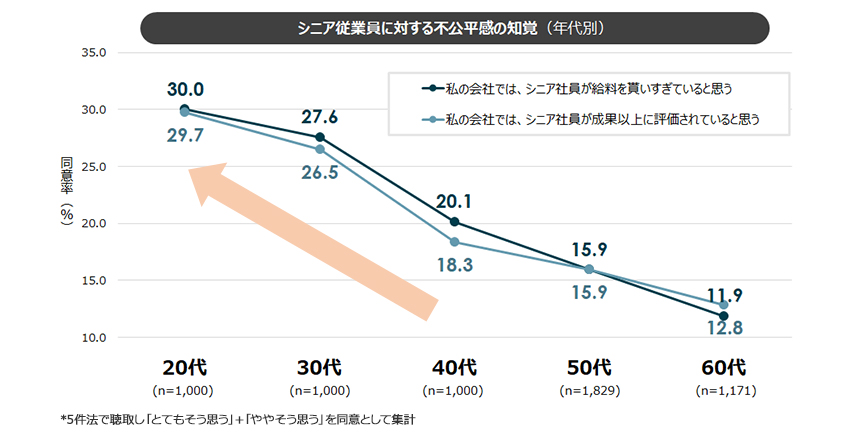

若年社員ほど、自社のシニア従業員に対して不公平感を抱いている

次に、シニア従業員が周囲(特に社内の若年社員)に及ぼす影響を分析した。

まず、自社のシニア従業員に対する処遇について不公平感があるかを聞いたところ、20代従業員の3割がシニア従業員は「給料をもらい過ぎている」「成果以上に評価されている」と不公平感を抱いていた。また不公平感を抱く割合は、若い年代ほど高い傾向にある。

図8.シニア従業員に対する不公平感の知覚(年代別)

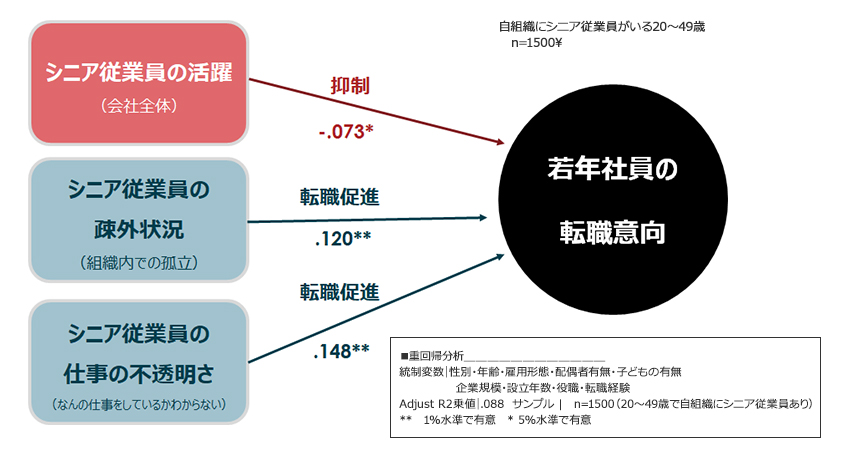

シニア従業員の働きぶりが若年従業員の転職意向に影響

さらに、シニア従業員の働きぶりが若年社員の転職意向に与える影響を見たところ、シニア従業員が組織内で孤立していたり、何の仕事をしているのか周囲からよく分からないような職場では、若年社員の転職意向が高まっていた。逆に、シニア従業員が活躍している職場では、若年社員の転職意向は抑制されている。

図9.シニア従業員の就業状態が若年社員の転職意向に与える影響

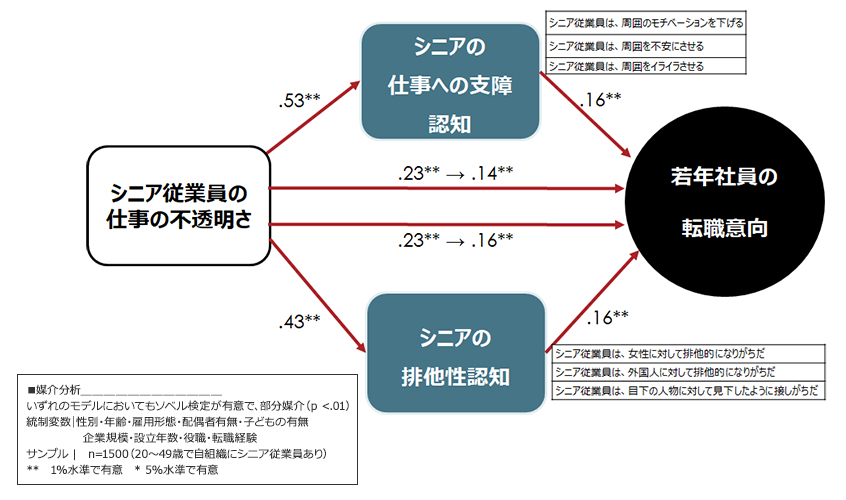

シニア従業員の仕事の不透明さがエイジズムを高める

さらに、シニア従業員の仕事内容の不透明さは、若年社員のシニア従業員に対する偏見(エイジズム)を高める。その偏見がまた、若年社員の転職意向を高めている。

図10.シニア従業員の仕事の不透明さと若年社員の転職意向の関係

分析コメント

2021年4月の改正高年齢者雇用安定法の施行に伴い、70歳までの就業機会確保が努力義務化された。これに対し、定年後再雇用により対応している企業は多い。

そのような中、今回の調査では、シニア層の処遇が再雇用後に大幅に低下していることが明らかになった。職務は変わらないにもかかわらず、年収は半減している。不合理な処遇低下は、同一労働同一賃金の原則に抵触するリスクがあり、年齢による一律的な処遇は見直すべき時機に来ている。しかし、いまだにシニア層は研修や訓練の対象にならず、対策の優先度が上がりにくい。

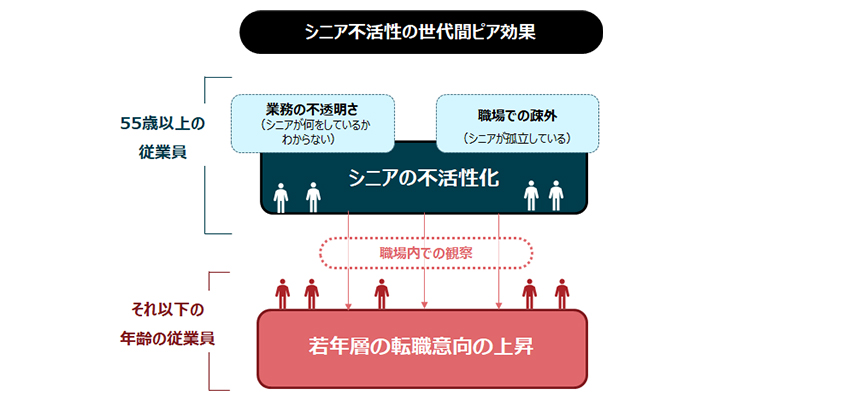

また、調査では、シニア層の不活性化が社内の若年層の離職を促進することも示唆された(世代間ピア効果)。近年、大手企業において若手社員の離職がしばしば課題として挙がるが、そうした問題がシニア層不活性化の問題と表裏一体であることは、もっと認識されてよいだろう。

図11.シニア不活性の世代間ピア効果

なお、年齢が上がるほど、「会社へのコミットメント」がパフォーマンスにつながらなくなる一方で、

組織変化や環境変化に備える「変化適応力」が重要になることも分かった。ミドル層以降の「変化適応力」を高めるには、「①社内の職務・ポストを棚卸しやポジションの見える化(社内の職務情報の開示・公募)」、および「②個人のキャリアの見える化」を通じて、「③会社内部の人材マッチング機能を強化する」必要がある。同時に、社外副業や出戻り採用など、雇用の境界を柔軟にしていくことで、企業内で人材が停滞することを防止したい。

シニア層不活性化の課題は、日本企業が伝統的に抱え続けている課題である。法改正対応という表層的な対策に終わらせることなく、全社的な人事制度全体の見直しを検討するなど、根本的な対策を講じる必要があるだろう。

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所「シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査」

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます