日本の高齢者は今後も増え、要介護者も増えることが予測されている。同時に、介護を理由とした離職が増える懸念があり、仕事と介護の両立実現による人材不足の緩和は、重要な課題である。

そこで、パーソル総合研究所が毎年実施している「働く10,000人の就業・成長定点調査」

を用いて、企業が仕事と介護の両立支援を進めてきた結果、将来的な介護に伴う離職や昇進などの「介護不安」がどう変化したかを調べた。本コラムでは、2018‐2024年までの7年間で、働く人々にとってどのような意識の変化があったかを紹介する。

- 仕事と介護の両立に対する不安の原因とは

- 介護による就業への不安が高まっている

- 介護による就業継続の不安は年代、性別でそれぞれ差がある

- 仕事と介護の両立支援体制の導入割合は、ほとんど変化がない

- 仕事と介護の両立支援体制の整備が必要

- まとめ

仕事と介護の両立に対する不安の原因とは

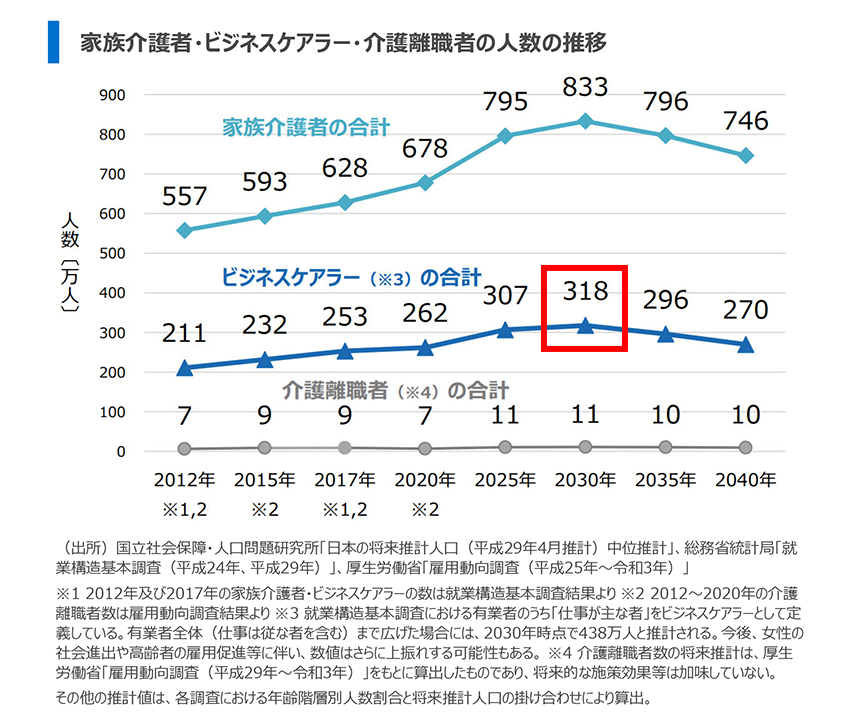

仕事をしながら家族などの介護をする就業者が増加傾向にあることが報告されている。このような就業者はビジネスケアラーと呼ばれ、仕事の負荷に加え、介護が及ぼす肉体的・精神的な負担を抱えている。高齢化社会により、要介護者数も年々増加しており、それに伴いビジネスケアラーの人数は、2030年に約318万人になると推計されている(図1)1。また、介護による労働者の生産性低下や離職が日本全体に与える経済的損失額は計り知れない。日本総合研究所によると1、2030年に約9兆円と推計されており、その対策は喫緊の課題である。

図1:家族介護者・ビジネスケアラー・介護離職者の人数の推移

出所:株式会社日本総合研究所(2023), 令和4年度ヘルスケアサービス社会実装事業

(サステナブルな高齢化社会の実現に向けた調査)報告書より

赤枠は筆者追記

こうした背景から、将来的な介護に対して不安を感じる人も少なくない。そのため、家族などの介護は、就業者個々の努力のみならず、企業が仕事と介護の両立支援体制の構築を行うことが重要だ。一方で、その両立実現に取り組んでいる企業の事例も増えてきており、その取組は人材確保の観点からも有益といえる。では、その中で従業員の介護への不安はどう変化してきたのか。これを明らかにするべく2時点のデータから変化を分析した。

介護による就業への不安が高まっている

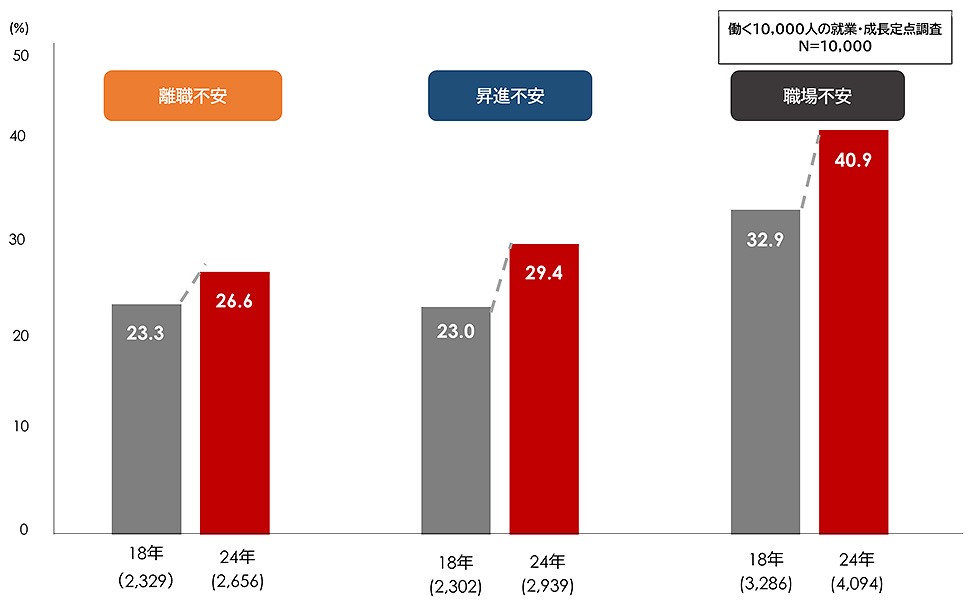

これまでパーソル総合研究所では、働き方の実態や就業意識について、働く10,000人に対して毎年調査を行ってきた。そのデータを用いて、今の職場で親の介護が必要になった場合の「離職不安(仕事を辞めなければならないと思う)」、「昇進不安(出世や昇進を諦めることになると思う)」、「職場不安(職場の人に迷惑をかけてしまうと思う)」の3つに分けて傾向を見た。これらの質問に対して、「あてはまる」、「ややあてはまる」と回答した人を「将来的な介護への不安がある人」と定義して2018年および2024年の回答について比較した(図2)。

まず、「離職」「昇進」「職場」の3つの不安の傾向として、2024年にはいずれの不安も高かったことが確認できる。はじめに、介護による「離職不安」については、2018年時点で23.3%だったが、2024年には26.6%と、+3.3ポイントほど高かった。同じように介護による「昇進不安」については、2018年は23.0%に対し、2024年は29.4%(+6.4ポイント)、介護による「職場不安」については、2018年は32.9%が2024年は40.9%(+8.0ポイント)であった。

図2:今の職場で親の介護が必要になった場合の介護不安

出所:筆者作成

介護による就業継続の不安は年代、性別でそれぞれ差がある

これら3つの不安感を年代別に分けたものが下のグラフである。介護による不安を感じている就業者は、いずれも2024年に50代、60代が高まっていた(図3~5)。また、どちらの年においても介護による不安を感じている就業者は、40代が最も高かった。

図3:介護による離職不安[年代別]

出所:筆者作成

図4:介護による昇進不安[年代別]

出所:筆者作成

図5:介護による職場不安[年代別]

出所:筆者作成

続いて性別も比較した。まず、2024年に「離職不安」を感じている就業者は、女性の割合が53.2%と高く(男性よりも+6.4ポイント)、経年で大きな変化はない(図6)。次に、「昇進不安」を感じている就業者は、2024年には男女の差(男性よりも-1.4ポイント)がほとんどなくなっている。最後に、職場不安を感じている就業者は、女性の割合が高く、2024年には男女の差(男性よりも+6.4ポイント)が若干拡大した。

図6:今の職場で親の介護が必要になった場合の介護不安[性別]

出所:筆者作成

これらから分かるように、40代を中心とした働き盛りの年代が、今の職場で親の介護が必要になった場合の離職・昇進・職場への不安を感じていることが分かる。さらに、50-60代では介護不安が高まっており、他の世代よりも高齢化した親を身近に感じているため、介護が必要になったときの不安を抱えているのではないか。性別では女性のほうが離職・職場不安を感じていることが確認できる。では、企業による仕事と介護の両立支援はどの程度進んできており、就業者に影響を与えているのだろうか。

仕事と介護の両立支援体制の導入割合は、ほとんど変化がない

同じく、「働く10,000人の就業・成長定点調査」 より、勤め先で導入されている施策に対する回答を用いて比較した(図7)。その結果、2019年に仕事と介護の両立支援が導入されていると回答した人は2024年には26.0%であった。

図7:仕事と介護の両立支援が導入されているか[%]

出所:筆者作成

企業が社会的変化に対応し、仕事と介護が両立できるような環境整備が進んでいることを筆者は想定していたが、実際はこの6年でほとんど変わっていないことが現状であろう。

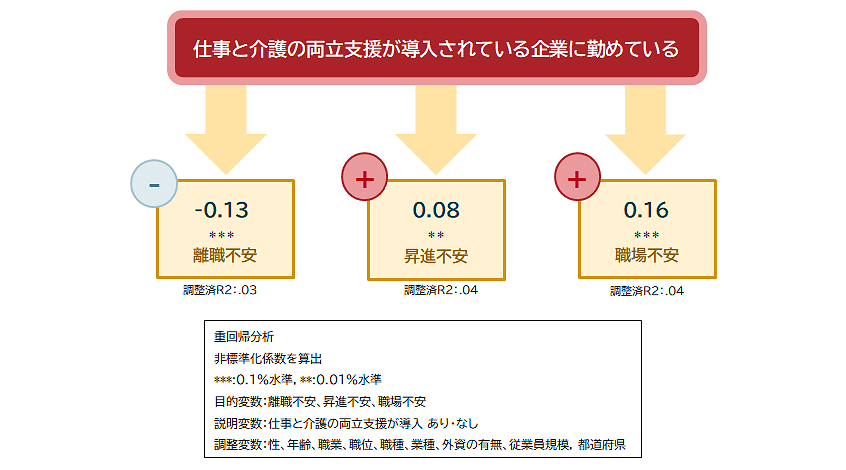

また、両立支援に取り組んでいる企業では、働く個人の不安をどの程度取り除けているのかについて、統計学的にさまざまな影響を取り除く分析(多変量解析)を行った(図8)。その結果、仕事と介護の両立支援が導入されてない企業と比較して、両立支援が導入されている企業に勤めている従業員の「離職不安」は低かった。一方で、「昇進不安」「職場不安」は高かった。

図8:仕事と介護の両立支援による介護不安への影響

出所:筆者作成

仕事と介護の両立支援が導入されている企業に勤めていると「離職不安」が低いことからも、企業が支援に取り組む意義は十分にあるだろう。「離職不安」を減らすことが、家族などが介護になったとしても今の職場で就業を継続していけるといった安心感の醸成に繋がりそうだ。

一方で、仕事と介護の両立支援が導入されている企業であっても、「昇進不安」「職場不安」が高いという結果も出た。考えられることとして、仕事と介護の両立支援がある企業では、既に何らかの支援を受けた従業員がおり、その働き方を職場のメンバーが見て、自分事として不安に感じるといった関係はありえ得そうだ。例えば、時短勤務などの制度を活用して就労を続けられる一方、昇進や出世ができていない、もしくは職場の人が迷惑だと思っているような状況を目撃しているとすれば、これらの不安は減らないだろう。もしこのような状況になっているとすれば、自分事として不安を感じることは合理的に理解できそうだ。

仕事と介護の両立支援が導入されている企業であっても、「昇進不安」「職場不安」が高いことから、仕事と介護の両立支援を受けつつも活躍している社員といったロールモデルを社内で育成し、社内での認知を広げていくなどの取り組みが必要であろう。

仕事と介護の両立支援体制の整備が必要

仕事と介護の両立支援の体制として、例えば「介護休業制度」、「介護短時間勤務制度」といった各種制度を利用しながらも勤務し続ける従業員を支援している会社ほど、従業員の介護離職が少なくなることは想像に難くない。加えて、テレワークやフレックスタイム制といった柔軟な働き方も支援の一助であるため、そのような体制整備も重要であると筆者は考える。

ただし、仕事と介護の両立支援体制の整備をしていても「昇進不安」「職場不安」が高いことから、ビジネスケアラーに対する人事評価の再検討も必要であろう。そのためには、

(1) ビジネスケアラーが社内にどの程度いるのか把握する

(2) ビジネスケアラーが各種制度を利用できているかどうかを人事部が取りまとめる

(3)

実績や成果に対して公正に報いる評価基準に見直す

(4) 管理職層がビジネスケアラーの課題を認知し支援する

(5)

介護離職の発生状況を把握する

といった取り組みが重要だろう。その上で仕事と介護の両立支援体制の構築を更に推進する必要がある。そのためには、体制構築に取り組んだ企業が企業価値を向上するといったメリットを享受できる仕組みも必要となる。

さらに、有効な策を検討するためには、現在自社がどの程度、仕事と介護の両立ができているのかを企業が外部へ開示する努力が重要であろう。既に「介護休業制度」や「介護短時間勤務制度」といった仕組みがあっても、こうした取り組みを当事者がどれだけ活用できているのか、またその取得率について公表していくことも一案であろう。取り組んでいる企業こそ、「ビジネスケアラーフレンドリー」企業として、既存の枠組みなどで自発的に開示してはみてはどうだろうか。

まとめ

パーソル総合研究所が毎年実施している、働く10,000人の調査データを基に、仕事と介護の両立不安に対する変化を比較し考察した。企業による仕事と介護の両立支援の導入は、まだまだ足りない状況である。

総じて、今の職場で家族などの介護が必要になった場合、就業継続不安の解消までには至っていないのが現状だ。特に、働き盛りとして期待される40-60代のミドル・シニア層がこうした不安を抱えている。また、女性のほうが「離職不安」を抱えており、特に40代は子育てがひと段落し、仕事に集中できる時間が増えてくる可能性がある。このような女性が育休から復帰した数年後に介護離職を余儀なくされるとなれば、それは企業にとっても大きな痛手となるであろう。「離職不安」以外にも、「昇進不安」「職場不安」を払拭するような公正な評価やロールモデルの育成なども必要である。

高齢化社会による人材不足や要介護者の増加を見据え、まず企業は自社のビジネスケアラーがどの程度いるのか状況を把握することから始めてみてはどうか。そのうえで、従業員の就業継続および生産性向上のためには何が課題であるかを知るべきだろう。そのうえで課題解決ができれば、介護離職や生産性の低下を防ぎ、企業の持続的な成長に寄与することが期待される。仕事と介護の両立支援体制の構築が望まれる。

1. 株式会社日本総合研究所(2023), 令和4年度ヘルスケアサービス社会実装事業(サステナブルな高齢化社会の実現に向けた調査)報告書,

令和4年度ヘルスケアサービス社会実装事業 (サステナブルな高齢化社会の実現に向けた調査)

(meti.go.jp) ※2024年5月17日アクセス

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

![図3:介護による離職不安[年代別]](/assets/individual/thinktank/assets/20240531_pgs-column_03.jpg)

![図4:介護による昇進不安[年代別]](/assets/individual/thinktank/assets/20240531_pgs-column_04.jpg)

![図5:介護による職場不安[年代別]](/assets/individual/thinktank/assets/20240531_pgs-column_05.jpg)

![図6:今の職場で親の介護が必要になった場合の介護不安[性別]](/assets/individual/thinktank/assets/20240531_pgs-column_06.jpg)

![図7:仕事と介護の両立支援が導入されているか[%]](/assets/individual/thinktank/assets/20240531_pgs-column_07.jpg)