調査概要

| 調査名 | 「正社員として20年以上勤務した60代」の就労実態調査 |

|---|---|

| 調査内容 | ・職業キャリアの大半を正規就業者として勤務した60代のはたらき方を明らかにする。 |

| 調査対象 | スクリーニング n=19,969 本調査 n=5,000 [共通] 全国、男女55~69歳、就業者、非就業者 5歳刻みで年代階層別に均等割り付け [除外基準] 55歳時点で【通算20年以上】正規就業者として企業に勤務した経験なし、企業規模100人未満 [発現率に基づく割付] 本調査では、調査会社が提供する発現率(全国の55~69歳男女における就業者・非就業者の割合)を基に、人口分布を反映させて割付を実施した。 |

| 調査時期 | 2024年10月18日-10月23日 |

| 調査方法 | 調査会社モニターを用いたインターネット定量調査 |

| 調査実施主体 | 株式会社パーソル総合研究所 |

※図版の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合がある。

調査報告書(全文)

調査報告書目次

Index

調査結果(サマリ)

就労状況

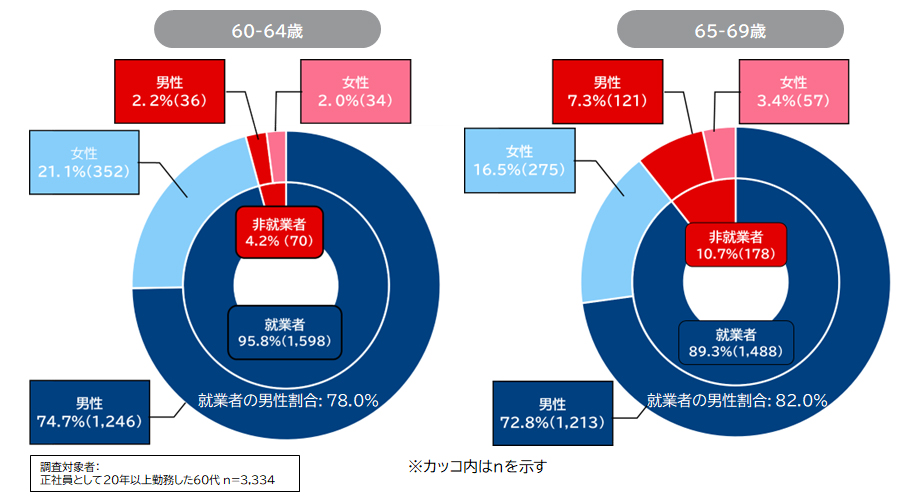

「正社員として20年以上勤務した60代」の就業率は高く、男性が約8割

正社員として20年以上勤務した60代前半の就業率は95.8%、60代後半の就労率は89.3%であり、同年代全般を対象にした総務省「労働力調査」(2023年)の74.0%、52.0%よりも著しく高い。

就業者の男女構成比は、1986年施行の男女雇用機会均等法の一期生が2024年で60歳ということもあり、就業者に占める男性の割合は、60代前半では78.0%、60代後半では82.0%と男性が8割前後を占める。

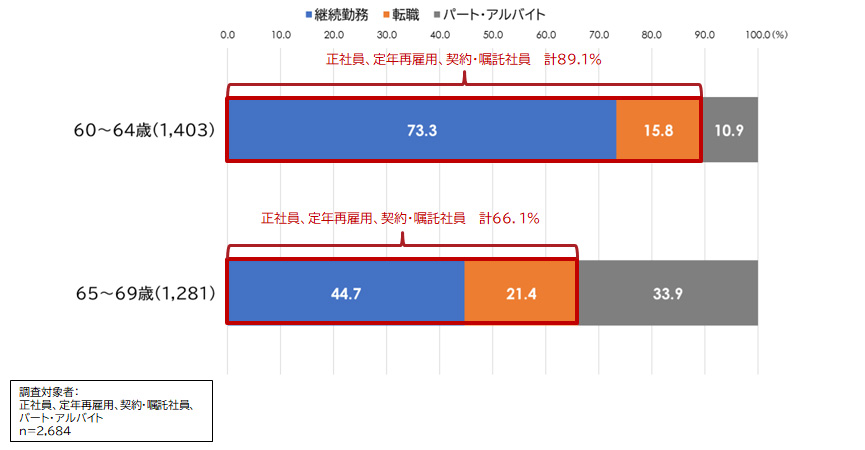

60代前半は約9割、60代後半も3分の2が正社員等で勤務

60代前半は、65歳までの雇用義務の影響が強いと思われ、継続勤務者※1が73.3%を占める。転職者※2を含めると正社員等の勤務が89.1%。60代後半は、継続勤務者が44.7%まで減少するものの、正社員等の勤務が66.1%と3分の2を占める。

※1継続勤務者とは、55歳時点で勤めていた企業およびそのグループ企業に勤務する正社員、定年再雇用、契約・嘱託社員。

※2転職者とは、55歳時点で勤務していた企業から転職した企業に勤務する正社員、定年再雇用、契約・嘱託社員。

※パート・アルバイトとして勤務する継続雇用者・転職者はパート・アルバイトとして集計している

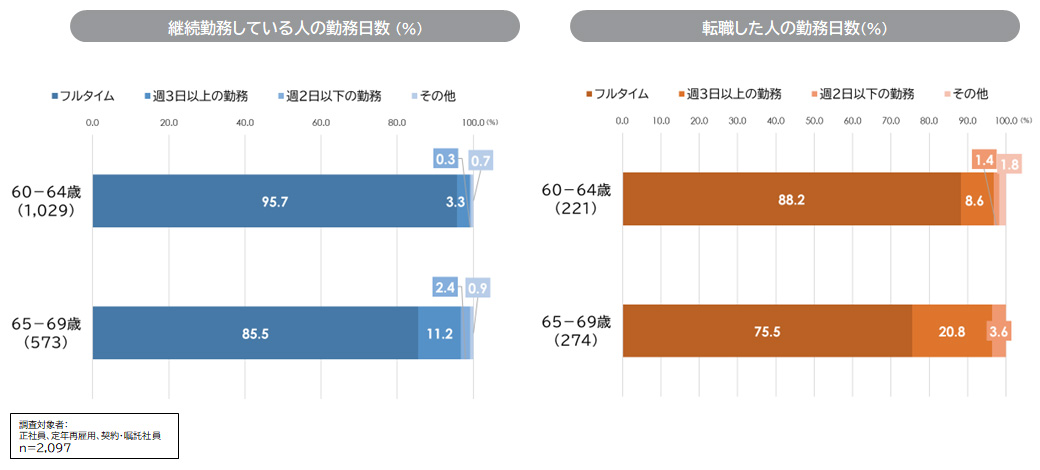

60代前半・後半とも大多数がフルタイム勤務

「フルタイム」就労率は、60代前半では継続勤務者で95.7%、転職者で88.2%を占める。60代後半でも、継続勤務者85.5%、転職者75.5%と4分の3以上の人がフルタイムで勤務している。

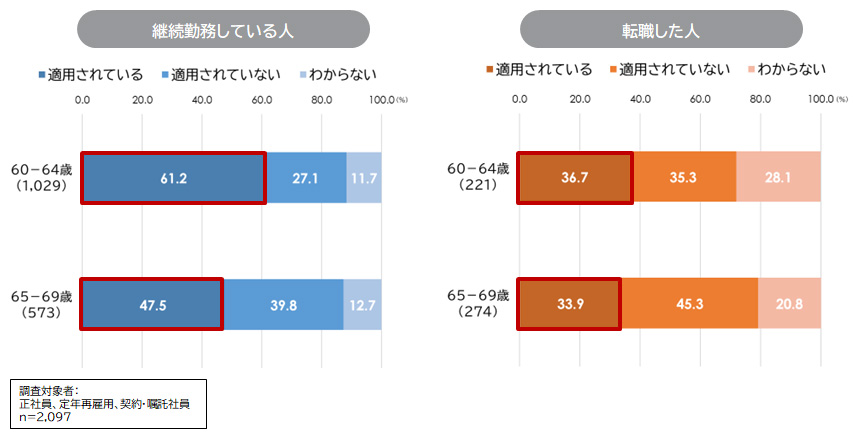

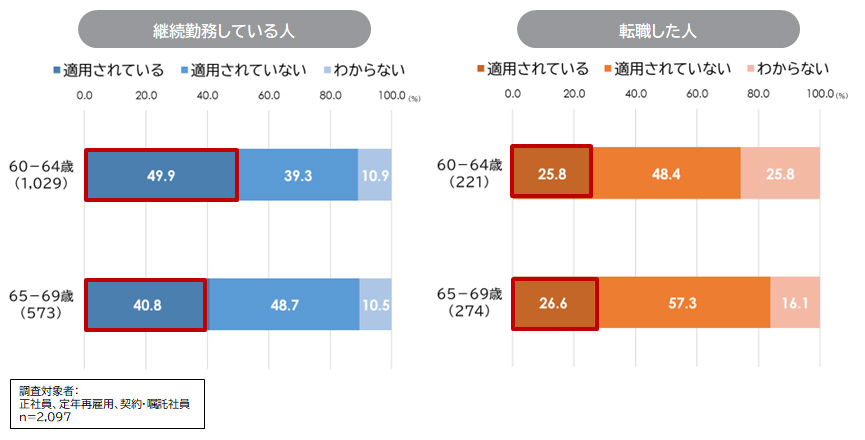

60代前半の継続勤務者でも人事評価制度の適用率は約6割

60代に対する人事評価制度の適用状況を見ると、60代前半の継続勤務者であっても適用率は61.2%に過ぎず、60代後半では47.5%と5割を下回る。転職者では60代前半・後半とも、人事評価制度が適用されている人は3分の1ほどに過ぎない。

60代前半・後半とも半数以上は「昇給・昇格、賞与査定なし」

60代に対する昇給・昇格や賞与査定制度の適用状況適用率は、60代前半の継続勤務者であっても49.9%に過ぎず、60代後半では40.8%。転職者では60代前半・後半とも4分の1ほどに過ぎない。正社員等であっても、半数以上の人は人事評価もなければ、昇給・昇格も適用されていないことが分かった。

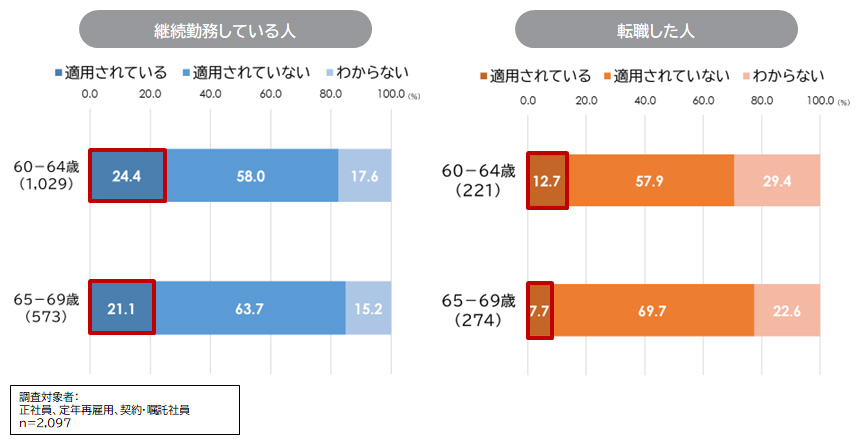

60代前半・継続勤務者で「役職登用機会あり」は約4分の1

60代に対して役職登用機会がある者は、継続勤務者で2割強、転職者では1割前後にとどまる。

仕事の満足度

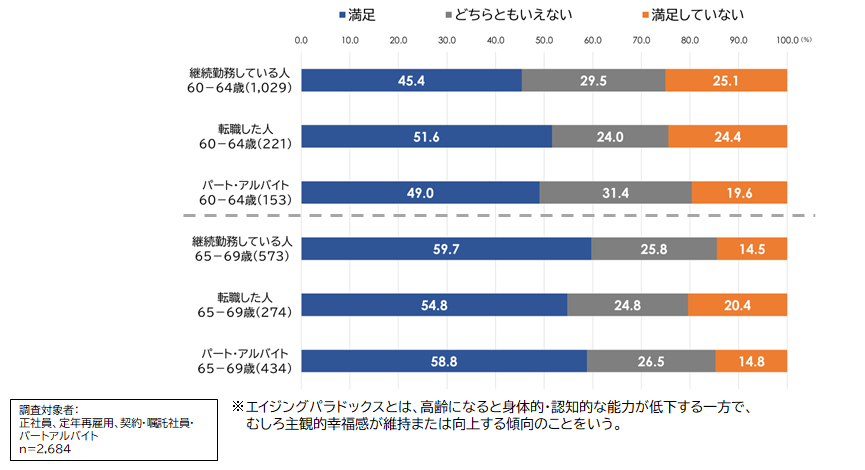

60代前半の5割前後、60代後半の5割強が今の仕事に満足

いまの仕事の満足度は、60代前半で5割前後、60代後半で5割強が満足している。継続勤務者、転職者、パート・アルバイトのいずれも60代前半よりも60代後半のほうが満足している人が多い。いわゆる「エイジングパラドックス※」のほか、不満足な人はリタイアしていくためとも考えられる。

※エイジングパラドックスとは、高齢になると身体的・認知的な能力が低下する一方で、むしろ主観的幸福感が維持または向上する傾向のことをいう。

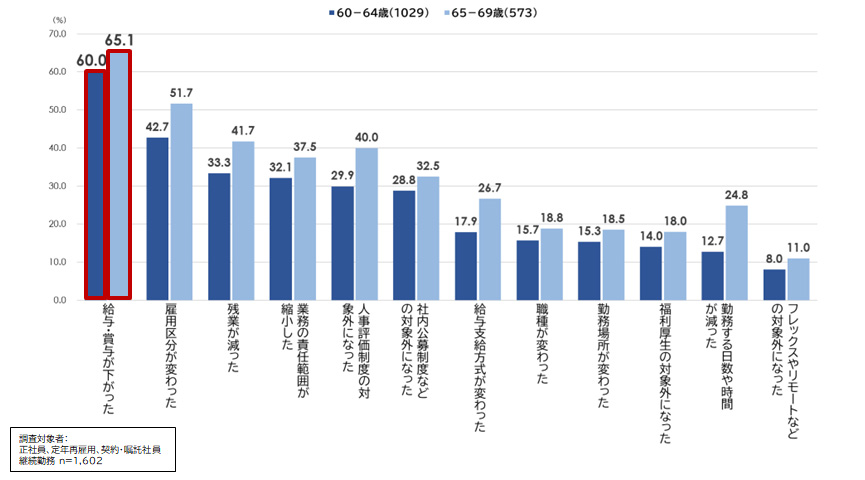

60代前半の継続勤務者で「給与・賞与が下がった」人は6割

継続勤務者の処遇の変化を見ると「給与・賞与が下がった」人は60代前半で60.0%、60代後半で65.1%。裏返すと、60代前半の40%、60代後半の34.9%は給与・賞与が下がっていない。

給与ダウンで「自分の価値が下がったように感じた」が約半数

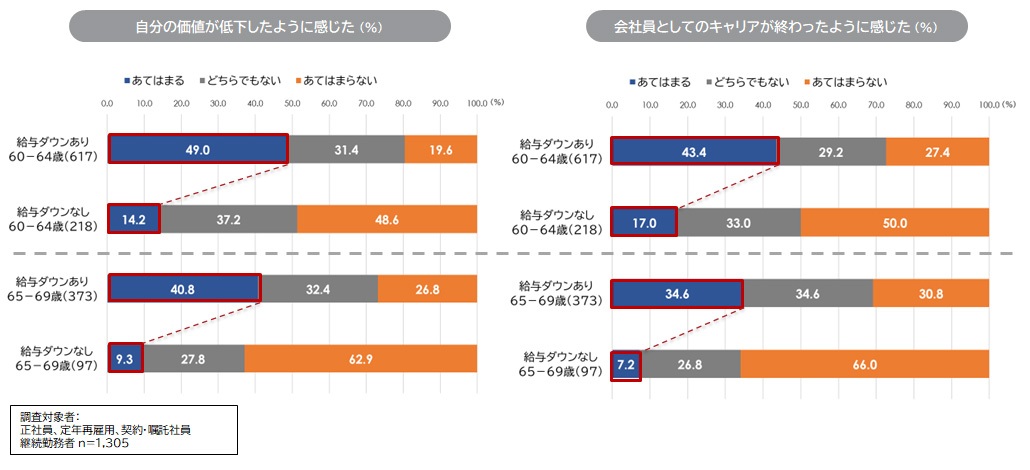

処遇の変化による「自分の価値」の感じ方を尋ねたところ、給与・賞与が下がった人のうち、「自分の価値が低下したように感じた」では、「あてはまる」が60代前半は49.0%、60代後半も40.8%。「会社員としてのキャリアが終わったように感じた」でも、同様の傾向があり、60代前半で43.4%、60代後半で34.6%。給与ダウンしていない人の数倍であり、給与ダウンの有無で自分の価値やキャリアの認識が大きく異なる。

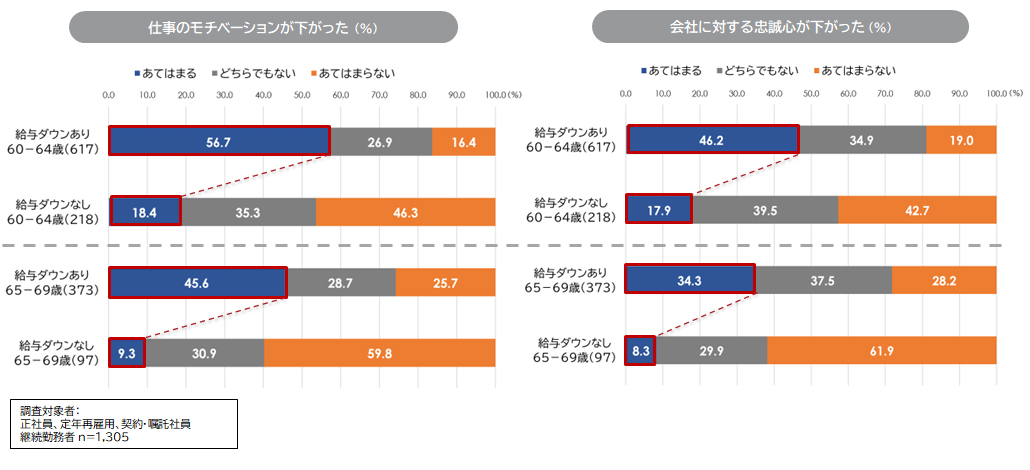

給与ダウンで約半数がモチベーションと忠誠心が低下

続いて、処遇の変化による「モチベーション」の変化を尋ねたところ、給与・賞与が下がった人のうち、「仕事のモチベーションが下がった」では、60代前半が56.7%、60代後半で45.6%。「会社に対する忠誠心が下がった」では、60代前半が46.2%、60後半で34.3%。 給与ダウンしていない人の数倍であり、給与ダウンの有無でモチベーションと忠誠心が大きく異なる。

職場の役割期待と本人の役割認識

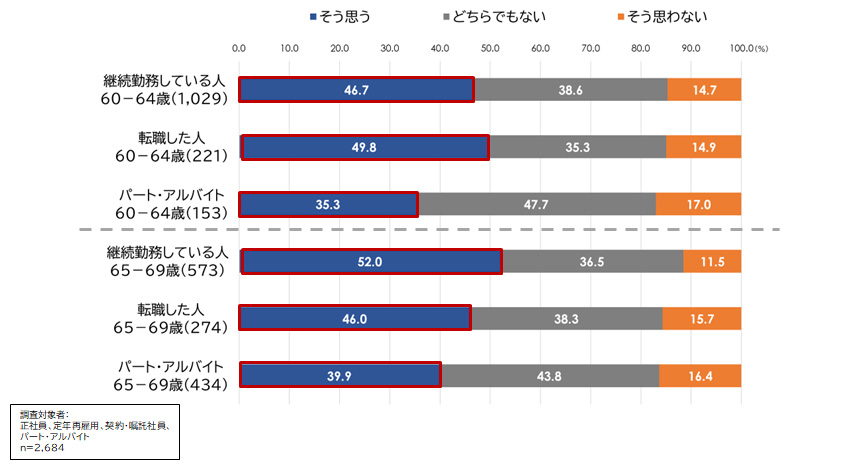

職場での自分の役割を重要だと感じている人は半数前後にとどまる

職場で「自分の役割を重要だと感じている」人は、60代前半の継続勤務者や60代前半・後半の転職者の正社員等でも半数に達せず、パート・アルバイトでは4割未満にとどまる。

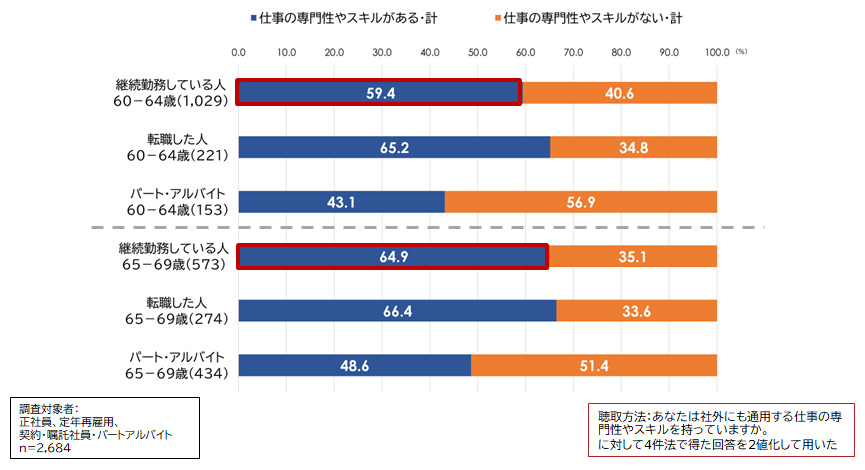

継続勤務者・転職者では専門性がある人は6割前後

社外で通用する専門性やスキルがある人は、60代後半の継続勤務者、60代前半・後半の転職者では、65%前後。60代前半の継続勤務者では、やや少なく59.4%。パート・アルバイトでは、5割を下回る。

「職場から期待されている役割」、「自分が果たしたい役割」ともに認識率が低い

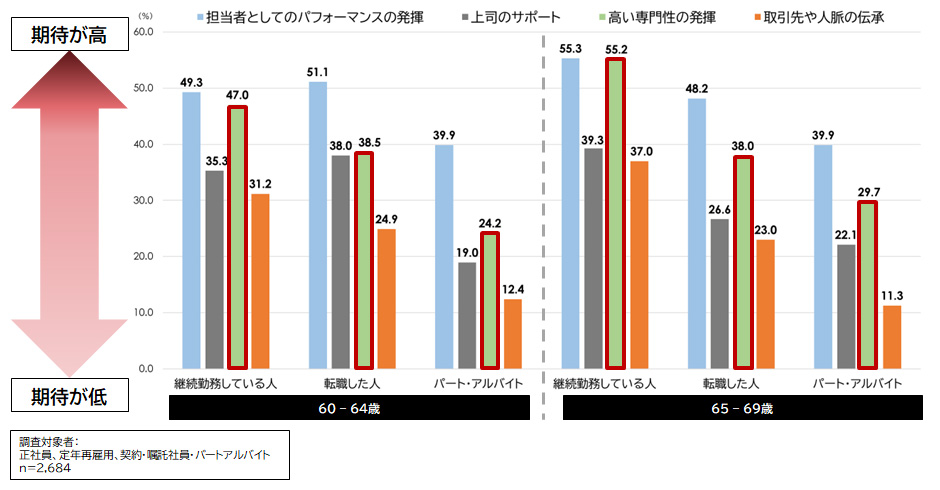

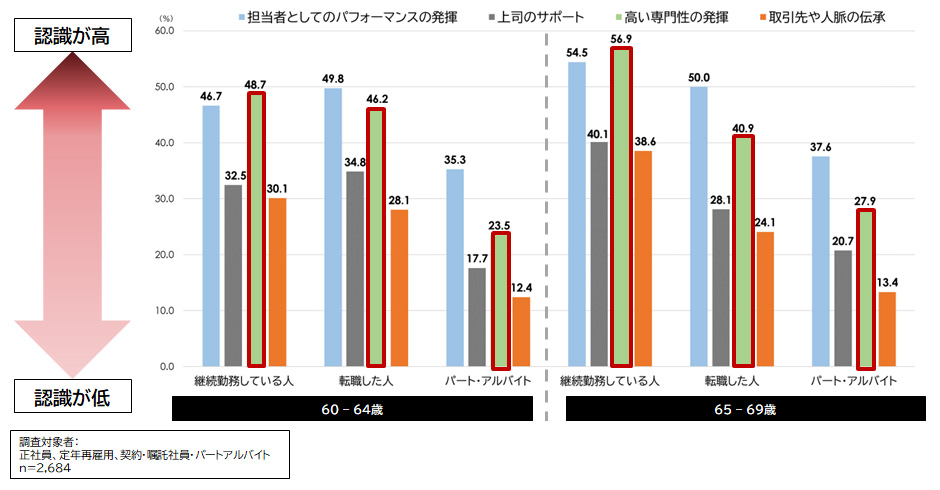

「担当者としてのパフォーマンス発揮」「上司のサポート」「高い専門性の発揮」「取引先や人脈の伝承」を職場から期待されているかどうか、自分が職場で果たしたい役割かどうかを尋ねた。

両設問とも60代前半・後半、雇用形態によらず、「担当者としてのパフォーマンス発揮」と「高い専門性の発揮」との回答が相対的に多いが、それでも回答率は5割前後以下に過ぎず、いずれの項目についても役割としての認識が低い。

分析コメント

60代従業員の位置づけと個々の役割の見直しを

正社員として20年以上勤務した60代は、企業に雇用義務がある65歳までの人だけでなく、60代後半の人も約9割が就業している。その大半は正社員や契約・嘱託社員としてフルタイムで勤務しており、60代前半の就業者の約5割、60代後半の5割以上が現在の仕事に満足している。60代の就業環境はそこそこ整っているように見える。しかし、今回の調査では、企業側の視点として、60代が自社の中核業務を担う基幹戦力人材として機能しているかというと、疑問が残る結果になった。

典型例として、60代前半の継続勤務者に焦点を当てて見ると、第一に、役割認識が低い。「自分の役割が重要だ」と考える人は半数を下回る。「担当者としてのパフォーマンスの発揮」「高い専門性の発揮」が職場から期待されていると考える人の割合、また、自分が果たしたい役割だと考える人の割合も半数を下回る。数十年のキャリアを持つビジネスパーソンとして、役割認識に大きな問題があるといわざるを得ない。

一方で、人事評価の適用率が約6割、昇給・昇格、賞与査定の適用率が約5割、役職登用機会の適用率が2割強と、そもそも60代前半の継続勤務者を基幹戦力人材扱いしていない様子が見てとれる。従業員側に自覚を促す以前に、企業側が60代の位置づけを見直すこと、そして、個々人に対する役割期待を明確に定め、本人とすり合わせる枠組みが必要だ。

第二に、モチベーションが低い。給与ダウンで「モチベーションが下がった」が5割超、「自分の価値が低下したと感じた」「会社員としてのキャリアが終わった」「忠誠心が下がった」も4割超に及ぶ。給与ダウンしなかった人については、いずれの項目も2割未満である。

雇用区分の切り替え時に給与ダウンを含む処遇の見直しを行うことは企業にとって一般的な施策であるが、年齢基準による一律の給与引き下げは、モチベーション面でのリスクが非常に大きい。安易に年齢基準へ逃げることなく、役割に応じて個別に是々非々の処遇見直しを行う必要がある。

第三に、専門性が低い。「社外で通用する専門性やスキルがある」との回答は約6割に留まる。基幹戦力人材には相応の専門性やスキルが要求される。本人が転職するにしても専門性が武器になる。いわゆるリスキリングの重要性もさることながら、若年層からのキャリアデザインや人材育成を専門性重視の方向へ切り替える必要がある。

誰しも加齢に伴って時間の貴重性が増していく。役割や仕事内容、金銭処遇も重要な要素だが、同様に勤務日数や勤務時間が重要であることは想像に難くない。60代前半の継続勤務者の95.7%、60代後半でも85.5%がフルタイム勤務であるが、今後は、勤務日数や時間に着目した働き方を選択できるようにするのもひとつであろう。例えば、「基幹戦力として週3日がっちり働く」など、「よく働き、よく遊ぶ」スタイルは、ポスト団塊世代である60代の価値観にフィットするのではないだろうか。

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所「『正社員として20年以上勤務した60代』の就労実態調査」

調査報告書全文PDF

「正社員として20年以上勤務した60代」の就労実態調査

調査報告書目次

調査概要

サマリ

提言

- 60代従業員の位置づけと個々の役割の見直しを

就労状況

- 世代別・男女別・就業状況別の出現率

- 就業者の雇用形態、正社員等の勤務日数など

- 60代前半・60代後半の就業者の収入

- 人事評価、昇給・昇格・賞与査定などの適用状況

就業者のプロフィール

- 健康状態、純金融資産保有額とお金の不安

- 自分の寿命

仕事の満足度

- 総合満足度、現在の仕事で満足していること

- 給与ダウンの有無と仕事のモチベーションなど

職場の役割期待と本人の役割認識

- 自分の役割は重要か

- 専門性の有無と役割認識

- 職場からの役割期待と本人の役割認識とのギャップ

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます