アルバイトが採れない! データで見る人材不足の現状

公開日 2016/05/20

アルバイト・パートの人材確保がますます困難になっていく中、いま企業にできる打ち手は何か。その課題解決に向けて、本プロジェクトでは、外食・小売・運輸業の大手7企業の協力を得て、求職者や現場の従業員・管理者などを対象に大規模な調査/分析を行っている。調査は、パーソルグループと東京大学・中原淳准教授との共同研究にて行われた。この連載では、得られた調査結果の一部を随時紹介していく予定だ。

第1回である今回は、まず背景情報として、マクロな市場動向、現場管理者の感じている課題などから、アルバイト・パートの人材不足の現状を確認してみたい。

長期化するアルバイト・パート不足

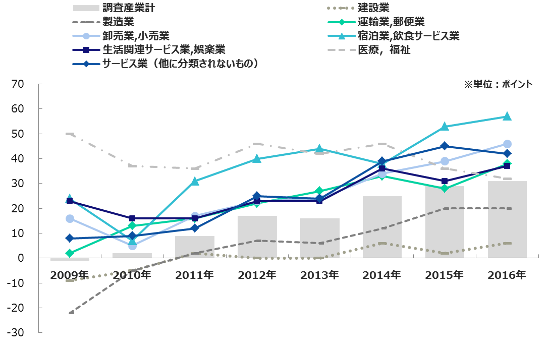

厚生労働省が四半期ごとに実施している「労働経済動向調査」の2016年2月結果によると、調査対象産業計で、正社員は19期連続、アルバイト・パート(調査では「パートタイム労働者」)は26期連続で、従業員が「不足している」と回答した事業所が「過剰である」と回答した事業所よりも上回っている。なかでもアルバイト・パートの不足状況について産業別に推移を見ると、「宿泊業・飲食サービス業」「卸売業・小売業」「サービス業」における企業が特に人材不足を感じており、不足感は年々増していることが分かる。

アルバイト・パート人材の労働者過不足判断D.I. 推移(※)

※「労働者過不足判断D.I.」とは、調査時点において、労働者が「不足」と回答した事業所の割合から「過剰」と回答した事業所の割合を差し引いた値。この判断D.I.がプラスであるほど、人材不足と感じている事業所が多いことを示す。グラフは、表章産業区分が改訂された2009年2月調査から、各年の2月調査数値で作成。

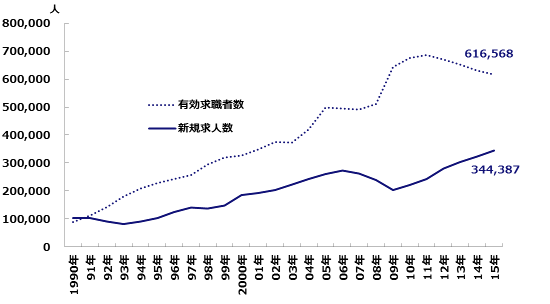

一方、厚生労働省の「一般職業紹介状況」を見ると、アルバイト・パート(調査では「パート」)の新規求人数は1990年頃から増加傾向が続いており、2009年のリーマンショックでいったん落ち込むものの、その後再びハイペースで増加している。

アルバイト・パートの有効求職者数については2011年の685,694人をピークに、この4年間は減少している。同期間は就職件数も減少しており、企業から新たな求人が出ていてもなかなか採用決定に至らなくなってきている状況がうかがえる。

アルバイト・パートの新規求人数/有効求職者数(年平均)

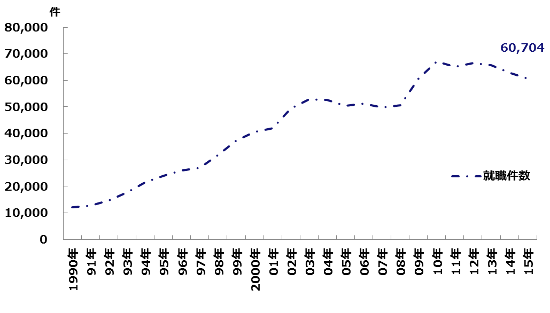

アルバイト・パートの就職件数(年平均)

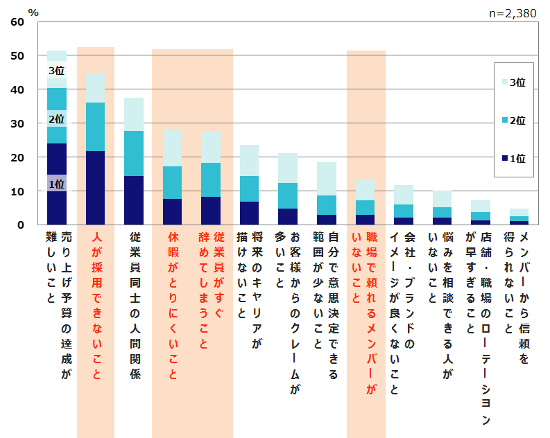

現場の課題感でも「人材不足」が上位

採用困難な状況については、現場の店長・管理者の声にも表れている。本プロジェクトにて、店長・管理者を対象に「店長・管理者が職場で感じている課題」について上位3点を挙げてもらったところ(店長・管理者調査)、「売り上げ予算の達成が難しいこと」に次いで、「人が採用できないこと」が多い結果となった。また、「休暇がとりにくいこと」「従業員がすぐ辞めてしまうこと」「職場で頼れるメンバーがいないこと」などの回答率も高い。このことから、多くの店舗では十分に採用できていないほか、採用できても一人前に育つまで定着させられていないことが、人材不足に拍車をかけていそうだ。人が足りないまま空いたシフトの穴を店長自らが休み返上で補っている様子もうかがえる。都内の飲食店などでは繁忙期に人材が足りない分を店長が穴埋めし、3週間休みなしで働いているようなケースもあるという。

店長・管理者が職場で感じている課題

このようにアルバイト・パートの人材不足は、現場においても深刻な課題となっている。少子化に伴う労働力人口の減少も視野に入れると、ますます深刻化することは避けられないだろう。上の調査結果からも、今後の人材確保には採用だけでなく、その後の定着・育成も視野に入れた対策が必要になるのではないだろうか。

■調査概要

・調査名:店長・管理者調査

・調査主体:パーソルグループ×東京大学 中原淳准教授

・調査対象者:小売・外食・運輸の大手企業の現場マネジメント職(店長・現場管理者など)、2,380人

・調査期間:2016年1月18日~2月21日

※引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソルグループ・東京大学中原淳研究室「パート・アルバイト店長・管理者調査」

本記事はお役に立ちましたか?

次のコラム

関連コンテンツ

-

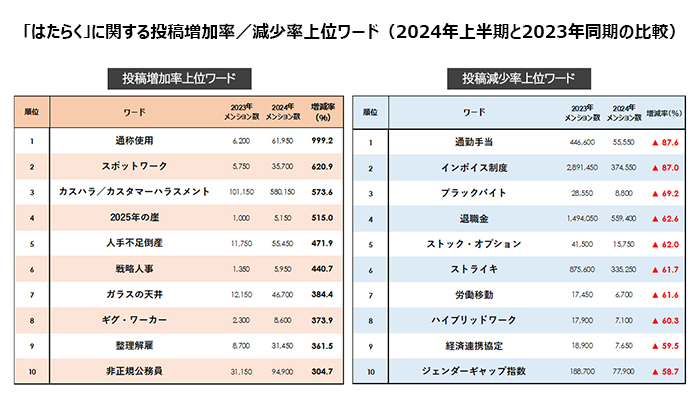

はたらくソーシャル・リスニング/24年下半期

-

定点調査から見える「静かな退職」の動向 ~背景に潜む3つの就業変化~

-

スキマバイト時代のマネジメント―「また働きたい」と思われる現場づくりの要点

-

労働力不足時代のスキマバイトのポテンシャル-労働力の無駄遣いを減らし不足の緩和に寄与する需給調整の役割-

-

労働市場の未来推計2035 ~深刻化する労働力不足 未来を捉え、いま動く~

-

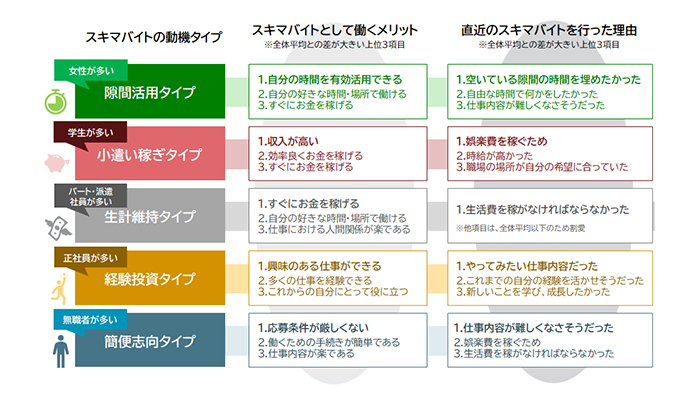

スキマバイトの実態と今後のポテンシャル

-

60代が就業継続を選ばなかった理由と企業の対応策とは

-

調査研究要覧2024年度版

-

推計は《変わる》きっかけに過ぎない まずは置かれた環境で考えてみることから始めよう~「労働市場の未来推計2035」公開後の反響を受けて~

-

機関誌HITO「人事トレンドワード2024-2025」発刊記念セミナー ~パーソル総合研究所が選んだ人事トレンドワード解説~

-

スキマバイト/スポットワークに関する定量調査

-

医療・福祉業は、今後も賃上げできるのか

-

デジタル人材の育成が労働力不足緩和のカギ-卸売・小売業はどう対応していくのか-

-

都道府県別に見る外国人労働者の現状

-

資本装備率に見る産業別の労働力不足の実態

-

労働市場の未来推計2035~労働力不足の見通しと向き合い方~

-

日本企業が高度外国人材を受け入れるためには何が必要か

-

HITO vol.23『人事トレンドワード 2024-2025』

-

「白馬のリーダー」は現れない現実を正しく捉え、人事から議論を仕掛けよう

-

2024年-2025年人事トレンドワード解説 - カスハラ対策/スキマバイト/オフボーディング

-

労働生産性向上のための投資効果は不均一

-

高齢者の就業意欲を削ぐ「在職老齢年金制度」 ~制度見直しで労働力増加は見込まれるか~

-

労働市場の未来推計2035

-

副業推進がこの先の労働市場にもたらすインパクト

-

65歳以上の継続雇用に企業が慎重なのはなぜか ー働き続けたいシニア人材活躍のヒント

-

はたらくソーシャル・リスニング/24年上半期

-

年収の壁によるパートタイムの就業調整に企業はどう向き合うか

-

特別号 HITO REPORT vol.15『労働市場の未来推計2035 ~人口減少と高齢化にどう立ち向かうか~「変化」を起こす』

-

2035年1日当たり1,775万時間の労働力不足―深刻化する労働力不足の解決策

-

2035年の労働力不足は2023年の1.85倍―現状の労働力不足と未来の見通し

-

労働力は「人手」から「時間」で捉える時代へ

-

出張者がもたらす地域経済への貢献~地域愛着を育み経済的貢献の可能性を探る~

-

高齢化社会で求められる仕事と介護の両立支援

-

2024年版 人事が知っておきたい法改正のポイント-労働条件明示ルールの変更/時間外労働の上限規制と適用猶予事業・業務について/パートタイム・アルバイトの社会保険適用事業所の拡大

-

パート・アルバイトのフィールドマネジメントに関する定量調査

-

「働かないオジサン」は本当か?データで見る、ミドル・シニアの躍進の実態

-

Labor shortage of 6.44 million workers: four proposed solutions (labor market projections for 2030)

-

644万人の人手不足~4つの解決策の提言~(労働市場の未来推計2030)

-

特別号 HITO REPORT vol.4『労働市場の未来推計2030 ~644万人の人手不足~』

-

労働市場の未来推計 2030

-

人手不足時代のアルバイト&パート採用・育成術 ~25,000人の大規模調査から見えてきた採用とマネジメントの要諦とは?~

-

労働市場の今とこれから 第11回 働くことの未来

-

労働市場の今とこれから 第10回 地方における雇用創造

-

労働市場の今とこれから 第8回 生産性向上の鍵を握るミドル・シニアの躍進

-

労働市場の今とこれから 第5回 女性活躍推進のいま

-

労働市場の今とこれから 第4回 採用なくして成長なし

-

労働市場の今とこれから 第3回 アルバイトの離職を防ぐには?データから見る定着と育成のヒント

-

労働市場の今とこれから 第2回 アルバイトが採れない!大規模調査プロジェクトから見えたもの

-

労働市場の今とこれから 第1回 2025年、583万人の人手不足という衝撃

-

特別号 HITO REPORT vol.2『136万人が働き手に変わる "サテライトオフィス2.0"の提言』

-

アルバイト職場のシニア人材活用をどう進めるか〈定着編〉

-

アルバイト・パートの成長創造プロジェクト

-

アルバイト職場のシニア人材活用をどう進めるか〈採用編〉

-

定着の鍵はベテランスタッフにあり!ベテランマネジメントの要点

-

【イベントレポート】労働市場の未来推計

-

【イベントレポート】人材不足時代のアルバイト・パート採用・育成術

-

地域で異なる求職者ニーズにどう対応するか。アルバイト求人の地域差

-

特別号 HITO REPORT vol.1『労働市場の未来推計 583万人の人手不足』

-

頼れるバイトの離職をどう防ぐ?中長期離職を招く要因と対策

-

数週間で辞めるアルバイト。離職率、早期離職原因や防止方法を解説

-

アルバイト・パートに「選ばれる」面接のために 属性別にみた面接のポイント

-

時給と雰囲気、どちらを重視? タイプ別の特徴から探る募集のヒント

おすすめコラム

follow us

メルマガ登録&SNSフォローで最新情報をチェック!