調査概要

| 調査名 | スキマバイト/スポットワークに関する定量調査 |

|---|---|

| 調査内容 | ・スキマバイトにおける実態とポテンシャルについて明らかにする。 ・働く側とマネジメント側双方のメリット・デメリットについて明らかにする。 ・スキマバイト人材を活用するためのマネジメントポイントについて明らかにする。 |

| 調査対象 | 【調査①】 【調査②】 |

| 調査方法 | 調査会社モニターを用いたインターネット定量調査 |

| 調査期間 | 2024年10月10日-10月18日 |

| 実施主体 | 株式会社パーソル総合研究所 |

※図版の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合がある。

調査報告書(全文)

調査報告書目次

スキマバイトの定義

数時間もしくは1日単位の単発で働き、直接雇用で収入を得る仕事を指す。

※以下のような仕事は対象外とした。

直接雇用関係を結ばずに、業務委託契約や派遣契約で収入を得る仕事/アンケートモニターなどのポイント収入を得る仕事/株やFX、不動産運用などの投資関連で収入を得る仕事/不労所得などのほぼ活動せずに収入を得る仕事

調査結果(サマリ)

スキマバイトの実態[働く側]

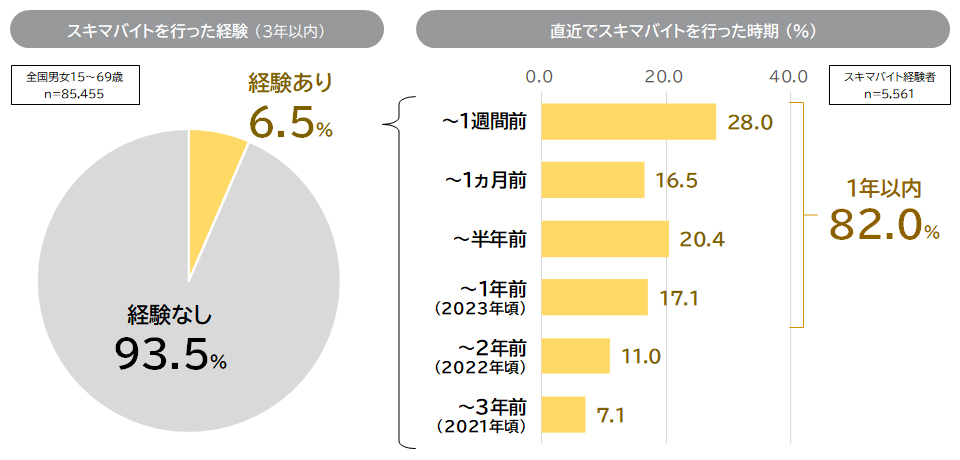

全国のスキマバイト人口は452万人(簡易推計)

現状、全国男女15~69歳の6.5%が直近3年以内にスキマバイトを行った経験がある。そのうち、82.0%は直近1年以内にスキマバイト経験があると回答。

それらの数値を基に、現在の全国のスキマバイト人口を簡易推計したところ、全国で452万人であった。

※1年以内スキマバイト経験率のデータとオープンデータ(「人口推計」など)を基に推計。詳細は報告書全文PDF77ページ参照。

スキマバイトの動機は「隙間の時間を埋めたい」

直近のスキマバイトを行った理由で最も多いのは「隙間の時間を埋めたかった(42.5%)」から。次いで、「娯楽費を稼ぐため(39.0%)」、「仕事内容が難しくなさそう(38.2%)」、「自由な時間で何かをしたかった(36.4%)」が続く。これらは、レギュラーバイトの理由と比べても高い傾向である。

「興味のある仕事を経験したい」が動機の人はワーク・エンゲイジメントが高い

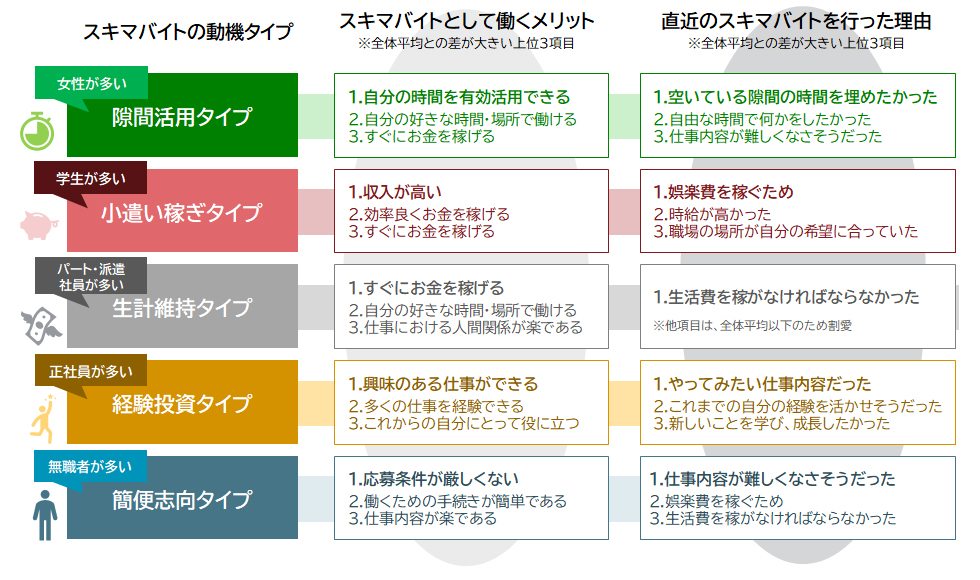

スキマバイトを行う動機に基づいてスキマバイト経験者を類型化したところ、5つのタイプに分けられた(クラスタ分析)。

① 隙間活用タイプ:隙間時間を有効活用したい

② 小遣い稼ぎタイプ:趣味に充てる資金が欲しい

③ 生計維持タイプ:すぐに生活費を稼ぎたい

④ 経験投資タイプ:興味のある仕事をたくさん経験したい

⑤ 簡便志向タイプ:手軽に働きたい

スキマバイトタイプ別に特徴を見ると、例えば「経験投資タイプ」は正社員が多く、自身が興味のあるスキマバイトをしている傾向(図表4)。また、仕事に対してポジティブな心理状態を示す「ワーク・エンゲイジメント」や、もう一度その職場で働きたいと思う「再就業意向」ともに相対的に高い傾向(図表5)。

「生計維持タイプ」は、生活費のために即払い目的でスキマバイトをしており(図表4)、ワーク・エンゲイジメント、再就業意向ともに相対的に低い傾向(図表5)。

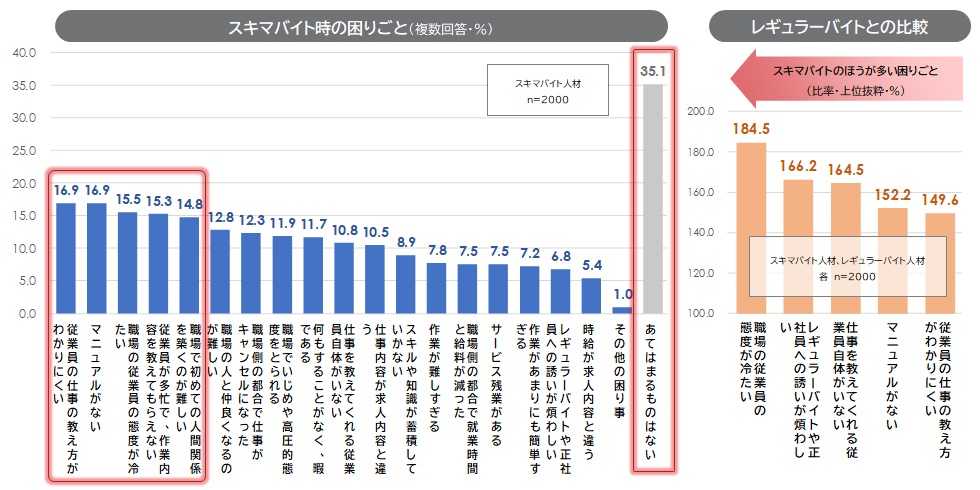

スキマバイトに特徴的な困りごとは「職場の従業員の態度が冷たい」

スキマバイトで働く側の困りごとは、「従業員の仕事の教え方がわかりにくい(16.9%)」「マニュアルがない(16.9%)」「職場の従業員の態度が冷たい(15.5%)」が上位となった。一方で、35.1%は「あてはまるものはない」と回答。

レギュラーバイトと比較すると、「職場の従業員の態度が冷たい」が8割増と顕著に多い。

スキマバイトのポテンシャル

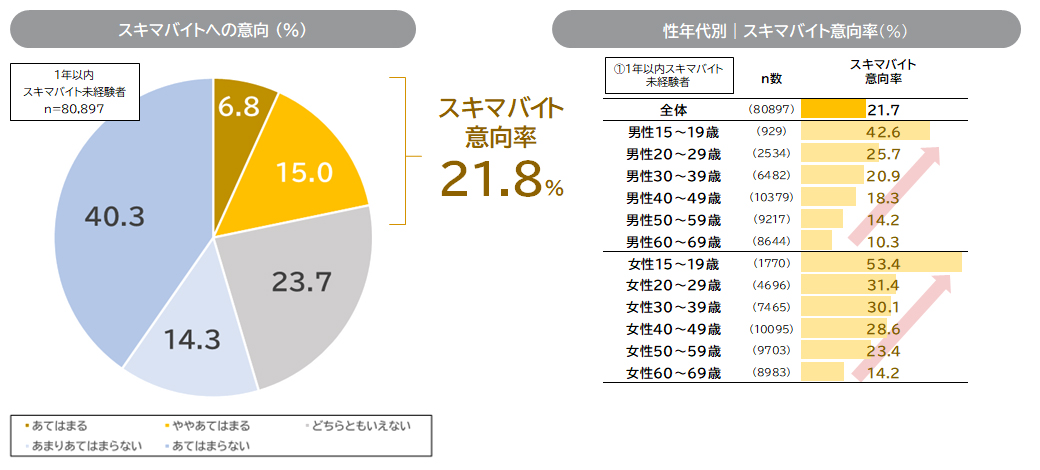

約5人に1人が「スキマバイトを行いたい」

1年以内にスキマバイトを行っていない者に、今後スキマバイトを行いたいかと意向を尋ねたところ、21.8%が「スキマバイトを行いたい」と感じていることが分かった。スキマバイトの意向率を性年代別に見ると、男女ともに若年層が高い。

全国の潜在スキマバイト人口を簡易推計したところ、1,431万人であった。

※スキマバイト意向率のデータとオープンデータ(「人口推計」など)を基に推計。現在の残業時間が長い層は除外した。詳細は報告書全文PDF77ページ参照。

スキマバイト活用の実態[企業・マネジメント側]

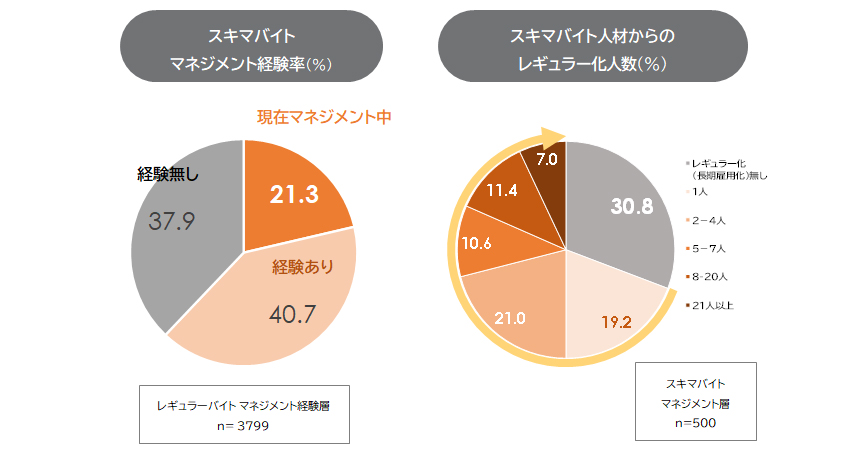

スキマバイト人材を長期雇用化したことがある店長・管理者は7割弱

店長・管理者のスキマバイトのマネジメント実態を見た。レギュラーバイト人材のマネジメント経験者のうち、スキマバイト人材を現在マネジメントしている者は21.3%。経験ありが40.7%。また、スキマバイト人材をマネジメントした店長・管理者の7割弱がスキマバイト人材をレギュラー化(長期雇用化)したことがある。

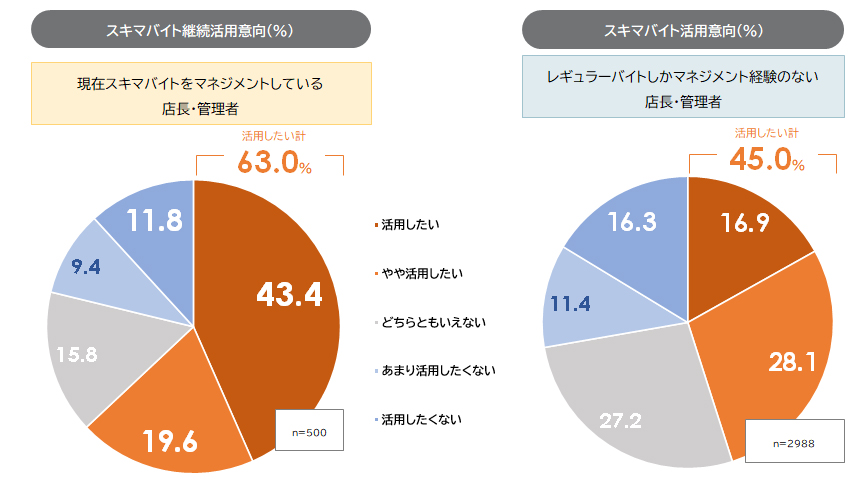

店長・管理者のスキマバイトの活用意向

店長・管理者に、スキマバイトを今後活用したいかを尋ねた。現在、スキマバイト人材をマネジメントしている店長・管理者の63.0%が今後もスキマバイトを活用したいと回答。レギュラーバイト人材のみマネジメントしている層も、45.0%がスキマバイトを活用したいと回答した。

ワーク・エンゲイジメント向上とレギュラー化(再就業)のために何ができるか

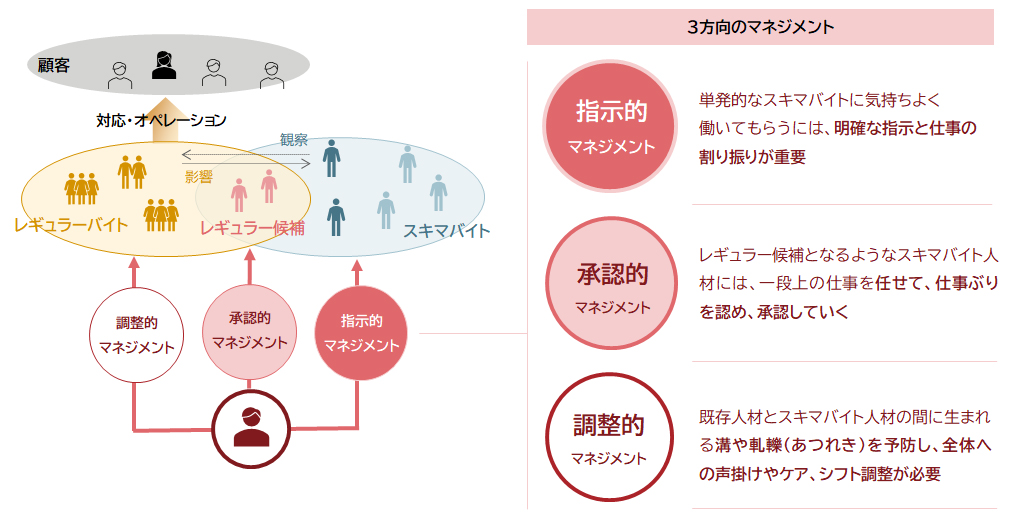

では、店長・管理職はどのようなマネジメント行動をすれば、スキマバイト人材の活性化(ワーク・エンゲイジメント)や、再就業意向(もう一度その職場で働きたい)を高められるのだろうか。

スキマバイト人材のワーク・エンゲイジメント向上には、「適切なジョブアサイン」と「明確な指示」をするマネジメント行動がプラスに影響していた。また、スキマバイト人材にもう一度働きたいと思ってもらうには、仕事を「任せ・教え・承認」していくマネジメント行動が重要であることが示唆された。

これらの分析結果をまとめたのが図表11である。アルバイトが働く現場では、スキマバイト、レギュラーバイトに加え、スキマバイトからレギュラー化(長期雇用化)する「レギュラー候補」が存在する。今後は、この3方向に対してそれぞれ「指示的」「承認的」「調整的」なマネジメントが求められており、マネジメント全体が高度化・複雑化しているといえる。

分析コメント

スキマバイト人材の競争激化に備えマネジメントの見直しを

近年、スキマバイトの働き方が急速に広がり、世間の注目も集まっている。サービス産業を中心に企業のスキマバイト活用のニーズは高く、現場からは「もはやスキマバイトでしか人が埋まらない」という声もしばしば聞かれる。スキマバイトをスカウトし長期雇用する動きも広がっており、旧来の求人媒体による採用方法からの転換も進む。

今回、働く人の意向をベースに潜在的なスキマバイト人口を推計すると、現状の3倍程度のポテンシャルが確認された。学生だけでなく、社会人の副業選択肢としても今後広がっていくだろう。一方で、利用が拡大するほど、人材獲得の競争もまた激しくなる。スキマバイト人材の確保も、いずれ間違いなく容易ではなくなってくるだろう。

同時に現場では、人材の多様化とマネジメントの複雑化が起こる。すでにスキマバイト人材からは、「教え方がわかりにくい」「マニュアルがない」「既存従業員の態度が冷たい」といった現場でのハレーションが多く報告されている。分析からも、店長・管理者は、スキマバイト/レギュラーバイト/レギュラー候補の3方向に対して異なるマネジメントが求められることが明らかになった。今後の課題は、このマネジメントの複雑化・高度化に対して現場管理者が対応できるかどうかだ。

「穴埋め的なお手伝い」という感覚でその場しのぎのマネジメントを続けても、また働きたいとは思ってもらえず、人材確保は早晩難しくなる。企業は、新たな働き方としてのポテンシャルを活かすと同時に、現場支援やマネジメントの訓練に対し、先手を打った対応が求められる。

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所「スキマバイト/スポットワークに関する定量調査」

調査報告書全文PDF

スキマバイト/スポットワークに関する定量調査

調査報告書目次

調査概要

全体のサマリ

- 結果のサマリ

- 提言

【働く側】スキマバイトの実態

- スキマバイト経験・働き方

- スキマバイトの類型化

- スキマバイトの利点|スキマバイトを行う個人のメリットは何か

- スキマバイトの課題|スキマバイトを行う個人の困りごとは何か

スキマバイトのポテンシャル

- これからスキマバイトにはどの程度ポテンシャルがあるのか

【企業・マネジメント側】スキマバイト活用の実態

- 店長・管理者側から見たスキマバイト

- ワーク・エンゲイジメント向上とレギュラー化(再就業)のために何ができるか

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

![直近のスキマバイト・レギュラーバイトを行った理由[上位4項目まで選択回答/%]](/assets/individual/thinktank/assets/spot-work_03.jpg)

![ワーク・エンゲイジメントと再就業意向[スキマバイトタイプ別]](/assets/individual/thinktank/assets/spot-work_05.jpg)