上司と部下が信頼関係を築くことは、部下がイキイキと自律的に働く上で必要不可欠な要因である。しかし、コロナ禍を機に多くの企業においてテレワークが普及したことで、これまで信頼関係があると信じられてきた上司と部下との関係性に綻びが生じるようになった。今こそ、確固たる信頼関係を構築することが求められている。

筆者とパーソル総合研究所は、リーダーとメンバーが互いに信頼するだけでなく、それが相手に信頼されているという被信頼感(藤原,

2017)につながり、さらにそれによって相手への信頼に結実する循環的な信頼関係のことを「信頼のらせん関係」と名付け、そのダイナミックな形成過程を明らかにしてきた(調査「上司と部下の信頼関係に関する研究」参照のこと)。

上司が部下に寄せる信頼は、果たして部下に届いているのか

「信頼のらせん関係」の起点は、リーダーがメンバーをいかに信頼するか、である。しかし、リーダーがメンバーを信頼することさえ決して容易ではない。その原因は、コラム「どうすれば上司は部下を信頼するようになるのか-「メンバーへの信頼」の形成メカニズム-」でも紹介されているように、そもそもリーダーがメンバーという存在をどのように考えているかという「人財観」や、メンバーに抱く「期待」の持ち方にある。

では、上司が部下を信頼したとして、その信頼は本当に部下に届いているのだろうか。筆者とパーソル総合研究所との調査によれば、上司が期待するほど、部下に信頼は届いていないことを示唆する結果が得られている。

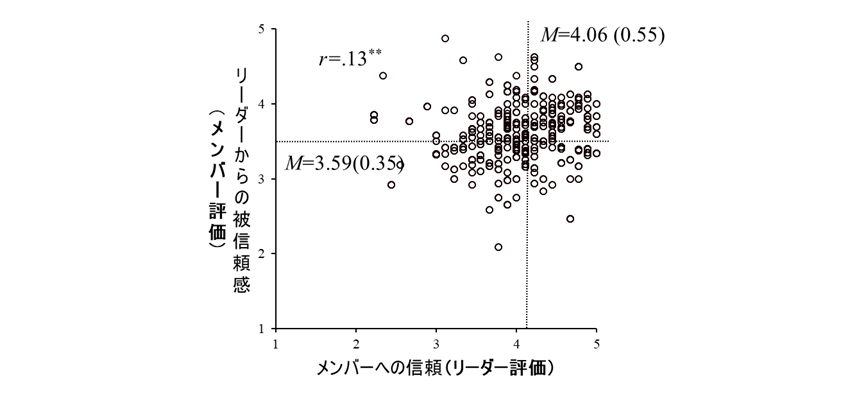

上司と部下合計2,300名を対象に実施した調査によれば、図1に示すように、リーダーが寄せる「信頼」と、メンバーが感じる「リーダーからの信頼(被信頼感)」の平均値には大きなギャップ(リーダーによるメンバーへの信頼=4.06、メンバーが抱くリーダーからの被信頼感=3.59)があり、両者の関係性の強さを示す相関係数は.13と非常に低い値であることを明らかにした。これは、上司が抱く部下への信頼は、上司が思うほど部下には届いていないことを裏付ける結果といえる。そして、これは、テレワークなど上司と部下が離れて仕事をする社会的距離が多くなるほど、上司から部下への信頼が届きにくくなることを示唆するものである。

図1:上司の部下への信頼と部下が感じる被信頼感のギャップ

部下に信頼が届く「被信頼感」がもたらす効果

上司が抱く部下への信頼は、上司が思うほど部下には届きにくいことを紹介した。しかし、これは指摘するまでもなく、上司と部下の関係によってさまざまである。では、上司の信頼が部下に届くことは、部下にどのような効果をもたらすのだろか。

筆者(池田他, 2021)は、2020年にコロナ禍の直後にテレワークで働いているシステムエンジニアを対象に調査を実施した。その結果、テレワークで働くシステムエンジニアのモチベーションを生み出す働き方には、上司による目標達成を志向するリーダーシップの効果は認められず、むしろ上司からの被信頼感による強い効果が認められた。

通常、目標達成を志向するリーダーシップは、メンバーのモチベーションや業績に安定した効果を持つことがこれまでのリーダーシップ研究で数多く支持されている。しかし、上記の研究からは、上司と部下との間に社会的な距離が存在するテレワークという環境ほど、上司のリーダーシップよりも、上司から信頼されていると感じる被信頼感が、部下にエンパワーメントを与え、それによって部下が自律(自立)的に仕事に取り組むことにつながる効果を持つことがうかがえる。

部下が上司からの信頼を実感することに立ちはだかる「2つの障壁」

では、部下が上司からの信頼を実感する(被信頼感を感じる)ようになるためには、どのようなことに留意する必要があるのだろうか。仮に、上司が部下に対して確固たる信頼を抱いたとしても、それが部下に伝わるためには2つの障壁を克服する必要がある。これらの障壁とは、言行一致の壁とも言い換えることができる。先の図1に見られるように、上司が部下に寄せる期待は比較的高いものの、部下が上司からの被信頼感をそれほど実感していない原因は、この2つの障壁が関わっているともいえる。

第1の壁は、上司が部下のことを信頼していることを実際に伝える「言葉」の壁である。上司が部下を信頼するようになったとしても、それを心に秘めるだけでは相手には十分に伝わらない。言葉にすることで、それが部下に明確に伝わる。

第2の壁は、信頼していることを実際に体現する「行動」の壁である。「信頼している」と言いながら、逐一報告を求めすぎるとマイクロマネジメントと見なされる。あるいは目標の実現のために裁量や権限が与えられなければ強制されたノルマとなってしまう。こうして言行不一致となると、かえって上司への不信が産まれかねない。

相手を信じていることを言葉で表現することに加えて、裁量や権限を与える行動が伴うことで、部下は自身が信頼されていると確信するようになることを改めて認識したい。

まとめ

本稿では、上司が部下に寄せる信頼が、部下に届く「被信頼感」に着目した。そして、部下が被信頼感を実感することの効果を確認しつつも、実際には上司からの信頼が部下に届くことを拒む2つの壁について概説した。本稿のポイントは以下の3つである。

・上司が考えるほど、部下に信頼は届いていない

・部下に上司の信頼が届くと、自律(自立)的にイキイキと働くエンパワーメントの効果をもたらす

・上司の信頼が確実に部下に届くためには、言行一致の壁を克服する必要がある

昨今、テレワークなど働き方の自由度が増している。さらに、職場における主なコミュニケーションは、対面による対話から、メールやチャットなどツールを介することが一般的になり、上司が部下に抱く信頼はますます伝わりづらい環境になっている。それぞれの部下と直接対話する1on1などの機会を効果的に活用することで、上司の信頼を部下に確実に届け、ひいては正の「信頼のらせん関係」の形成につなげてほしい。

プロフィール

九州大学大学院 人間環境学研究院 人間科学部門 准教授

池田 浩 氏

2006年九州大学大学院博士後期課程修了、博士(心理学)。専門は産業・組織心理学。福岡大学准教授などを経て現職。現在、産業・組織心理学会の副会長を務める。組織における自律的モチベーションやセキュアーベース・リーダーシップの研究に従事。著書に『モチベーションに火をつける働き方の心理学』(日本法令)他多数。

※文中の内容・肩書等はすべて掲載当時のものです。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます