調査概要

- 調査名

パーソル総合研究所「上司と部下の信頼関係に関する研究」

- 調査内容

- リーダーとメンバー、それぞれの回答を基に「信頼のらせん関係」について実証的に検証する

- リーダーのメンバーに対する信頼の影響要因について検証する

- リーダー、メンバーそれぞれの被信頼感の影響要因について検証する

- 調査対象

輸送機器製造業、航空運送業、電気・ガス事業、介護・福祉事業、基礎自治体のつの組織から協力を得て実施

・リーダー:304名 (男性296名、女性7名、その他1名)

30-34歳 5%、35-39歳 16%、40-44歳 20%、45-49歳 31%、50-54歳 21%、55-59歳 2%(欠損値 5%)・メンバー:1,848名 (男性1,582名、女性256名、その他10名)

20-24歳 5%、25-29歳 10%、30-34歳 12%、35-39歳 13%、40-44歳 13%、45-49歳 13%、50-54歳 10%、55-59歳 6%、60-64歳 1%(欠損値 3%)- 調査方法

協力企業における従業員へのアンケート調査(Web方式)

*企業ごと職場単位で調査への参加を募り、上司・部下を紐づけして2時点での調査を実施

*実施に際しては、個人が特定されないように配慮し、承諾を受けた上で回答を得た

*協力企業は、パーソル総合研究所(事業部門)との取引はなく、利益相反は生じない

*九州大学大学院心理学講座研究倫理委員会の承認を得ている(承認番号:2024-003)- 調査期間

本調査 1回目:2024年5月実施、本調査 2回目:2024年8月-9月実施

- 実施主体

株式会社パーソル総合研究所、九州大学大学院 池田浩研究室

- ※図版の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合がある。

研究の背景と目的

予備調査①(定性調査)

予備調査②(定量調査)

本調査

本研究のまとめ(考察と提言)

Appendix(調査項目、回答者属性)

本研究の背景と目的

社会的不確実性が高まる中、組織マネジメントにおいては「信頼」の価値がますます高まっていくことが想定される。そこで、「信頼」という概念に改めて焦点を当て、職場におけるリーダーとメンバー間の信頼関係構築のメカニズムを明示したい。

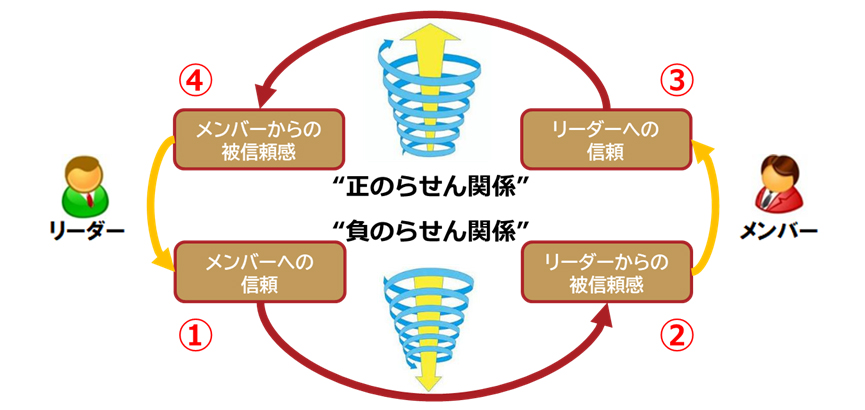

本研究では、互いに信頼し合うためにも、相手から信頼されていると考える「被信頼感」を考慮することで深化する、正の「らせん関係」(負のらせん関係もある)を仮説。定性・定量の予備調査を経て、本調査にて下記5項目について明らかにすることにより、メンバーの不安や不信を解消し、よりエンパワーメントするために考慮すべきマネジメントの観点を提供することを目的とした。調査は、協力企業のリーダー(304名)とメンバー(1,848名)のペアに対し、期間をおいて2回実施した。

1.リーダーとメンバー間で「信頼」「被信頼感」の影響は循環するのか

2.リーダーとメンバーの「信頼」「被信頼感」の循環は強化されるのか

3.リーダーの「メンバーへの信頼」形成のメカニズムを明らかにする

4.リーダーとメンバー、双方の「被信頼感」の形成メカニズムを明らかにする

5.信頼関係構築の施策として、1on1は機能するのか

Index

※2026年1月16日 調査報告書p32:職場における「信頼のらせん関係」の類型C3図表、調査レポートページ図表3:職場における「信頼のらせん関係」の類型、を差し替えました。

調査結果(サマリ)

リーダーとメンバー間で「信頼」「被信頼感」の影響は循環し強化されるのか

信頼関係は、「信頼」の交換だけでなく、「被信頼感」が介在する循環構造

リーダーとメンバーの「信頼のらせん関係」に関わる4つの変数を「①メンバーへの信頼」、「②リーダーからの被信頼感」、「③リーダーへの信頼」、「④メンバーからの被信頼感」として検証を行った。

まず初めに、リーダーとメンバーの信頼関係について、双方の相手への「信頼」と相手からの「被信頼感」から成る4つの変数が影響し合うことを確認した。双方ともに、相手からの「被信頼感」と相手への「信頼」の間は、相対的に強い正の相関を示した。

つまり、リーダーとメンバー間の信頼形成モデルとしては、「(相手を)信頼する」という行為の相互交換のみならず、相手から信頼されていると感じられている「被信頼感」を介した4つの要素が影響し合う循環的構造と考えることができる。

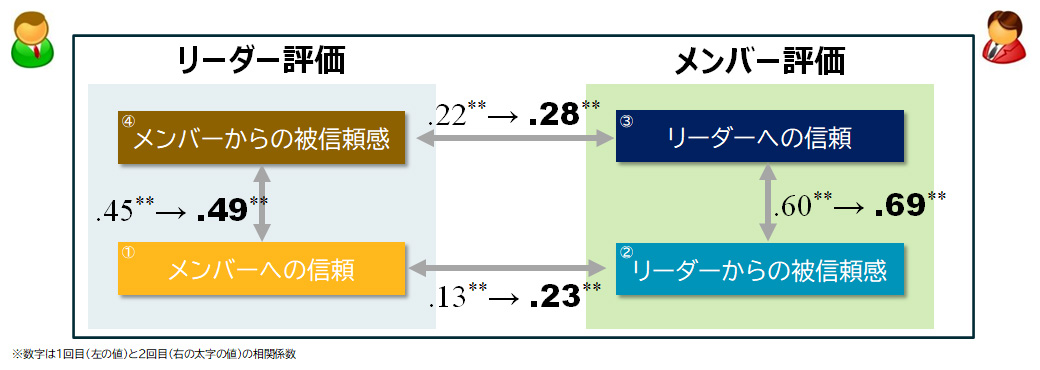

次に、リーダーとメンバーの「信頼のらせん関係」に関わる4つの変数(図表2 ①~④)の関係性について、3カ月の間隔を空けて2回の調査を実施して相関関係を見たところ、4つの変数間の相関係数は、いずれも1回目よりも2回目のほうが高い値を示した。

すなわち、3カ月間の時間が経過することで、リーダーとメンバーの「信頼」「被信頼感」の循環が促進され、「信頼のらせん関係」が徐々に形成・強化されていることを示唆していると考える。

職場の上司・部下の関係の半数は、部下側の片想い?

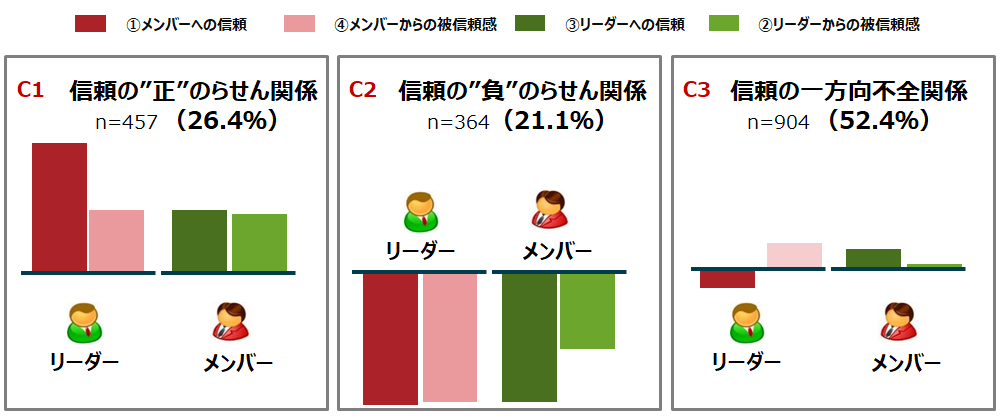

職場における「信頼のらせん関係」については、以下の3つの類型が確認された。

C1:「信頼の《正》のらせん関係」4変数がすべて高い傾向【26.4%】

C2:「信頼の《負》のらせん関係」4変数がすべて低い傾向【21.1%】

C3:「信頼の一方向不全関係」メンバーの「③リーダーへの信頼」とリーダーの「④メンバーからの被信頼感」はやや高いが、リーダーの「①メンバーへの信頼」が低い傾向【52.4%】

*4変数:①メンバーへの信頼、②リーダーからの被信頼感、③リーダーへの信頼、④メンバーからの被信頼感

「信頼の一方向不全関係」は、メンバーはリーダーを信頼しており、リーダーもメンバーから信頼されていることを感じながらも、メンバーをあまり信頼できていない関係である。この不全関係は、「信頼の《負》のらせん関係」に悪化する危険性を秘めている。「信頼の《正》のらせん関係」に好転させる鍵は、リーダーがいかにメンバーを信頼できるかである。

リーダーの「メンバーへの信頼」形成のメカニズムを明らかにする

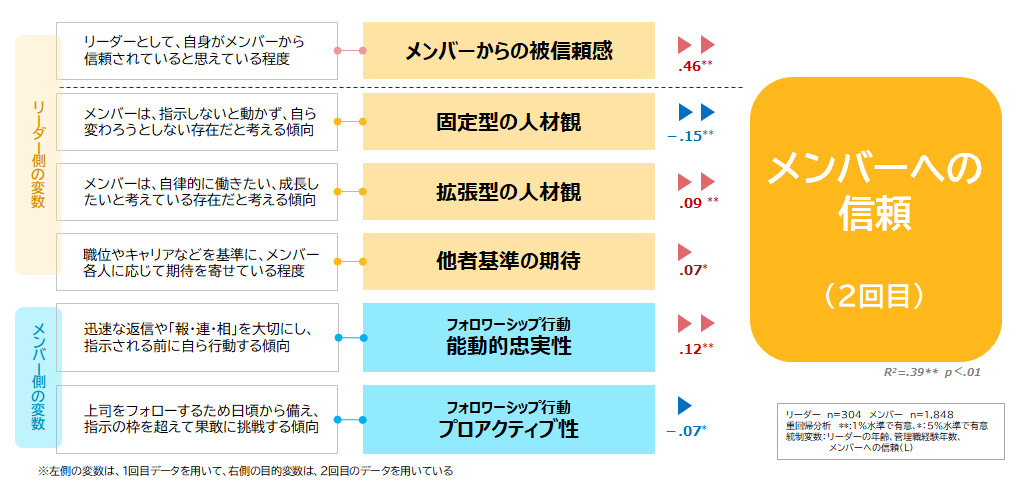

「信頼のらせん関係」に関わる4つの変数のうち、リーダーによる「①メンバーへの信頼」の心理的メカニズムを明らかにするため、「①メンバーへの信頼」に影響を与える要因を分析した。

最も影響が強いのは、「信頼のらせん関係」で①~④が循環する変数のうち「①メンバーへの信頼」の1つ前に当たる「④メンバーからの被信頼感」。これは、相手を信頼するための先行要因と考えられる。次いで、メンバーが迅速な返信や「報・連・相」を大切にし、リーダーから指示される前に自ら行動する傾向である「能動的忠実性」が強く、「メンバーへの信頼」への正の効果が確認された。また、“メンバーとは、自律的に働きたい、成長したいと考えている存在だ”と考える傾向である「拡張型の人材観」や、職位やキャリアなどを基準に、メンバー各人に応じて期待を寄せている「他者基準の期待」も、正の効果が確認された。

一方で、“指示しないとメンバーは動かず、自ら変わろうとしない存在だ”と考える傾向の「固定型の人材観」は、「メンバーへの信頼」への負の効果が確認された。

リーダーがメンバーのことをより信頼するためにも 、メンバーへの期待の抱き方や自身の人材観から見直したい。

リーダーとメンバー、双方の被信頼感の形成メカニズムを明らかにする

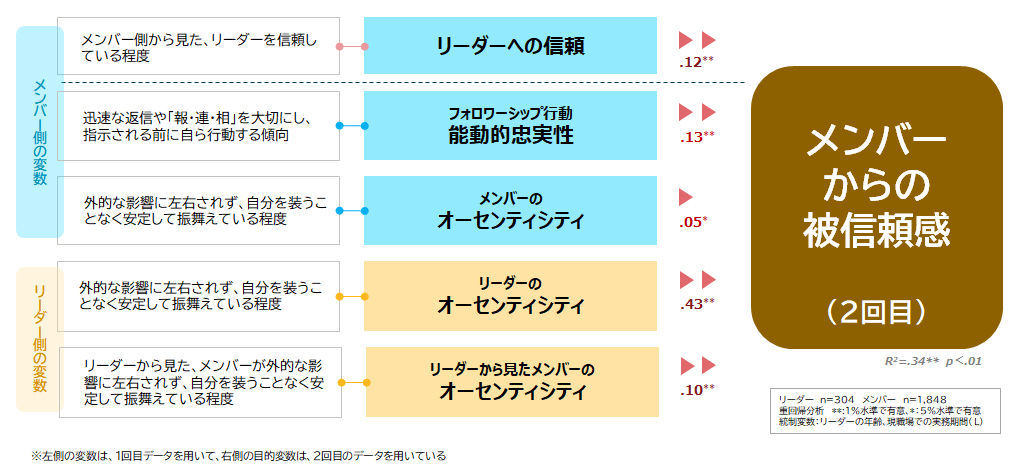

「メンバーからの被信頼感」の形成メカニズム

「信頼のらせん関係」に関わる4つの変数のうち、リーダーの「④メンバーからの被信頼感」の形成メカニズムを明らかにするため、「④メンバーからの被信頼感」に影響を与える要因を分析した。

リーダーがメンバーから「信頼されている」と感じる(④メンバーからの被信頼感)には、先行要因となるメンバーの「③リーダーへの信頼」が影響している。しかし、それ以上に、メンバーに対してリーダーが自分らしく振舞えているか(リーダーのオーセンティシティ)、メンバーが能動的に報連相や先回りした早めの行動をとっているか(能動的忠実性)が影響していることが示唆された。この点は、相手から信頼されていると思えているからこそ自分らしく振舞えていることも想定できるため、循環構造でもある。

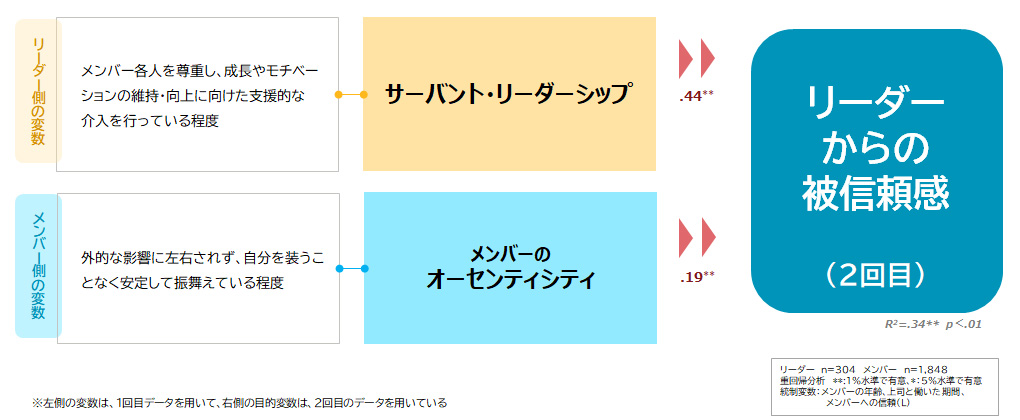

「リーダーからの被信頼感」の形成メカニズム

「信頼のらせん関係」に関わる4つの変数のうち、メンバーの「②リーダーからの被信頼感」の形成メカニズムを明らかにするため、「②リーダーからの被信頼感」に影響を与える要因を分析した。

リーダーが、メンバー各人を尊重し、成長やモチベーションの維持・向上に向けた支援的な 介入を行っている「サーバント・リーダーシップ」と、メンバーが外的な影響に左右されず、自分を装うことなく安定して振舞えている「メンバーのオーセンティシティ」は、「リーダーからの被信頼感」に正の効果が確認された。

メンバーに対し、事細かく指示・管理することなく、自主性を尊び職務環境を整えるような支援的マネジメントは、「リーダーから信頼されている」との実感を高めることが示唆されたと考えられる。 また、この関係もリーダー同様、信頼されていると思えているがゆえに、より自分らしく振る舞えることも想定できる。

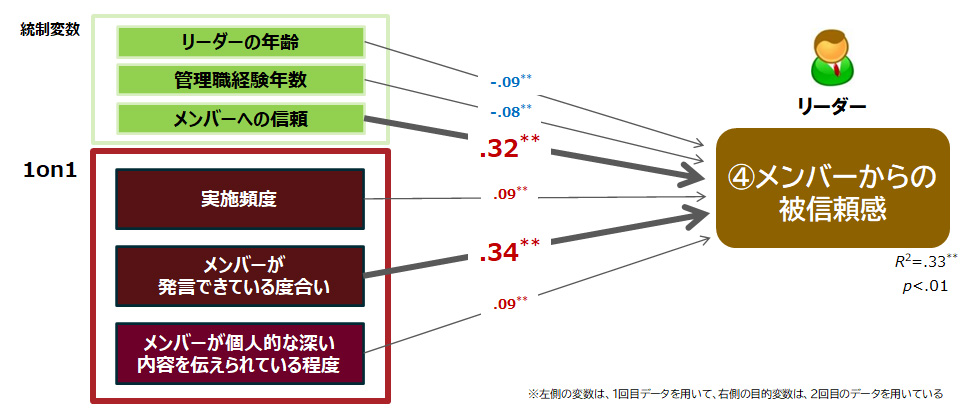

信頼関係構築の施策として、1on1は機能するのか

リーダーとメンバーの1on1における3つの観点「実施頻度」、メンバーが「発言できている度合い」、メンバーが「個人的な深い内容を伝えられている程度」が、リーダーとメンバーの「信頼のらせん関係」に関わる4つの変数を高める機会となっているかを分析した。

リーダーによる「①メンバーへの信頼」にはほぼ効果を示さなかったが、リーダーの「④メンバーからの被信頼感」については、3変数とも効果を示した。特に、メンバーの「発言度合い」が増えるほど、「④メンバーからの被信頼感」を高める効果を示した。また、1on1の「実施頻度」やメンバーが「個人的な深い内容を引き出せている程度」も有意な効果を示していた。

すなわち、1on1は、リーダーが被信頼感を得るための場となっている可能性が示唆された結果と考えられる。一般的に「部下のための対話の場」として設定される1on1だが、上司・部下双方にとって「被信頼感」を高める場として機能していることを示している。気づかぬうちに、上司が部下からの信頼を実感するだけの場にならないように配慮したい。

分析コメント

「信頼のらせん関係」構築の源流は、「リーダーによるメンバーへの信頼」

リーダーが、職場での持続可能な信頼関係を構築するには、リーダーからの「①メンバーへの信頼」を起点とし、その信頼をメンバーがしっかりと受け止める事(被信頼感)が重要であった。しかし、裏切られるリスクがあるにもかかわらず、何の担保もなく人に期待し、身をゆだねることはたやすいことではない。

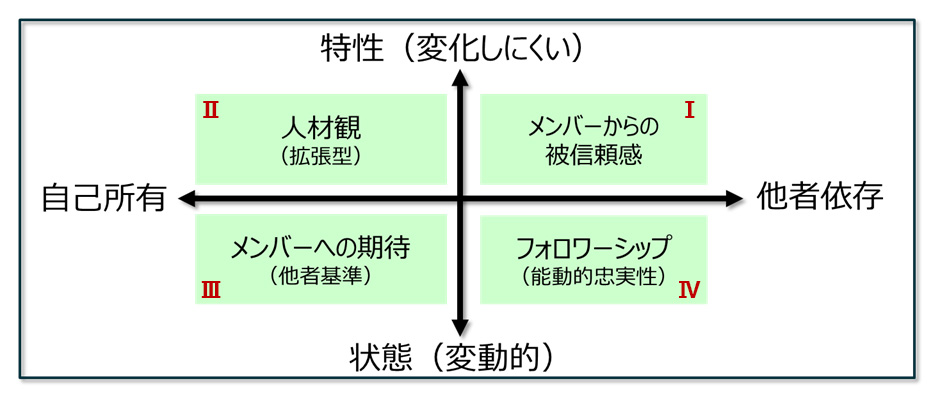

そこで、リーダー側で対処可能な方略について検討したい。定性の予備調査では、複数の管理職者から「(部下は)何がなくとも信頼するほかない」といった相手に身をゆだねる姿勢を確認していたが、「信頼のらせん関係」においても「①メンバーへの信頼」を起点とした。その際、部下の「能力」に着目して、「他者基準」で期待をかけることが有効となりそうだ(図表8・Ⅲ)。一定の経験を有し、評価されて管理職となっている方にとっては、自己基準の期待をかけたくもなるが、この点は常々意識したい点である。また、自分自身を素直に表明することも大事だった。上位者から胸襟を開き、脆弱性をも示す姿勢は、部下の偽りのない態度を引き出すことにもつながるだろう。

次に、リーダーとして、人(部下)をどのように見るかという人材観も意識したい点である(図表8・Ⅱ)。価値観は変え難い面もあるが、人が介在して価値発揮する職務においては、人の能力の可変性と付加価値創出に期待する姿勢は大事にしたい。

先取り行動と程よい報告・連絡・相談、そして自己開示がリーダーからの信頼を高める

一方でメンバーは、リモートワークなどの普及により、上司や同僚と日常的に机を並べて職務を遂行する環境にない人も少なくないだろう。上司との物理的な距離が生じる中、はたして上司は自分の勤務姿勢や日々奮闘する様を見てくれていて、適切に評価をしてくれるだろうかと不安に思うこともあるかもしれない。従来に増して他者への不信や不安を抱きやすい環境にあることは、上司の側も同様である。

そこで、メンバー自身で対処可能な方略を検討したい。上司からの信頼には、一定の返報性が確認されている。上司がメンバーから信頼されていると思えれば、リスクを取ってでもメンバーに期待をかける姿勢(信頼)を得られる可能性が高まる。

その際、上司は部下の誠実さ(意図)よりもやや職務遂行能力に期待する傾向があった。また、言われたことを着実にこなす事よりも、問われる前に自ら報告や相談をしたり、依頼事項へ早く応答したりといった能動的な行動が上司からの信頼獲得には有効であった。一方で、上司の期待を超えて貢献しようとしても、上司の眼から無謀と思える行動は、逆に信頼を損ねる可能性も示唆されていた。

さらに、1on1の機会において、メンバー側から自分らしさを表明し、個人的な相談などを持ち掛けることが上司にとっては、「メンバーから信頼されている」と自覚する機会ともなっていた。

上司とはいえ、個人的な悩みを赤裸々に吐露する事に気がひけるならば、個人的に学んでいる事や読んでいる本について雑談的にアピールしてみてはどうか。自分らしさ(オーセンティシティ)の表出のみならず、上司からすれば、部下であるあなた自身の「能力への期待」を高める効果も期待できそうだ。

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所・九州大学「上司と部下の信頼関係に関する研究」

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます