昨今のアメリカで発生している反DEI現象がすぐに話題となるように、日本はアメリカのマネジメント動向に対して、敏感に反応することが多い。実際に筆者はメディアからの取材や、企業内の自主的な勉強会において反DEI現象に関する講演依頼が増えている。

企業経営におけるマネジメント手法は、欧米で発祥したものが多い。多大な努力と失敗を積み重ねて成し遂げたイギリスの産業革命を経て、アメリカで近代的なマネジメント手法が誕生すると、日本は積極的にその手法を輸入してきた国である。試行錯誤せず効率よく取り入れられるメリットがある一方で、単なる外形的なインストールでは日本企業の持つ競争優位性や独自性を失うリスクを併せ持つ。

本コラムでは、特にこれまでのアメリカと日本のマネジメントに関する関係性を歴史的にひもとき、今起きている現象を考察しながら、日本企業にとってあるべきマネジメントを展望していく。

Index

効率よくマネジメント手法を取り入れてきた日本

ダイバーシティ、ジョブ型雇用、人的資本経営、リスキリング、心理的安全性、目標管理制度など、日本企業はアメリカのマネジメント手法を頼りに、トレンドを後追いしてきた歴史的経緯がある。

昨今ではDEI(Diversity、Equity、Inclusion)にBelonging(帰属意識や一体感)が加わりDEI&Bが日本でも注目される一方で、トランプ大統領が2回目の大統領就任式直後に、連邦政府のDEIプログラムを廃止する大統領令を発布。リベラル色が強いシリコンバレー企業のMeta、Amazon、Google、zoomでさえも、軒並みDEI関連の取り組みや組織の見直しを打ち出す反DEIへと方針を変えた。日本企業はそれらの動向に戸惑い、翻弄されている。しかし、その傾向はいまに始まったことではない。

なぜ日本は、これほどまでに海外の動向に敏感で、反射的に追随するかのような動きを見せるのか。これまでの長い歴史から考察すると、そこに浮かび上がってくる日本の本質が見えてくる。

産業革命によって近代国家をつくりあげた西洋の先達は、多大な努力と犠牲を払い、失敗を積み重ねて成し遂げた。その過程で生み出された経営・人材マネジメント手法を、日本は明治維新以降、一気に効率よく自国に移植して近代化へと突き進んだ。

その代表例が富岡製糸場であろう。明治5年、生糸輸出に近代国家建設への活路を見出した政府は、西洋の先進技術や手法を輸入して器械製糸のモデル工場を設立し、世界の絹文化へ多大な影響を与えた。

図表1:産業革命を経た西洋と、後を追った日本

その成功原理が戦後でも増幅されていった。GHQによるマネジメント手法を日本企業はすんなりと受け入れ、高度経済成長への足がかりとして、バブル経済崩壊後はアメリカ型の成果主義人事を取り入れ、昨今では日本型雇用の限界からジョブ型雇用へ移行しようとしている。

輸入型マネジメントの功罪

しかし、このような輸入型マネジメントには功と罪がある。手法を単純にインストールするだけでは思考停止を招き、実効性を伴わない。

例えば、組織における心理的安全性の重要さがGoogleの実証研究によって明らかになり、昨今では日本企業でも注目されているが、一歩間違えて取り入れると単なる「ゆるい職場」に陥ってしまう。特に「空気を読む」文化がある日本では、他者との対立を避けるために自分の意見を主張しなかったり、相手の間違いを指摘しなかったりする状態が生じてしまう。これではイノベーションが生まれにくい。心理的安全性が効果的に発揮されるためには、高い能力やリーダーシップを持つ個人、責任感や規律ある組織、といった前提条件が求められるであろう。

輸入型マネジメント手法を活用していく和魂洋才が問われる

もともと天然資源に乏しく、地理的に海外から孤立していた日本は、古代から一千年以上にわたり、中国や西欧から技術や文化を貪欲に学び取り、自分たちのものにするのが最善という考える必然性があった。鎖国を経て、明治維新によって一気に近代化が加速。敗戦後の加工貿易(原材料を輸入して国内で製品化して輸出)による高度経済成長により、GDPで世界第2位になった。

その代表的な例がTQC(Total Quality Control)という全社的な品質管理手法であろう。日本は戦後、自国の技術の後進性を知り、アメリカで取り組まれていた品質管理手法を官民挙げて取り入れた。そして、日本が得意とする集団凝集性によって本国を上回る普及を誇るに至った。

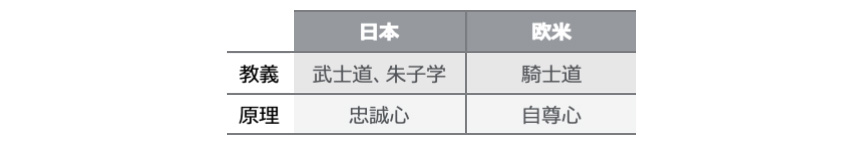

集団凝集性が育まれていった背景には、江戸時代に幕府の精神的支柱として形成されていった武士道や儒教・朱子学からなる日本固有の価値観があったからであろう。特に戦前までは「村社会」という共同体ルールが暗黙に存在し、それが絶対的な価値基準として影響を与えてきた。運命共同体や上下関係、忠誠心や村八分、同調圧力といった無形の規律、終身雇用、年功序列といった仕組みに象徴されている。

図表2:教義と原理における日本と欧米の違い

出所:筆者作成

日本発のマネジメント

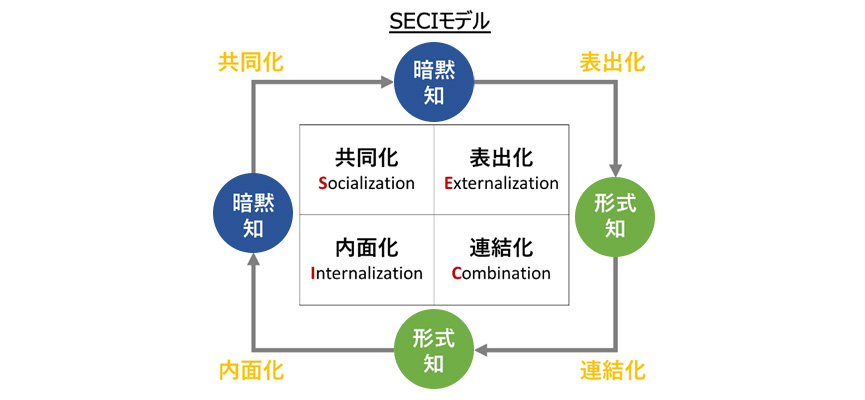

かつて一橋大学の野中郁次郎教授は、国内の製造業における製品開発の組織的知識創造プロセスをSECI(セキ)モデル(「共同化(Socialization)」「表出化(Externalization)」「連結化(Combination)」「内面化(Internalization)」)として提唱し、世界各国で注目されてナレッジマネジメント分野を牽引した。

天然資源に乏しい日本が職場で知恵を出し合い、輸入した原材料から優れた製品をつくり、世界に送り出した加工貿易という成功原理と同様に、QC(Quality Control)活動やSECIモデルのような集団凝集性を生かした日本発のマネジメント手法を海外に輸出できる鉱脈が、日本にはもっとあるはずだ。

図表3:SECIモデル

出所:筆者作成

まとめ

昨今の反DEIなど、今アメリカで起きているマネジメント動向に敏感な日本企業の特性と、その理由や背景を、アメリカを中心とした海外との関係性から歴史的にひもとき、考察してきた。

日本は産業革命以降、西欧のマネジメント手法を効率的に取り入れ、その後も、アメリカで取り組まれていた品質管理手法を迅速に採用し、経済成長を遂げてきた。しかし、輸入型マネジメントには功罪がある。効率的に手法を取り入れられる一方で、思考停止や実効性を欠くリスクがあるのだ。

TQCやSECIモデルの成功例に見られるように、日本は独自の手法を世界に輸出する可能性を持っている。輸入した手法を日本流に解釈し、現場が主体となって活用することが重要だ。こうした取り組みを通じて、日本発のマネジメント手法をさらに発展させることが期待される。

次回以降は、最新の輸入型マネジメント動向としてのDEI&Bや、歴史を遡ってバブル経済崩壊後に成果主義人事のマネジメントツールとして導入されたMBO(目標管理制度)に見られる日本企業の歪んだ解釈、陥穽について踏み込んで、具体的に見ていきたい。

このコラムから学ぶ、

人事が知っておきたいワード

- 反DEI

- 反DEIとは、アメリカでDEI(Diversity、Equity、Inclusion)の撤回・縮小など方針を見直す動きのこと。これにより、Meta、Amazon、Google、zoomなどの大手IT企業をはじめとしたアメリカ企業がDEI関連の取り組みを見直している。

- 輸入型マネジメント

- 輸入型マネジメントとは、海外の企業経営におけるマネジメント手法を取り入れること。例えば、ダイバーシティ、ジョブ型雇用、人的資本経営、リスキリング、心理的安全性、目標管理制度などがある。日本は明治維新以降、欧米から多くのマネジメント手法を効率的に輸入し、独自の発展を遂げたが、思考停止や実効性の欠如のリスクも抱える。

- ※このテキストは生成AIによるものです。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます