調査概要

- 調査名

パーソル総合研究所「部下の成長支援を目的とした1on1ミーティングに関する定量調査」

- 調査内容

- 1on1ミーティングに関する基礎情報を明らかにする

- 1on1ミーティングの効果を明らかにする

- 1on1ミーティングの課題を明らかにする

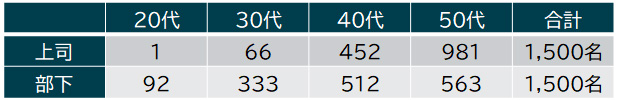

- 調査対象

直近半年間で「部下の成長支援を目的とした面談(1on1)」を行った正社員20~59歳:3,000名

*従業員50名未満の企業は除外。第一次産業、公務、その他は除外

*上司は「課長相当、部長相当、事業部長相当」、部下は「一般社員・従業員、係長相当」

*ライスケール1問正答者

- 調査方法

調査会社モニターを用いたインターネット定量調査

- 調査期間

2024年6月11日 – 6月13日

- 実施主体

株式会社パーソル総合研究所

- ※図版の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合がある。

定義 本調査における「1on1」と「成長」

サマリ

提言 組織課題として1on1を位置づける

参考 4つのポイント別に見た1on1のあり方

調査概要

- 【1】1on1の実態

- 【2-1】「人材育成」と部下の成長

- 【2-2】「学び」の機会と部下の成長

- 【2-3】上司のマネジメント行動と部下の成長

- 【2-4】1on1の運用と部下の成長

「1on1」と「成長」の定義

1on1の定義:部下の成長支援を目的とした上司と部下の一対一の定期面談

本調査では、面談の中に以下の要素が含まれているものを、成長支援を目的とする1on1と見なした。

・上司が、部下の仕事のモチベーションをあげようと励ます

・上司が、部下の悩みを丁寧に聴き、共感的に理解しようとする

・上司は、部下が自分で考えを深めることができるような質問や助言を行う

・上司は、部下が経験をもとに自分なりのノウハウを見つけられるよう発問や助言を行う

成長の定義:1on1を通じて、部下が経験学習*1における「内省的観察」と「抽象的言語化」ができるようになること

「仕事の成功や失敗の要因について分析できるようになった(内省的観察)」、「さまざまな場面で応用できそうな仕事のノウハウを見つけた(抽象的言語化)」それぞれに対して「あてはまる」~「あてはまらない」まで5点満点で尋ね、「内省的観察」と「抽象的言語化」の変数を合成して「部下の成長」変数(10点満点)を作成し、分析を行った(クロンバックのα係数は0.886)。

*1デイビッド・A・コルブが提唱した「経験学習」サイクル。①具体的な経験→②その経験を内省的に観察→③その観察した内容を抽象的言語化(概念化)→④それを職場で積極的に実践・行動してみるという4つのサイクルからなる。

調査結果(サマリ)

1on1の実態

1on1を経験した部下は約6割

1on1を直近半年で経験した部下の割合は55.7%だった。次いで、以前は1on1を実施していたが直近半年では経験していない部下が26.9%、一度も1on1を経験したことのない部下は17.5%と続く。

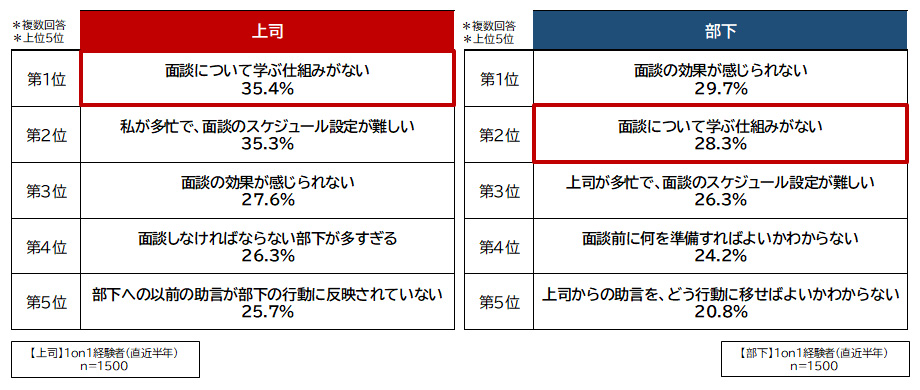

1on1に関する困りごと、上司、部下ともに「学ぶ仕組みがない」が上位

上司と部下に1on1に関して困っていることを尋ねた。

上司の第1位、部下の第2位は「面談について学ぶ仕組みがない」(上司35.4%、部下28.3%)であった。上司の第2位、部下の第3位は、「上司が多忙で、面談のスケジュール設定が難しい」(上司35.3%、部下26.3%)が入った。上司の第3位、部下の第1位は「面談の効果が感じられない」(上司27.6%、部下29.7%)であった。上司、部下ともに手探り状態のまま1on1が行われており、そのことに上司・部下が困っている実態が明らかになった。

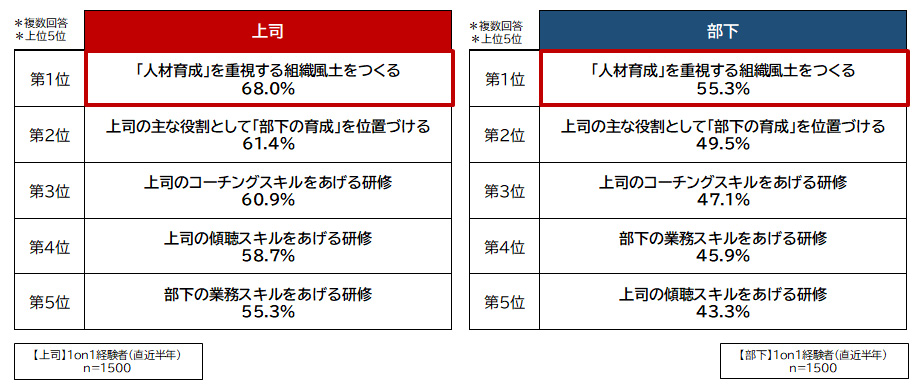

1on1改善には「人材育成」を重視する組織風土が必要

上司と部下に1on1を良くするために必要だと思うことを尋ねた。

上司、部下ともに第1位は、「『人材育成』を重視する組織風土をつくる」(上司68.0%、部下55.3%)であった。

「学び」の機会提供と部下の成長

部下の研修受講率は上司より低い

図表2・3の通り、部下は「面談について学ぶ仕組みがない」ことに困っており、1on1を良くするには「人材育成」を重視する組織風土が必要と考えていた。実際、1on1に関する研修として、「傾聴スキル」「コーチングスキル」の研修受講経験を見ると、部下の受講率は、上司よりも低く30pt以上の差があった。

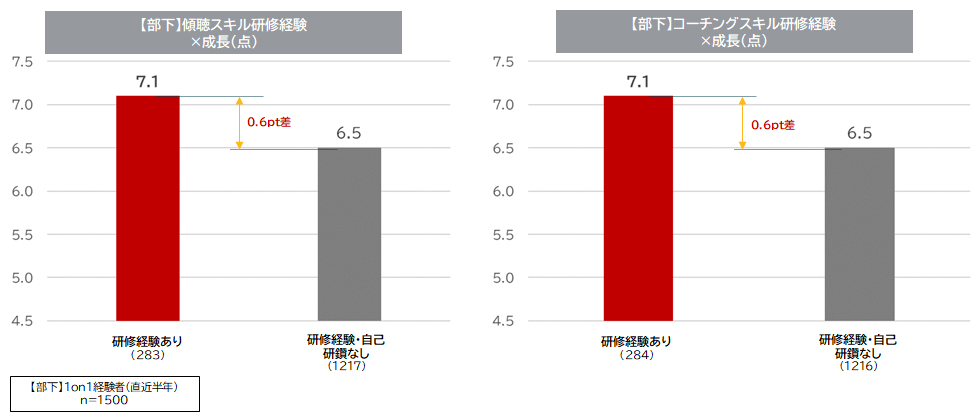

1on1に関する学びの機会を部下に提供する意義は大きい

部下の1on1に関する研修の受講や自己研鑽と1on1を通じた部下の成長の関係を見た。

傾聴スキル研修を受講した部下は、研修を受講していない部下よりも成長度が高く(傾聴スキル「研修経験あり」7.1点、「研修経験・自己研鑽なし」6.5点など)、自己研鑽を行った部下は行っていない部下よりも成長度が高かった(面談に関するマニュアルを「読んだ」7.2点、「研修経験・自己研鑽なし」6.5点など)。

※「部下の成長(点)」については、経験学習の「内省的観察」「抽象的言語化」それぞれに「あてはまる」~「あてはまらない」まで5点満点の変数を合成して作成。10点満点、最低は2点(クロンバックのα係数は0.886)

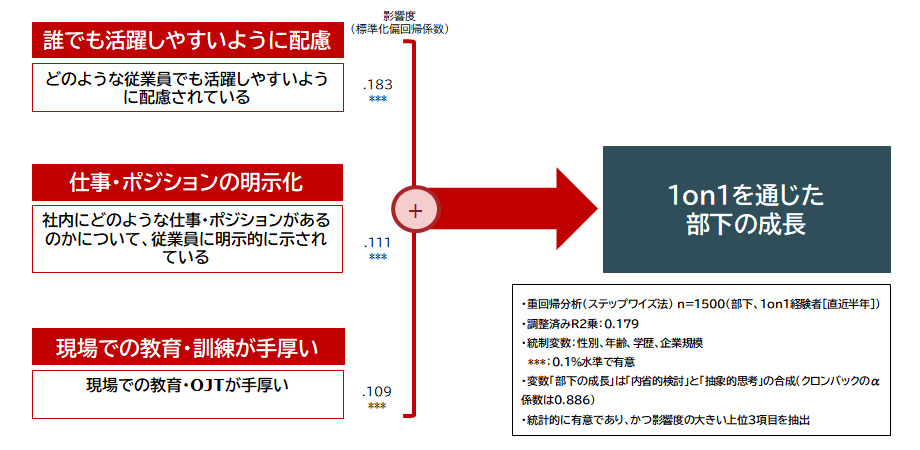

組織の「人材育成」の在り方と部下の成長

一人ひとりが目標に向けて成長できる環境の整備が重要

図表3の通り、上司・部下は、1on1を良くするには「人材育成」を重視する組織風土が必要と考えていた。では、1on1を通じた部下の成長にプラスの影響を与える組織の「人材育成」の在り方とは何か。

分析の結果、「誰でも活躍しやすいように配慮」、「仕事・ポジションの明示化」、「現場での教育・訓練が手厚い」といった人材育成を重視する組織風土の下では、部下の成長度が高いことが確認された。

「誰でも活躍しやすいように配慮」があることは、例えば上司が部下の状況・特性を丁寧に見ながら部下の成長のために働きかけることを意味する。部下からすれば、1on1でも自分の意見を言いやすい状況といえる。「仕事・ポジションの明示化」は、部下にとっては目標設定がしやすいということである。そして、「現場での教育・訓練が手厚い」ことは、部下の目標達成のために必要な教育・訓練を組織が提供してくれるということである。

すなわち、部下が目標達成に向けて成長することをサポートする組織であることが、1on1を通じた部下の成長を促していた。

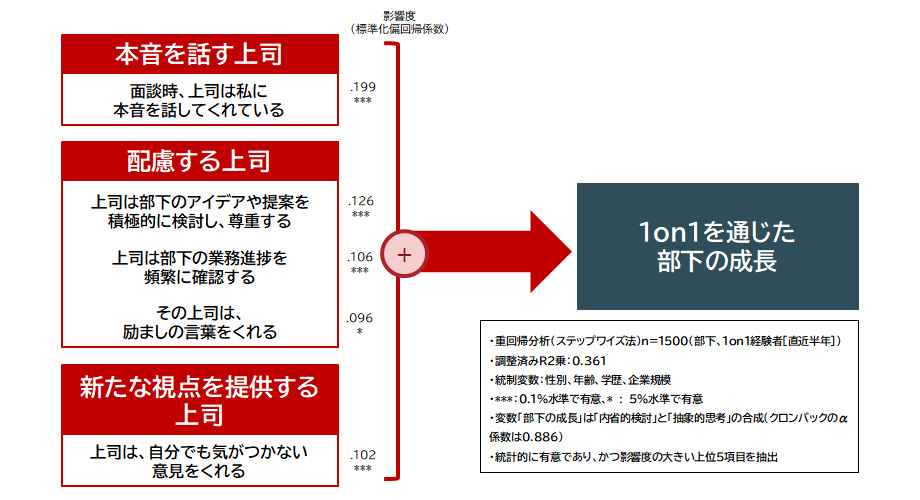

上司のマネジメント行動と部下の成長

上司の1on1時の率直さと日頃からの部下への配慮や助言が重要

上司の部下に対するマネジメント行動と1on1を通じた部下の成長の関係も見た。

1on1時に「上司が本音を話してくれている」と部下が感じることが、部下の成長に最もプラスの影響を与えていた。それ以外には、部下からすると、上司が日頃から自分のアイデアを尊重してくれたり、業務進捗をマメに確認してくれたりすること、また自分を励ましてくれたり、俯瞰的な視点での助言をくれることが、1on1を通じた部下の成長にプラスの影響を与えていた。

分析コメント

組織課題として1on1を位置づける

2010年代後半以降、上司と部下の1on1ミーティングは急速に普及した。しかし、その過程で課題も多く指摘されるようになった。実際、上司も部下も1on1について学ぶ仕組みのなさ、上司の多忙による1on1のスケジュール設定の難しさ、1on1効果の実感の低さに困っていることが分かった。

この背景には、何のために、どのように1on1を実施するのかについて、組織が従業員にきちんと説明せず、1on1について学ぶ機会も十分な形で提供していないことがあると思われる。上司と部下は、手探りで1on1を進めている様子がうかがえる。

部下の成長支援を目的とした1on1を実施するためには、「人材育成」を重視する組織をつくることが必要と上司も部下も考えていた。以前から、1on1で部下の成長を促すためには上司の傾聴やコーチングなどのスキルが重要であることは繰り返し指摘されてきた。本調査でも、上司の日頃のマネジメント行動が1on1を通じた部下の成長に対してプラスの影響があることを確認している。上司は日頃から部下を配慮し、部下が自分ひとりではなかなか気づかない視点から助言をすることが大切である。部下からすれば、日頃から自分をサポートしてくれる上司だからこそ、1on1時の上司の率直な発言を自分の糧にできるのではないだろうか。

しかし、上司の個人的な奮闘だけでは十分ではない。組織として「育成」に取り組むことが重要になる。人事施策として1on1を導入する際は、上司(管理職)だけに研修を行うのではなく、部下にも1on1に関する学びの機会を提供し、従業員の成長を支える組織になることで、1on1を通じた部下の成長が促されると考えられる。

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所「部下の成長支援を目的とした1on1ミーティングに関する定量調査」

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

![1on1経験率[%]](/assets/individual/thinktank/assets/1on1_01.jpg)

![上司・部下の傾聴研修とコーチング研修経験の差[%]](/assets/individual/thinktank/assets/1on1_04.jpg)