日本的ジョブ型雇用における人事機能の課題

公開日 2020/10/20

パーソル総合研究所は「日本的ジョブ型雇用」を新たに定義し、転換へのステップ及びそれを支える政策基盤を示す必要があると考え『「日本的ジョブ型雇用」転換への道』プロジェクトを立ち上げた。本プロジェクトにおいて、日本型雇用の現状や課題、日本的ジョブ型雇用転換のためのロードマップに関して、有識者の方々と全6回の議論を実施する。

第2回目議論は、内閣府規制改革会議の雇用ワーキンググループ座長を務めた慶應義塾大学の鶴光太郎教授と、同ワーキンググループ専門委員を務めた東京大学の水町勇一郎教授を迎え、日本的ジョブ型雇用における人事機能の役割や、就労者の自律的なキャリア開発の促進、今後の労働法的な論点についてお話を伺った。

なぜ就労者の自律的キャリア開発が進まないのか

――メンバーシップ型と言われる日本型雇用からジョブ型雇用へ転換する際、メンバーシップ型の良さ、例えば長期的視野からの人材育成といったものを残すことは考えられないでしょうか。

水町氏:この議論に入る前にまず気を付けておきたいのは、メンバーシップ型とジョブ型は必ずしも対極的な概念ではない点です。労働法の歴史からするとメンバーシップ型とは人的信頼関係の強さが特徴で、その対極に位置するのはドライな契約関係です。ですからドイツのように人的信頼関係を重視するメンバーシップ型でありつつ、ジョブ型である国も存在します。日本の問題はそれをメンバーシップ型というかどうかは別として、正社員中心主義の雇用システムが変化へ柔軟に対応できなくなったことや、正社員に無限定な要求をして長時間労働やワークライフバランスが欠如してしまったことです。しかしドイツでは人的信頼関係を非常に重視していても労働時間は短いのです。

鶴氏:ジョブ型と対立する概念としてメンバーシップ型を位置付けると少し異なる話が入り込んでしまうので、ジョブ型と対比するには無限定正社員のほうが議論はわかりやすくなるでしょう。ご質問に戻ると、ある国で、あるタイプの雇用が主流だとしても、それですべて埋め尽くされることはありません。アメリカやヨーロッパではジョブ型が主流ですが、ホワイトカラーは階層が上がるにつれ無限定的な色彩が強くなります。私は日本もジョブ型をデフォルトにすべきだと主張していますが、すべてを白から黒にすることはできません。つまりジョブ型を増やしても、メンバーシップ型で働く人は一定の割合で残ります。従って良さを残すというより、どの仕組みにもメリットとデメリットがあるので「こういう環境ではどちらがよいか」と検討する視点が大切です。

水町氏:コロナ禍でテレワークの導入が急増しました。曖昧だった職務範囲を明確にしてテレワークを行なった企業からは、人的な信頼関係が仕事をする時に重要であるという声をよく聞きます。ジョブ型かどうかに関わらず、人間的な信頼関係の下でお互いに刺激を受けたり、新しい発想を得たりするのが大切、というわけです。メンバーシップ型の良さを残すという話ではなく、人的信頼関係に基づくメリットにはどういうものがあるのか、世界の動きを見ながら整理し、どんな制度設計を行えばよいかを考える必要があるでしょう。

――一方、個人が従来の会社依存から脱却し、自律的なキャリア開発を促す教育・行政支援が進まない要因は何でしょうか。

鶴氏:従来の無限定正社員の仕組みでは、社員はポストが空くと玉突き式にぐるぐる異動させられるので、自律的なキャリア開発自体ができません。そこに問題の本質があります。就業者自身が自律的なキャリアを考え成長していくモチベーションを持ち、それをイノベーションや業績につなげていく形を企業は考えなければならないでしょう。

水町氏:日本企業では大学で勉強してきたことと配属が直接リンクせず、キャリア展開がどうなるか必ずしも明示されないことが多く、就業者は何の訓練をすればよいのかわかりません。自らのキャリアを意識しながら職業人生を歩いて行けといっても、これまでは企業から与えられ受け身になっていたため、自ら職業訓練を行いキャリア形成するのは企業から離れる決断をした人くらいでした。企業が丸抱えをしている教育訓練システムではグローバルな変化に対応できないので、政府はいろいろな職業訓練システムの助成を雇用保険制度の中で実施していますが、まだ十分活用されていません。それは日本のメインストリームにいる人たちが会社の中でキャリアを展開しているからでしょう。

しかし最近増えてきた転職や副業でキャリアを築こうとする人たちは、自らキャリア開発する意識を持ち始めています。そうした社員に対して、企業が「丸抱え」の教育訓練システムに当てはめるのではなく、お互いの意向をすり合わせ、政府の職業訓練システムの助成も活用したキャリア展開を行うことで、自律的なキャリア開発が促されるかもしれません。

評価制度の設計に不可欠な観点とは

――メンバーシップ型で育った社員のジョブ型転換を実現するには、どんなキャリア・ロードマップが考えられるでしょうか。また、ジョブ型雇用においてジョブ・ローテーションはどう考えるべきでしょうか。

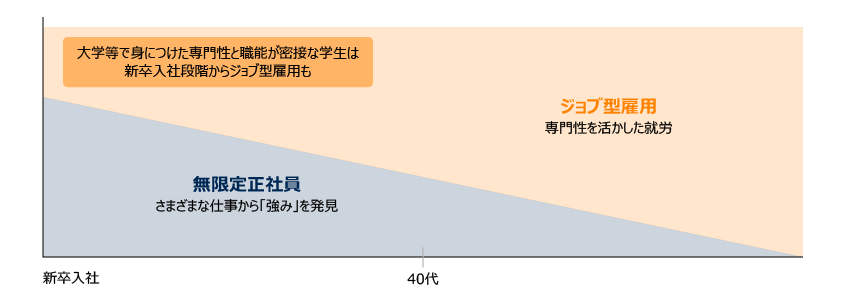

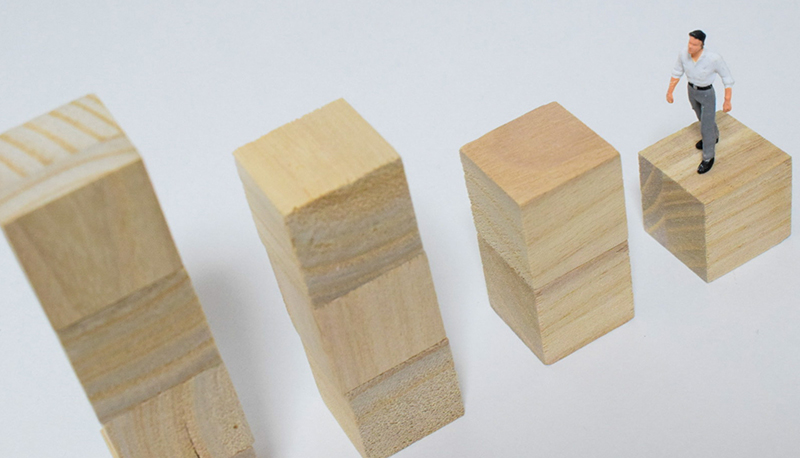

鶴氏:教育制度は簡単には変わりませんから、新卒時点でジョブ型雇用にするのは難しいです。特に新卒文系の人たちは、いきなりジョブ型雇用は困難ですから、最初は無限定正社員で働き、キャリアを積んだのちジョブ型に転換していく形になるでしょう。その時期は、40歳になる前くらいではないでしょうか。キャリアの二毛作(図)といわれますが、ある程度働いてきて自分の強みや今後を考える段階だからです。

図.ジョブ型雇用時代のキャリアの二毛作

管理職を対象にジョブ型を適用しようとする動きがありますが、これは以前の成果主義と同様の失敗が懸念されます。「あなたはこれ以上、出世できません」とスタッフ職や専門職に追いやることが行われてきましたが、ジョブ型を「あなたはダメです」という烙印にしてしまうと格差ができてしまいます。特にジョブ型への転換期においては、社員が自分のライフスタイルやライフサイクルに合わせ、多様な働き方の中から選択できることが非常に重要で、制度設計に際しては自分の希望でジョブ型と無限定正社員を相互転換できる仕組みが必要です。

水町氏:日本では総合職が偉いという風潮がありますが、海外を眺めると大学院を出て専門性を活かしている人のほうが高く評価され、報酬も高いです。それは日本で専門職を適正に評価せず適正な賃金を支払っていないからでしょう。しかし今後グローバル競争が激しくなる中、労働者がより良い条件を求めて転職を始めると必要な専門職を採用・維持することが難しくなる気がします。企業は、どんな専門性を持つ人が何人必要でいくら給与を支払うかを考えると同時に、さまざまな経験を通じて総合的な視野を持ち合わせた管理職の育成人数と、長期的雇用による持続的に賃金が上がる制度を考えていかなければ、総合職を中心に専門性が低く生産性も低いといわれる状態は解消できないでしょう。

――ジョブ型雇用における評価制度はどのように設計すべきでしょうか。

鶴氏:ジョブ型雇用にするから評価の仕方を変えなければいけない、という話ではないと思います。評価制度はひとつに決まるわけではなく、成果を重視するのかどうかや数字で客観的に評価できる部分と、主観的に判断せざるを得ない部分があります。どのやり方にもメリットとデメリットがあり、上司の主観や人間関係に偏った主観的評価をしてきた企業は、その点を変える必要があるでしょう。アメリカのようにあまりに成果を重視し過ぎたことにより弊害が生じているならば、修正が必要になります。つまり自分たちの状況を見て、時代の変化に応じて問題点を修正するという視点で考えるべきです。

評価制度の設計で重視すべきは何のために、何を評価するのかであり、社員が高評価で天狗になったり低評価でやる気を失ったりする制度では意味がありません。また、従来は評価の前提となる仕事の内容やその結果について詳細に把握することは困難でしたが、ICTの発達によってそれが見えやすくなってきています。これにより、どの評価方式を採用するにせよ評価の質は上がるため、評価に必要な情報を収集し質を上げるデジタル化の取り組みが重要です。

水町氏:先ほどのジョブ・ローテーションと合わせてお話すると、私が専門とするフランスではジョブ型が中心なのでジョブ・ローテーションは基本的にないのですが、最近はモビリティとその前提としての再訓練が大きなテーマになっています。要はジョブ型で仕事をしてきたが10~20年経ってその仕事の価値がなくなったので、再訓練した上でジョブを変えて職を移りなさいと。その場合は配転してよいとの動きが部分的に出てきています。

一方、日本ではジョブ・ローテーションの幅が昔ほど無限定ではなくなってきたといわれますが、生産性が上がるのか不明な定期人事異動は延々と行われています。その人の能力アップにならない転勤や、勤続に応じ一律で定期昇給するのではなく、転勤で付加価値が上がる場合には評価して処遇を高める。それをせず付加価値が上がらなくても定期昇給するといった評価制度を続けていると、市場価値とのミスマッチが生じ、定年再雇用時に処遇が急激に下がる事態にもつながっています。

近年フランスではジョブが限定され過ぎて機能不全を起こし、その策として転勤する人が出始めているのに対し、日本はあまり合理性のない転勤を行っている恐れがあるといえます。日本では付加価値の視点から転勤と賃金制度の見直しが必要で、それは高齢者雇用の促進にもつながっていくのではないでしょうか。

ジョブ型雇用導入で解雇はどうなるか

――ジョブ型への移行に伴い、労働法上で今後見直しが必要なポイントは何でしょうか。また、現行法制のままで解雇は容易になるのでしょうか。

鶴氏:個別のテーマによって労働法的な論点はありますが、ジョブ型雇用の導入は労働法が問題で進んでいないかというと、おそらく違うと思います。逆に労働法さえ変えれば世の中が大きく変化するわけでもありません。やはり労使ともに従来の労働慣行を良かれと思ってずっとやってきたので、なかなか変えられない点が一番のポイントでしょう。

水町氏:日本では整理解雇の四要件に解雇回避努力が入っており、ジョブ型でも必要といわれています。ここではジョブ型、メンバーシップ型の分け方をするとして、どちらのタイプでも基本的に解雇を避ける努力を行い、どうしても無理となったら解雇できますが、どちらが解雇しやすいかは個別具体的な事情によるので、容易になるといえるかどうかはわかりません。

解雇に関し海外の動きを見ていると、強いられて受動的に行われる雇用の喪失を避け、よりよい処遇を求めての転職や、余剰人員をほかの会社に移す情報的なサポートが行われています。転職支援を社会的システムとして実施することにより、全体としての生産性を高めていけばそれぞれのジョブやキャリアの市場価値が見えるようになるため、それに応じた賃金形成がなされ、ヨーロッパのように産業や職業を通じた賃金市場が形成されていくかもしれません。

法律や労働協約で産業別賃金を作ろうとしても無理ですから、労働者の流動化を進める中で企業の淘汰が起こり、処遇の平準化や透明化が行われていくのがひとつの方向性です。日本政府の改革の方向性は間違ってはいないですが、まだまだ利用が進んでいないと感じています。

――高齢者の雇用継続義務の対応に伴い処遇を低下させる企業が多いですが、同一労働同一賃金との矛盾にどう思われますか。

鶴氏:継続雇用は非常に矛盾に満ちた仕組みです。同じ企業の中にいても一定の年齢で無限定正社員でなくなり、同じ仕事でもこれまでと同じ賃金は支払われません。低くなった賃金に合わせて別の仕事をやらせても、その人も企業も良いことはない。それでも企業に雇用の安定を図らせることが大事なのか、考えれば考えるほど矛盾に満ちており、限界にきています。

ヨーロッパでは年金支給年齢まで働き、そこで仕事を辞めますが、日本は定年という明示的な雇用保障をし、定年で強制解雇する仕組みです。定年制をやめれば現行型賃金制度の変更にもつながりますが、労使ともに一番こだわりのあるところなので変えるのが難しく、ジョブ型が進まない大きな要因になっています。

しかし、私のグループが行った最近の研究によれば、継続雇用がうまく機能しているのは専門性を身に付けている人で、本人の満足度も高い。専門性があれば定年がきてもフリーランスになったり、ほかの会社に移ったりできます。高齢者がいきいきと働くには、専門性の保持が大きなポイントになると思います。

水町氏:かつて55歳定年制を60歳に延長した時、当初は55歳以降の給与が極端に下がりましたが、徐々に平均的にならされていきました。ただし個人差が生じ、50代層は実力主義の傾向が強くなりました。年金制度改正法により年金の受給開始時期を60歳から75歳まで自分で選べるようになりましたが、こうした制度が定着していくと今後、日本でも年齢差別禁止法を導入する土壌ができてきます。年齢差別禁止法の下で、必ずしも定年制が違法になるわけではありませんが、日本の高齢者雇用もだんだん実力主義の方向になり、各企業は苦労しながらそれに合わせ少しずつ制度を作っているのではないかと思います。

まとめ

「日本的ジョブ型雇用」転換への道プロジェクト座長 湯元 健治

ジョブ型雇用かメンバーシップ型雇用かという二者択一論は不毛だ。海外諸国もハイブリッド型が多く、正すべきは無限定の正社員システムだとの指摘は当を得ている。最初は無限定、その後はジョブ型に転換するのが現実的な解で、日本の良さである人的信頼関係を生かす制度設計こそが大事だ。他方、従業員の自律的キャリア開発を促すことも重要。個人、企業の意識改革だけでなく、専門職を適正に評価・処遇する客観性の高い仕組みづくりが求められる。

ジョブ型でもいわゆる「解雇4要件」は適用される可能性が高い。企業サイドだけでなく、社会的システムとして、転職支援、職業訓練、能力開発の強化が不可欠で、定年廃止なども含めて、高齢従業員の能力発揮・活用にも本気で取り組むべきだろう。

有識者紹介

慶應義塾大学大学院商学研究科 教授

鶴 光太郎 氏

1960年東京都生まれ。東京大学理学部数学科卒業。オックスフォード大学 D.Phil. (経済学博士)。経済企画庁調査局内国調査第一課課長補佐、OECD経済局エコノミスト、日本銀行金融研究所研究員、経済産業研究所上席研究員を経て、2012 年より現職。主な著書に、『人材覚醒経済』、日本経済新聞出版社、2016(第60回日経・経済図書文化賞、第40回労働関係図書優秀賞、平成29年度慶應義塾大学義塾賞受賞)などがある。

東京大学社会科学研究所 教授

水町 勇一郎 氏

1967年佐賀県生まれ。1990年東京大学法学部卒業。東北大学法学部助教授、パリ第10大学客員教授、ニューヨーク大学ロースクール客員研究員、東京大学社会科学研究所准教授等を経て、2010年より現職。東京都労働委員会会長代理。専門は労働法学。著書に、『「同一労働同一賃金」のすべて』(有斐閣)、『労働法 第8版』(有斐閣)、『労働法入門 新版』(岩波新書)などがある。

「日本的ジョブ型雇用」転換への道プロジェクト座長/前・日本総合研究所 副理事長

湯元 健治 氏

1957年福井県生まれ。京都大学卒業後、住友銀行へ入行。94年日本総合研究所調査部次長兼主任研究員に就任。2007年経済財政諮問会議の事務局として規制改革、労働市場改革、成長戦略などを担当。14年人民大学主催セミナーなどにパネリストとして招聘され、中国研究にも注力。日本総合研究所退職後、20年「日本的ジョブ型雇用」転換への道プロジェクト座長に就任。

※文中の内容・肩書等はすべて掲載当時のものです。

本記事はお役に立ちましたか?

前のインタビュー

次のインタビュー

関連コンテンツ

-

歪んで輸入された日本のMBOと副作用

-

時代に合った転勤制度に見直すための5つのポイント

-

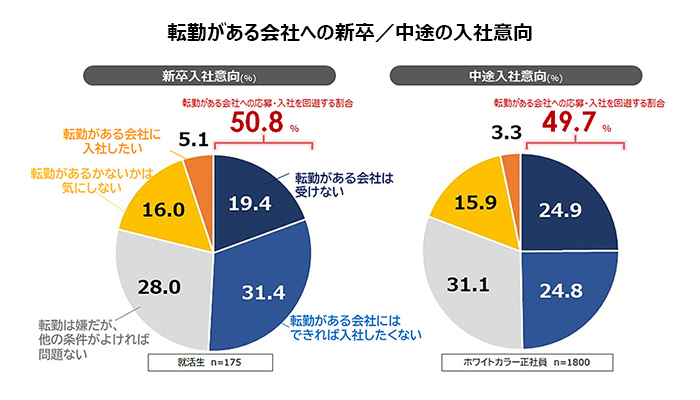

不本意な転勤を拒む時代。転勤制度があるだけで離職リスクが高まる

-

『転勤制度』の今とこれから~調査データから見えてきた転勤制度の限界と方向性~

-

転勤の有無は採用に影響するのか―転勤がない企業は給与が20%高い企業よりも魅力的

-

転勤制度の限界、ライフスタイルの変化がもたらす転勤制度見直しの必要性

-

調査研究要覧2024年度版

-

《人材の力を組織の力に》変革後も制度を改善し続け 人材の成長と組織貢献を最大化

-

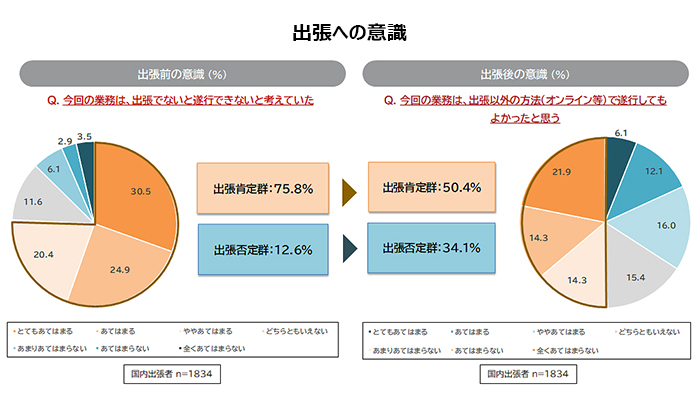

出張に関する定量調査

-

転勤に関する定量調査

-

男性育休の推進には、前向きに仕事をカバーできる「不在時マネジメント」が鍵

-

男性が育休をとりにくいのはなぜか

-

男性の育休取得をなぜ企業が推進すべきなのか――男性育休推進にあたって押さえておきたいポイント

-

「ジョブ型」や「キャリア自律」で異動配置はどう変わるのか

-

日本的ジョブ型をどう捉えるか

-

調査研究要覧2023年度版

-

「ジョブ型/キャリア自律」時代の人事異動・配置

-

なぜ、日本企業において男性育休取得が難しいのか? ~調査データから紐解く現状、課題、解決に向けた提言~

-

輸入型マネジメントを考察する研究 ~時間軸と空間軸によるアプローチ~

-

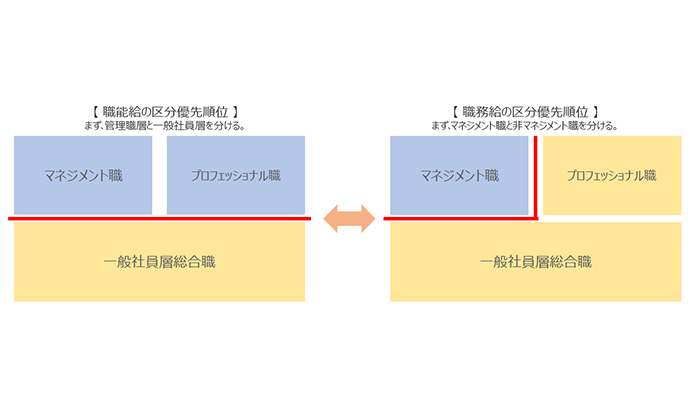

職務給に関するヒアリング調査

-

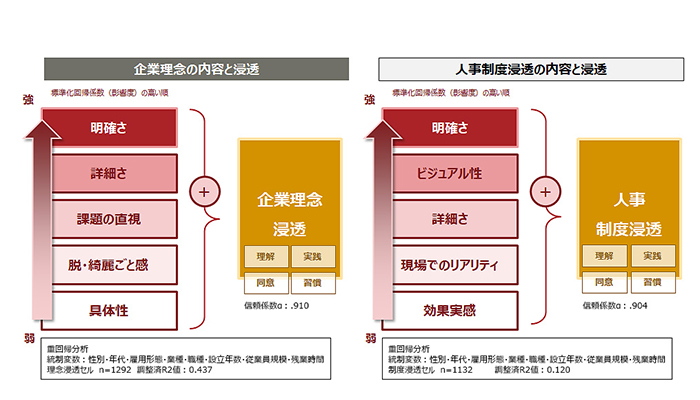

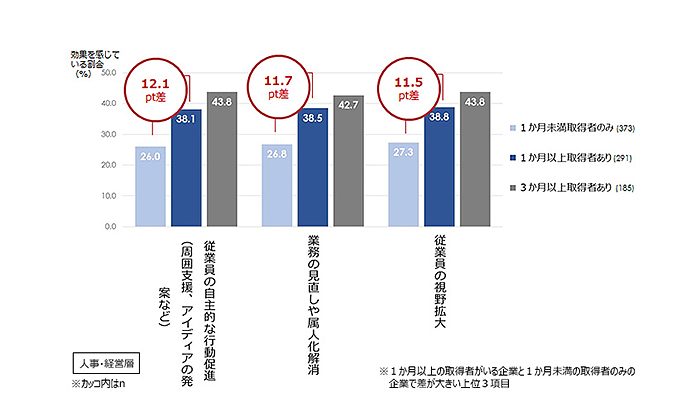

企業理念と人事制度の浸透に関する定量調査

-

男性育休に関する定量調査

-

企業の競争力を高めるために ~多様性とキャリア自律の時代に求められる人事の発想~

-

ガラパゴス化した日本の人事制度を「補完性」の観点から国際比較分析

-

2023年版 人事が知っておきたい 法改正のポイント - 育児休業取得率の公表/中小企業の割増賃金率の引き上げ/男女間賃金格差の開示義務

-

人的資本の情報開示の在り方 ~無難な開示項目より独自性のある情報開示を~

-

人的資本経営の実現に向けた日本企業のあるべき姿 ~人的資本の歴史的変遷から考察する~

-

「日本的ジョブ型雇用」転換への道プロジェクト

-

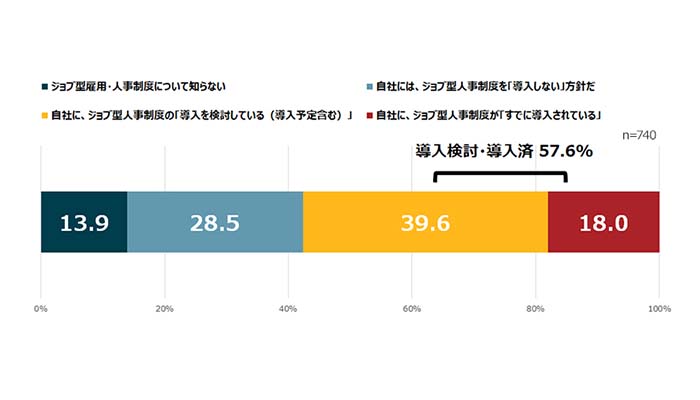

ジョブ型人事制度に関する企業実態調査

-

DX企業へ変革しイノベーションを起こすための富士通のジョブ型人事制度

-

ジョブ型の長所と自社らしさを活かす 「KDDI版ジョブ型人事制度」

-

職能資格からジョブ型へ、 そして「人財力」重視の人事運営に ~ジョブ型を先行導入したJ.フロント リテイリング人事制度の変遷~

-

日本企業が目指すべき人材マネジメントの在り方

-

日本的ジョブ型雇用で労使関係はどう変わるか?

-

「日本型雇用の先にある人事の姿とは?戦略的人的資源管理から見えてくること」~第3回目:戦略人事となるために~

-

「日本型雇用の先にある人事の姿とは?戦略的人的資源管理から見えてくること」~第2回目:古典理論から見えてくる今の姿~

-

ジョブ型雇用への転換で教育・育成はどう変化するべきか?

-

ジョブ型人事が加速させるキャリアデベロップメントプラン

-

国内外共通のジョブ型人事制度導入のポイントとは?

-

日本企業における日本的ジョブ型雇用転換の目的と課題とは?

-

日本的ジョブ型雇用の考察

-

役職定年制度の運用実態とその功罪~働く意欲を減退させる「負の効果」を躍進に変える鍵とは~

-

HITO vol.13『変革か衰退か ~待ったなし!日本の雇用改革~』

-

50代からではもう遅い?40代から始めるキャリア支援のススメミドル・シニア躍進のために企業が取り組むべきこと

-

正社員の価値発揮を阻害する人事制度上の3つの課題

おすすめコラム

follow us

メルマガ登録&SNSフォローで最新情報をチェック!