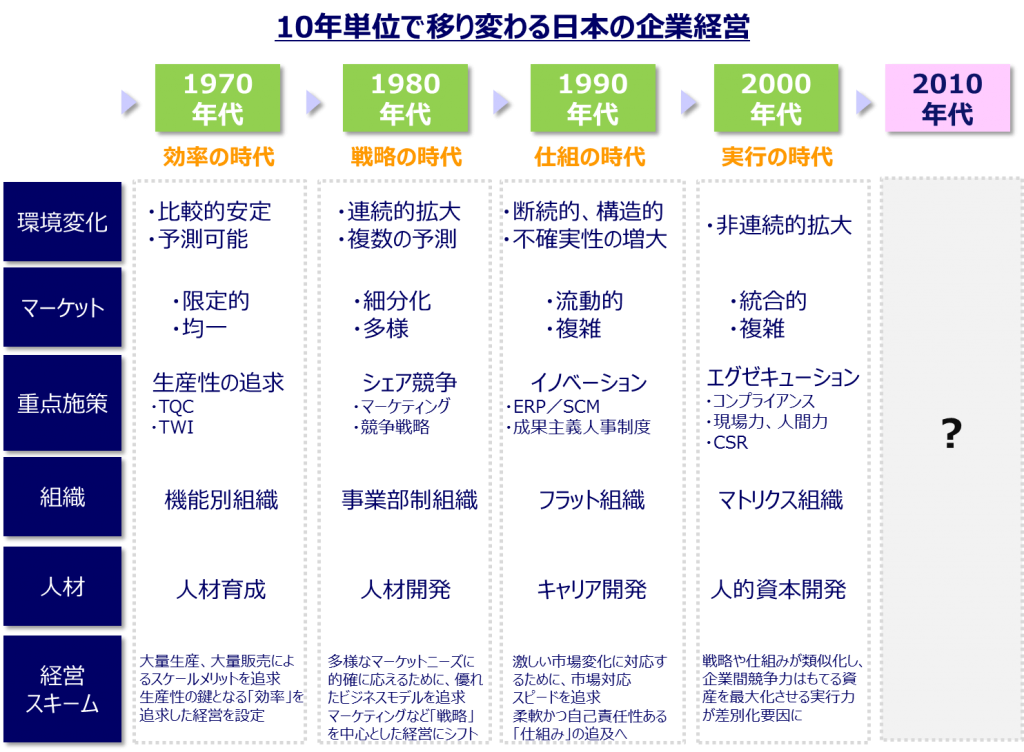

10年単位で移り変わる日本の企業経営

前回は、日本企業のグローバル化について歴史的な変遷を辿りながら、特に人材のグローバル化に焦点をあてて、あるべきリーダー像を考察した。今回はまず、人事マネジメントに大きな影響を及ぼす「経営のあり方」に着目。10年単位で移り変わる日本企業の経営のあり方から振り返っていきたい。

戦後の立ち上がり期から高度成長期、バブル期、そしてその後の長期デフレに至るまで、日本企業はこれまで他国にない大きなうねりの中で、小刻みな経営形態の変更を余儀なくされてきた。

大量生産、大量販売の時代へと向かった1970年代は、ビジネス環境が比較的安定しており、何が売れそうか予測可能な市場であったため、経営の重点施策はTQC(総合的品質管理)に見られるように、スケールメリットや生産性を高めるために、効率性の追求が主流の時代であった。それは、1979年に「Japan as No.1」という社会学者エズラ・ヴォーゲル氏の著書が世界的に知れわたり、自動車産業を中心としたMade in Japanが注目され、日本企業がベンチマークされたことに象徴される。

品質と生産性を高めるためには、企業の組織形態を調達、製造、販売というように専門化し、かつ効率的な運営を可能とする機能別組織が最も有効であるとされ、当時の日本企業で多く取り入れられた。このように70年代は言ってみれば、「効率」の時代と表現することができるであろう。

その後、市場にひと通りのモノが行きわたると、次第にニーズが細分化され、多様になってきた。そうなると何が売れ筋で主流になるのかを予測することが難しくなり、マーケティングや競争戦略が経営の重要な施策となってきた。そのような変化に対し、これまでの機能別組織ではセクショナリズムによる弊害からマーケット志向が弱いため、組織形態も見直されることとなった。

見直された結果の組織形態が事業部制である。日本ではもともと松下電器産業(現パナソニック)が30年代に初めて導入した組織形態だ。事業ごとに製造や販売などの機能を持たせて、市場に最適化できる組織をつくり、かつ社内の競争原理をテコに活性化を図りながら、マーケット志向を強化していった。このように80年代は多様化したマーケットにマッチングさせるために、他社との差別化を重要視した経営が主流であった。まさに「戦略」の時代といえよう。

仕組みの時代、90年代へ

しかし、その後バブルが崩壊し、市場は飽和、低成長時代に入る。すると、マーケットが縮小しているために打つべき戦略が限定的となり、どの企業も同質化していき、差別化を図ることが難しくなってきた。そこにモノやカネ、情報のグローバル化の加速も加わり、これまでの成功モデルでは勝てなくなってきた。

戦略で差別化できなくなると、今度はサプライチェーンマネジメントや成果主義人事など欧米から輸入した先進のシステムを競って導入する90年代へと突入。流動的で複雑な環境変化に対応するために、高度で精緻な機能を持ったERP、あるいは変化に短期間で対応し成果をあげることができる人材を評価する成果主義人事や、素早い意思決定ができるフラット型の組織形態が大企業を中心に一気に導入されていった。90年代は「仕組み」の時代である。

しかしこれまでのように、たとえ優れた生産性(効率)、戦略、仕組みがあっても、現場が環境変化に機敏に反応しながらこれらを使いこなす実行力が伴わなければ意味をなさない時代が到来する。それが2000年である。現場力という言葉に象徴されるように、経営のトップダウンによる限界が露呈した時代でもあった。

これは日本だけの現象ではない。米IBMのCEOであったルイス・ガースナー氏が2002年に出版した「巨像も踊る」でも論じられているように、戦略立案が難しいのではなく、本当に難しいのは、立案した戦略を着実に実行し、組織の隅々まで浸透させることだと断言している。

このように経営の中心的なテーマの移り変わりとともに、組織や制度、人材開発といった人事マネジメントも連動して変化してきた。では2010年代にある現在は、いったい何の時代にあり、今後どのような人事マネジメントへと変化していくのであろうか。これを機に、ぜひとも皆様の貴重なご意見を切望する次第である。

以上のように、経営のあり方の変遷について振り返ってきたわけだが、こうした経営の変化や組織・制度の変化に最も大きな影響を受けてきたのはミドルマネジャーである。そこでここからは、昨今の女性管理職の強化の取り組みや、プレイングマネジャーの増加に見られる組織の弱体化とその対応方法について、「配る」マネジメントに沿ってお話していきたいと思う。しかし、1回で語り尽くすには、少々過多な内容になりそうなため、ここからの話は次回、続編第3回としてまとめさせていただくことにしたい。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます