価値創造型人材の採用がますます必要な時代に

価値創造型人材を確保するために、「育成すべきか、採用すべきか」という議論がある。しかし、その答えは二者択一ではなく、「ケースバイケース」だ。もちろん、すべて内部人材からの発掘・育成だけで価値創造型人材を確保できるのであれば、わざわざ外部から採用する必要はない。しかし、残念ながら多くの企業はこれまで正社員に価値創造的な能力を求めてこなかった。

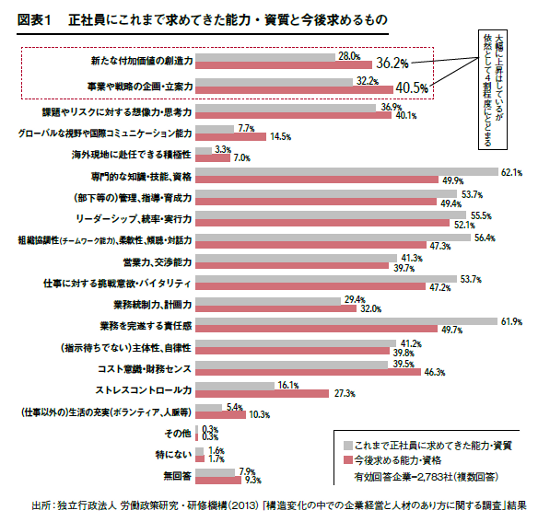

独立行政法人 労働政策研究・研修機構の調査結果(図表1)によれば、正社員に今後求める能力・資質として「事業や戦略の企画・立案力」「新たな付加価値の創造力」などの項目がこれまでと比較して大幅に上昇しているが、依然として全体の4割前後程度である。つまり、これまで価値創造型人材を重視してこなかった企業が、いま躍起になって内部人材に目を向けても、そもそも価値創造型人材のポテンシャルを持った人材の数には限りがあるということではないだろうか。

それだけではない。「価値創造型人材の発掘とパイプラインの構築」の中でも指摘しているように、発掘する評価者側の問題やその後の育成体系の未整備など、価値創造型人材の確保を社内人材のみに依存するには様々な課題がある。そこで、注目されるのが価値創造型人材の戦略的中途採用という選択肢だ。

まず価値創造型人材の採用は主に次の2つのタイプがある。会社や事業のマネジメントを行う経営人材の採用と、ある領域に優れた専門性を発揮する専門人材の採用である。また、入社後の定着と価値発揮までが採用の成功と定義するのであれば、採用と同じくらいリテンションにも力を入れる必要がある。

そこで、価値創造型人材の採用とリテンションに関する日本企業の現状と課題について、次の3点に整理する。

■ 課題 ■

求める能力の不明確さによる平均人材・万能人材の希求

日本企業では経営人材に求める能力要件や人物像が具体化されていないケースが多い。それゆえ、能力項目間のスコアにばらつきの少ない平均的な人材やすべて高い万能人材を求める傾向がみられる。その一方で、何か1つでも劣った項目がある人材の採用には及び腰となるケースも少なくない。

■ 課題 ■

人事主体の杓子定規な採用手法による機会損失

価値創造型専門人材の採用は、応募者に対して書類選考と複数回の面接を行い、内定を出すという人事主体の杓子定規な採用手法では採用が難しい。なぜなら、まず市場価値の高い価値創造型専門人材ほど、公募求人に自らエントリーしようという行動はとらないためだ。また、面接という形式的かつ時間的にも限られた状況で、本人のエンゲージメントを引き出すことも容易ではない。面接を担当するのが人事や価値実現型人材であればなおさらである。

■ 課題 ■

画一的なマネジメントによる組織不適応感の醸成

価値創造型人材を採用しても、入社後早々に組織を後にするケースが少なくない。その多くは、画一的な人事管理や前例主義・減点主義的な職場マネジメントに原因がある。そもそも、価値創造的な活動とは、ルーティンからの逸脱であり、管理されることで生み出されるものではない。通り一辺倒な人材マネジメントによって価値創造的な活動が制限されてしまうことに価値創造型人材は抵抗感を抱き、早期離職するケースは少なくない。

*本記事は、機関誌「HITO」vol.08『正社員マネジメントの未来』からの抜粋記事です。

※文中の内容・肩書等はすべて掲載当時のもの。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます