パーソル総合研究所は、2023年12月に、機関誌HITO vol.21「人事トレンドワード2023-2024」を発刊した。誌面では3大トレンドワードのひとつとして「賃上げ」を取り上げた。そこでは、日本の実質賃金が過去25年間上がってこなかった中で、2023年に3%を超える賃上げを記録したことを中心に紹介した。

本コラムでは、機関誌では紹介しきれなかったポイントのうち、賃上げを検討する際にしばしば浮上する原資の観点から考えてみたい。

中小企業と賃上げの関係

賃上げの議論が盛り上がる中で、しばしば感じることは、大企業と中小企業の間にある壁の存在だ。多くの場合、この壁の裏には原資の問題が横たわっている。そのために賃上げに積極的な大企業と、消極的な中小企業という対照性を強調する描かれ方が少なくない。

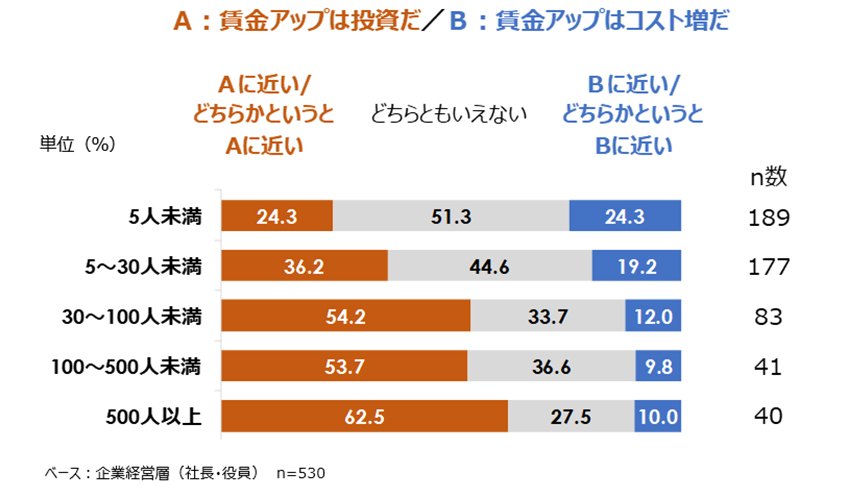

この点を確認するために、2022年にパーソル総合研究所が行った「賃金に関する調査」の結果を見てみよう。図1が示す傾向は比較的明確で、賃上げに対して中小企業は相対的にコスト意識が強く、大企業では投資意識が強くなっている様子が見て取れる。コスト意識が強ければ賃上げに踏み切りにくくなると考えられるため、図1は上記のような壁が実際に存在していることを裏付けているものと理解できるのではないだろうか。

図1:賃上げに対する考え方(従業員規模別)

出所:パーソル総合研究所「賃金に関する調査」

しかし、こうした結果を基に、中小企業が賃上げに消極的と批判することは短絡的だろう。先行き不透明な状況で賃上げの意思決定を下すことは簡単ではない。賃上げは原資と密接な関係があるからだ。

中小企業からすれば、取引先にコスト転嫁を飲んでもらわない限り、賃上げは現実的ではないかもしれない。中小企業が先行投資として賃上げを行ったとしても、取引価格に反映されなければ、現金は枯渇していくからだ。実際、こうした現状を受けて、企業間の価格交渉において、労務費の転嫁を後押しする動きも出てきている。内閣官房と公正取引委員会は、2023年11月に連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定・公表した[注1]。

政策的な後押しが進められているとはいえ、こうした取り組みの効果が現れてくるまでには時間がかかる。また、価格交渉が進んだとしても、実質的にはこれまでの赤字補填にとどまり、賃上げの原資を作るまでには至らないこともあるだろう[注2]。

原資の有無から視点を切り替えた先に見えるものは何か

それでは、原資がなければ、賃上げはできないのだろうか。賃上げを従業員に月々支払う現金の量の増加と考えたら、原資がなければ打つ手はないだろう。しかし、時間あたりの賃上げへと発想を転換することもできるかもしれない。そのためには、賃金の金額にのみ焦点を当てるのではなく、その賃金が何時間の労働と紐づいているのかに注目することが必要だ。例えば、賃金は据え置きで労働時間が半分となれば、労働時間当たりの賃金は2倍になったといえるだろう。

上記の例は、かなり極端なものだ。また、「賃金は据え置き」と表現したように、一般的に想定される賃上げとも異なる。しかし、賃金を据え置きながら労働時間を短縮することは、労使双方にとって検討に値する選択肢となり得る。まず、経営側は原資を心配する必要がない。また、労働者側も賃金は据え置かれるものの、労働時間が短くなる。そして、重要なポイントとして、労働者は労働時間が短くなって生まれた時間の使い方を選択できる。例えば、体を休めることに使ったり、副業を行って可処分所得を増やしたりすることもできるだろう[注3]。

どのように労働時間を短縮するか

ここからは、2024年の春闘に向けて争点となっている5%の賃上げターゲットを例にして、具体的に考えてみよう。5%の賃上げの代替として労働時間を5%短縮するための一案は、1日あたりの所定労働時間の削減だ。例えば、1日の労働時間が8時間(480分)の企業が5%短縮するならば、7時間36分(456分)となる。つまり、労働時間を24分短縮することがターゲットとなる。

他の案についても考えてみると、勤務日を減らす選択肢が浮かぶ。ここでは、月間の勤務日を20日として考えてみよう。計算自体は単純で、20日の5%に当たる1日の削減がターゲットになる。つまり、月あたり1日の休日を付与することによって、月あたりの労働時間は5%削減される。労働時間で見てみると、8時間労働を月に20日で月間160時間働いていたものが、8時間労働を月に19日で152時間へと短縮されることになる。実現方法としては、有給休暇のように従業員がある程度自由に行使できる形で特別休を付与したり、毎月一斉に取る休日を1日追加したりするのもよいだろう。月1日を年間12日と捉え直せば、夏季休暇や年末年始休を長めに設定することでも対応できるはずだ。

このようにさまざまなアプローチがあるが、業種や職種などによって相性のよい実現策は異なる。また、賃上げターゲットの5%すべてを労働時間で調整する必要はなく、例えば3%の賃上げと、2%の労働時間短縮のように組み合わせることもできる。いずれにせよ、各種ルールの変更や労務管理に関わってくることも念頭に置きながら、検討する必要がある。他方、毎年のように労働時間で調整することは現実的と言い難く、こうしたアプローチはあくまでも副次的に位置付けるべきだろう。

なお、こうした労働時間の調整による賃上げに対して懸念されるのが、その影響である。労働時間を削減した際には、従業員のパフォーマンスや会社業績も低下する可能性がある。しかし、実際はここまで単純ではない。例えば、イギリスでは2022年に週休3日制を試行するキャンペーンに61社が参加した。週休2日制から3日制に変更した場合、労働時間は20%短縮されることになり、上記のような5%の短縮以上の影響が考えられる。しかし、週休3日制を試行した企業はパフォーマンスに概ね高い満足感を示した他、業績の落ち込みも見られず、61社中56社が試行後も同制度を継続する判断を下した[注4]。もちろん、海外の事例であることなどから解釈には注意が必要だが、こうした結果や5%の労働時間短縮は週休3日制よりも労働時間の短縮率が小さいことを考慮すると、パフォーマンスや会社業績に与える影響への懸念は軽減されるのではないだろうか。

まとめ

2023年の春闘は、各社の満額回答が相次ぎ、賃上げ率は平均で3%を超えたとされている。経済見通しにも左右されるものの、2024年の賃上げも同様のトレンドとなることが見込まれている。

上記のような背景を念頭に置きながら、本コラムでは、原資が不足する状況下での賃上げのアプローチについて考えてきた。ここまで俎上に載せてきた労働時間を調整するアプローチには、各種ルールを変更する手間が付随する。従業員の可処分所得に配慮するならば、副業の扱いを見直すことも必要かもしれない。また、毎年のように労働時間の調整をすることは現実的とは言い難い。こうした難点はあるものの、賃上げへの関心が高まる中で何もしないことにも弊害がありそうだ。つまり、賃上げトレンドに対応できなければ、自社従業員のモチベーションの低下や離職率の悪化、新卒やキャリア採用の困難などとなって顕在化することが考えられる。こうしたことを避けるためには、「原資がない」という事実が動かせなくとも、広い視点で考え、着実に対応することが必要ではないだろうか。

[注1]内閣官房・公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/nov/231129_02_romuhitenka.pdf)(2023年12月15日アクセス)。他にも税制面でも賃上げの後押しが見込まれている。詳細は、日本経済新聞「与党税制大綱決定 賃上げ・国内投資優遇、所得税は減税」https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA11CKH0R11C23A2000000/(2023年12月15日アクセス)。

[注2]実際、ロイターは同社の調査結果をもとに、来年の賃上げの実現可能な値として「3%未満」が60%と最も多く、「5%以上」に対する回答は5%にとどまったことを報じた。詳細は、Reuters「12月ロイター企業調査:実現可能な賃上げ率、6割が「3%未満」 コスト増が逆風」(https://jp.reuters.com/opinion/forex-forum/LJEEL6EUS5NIZLRV5DHIFLBNIE-2023-12-07/)(2023年12月15日アクセス)。

[注3]2023年に行われた調査において、副業容認率は60.9%だった。そのため、約4割の労働者には副業を行って可処分所得を増やす選択肢がないことにも注意。副業容認率の詳細は、パーソル総合研究所「第三回 副業の実態・意識に関する定量調査」(2023年12月15日アクセス)。

[注4]Autonomy ”The results are in: The UK’s four-day week pilot”( https://autonomy.work/wp-content/uploads/2023/02/The-results-are-in-The-UKs-four-day-week-pilot.pdf)(2023年12月15日アクセス)。なお、このキャンペーンは給与の維持と労働時間短縮を条件としており、1日10時間労働とすることで週40時間労働を維持するような週休3日とは異なっている。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます