調査概要

| 調査名 | コロナ禍における転職と賃金に関する調査 |

|---|---|

| 調査内容 | ・コロナ禍の労働移動と転職時賃金の実態、コロナ禍前との比較 ・コロナ禍における転職時賃金の増加要因、コロナ禍前との比較 ※本調査では「転職時に賃金が1割以上増加した場合」を賃金増加と定義する |

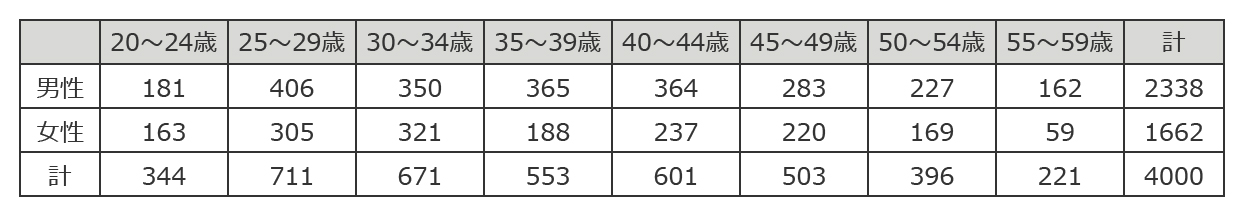

| 調査対象 | 全国の男女 正規の雇用者(公務員を除く、会社役員を含む) 2017年から2022年の間の転職者で、転職時年齢 20~59歳 サンプル数 n=8000 コロナ禍前の転職(2017年~2020年3月)とコロナ禍の転職(2020年4月~2022年12月)で各4000サンプルずつ。 厚生労働者 令和2年転職者実態調査を参照し、性・年齢で以下の通り割り付け。 コロナ禍前とコロナ禍で性・年齢を均等割付。  |

| 調査時期 | 2022年12月23日-2023年1月10日 |

| 調査方法 | 調査会社モニターを用いたインターネット定量調査 |

| 調査実施主体 | 株式会社パーソル総合研究所 |

※報告書内の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合がある。

調査報告書(全文)

調査報告書目次

Index

調査結果(サマリ)

コロナ禍における転職時賃金の増減

賃金が増加した人*は37.2%、コロナ禍前より6.7ポイント低下。特に女性と若年層に影響

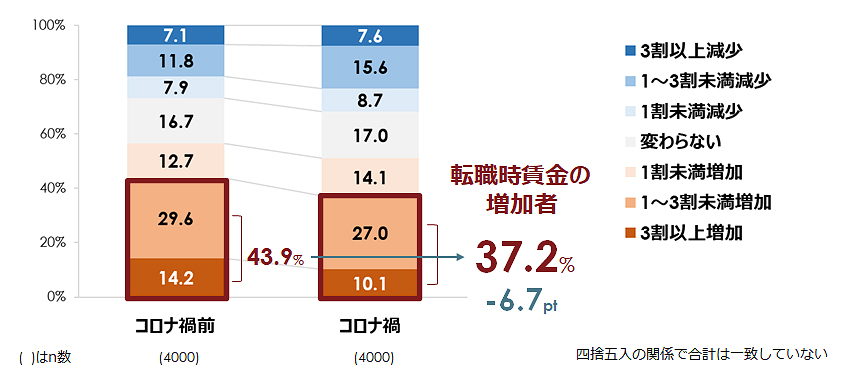

転職による賃金の増減をコロナ禍とコロナ禍前で比較した。コロナ禍に転職したことで賃金が1割以上増加した人は37.2%だった。コロナ禍前の43.9%より6.7ポイント低下した。

*本調査では賃金が明確に増加した転職者の特徴を把握するため、賃金が1割以上増加した者を「転職時賃金の増加者」と定義する。

図1.「転職時賃金の増加者」比率(全体)

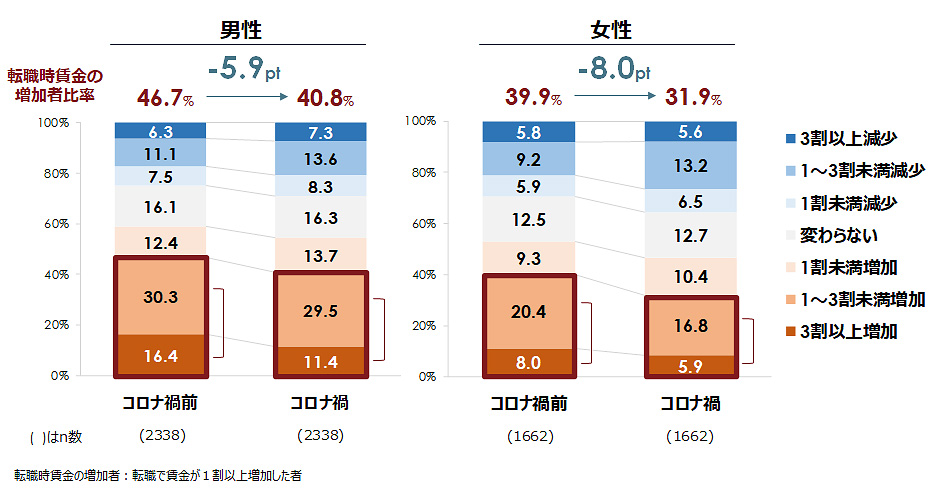

性別で見ると、コロナ禍の「転職時賃金の増加者」は男性が40.8%(5.9ポイント低下)、女性が31.9%(8.0ポイント低下)だった。

図2.「転職時賃金の増加者」比率(性別)

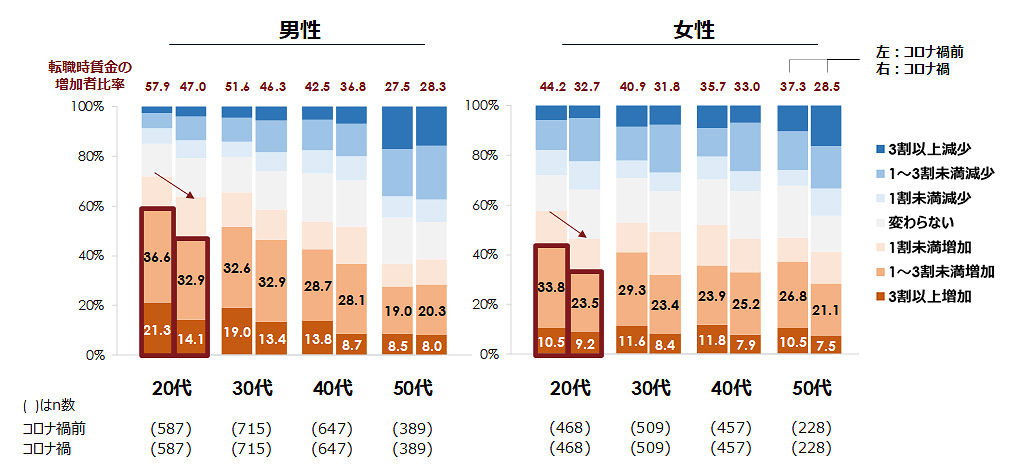

性年代別では男女ともに20代の「転職時賃金の増加者」が減少。コロナ禍の転職は賃金の面では女性と若年層により厳しいものだったといえる。

図3.「転職時賃金の増加者」比率(性年代別)

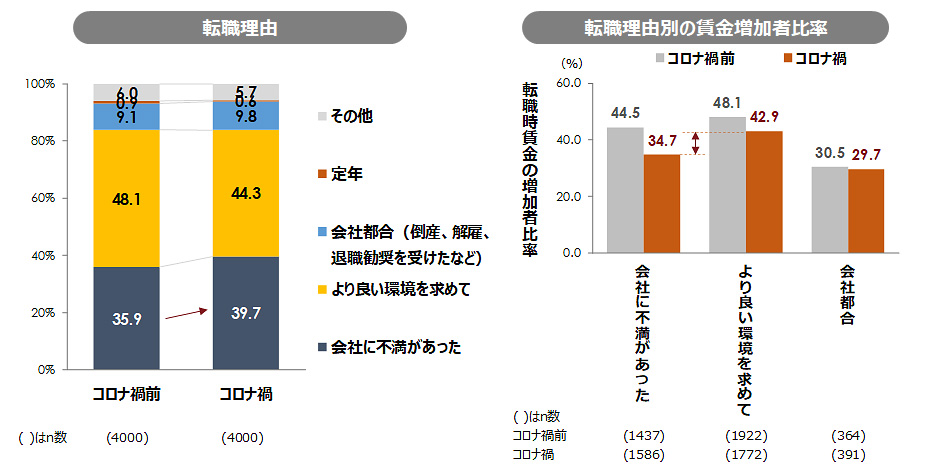

「会社への不満」による転職増加が「転職時賃金の増加者」の減少の一因

転職理由を見ると、コロナ禍前と比べ「会社への不満」が増加。「会社への不満」による転職は「より良い環境を求めて」の転職よりも賃金が下がる傾向にあることから、「会社への不満」を理由とする転職が増えたことが、コロナ禍の「転職時賃金の増加者」が減少した一因と考えられる。

図4.転職理由と転職理由別の「転職時賃金の増加者」比率

コロナ禍における異業種・異職種への移動と賃金

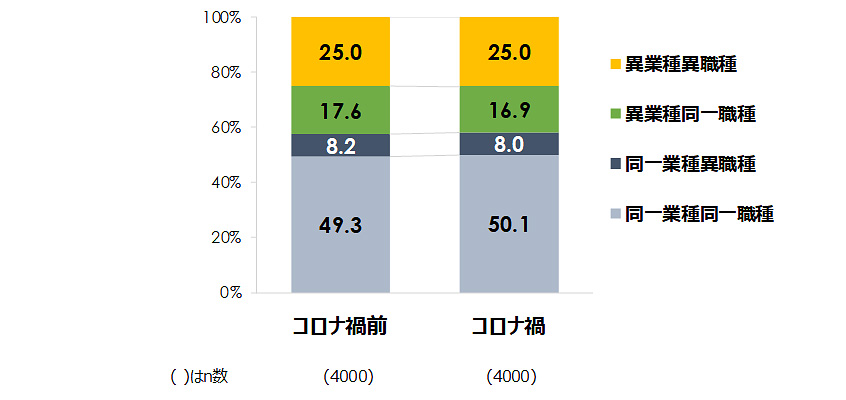

コロナ禍の転職における移動形態としては、「同一業種同一職種」への移動が最も多く50.1%、次いで「異業種異職種」への移動が約25.0%を占めた。コロナ禍前からの変化は見られなかった。

図5.転職による業種・職種の移動形態の変化

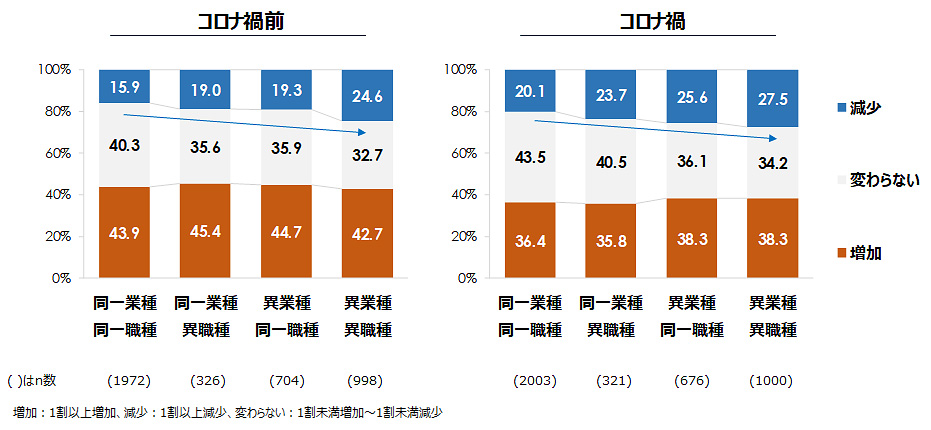

業種・職種の移動形態と賃金の関係としては、コロナ禍前もコロナ禍も業種や職種が変わることで、賃金増加者の比率はあまり変わらない。しかし、コロナ禍における転職では、賃金減少者の比率が高まっていた。

図6.転職による業種・職種の移動形態と賃金増減の関係

転職時の賃金増加に影響する要因

転職時の賃金増加に影響している要因を分析したところ、 「①賃金交渉の有無」「②汎用スキルの高さ」「③業務経験の豊富さ」の影響が大きかった。

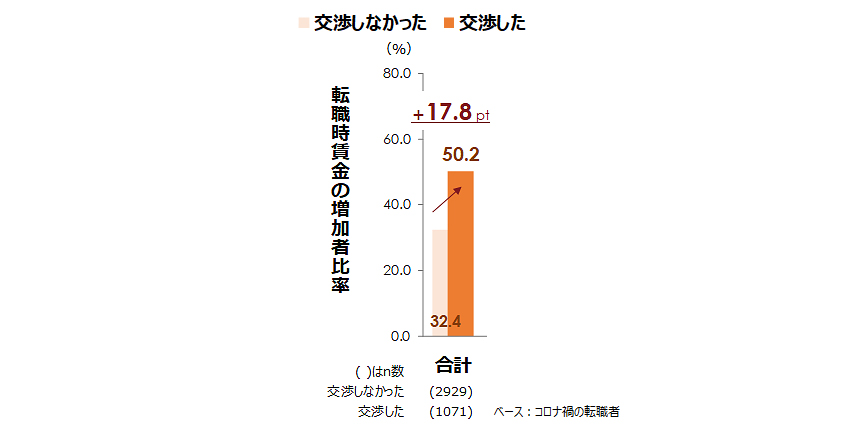

①賃金交渉の有無

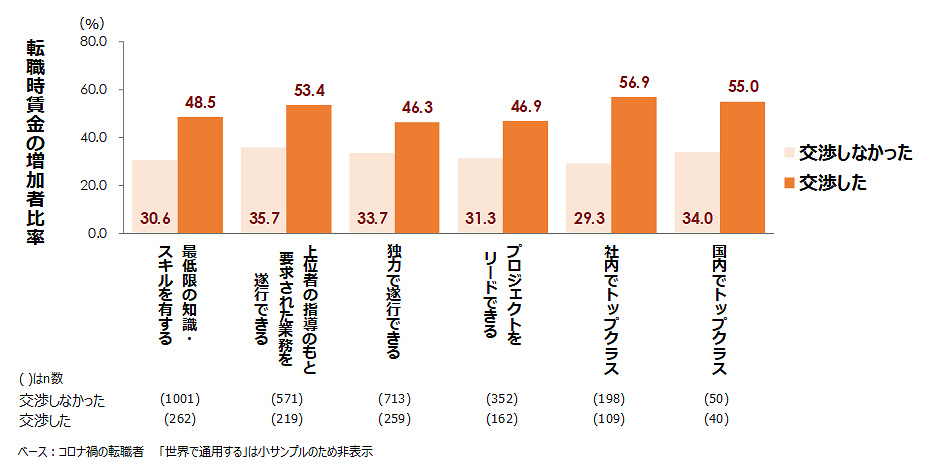

コロナ禍の転職時に賃金の交渉を行った人の「転職時賃金の増加者」比率は50.2%。交渉しなかった人の32.4%と比べて17.8ポイント高かった。

図7.転職時の賃金交渉と賃金増加の関係

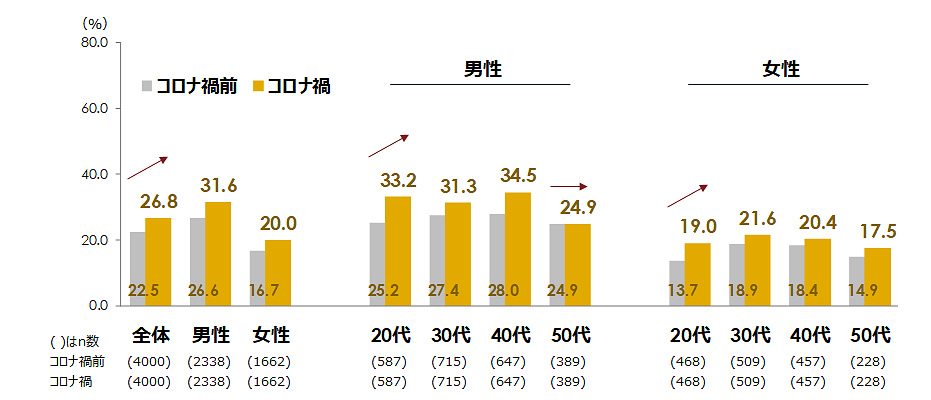

転職時の賃金交渉の実施率は、コロナ禍前22.5%からコロナ禍26.8%で緩やかに上昇。コロナ禍の賃金交渉実施率を性別で見ると、男性31.6%、女性20.0%と、女性のほうが賃金交渉をしていない。性年代別に見ると、50代男性の賃金交渉率がコロナ禍前から横ばい。他はすべて増加していた。特に男女とも20代の実施率上昇が目立った。

図8.転職時の賃金交渉率(全体・性年代別)

②汎用スキルの高さ

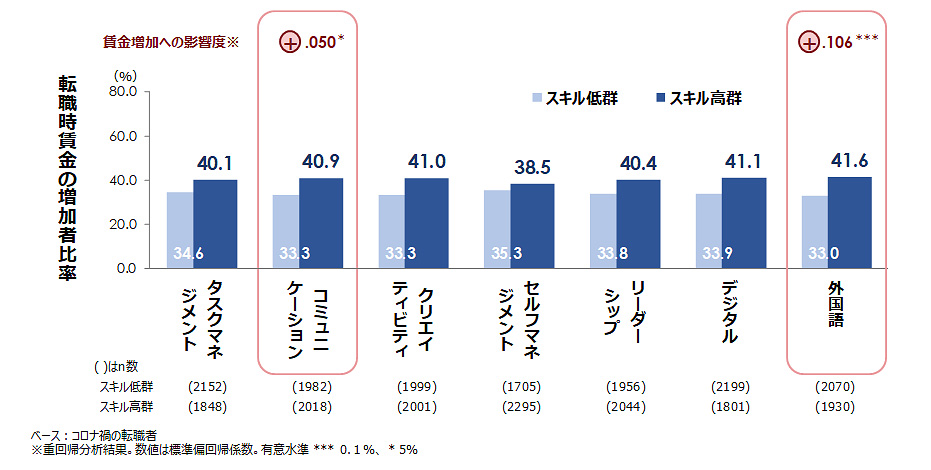

汎用スキルを7つのカテゴリー(タスクマネジメント、コミュニケーション、クリエイティビティ、セルフマネジメント、リーダーシップ、デジタル、外国語)に分類してコロナ禍の転職時賃金との関係を見た。汎用スキルのうち「外国語」(英語を使って仕事ができるなど)と「コミュニケーション」(異なる意見や価値観を尊重し、活かすことができるなど)が賃金増加にプラスに影響していた。

図9.汎用スキルと転職時の賃金増加との関係

なお専門スキルに関しても、コロナ禍の転職時賃金との関係を見たが、賃金増加への影響は確認できなかった。

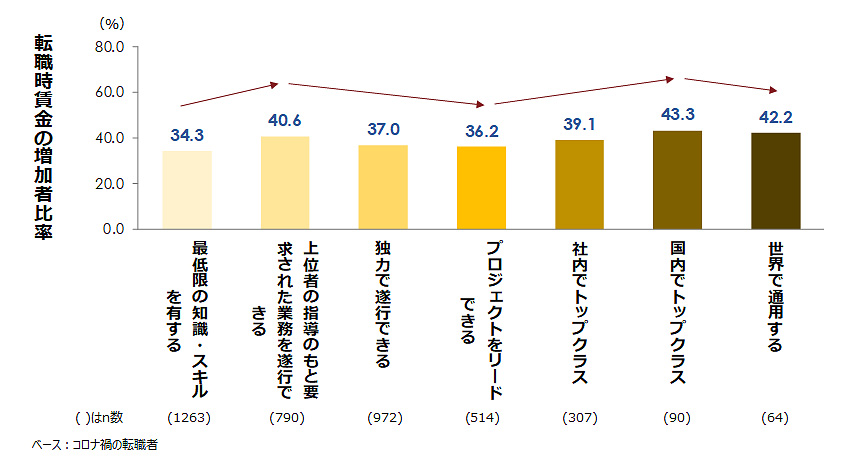

図10.専門スキルの高さと転職時の賃金増加との関係

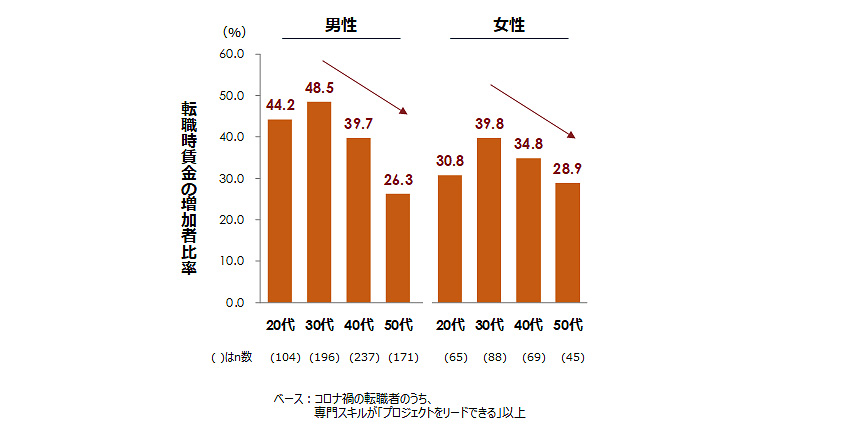

専門スキルが高くても、年齢が高ければ賃金は増加しにくく、専門スキルが低くても、賃金交渉によって賃金は増加するという結果だった。

図11.専門スキル高群の「転職時賃金の増加者」比率

図12.専門スキルの高さと賃金交渉の関係

③業務経験の豊富さ

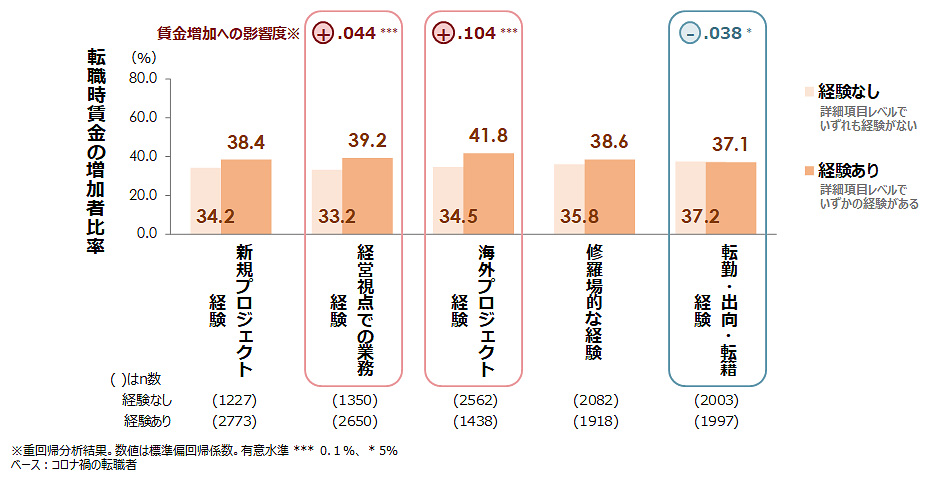

業務経験を5つのカテゴリー(新規プロジェクト経験、経営視点の業務経験、海外プロジェクト経験、修羅場的な経験、転勤・出向・転籍経験)に分類してコロナ禍の転職時賃金との関係を見た。業務経験のうち「海外プロジェクト経験」(多国籍チームのマネジメントなど)と「経営視点での業務経験」(会社もしくは部署の戦略・企画の策定業務など)が賃金増加にプラスに影響していた。

図13.業務経験と転職時の賃金増加との関係

自己啓発学習の実施度

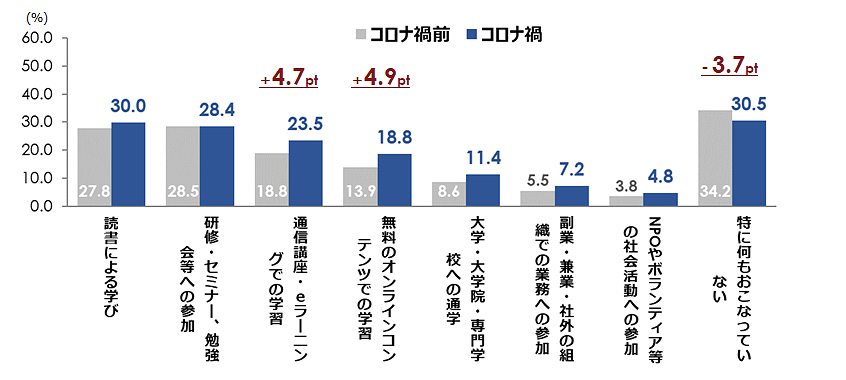

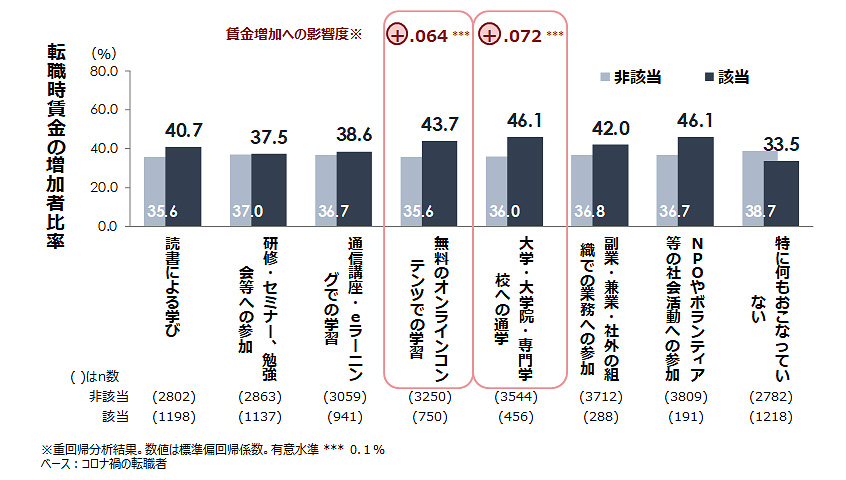

以上3つの主要な要因に加えて、自己啓発学習について転職時賃金との関係を見た。自己啓発学習を実施する人はコロナ禍前に比べてやや増加しており、特に「無料のオンラインコンテンツでの学習」と「通信講座・eラーニングでの学習」を行う人が増えた。転職時の賃金は、「大学・大学院・専門学校への通学」と「無料のオンラインコンテンツでの学習」を行う人に増加する傾向だった。

図14.自己啓発学習の実施度(複数回答)

図15.自己啓発学習と転職時の賃金増加との関係

分析コメント

賃金交渉と自己啓発学習で転職時の賃金アップに期待

労働移動の円滑化により賃金上昇を促進しようとする動きが広がっている。しかし賃金増加を伴う転職は、コロナ禍にその割合が低下した。要因のひとつに「より良い環境を求めて」の前向きな転職が減り、勤務先への「不満」をベースにした転職が増えたことが挙げられる。転職による賃金上昇を促進するためには、どう前向きな転職を増やしてくか、という観点も重要と考えられる。

その意味では、コロナ禍に、自己啓発学習を行う人が若干増えていたことは、前向きな転職が増えていく兆候として注目できるのではないだろうか。コロナ禍前に比べると「無料のオンラインコンテンツでの学習」が増え、その賃金増加への効果も確認された。学習習慣の強化や新たな学習スタイルの採用が、アフター・コロナでも継続し、転職や賃金アップにつながっていくのか、注視していく必要がある。

賃金の上昇に効果的だったのは「賃金交渉」だった。賃金交渉する人はコロナ禍前より増えているが、まだ4人に1人程度と少なく、今後さらに増える余地がある。賃金交渉にはスキルや経験がものをいう。スキルの可視化や認定制度が徐々に広がりを見せているが、転職者の賃金交渉や転職活動を後押しするようなものに発展していくことを期待する。

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所「コロナ禍における転職と賃金に関する調査」

調査報告書全文PDF

コロナ禍における転職と賃金に関する調査

調査報告書目次

コロナ禍における転職時賃金の増減

異業種・異職種への移動と賃金

転職時の賃金増加に影響する要因

- 賃金交渉

- スキル

- 経験・学習

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます