日本企業の営業プロセス変革をリードする

営業力強化の分野で40年以上の歴史と実績を持つパーソル総合研究所に、貴社の営業プロセス変革をお任せください。

成果に直結するソリューションをご提供します。

FEATURE

サービスの特長

弊社の特徴は、営業力強化ソリューションの数が豊富にあるという点です。各ソリューションは、直面する営業課題ごとに細分化・構造化されているため、お客さま内で複雑に絡み合う様々な営業課題にもアプローチが可能です。営業DXの推進が叫ばれる昨今、営業力強化の分野で40年以上もの歴史と実績を持つ弊社が、貴社の営業プロセス変革をご支援します。

営業力強化の知見を持つコンサルタントが貴社に最適なサービスをご提供

貴社の実際のビジネスを題材にしたソリューションにカスタマイズが可能

貴社営業目標の達成に向け、トレーニング後も伴走サービスをご提供

SOLUTION

ソリューションの紹介

パーソル総合研究所では、貴社の課題を解決するソリューションを多数ご用意しています。

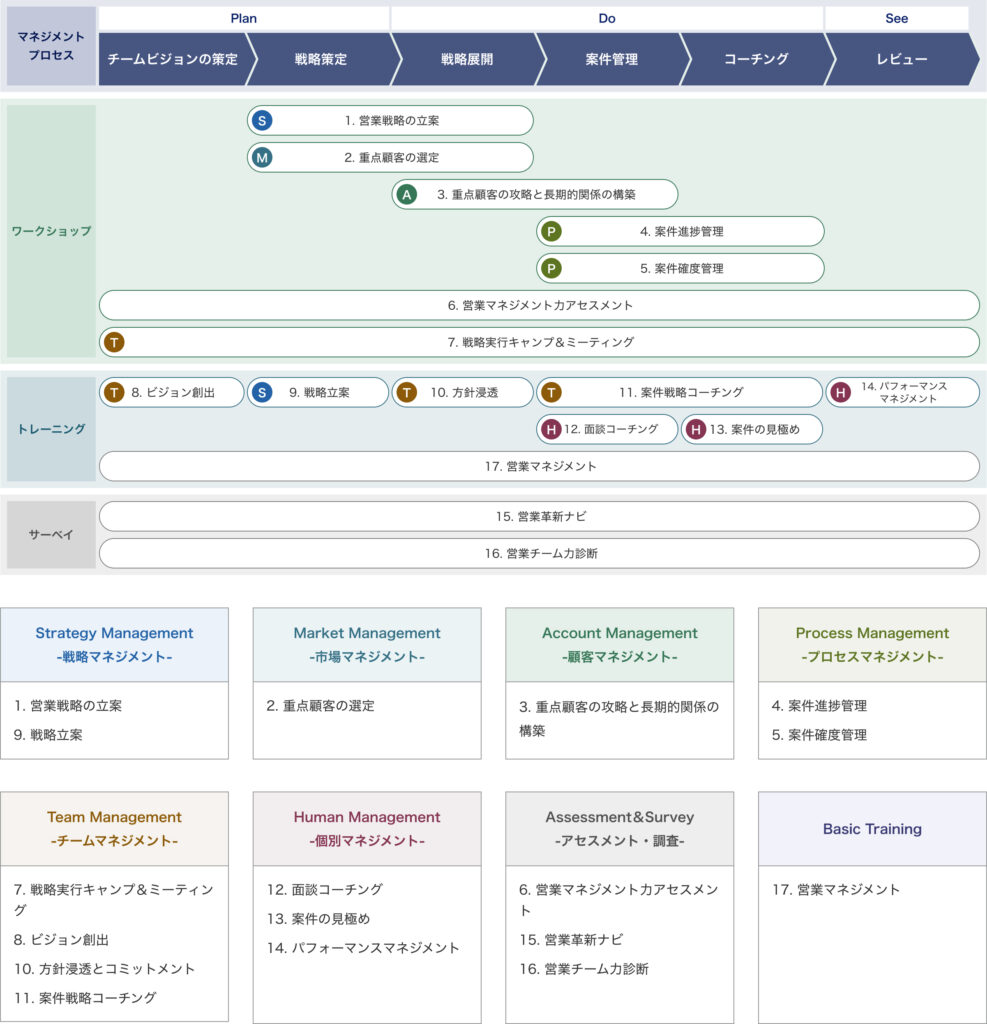

営業マネジャー向けソリューション:「SMAPTH」

営業マネジメントプロセスを軸にした弊社ソリューション群です。

営業マネジャーに必要な能力「SMAPTH」を中心に、営業マネジメント力を強化します。

Strategy Management -戦略マネジメント-

Market Management -市場マネジメント-

Account Management -顧客マネジメント-

Team Management -チームマネジメント-

Human Management -個別マネジメント-

Assessment&Survey -アセスメント・調査-

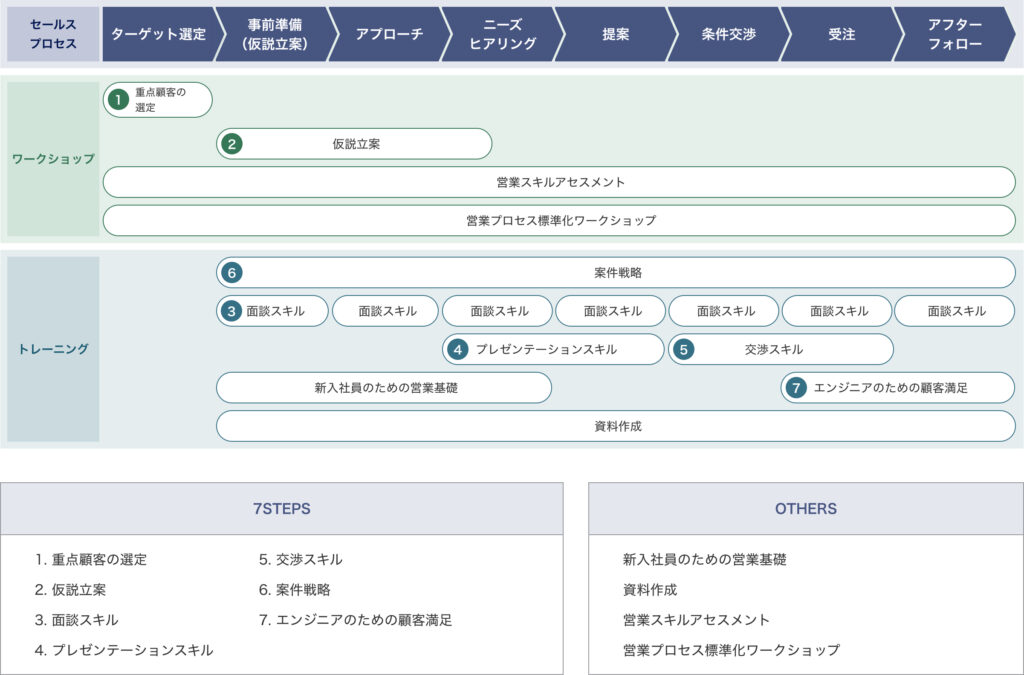

営業担当者向けソリューション:「7STEPS」

営業プロセスを軸にした弊社ソリューション群です。

営業担当者に必要な能力「7STEPS」を中心に、営業力を強化します。

7STEPS

OTHERS

ISSUE

解決できる課題

ソリューション営業を実践したい

ソリューション営業の実践に欠かせないのは、「お客さまニーズの把握」です。そのためには、お客さまとの一回一回の面談の質を高めることが重要です。特に、お客さまの真のニーズを引き出し、そのニーズを満たす情報提供が大切ですが、貴社のセールスはできていますか?

営業活動を戦略的に進め、狙った時期に受注したい

BtoB営業では、案件に関係する複数の登場人物が存在します。各人のニーズに対応し、さまざまな障害を克服しつつ、狙った時期に受注するためには6つの戦略が必要です。その6つの戦略とは何でしょうか?

インサイト営業を実践したい

弊社調査では、お客さまは「自分たちの気づいていない課題を察知し、その情報を提供してくれるセールス」に信頼を寄せるようです。インサイト営業と呼ばれるこのスタイルを実現するにはどうしたらよいでしょうか?

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

SEMINAR & EVENT

無料セミナー・イベント開催中!

人と組織に関する幅広いテーマのセミナー・イベントを行っています。

また、課題解決に役立つ無料の資料・動画もご用意しています。