インサイドセールスは「最後のピース」? 求められる役割強化と育成

~The Model(ザ・モデル)だけでは、なぜうまくいかないのか? ⑥~

公開日 2025/05/16

本コラムは、「The Model(ザ・モデル)だけではなぜうまくいかないのか?」という共通のテーマのもと、分業化が進む営業部門で起きている様々な課題を、数回に分けて取り上げてきました。

分業化による成果を最大化するためには、営業担当者であるFS(フィールドセールス)だけでなく、マーケティング、IS(インサイドセールス)CS(カスタマーサクセス)など、それぞれの機能にどのような役割を持たせるか。そして営業部門全体としてどのようなフォーメーションと戦略で営業活動を行っていくか。これらを考え、試行錯誤しながら、自社として最適な形へとブラッシュアップしていく必要があります。その中で、私は特にマーケティングと営業の間のポジションにあるISの役割が、今後ますます重要になるであろうと考えています。

そこでシリーズ最終回となる今回は、ISが今後より強化すべき役割やその育成について考察します。

顧客は「自分たち主導」で進めたい ―― ISとしての最初の壁

たとえば、皆さんの会社で必要となるシステムを新たに外部から調達する場合、あなたが購買担当者だったら、どのような行動を取るでしょうか。候補となるベンダーをいくつか探し、各社のシステムの特徴や機能などについてWebサイトを見る、資料をダウンロードする、フォームに入力して問い合わせるなど、必要な情報を収集するのではないでしょうか。そして問い合わせをすると、ベンダーからメールや電話で連絡が来て、簡単なヒアリングや説明を受ける…といった流れが一般的であると思います。昨今ではそのような際に連絡をくれるのは、ベンダーのIS担当者であることが多いでしょう。その時あなたは、IS担当者に対してどのようなことを求めますか?

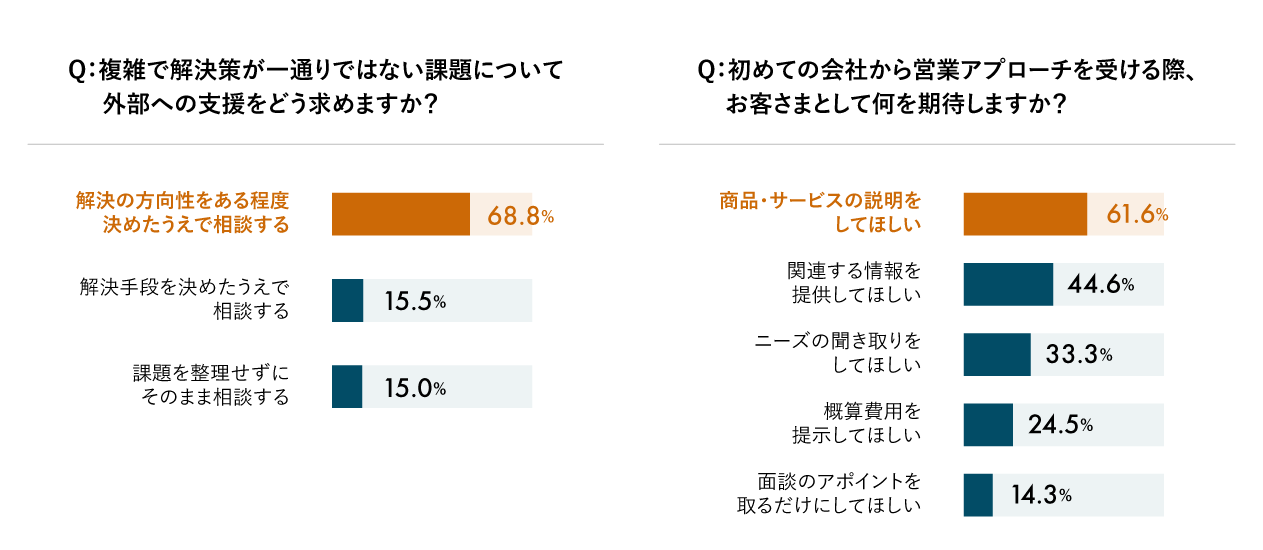

パーソル総合研究所が2024年に全国の営業・顧客10,000名を対象に実施した調査では、「複雑で解決策が一通りではない課題について外部への支援をどう求めますか?」という問いに対し、68.8%の人が「方向性を決めたうえで相談する」と回答しています。また「初めて営業からアプローチされる際にお客さまが期待すること」として61.6%の人が「商品・サービスの説明をしてほしい」と回答しています。(図1)

図1:顧客は外部のベンダーに何を求めている?

この調査結果から考えられる示唆は、顧客は基本的に「自分たち主導で進めたい」と考えている、ということです。IS担当者であれば、案件化や受注に向けた最初のミッションとして、顧客からのニーズを聞き出し、面談のアポイントを取り付けてFSにつなぎたいところです。一方、顧客は最初から特にヒアリングをして欲しいわけでも、FSとの面談のアポイントを設定して欲しいわけでもありません。そもそも、自社(自分)にとって有益な情報が得られる相手が誰かわからない段階で、色々と聞き取りをされたり、次回のアポイントを取りたいとは思いません。

そのような顧客を前に、ISはどのように対応すればよいのでしょうか。文字通り「顧客主導」に任せて、背景や意図がわからないまま、顧客から求められた情報を一方的に提供していればよいのでしょうか。答えは当然のことながらNOです。顧客が複数のベンダーから情報を収集し、検討し、購買先の候補を絞り込んでいく。その過程でISが的外れな情報提供してしまうと、気づいたときには候補から外れ、その理由もよくわからないまま、その顧客との連絡も途絶えてしまうでしょう。顧客との最初の接点において、ISが乗り越えるべき壁は、思った以上に高いものであると認識した方がよさそうです。

顧客を育て、面談の質を高める。拡大するISへの役割期待

これまでのISの活動の一般的なイメージとしては、マーケティングから提供された企業のリストに対して、できるだけ多くの件数を架電する。とにかく件数をこなすことで、見込みのある顧客を発掘していく。また架電を効率的にするために、話すことをスクリプトにして定型化している企業も多いのではないでしょうか。架電の件数や効率はもちろん大切ですが、ISは今後、すべての顧客に一律の対応をするのではなく、「個々の顧客に対してより刺さるコミュニケーション」を能動的に起こしていくことが必要である、と私は考えます。この「より刺さる」コミュニケーションとはどのようなものか。以下の二つの観点から、ISに必要な役割の強化について考えてみたいと思います。

役割の強化①:自ら顧客を育てる

皆さんの会社のIS担当者は、どのような企業に対して架電をしているでしょうか。昨今はマーケティング担当者がMA(マーケティング・オートメーション)を活用して、「自社のWebサイトを閲覧した人」「資料をダウンロードした人」「セミナーに参加した人」など、様々な条件で企業と個人を特定し、架電リストとして抽出してISに提供している、という企業も多いのではないでしょうか。

一方で、そのようなリストは、あくまで「サイトを閲覧した」「資料をダウンロードした」という情報でしかありません。もちろん、MAによって「閲覧したのはどの製品のページか」「ダウンロードした人はどのような部署の人か」といった付随する情報も得ることはできますが、それでも極々限られた情報を頼りにISは架電をしなければなりません。つまり、マーケティングから提供された情報だけでは、「架電対象者がどのような背景や意図があって情報収集をしているのか」を感じ取ることができないのです。そしてせっかく架電をして顧客と話す機会を得たとしても、案件化や受注に向けた、次の段階につながるような質の高いコミュニケーションをすることは難しいでしょう。

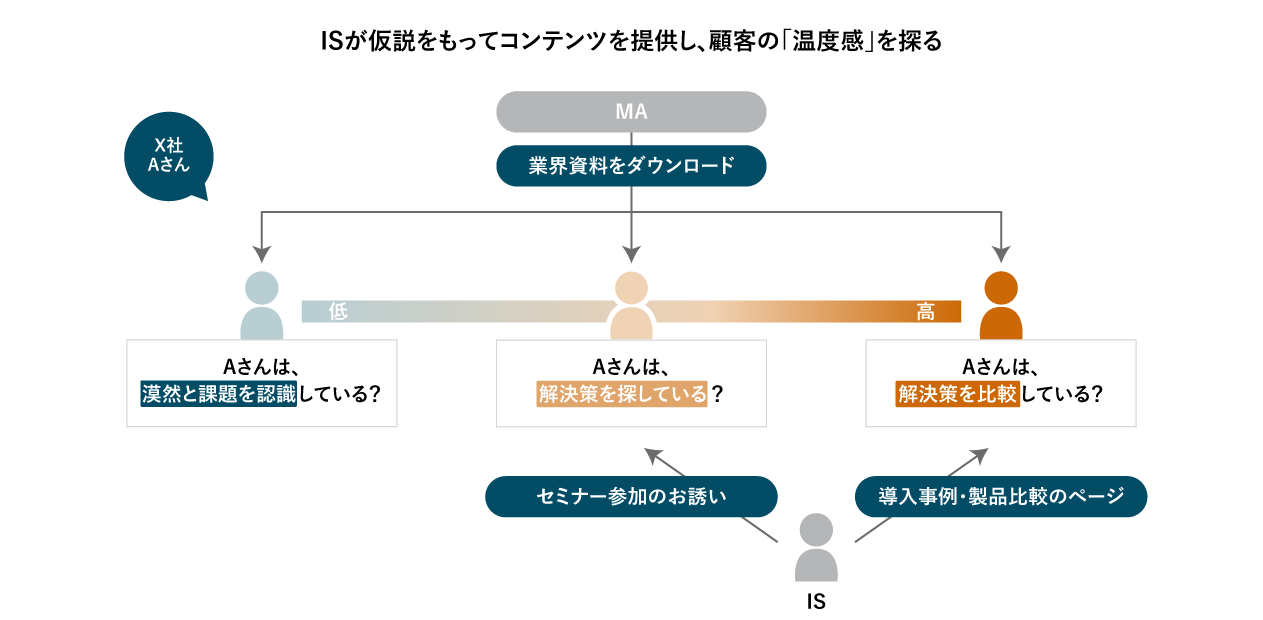

そこで、マーケからの情報だけを頼りにやみくもに架電をするのではなく、状況から判断して温度感の低そうな顧客には、ISがその顧客の課題について仮説を立て、追加で自社や自社のサービスに関するコンテンツをメールで投げかけてみる。つまりISが自らコンテンツマーケティングを行ってみる、という方法が有効であると考えます。(図2)

図2:ISから発信するコンテンツマーケティング

マーケティングから提供された情報をベースに、「対象者がまだ閲覧していないコンテンツ」「業種や部門から判断して、追加で閲覧して欲しいコンテンツ」がないか、ISの側で検討して顧客に提供します。さらに、そのコンテンツを顧客が実際に閲覧しているか、MAを活用してモニタリングしてみましょう。今の時代、顧客は主にWeb上で情報収集をしています。これも「顧客主導」の一端ですが、そのような中でISが表面的な情報をもとに架電をすると、顧客の「売り込まれる」という警戒感を高めてしまうおそれがあります。そうではなく、架電の前に顧客を「育てる」、つまり自社に対する認知やサービスに対するリテラシーをもう一段階高めることで、IS側からの問いかけやアポイントの打診を受け入れてもらいやすい環境を作ることができるのではないでしょうか。また、ISが自ら顧客の課題について仮説を立てることにより、いざ架電をしたときに、顧客の課題に関する話題の幅がぐっと広がります。

役割の強化②:面談をデザインする

ISの役割強化としてもう一つ考えたいのが、架電やオンライン面談など、顧客と直接対話する際のコミュニケーションの質の向上です。個々の顧客が抱える課題のヒアリングや本格的な提案は、本来的にはFSの役割ではあります。一方で、「自分たち主導で進めたい」と考える顧客は、ベンダーで最初に接するISの力量を無意識の内に評価し、それがベンダー自体の評価となって、購買候補先をある程度絞り込んでいく、と見るべきでしょう。よって今の時代はISにもFSと遜色のない面談力が求められるのではないでしょうか。

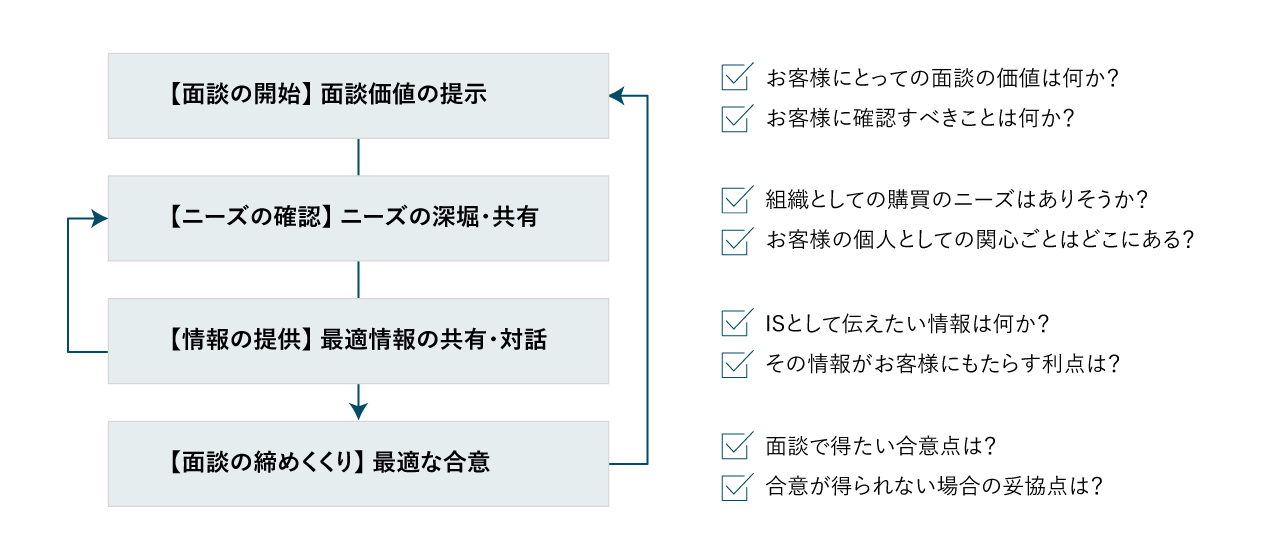

面談の質を高めるには、相応のトレーニングと実践での経験が必要です。また第二回のコラムでお伝えしたようなBtoB営業ならではの「顧客の意思決定構造」に対する理解や、第五回のコラムで取り上げた「アカウントプラン」にもとづいた顧客に対する深い理解も必要です。よってFSに匹敵する面談力の向上は一朝一夕にはいかないのですが、ISがまず取り組むこととしてご提案したいのが、「面談のデザイン」です。(図3)

図3:面談をデザインする

顧客との面談で引き出したい情報は、大きくわけて「その会社の組織としてのニーズ」と、「面談相手が属する部門や担当領域としてのニーズ」の二つがありますが、これらについて架電前に仮説を立て、会話の準備をしたうえで架電します。

ISは顧客との最初の接点において時間が非常に限られており、色々と質問もできず、アポイントだけを取ってFSに引き継ぐこともできません。短時間の会話の中で、有用な情報提供者としての価値、購買先の候補としての価値を認識してもらう必要があります。よって、数少ない質問で顧客の抱える課題に到達し、共感を示すことで、「その課題に精通している」という印象を持ってもらわなければなりません。また顧客の固有の事情について正確に仮説を立てるためには、業界の課題などについてなるべく多くの引き出しを持っておく必要もあります。口で言うのは簡単ですが、実際に行うには相当な能力が必要です。これからのISは、顧客を育てる「マーケティング的な役割」、そして顧客に価値を感じてもらい必要な情報を引き出す「FS的な役割」、その二つのベクトルにおいて、求められる役割がますます拡大していくのではないでしょうか。

分業によって営業部門全体の「足腰」がかえって弱くなる? ISの育成は喫緊の課題

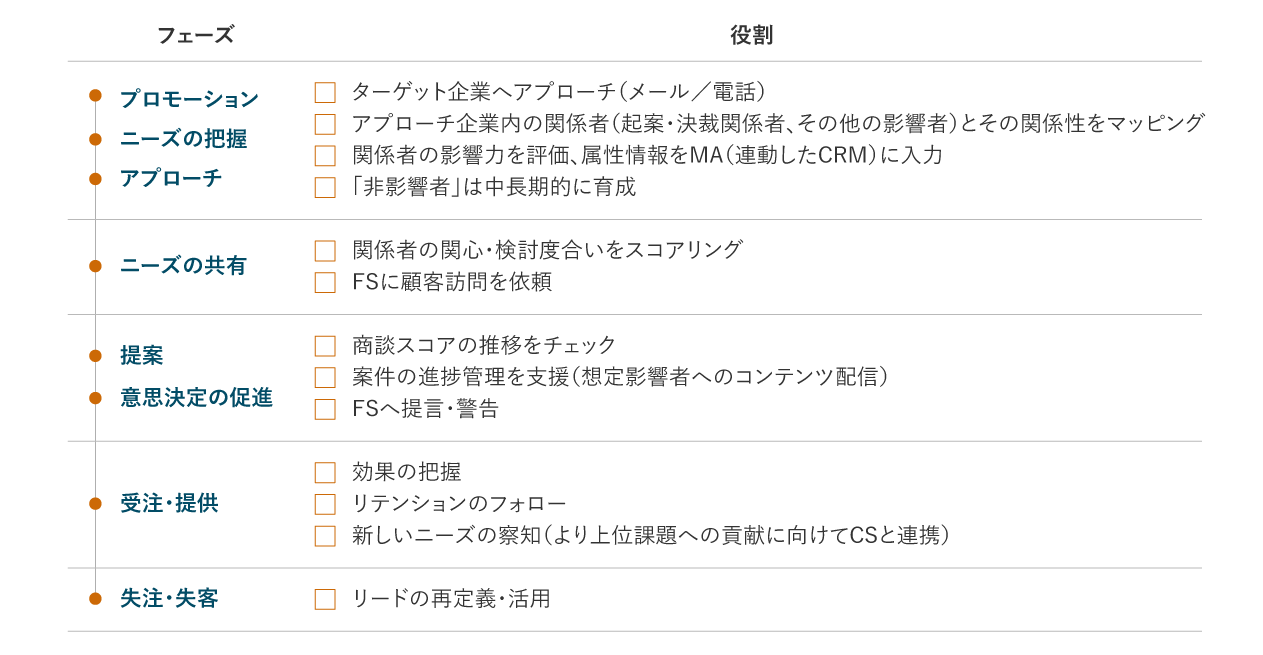

今回はISが今後ますます重要になっていくことを踏まえ、求められる役割について、「顧客を育てる」と「面談の質を高める」という二つの点にフォーカスしてお伝えしましたが、その他にもISに期待したい役割がまだまだあります。第二回のコラムでお伝えした通り、アカウント型ソリューション営業におけるISの役割は、FSとマーケティングの連携を強化する役割、両者がケアできない部分をフォローする役割など、実に広範かつ高度な役割が考えられます。(図4)マーケティングと営業の間にいるIS部門は、分業化された営業部門全体の司令塔的なポジションにあるといっても過言ではありません。

図4:「アカウント型インサイドセールス」の役割イメージ

皆さんの会社のIS担当者の役割は、現状どのようなものでしょうか。ISを「FSになる前の育成段階」として位置づけて、架電や初期ヒアリングを任せている、という営業部門も多いのではないかと思います。しかし、分業化によってFSが既存の重点顧客に注力し、その一方で育成段階にあるISが新規顧客の開拓、とりわけ最初の顧客アプローチを担うようになることで、業績拡大には必要不可欠な新規顧客が増えていかず、営業部門全体としては「営業としての足腰」がかえって弱くなってしまっているのでは、と感じることが多々あります。

The Modelを取り入れる営業部門が増えていくなかで、「マーケティングと営業が効果的に連携・協業できていない」という問題意識から全6回に渡ってコラムを発信してきましたが、マーケと営業の連携・統合の最後のピースとして、ISの役割強化と育成は喫緊の課題であると私は考えます。FSとしての豊富な経験を持つ人材をISチームのコアメンバーやマネジャーとしてアサインする。あるいはISからFSになることを前提に育成するのではなく、ISとしての高度な専門性を磨いていけるような育成施策やキャリアパスを設けてもよいのではないでしょうか。パーソル総合研究所では、ISの役割を強化し育成するためのワークショップを提供していますので、ご関心のある方は是非お問い合わせください。

※文中の内容・肩書等はすべて掲載当時のものです。

執筆者紹介

株式会社パーソル総合研究所 シニアコンサルタント

河村 亨

Toru Kawamura

1990年、機械商社を経て(株)富士ゼロックス総合教育研究所(現パーソル総合研究所)に入社。営業・営業マネジメントを経て、SFAの現場定着や戦略実行をテーマとした営業マネジメント力強化コンサルティングに従事。「自ら考え戦略的に動く営業集団をつくる 3つのフレームワーク」、「Sales Enablement アカウント型BtoB営業における営業力強化」などを執筆。セールスフォース社との「訪問しない時代の営業力強化の教科書」を共著。

おすすめコラム

【経営者・人事部向け】

パーソル総合研究所メルマガ

雇用や労働市場、人材マネジメント、キャリアなど 日々取り組んでいる調査・研究内容のレポートに加えて、研究員やコンサルタントのコラム、役立つセミナー・研修情報などをお届けします。