キャリア上の困難を乗り越える ~キャリアレジリエンスの科学~

(キャリア自律セミナー2024 第5回)

公開日 2025/03/27

キャリア形成の過程では、時に困難が降りかかることもある。その困難を乗り越えるために有効なのが、「キャリアレジリエンス」だ。キャリアにおける変化や逆境に適応し、さらなる成長を遂げるには、どのような考え方や行動が必要なのか。2025年2月5日(水)に開催されたキャリア自律セミナーの第5回では、キャリアレジリエンスの重要性、そしてキャリア上の困難を乗り越えていく方法について、筑波大学助教の池田めぐみ氏にお話しいただいた。

- 望まない異動、病気や介護。予想外の出来事が起きたら…?

- 対処方のバリエーションを増やす3つの方法

- 「大喜利ワークショップ」で、レジリエンスのプロセスを疑似体験

- 時には流されることで、新しい自分に出会えることも

望まない異動、病気や介護。予想外の出来事が起きたら…?

「個人のキャリアの〇割は、予想しないような偶発的な出来事によって決定される」と言われている。この〇に入る数字は何か。

――答えは「8」。つまり、個人のキャリアの8割は偶発的な出来事で決まっていく。たとえば、「弁護士になりたくて大学に入ったが、偶然見つけたテレビ局のバイトをやってみたら楽しくて、弁護士からテレビマンに志望先を変える」、といったことは、偶然がポジティブに働いた一例だ。一方でネガティブな出来事もある。「最年少マネジャーを目指してバリバリ働いていたのに、予期せず体を壊して断念をせざるを得なくなった」「レイオフや事業リストラで突然仕事がなくなった」などがその例である。(図1)

図1.キャリア上の困難

このようにキャリア形成の過程では、自分の思い通りにいかないことも少なからず起こる。そこから「自分の新たな才能を発見した」「家族との時間が取れるようになった」など、ポジティブなことにつながる場合もあるが、自分の思い通りにならないことでメンタルに不調が生じてしまう場合もある。そのような不調を避けるためにも、キャリア形成の過程で予想外の出来事や困難に直面したときに、そこから立ち直る力、あるいは状況に適応していく力、すなわち「キャリアレジリエンス」を高めていくことが重要になる。

「キャリアレジリエンスには2つの捉え方があります。個人の性格、特性、能力など、回復に影響する『個人の要因としてのキャリアレジリエンス』、そして困難に遭遇してそこから立ち直っていくプロセス全体を捉えた『プロセスとしてのキャリアレジリエンス』です」(池田氏)

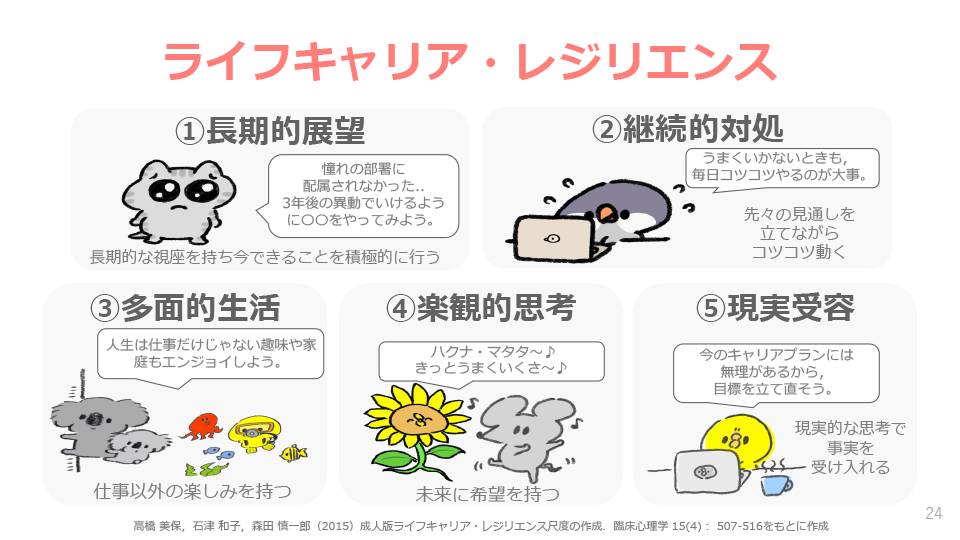

前者の「個人の要因としてのキャリアレジリエンス」については、これまでの研究から、長期的な視座で今できることを積極的に行う「長期的展望」、先々の見通しを立てながらコツコツと動く「継続的対処」など、5つの要素があることがわかっている。まずはこの5つの要素について、過去の経験を振り返りながら、自分はどの要素で対処しようとする傾向があるのか、その強弱を知っておくとよい。(図2)

図2.ライフキャリア・レジリエンス

対処方のバリエーションを増やす3つの方法

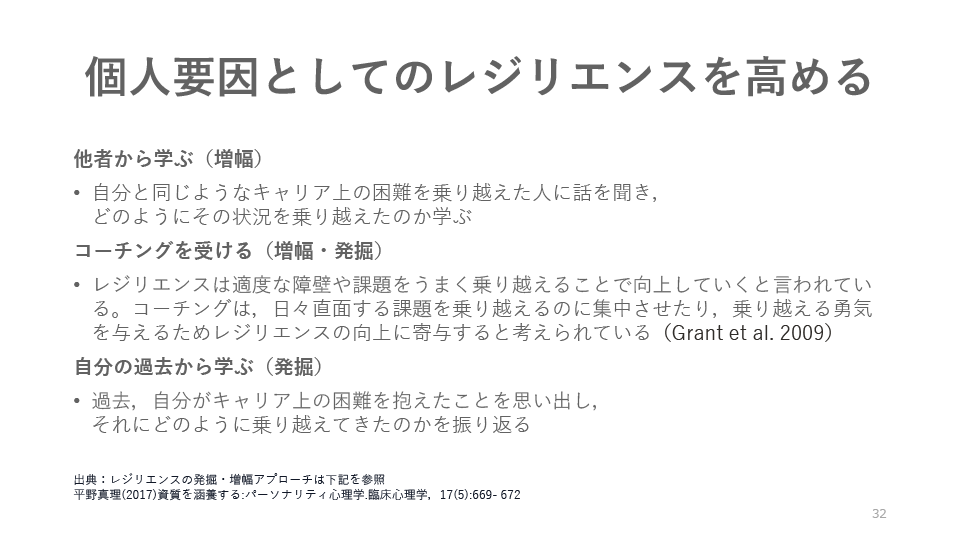

それでは、個人の要因、能力としてのキャリアレジリエンスは、どのように高めていけばよいのだろうか。

前提として、先行研究では能力として高めていきやすい要素もあれば、持って生まれた遺伝的な要因でなかなか変えられない要素もあることが明らかにされているが、能力としてのキャリアレジリエンスを高めるためには、「発掘」(自分が本来持っている強みに気づく)と「増幅」(新たに必要な知識やスキルを身につけていく)という2つのアプローチ、そしてこのアプローチを活用した3つの方法がある。(図3)

図3.個人要因としてのレジリエンスを高める

「他人から学ぶ」は、他者から「困難の乗り越え方のバリエーション」を知識として得る方法。「コーチングを受ける」は、専門家による伴走や上司との面談によって、困難に向き合うことに集中したり、自分の内なる強みに気づいたりすることができる。「自分の過去から学ぶ」では、これまでの経験から自分が持っている強さを見つけることができる。その際、危機をどのように受け入れ乗り超えていったかを、チームメンバーや信頼できる仲間に物語として語っていく手法も有効だ。

「大喜利ワークショップ」で、レジリエンスのプロセスを疑似体験

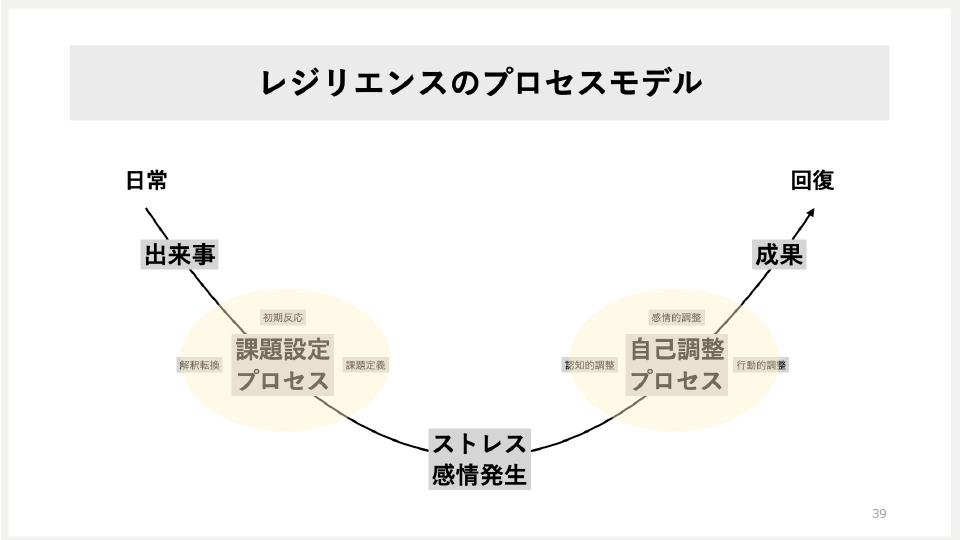

次に、「プロセスとしてのキャリアレジリエンス」とは、どのようなものなのだろうか。

これは、キャリア上の予想外の出来事や困難が起きたときに、その事象についての解釈や評価をする「課題設定のプロセス」や、ストレスを和らげたうえで課題に向き合い対処していく「自己調整のプロセス」など、回復のプロセス全体をキャリアレジリエンスと捉える、という考え方だ。(図4)

図4.レジリエンスのプロセスモデル

「課題設定のプロセス」において困難をどう解釈するかは、その後の回復の鍵を大きく握る。「たとえば、編集者になりたくて出版社に入ったのに、まったく希望していない営業部に配属されてしまった。この場合、営業部に行かされたことはショックだけど、『自分の対人スキルを認めてくれたのかもしれない、であればそれを強みにキャリアを積んでいくチャンスかもしれない』、と思い直すことが大事になってくるのです」(池田氏)

困難を「自分の可能性を奪うもの」と捉えるのではなく、「今後の成長につながるもの」と捉えてみると、「乗り越えられるかも」と思うことができるようになり、回復につながっていきやすくなる。その際、出来事のポジティブな側面や可能性を考えて書き出していく「ポジティブフレーミング」、狭い視野で考えていないか、結論を急ぎ過ぎていないか、自分の思考のクセを考え直してみる「リフレーミング」という手法が効果的だ。

もう一つのプロセス、「自己調整のプロセス」には、「自分で対処戦術を考える」と「他者の対処戦術に触れる」の2つのアプローチがある。前者は転職や副業、社内異動、仕事を自分好みにする「ジョブクラフティング」の手法などにより、「仕事を変える」方法、そして新しい仕事で活躍するためにスキルを磨く、自分の強みを活かす方法を考えるといった「適応する」方法がある。後者の「他者の対処戦術に触れる」は、似たような経験をした人の話を聞く、自分と同じような状況になったときにどうするかを人に聞く、というものだ。このアプローチについて、池田氏が勧めるのは「大喜利形式のワークショップ」だ。(図5)

図5.大喜利形式によるワークショップ

このワークショップは、キャリア上で起こり得る困難を「お題」として出し、グループワークでそれぞれが考えた対処の仕方や回復の方法を発表し合う、というもの。「自分とは異なる方法や、多様な考え方を知ることができ、困難の乗り越え方のバリエーションを増やすことにも役立ちます」と池田氏。回復のプロセスや対処の仕方に正解はなく、そのとき置かれた環境、個人としての特性、考え方の癖も様々だ。また実際に困難が起きてから対処法を考えようとしても、考えること自体が精神的に辛い場合もあるだろう。いざ困難に直面したときに柔軟に対応できるよう、このようなワークショップを活用して、職場のメンバーとともに楽しみながら、日頃からキャリアレジリエンスを高めていく取り組みを実践してみてはいかがだろうか。

時には流されることで、新しい自分に出会えることも

ここからは質疑応答で寄せられた質問のうちのいくつかを紹介していこう。

【Q1】キャリア上の困難に対処するためのレパートリーをたくさん知っておくことが重要とのことだが、落ち込んでいるときは実行する勇気が出ず、二の足を踏んでしまいそう。行動に移すポイントやヒントは?

自分とかけ離れたタイプの人の話を聞いてレパートリーを増やす方法もありますが、「あの人だからできたんでしょ」となってしまうこともある。自分と近い境遇の他者の話も必ず取り入れることで、「あの人はこうしたから、自分もできる」といったように、行動に移しやすくなる。

【Q2】レジリエンスの考え方や困難への対処において、年代別の違いはあるか? 特にミドル・シニアにとっては切実な問題なのでアドバイスがあれば教えてほしい。

基本的にレジリエンスはどの世代・年代にも必要なものなので、考え方を知ったり、高めたりすることは誰にとっても大事なことである。一方で、成人以降レジリエンスは、年齢とともに上がっていくと研究では言われていて、20代よりは40~60代のほうが、経験値がある分、目標を柔軟に捉え直し問題に対処することができる。ミドル・シニアの方に特化したものではないかもしれないが、レジリエントに歩むアドバイスとしては、起こったイベントへの捉え方が挙げられる。「能力や体力が落ちていく」「これまでのような仕事はもうできない」と思わず、役割や働き方の変化をポジティブに捉えることで、いきいきと働けるかもしれない。

【Q3】困難にぶつかったときに安易に方向性を変える、流されることで、主体性やアイデンティティを喪失したり、本当にやりたいことを見失ったりすることにつながるのではないか?

流されることをどのように捉えるかによっても変わる可能性がある。確固たる自分を持っていたほうが生きやすいタイプの人であれば、自分の軸を意識しながら、そこからあまりずれない範囲で方向性を変えていくのがよいかもしれない。反対にある程度流されるほうがよいというタイプの方は、流されつつやっていく方がよい可能性がある。流されることで違う自分に出会えることもある。

登壇者紹介

筑波大学 ビジネスサイエンス系 助教

池田 めぐみ氏

Megumi Ikeda

東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。東京大学大学院情報学環特任研究員、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター助教を経て2024年4月より現職。研究テーマは、職場のレジリエンス、若手従業員の育成。分担執筆として関わった書籍に『活躍する若手社員をどう育てるか』 (慶應義塾大学出版会)、『チームレジリエンス:困難と不確実性に強いチームのつくり方』(日本能率協会マネジメントセンター) など。

※文中の内容・肩書等はすべて掲載当時のものです。

関連サービス

おすすめコラム

【経営者・人事部向け】

パーソル総合研究所メルマガ

雇用や労働市場、人材マネジメント、キャリアなど 日々取り組んでいる調査・研究内容のレポートに加えて、研究員やコンサルタントのコラム、役立つセミナー・研修情報などをお届けします。