その学び直し、ワクワクしますか? ~キャリア再編集のヒント~

(キャリア自律セミナー2024 第6回)

公開日 2025/04/07

デジタル・情報技術の急速な進歩を背景に、私たちの労働観や能力にも大きな変化が突きつけられ、これまで以上に学び直しが求められています。学び直しによって能動的にビジネスキャリアを切り拓き、経済的にも精神的にも真の豊かさを実現していくにはどうすればよいのか。2025年2月26日(水)に開催されたキャリア自律セミナーの第6回では、ワクワク感を起点とした学び直しの考え方、自分らしいキャリアを再編集するためのヒントを、パーソル総合研究所 シンクタンク本部 上席主任研究員の井上亮太郎が解説した。

学ばない日本人の硬直した学習観

先行きが不透明で、将来予測が困難なVUCAの時代と言われて久しい。現在VUCA的な事象は既に定常化し、世の中を捉える枠組みとして新たにBANIという言葉も登場した。BANIとは、「Brittle(脆い)・Anxious(不安な)・Non-linear(非線形)・Incomprehensible(理解しがたい)」の頭文字を取ったもので、これまでうまく機能していたものが突然不全になったり、従来予測の利かない結果が出たり、正しいと思っていたことに確信がもてなくなり、ものごとは複雑化して理解が追いついていかないような状態をいう。

そのような世の中で必要とされるのが「変化対応力」と「主体性」。将来を考えると不安が尽きないからこそ、自分に投資をして変化に適応できるような力を身につけ、自らの意思や判断に基づいて、自らの責任のもとで行動していくことが重要になる。では、そのためにどうするか。ひとつの答えが「大人の学び直し」だ。

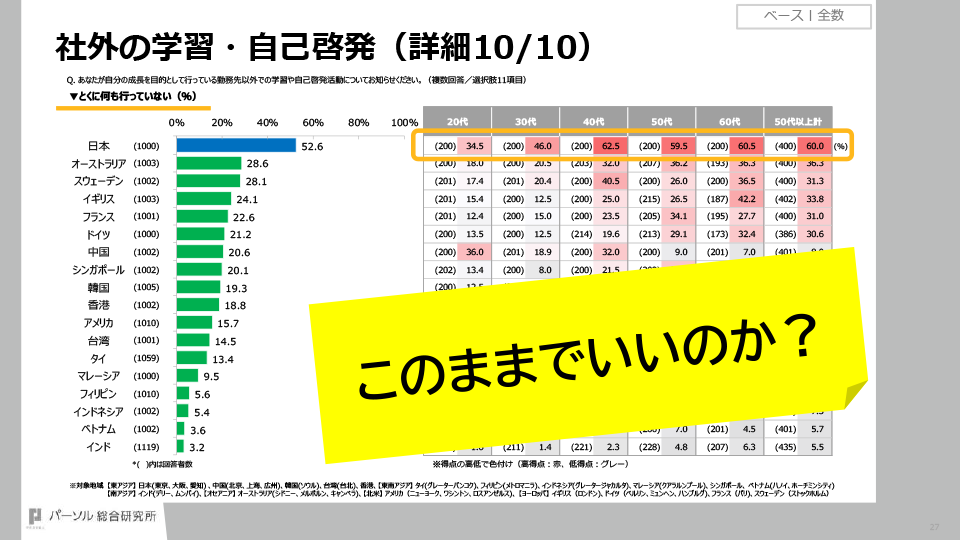

パーソル総合研究所がミドルシニア層に実施した学び直しに関する調査では、約7割が学び直しの必要性を認識していた。ところが、実際に学び直しを行動に移しているかというと、積極的に学び直しをしていると答えた人が14.4%、趣味の学習を含めても22.6%と3割に満たない。業務外での学習(自己啓発など)に関する国際比較でも、社外学習や自己啓発活動を「特に何も行っていない」と回答した割合は日本がダントツの1位で、年代が上がるほど割合は増えていく。(図1)

図1.社外の学習・自己啓発

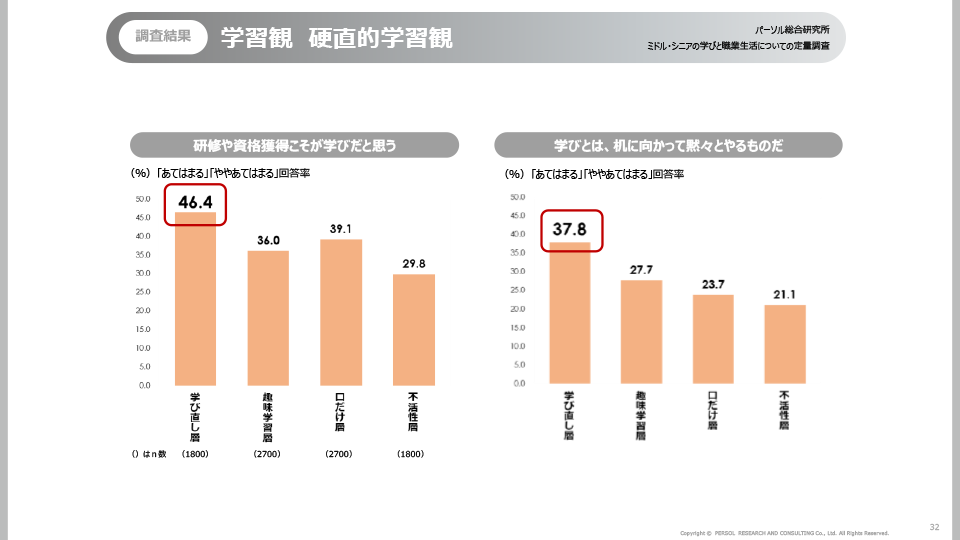

学び直しをする人が増えない理由を見ていくと、「研修や資格取得こそが学び」といった硬直的な学習観(図2)、そして「勉強会やセミナーに参加するより専門書やWebで勉強することが多い」などの独学志向が浮かび上がった。本来“学び”の概念はもっと広いもの。だが、日本人の学びの概念は狭いようだ。そこには学びに関する偏った意識「ラーニング・バイアス」があるからという。たとえば「学びは新人や若い人がやるもの」、「学校で生徒がやるもの」、「もともと勉強は得意じゃない」、「人の能力は元から決まっている」、「現場の経験で学ぶべき」、「手っ取り早く正解を学びたい」、「今までやってこられたから現状維持でいい」など。こうしたバイアスから脱却していくうえで有効なのが「アンラーニング」だ。

図2.硬直的学習観

従来のやり方に限界を感じ、挑戦を共有する

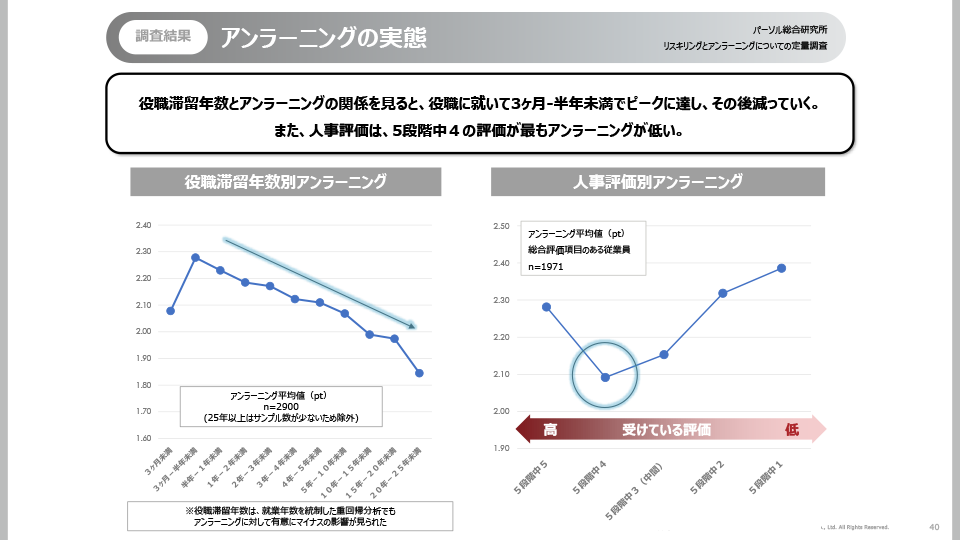

「アンラーニング」とは、既存の考え方ややり方から離れ、さまざまな制約や思い込みを一旦リセットすること。アンラーニングに関するパーソル総合研究所の実態調査では、年代が上がるにつれアンラーニング経験が少なくなっていく傾向に加え、ある特定の役職に長く居続けるとアンラーニングする機会が減ってくる傾向も見られた。さらに特徴的だったのが、人事評価で「そこそこ良い」評価を得ている人のアンラーニング機会が少なかったことだ。(図3)

図3.アンラーニングの実態

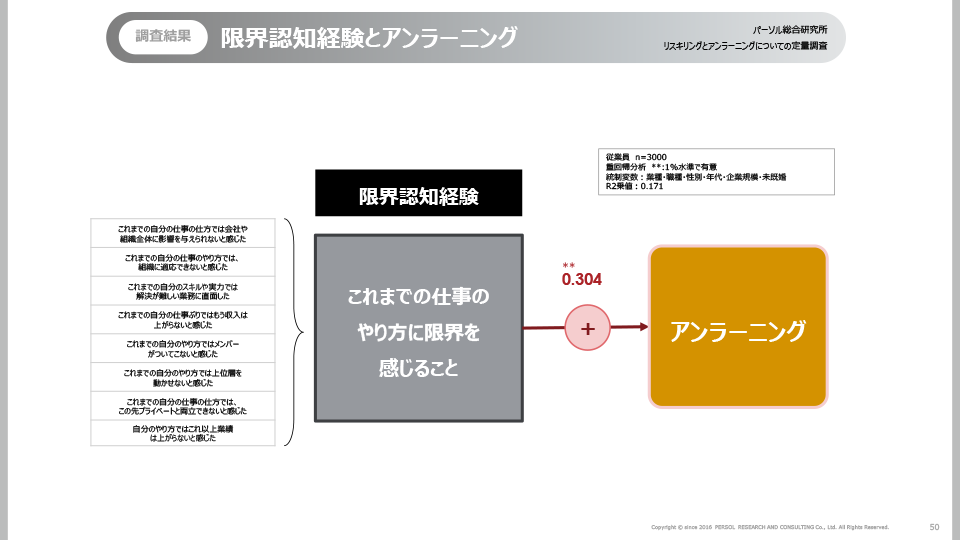

またアンラーニングを抑制する背景には、組織の中で変化を起こすことがコストになる、負担になると予想して現状維持を選ぶ「変化抑制意識」がある。「変化抑制意識が高くなるとアンラーニングを抑制し、その先のリスキリング行動も抑制します。加えて、今の自分の仕事やキャリアを縮小化させてしまう、ワーク・エンゲージメントの状態を下げてしまうといった傾向もあります」(井上)では、変化抑制意識を低く抑え、アンラーニングを促進するにはどうしたらいいか。そこではこれまでの仕事のやり方に限界を感じる「限界認知経験」がポイントになる。限界認知経験があるとアンラーニングを促進させることは定量調査からも明らかだ。(図4)

図4.限界認知経験とアンラーニング

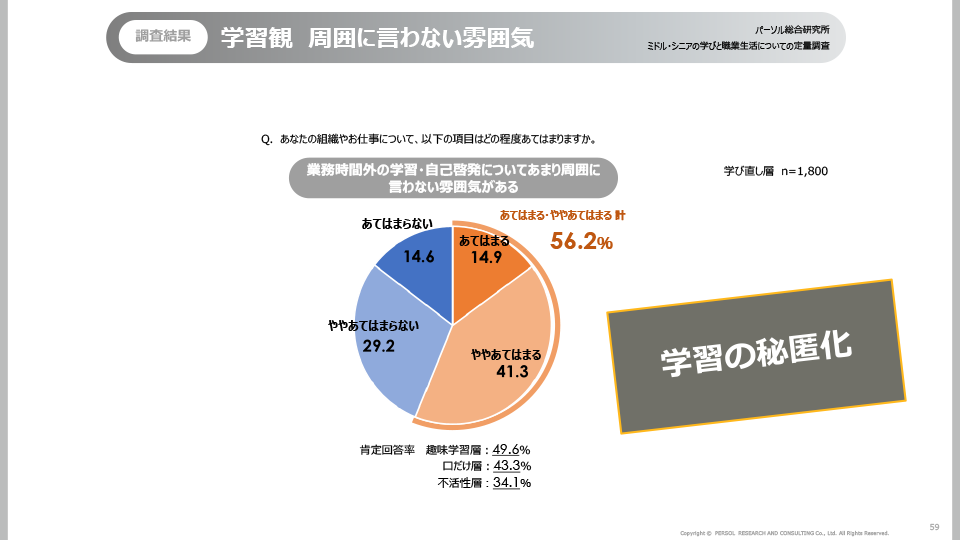

さらに組織としてアンラーニングを促進させるには、挑戦を共有する→経験を開く→報酬を与える、という3段階があり、「まずは挑戦的な目標が共有され、変化を起こすことが当たり前という土壌を作ることが重要」と井上は話す。これも特徴的だが、日本の就業者は自分の学びについて周りには話さない、つまり「学習の秘匿化」の傾向が強い(図5)。なぜなら職場の中に自己啓発について話す雰囲気がないためだ。学びの組織文化がないと学習の秘匿化が起こりやすく、アンラーニングにも大きく影響する。

図5.学習の秘匿化

「ワクワク」によるキャリアの再編集を

楽しみや喜びを得ながら学んでいくことも、学び直しでは重要だ。近年の研究ではポジティブ感情(Positive emotion)にさまざまなプラス効果があることが報告されている。楽しみや喜びといったポジティブ感情はワーク・エンゲージメントとも関連し、主体的な行動を促進するという研究もある。「このポジティブ感情を日本語で表現すると、当てはまるのが“ワクワク”です。職業生活においてワクワクできていると、働く幸せや幸福感に影響を与え、これがワーク・エンゲージメントに影響を与えて、さらにワクワクする機会を増やし、職業生活上の満足を満たしていく、とされています」(井上)

ワクワクはキャリアを見直す際のよいヒントにもなる。子どもの頃、自分はどんなことにワクワクしていたか、ワクワクしたポイントはどこにあるのか、そのワクワクしたポイントが今の仕事にも当てはまらないかを考える。たとえば「狭い建物の隙間や塀の上を通って街を探検したこと」にワクワクしたなら、ワクワクのポイントは「未知への挑戦」かもしれない。もし、大人となった今でも「未知への挑戦で自分はワクワクするんだ」と気づけたならば、自身のキャリアや業務プロセスを振り返ってみるといい。今の業務の中にそんなワクワクポイントは作り出せないかと視点を変えることはできないだろうか。これを「ジョブクラフティング」ともいう。

そこでやってみていただきたいのが、無邪気な気持ちで『将来やってみたいことリスト』をつくることだ。その上で「やりたいことを実現するために活かせそうなことはないか?」との観点で自身のキャリアを振り返ってみる。やってみたいことを実現するために語学が必要と思えば勉強に取り組み始めるなど、学びに取り組む意義が生まれてきやすくなる。これまでの常識的には仕事に直結する学びではない“趣味の学習”であっても、ビジネス上の定石が大きく変わってきている今日においては、将来のキャリアに活かすことができるかもしれないし、趣味を究めて「〇〇研究家」といった独自の肩書を増やすことだって可能だ。例えば、「営業担当者」でもあり、「コンビニスイーツ研究家」でもあれば、更にユニークなキャリアが再編集できるだろう。

「BANIの時代には、どんな勉強、どんな学びが仕事に結びつくかわかりません。だから学びを狭く捉えず、自分にとってワクワクすることを仕事にも適用しながら広げていくこと。学びを止めず、何でもいいから学び続ける習慣をつけて変化対応力を高めていくことが大事です」(井上)

経営陣が自身の学びを嬉々として語ることで、職場も前向きに

ここからは質疑応答で寄せられた質問のうちのいくつかを紹介していこう。

【Q1】そこそこ良い人事評価を得ている人ほどアンラーニング経験が少ない――その要因として考えられることは何か?

すごく高い評価を得ている人は、常に「自分はこのままでいいのか?」と謙虚に内省を続けているのではないかと思います。ですからアンラーニングの機会も増えていくのではないでしょうか。それに対して、そこそこ良い評価を得ている人の場合、「現状うまくいっている」「今のままでいい」と慢心してしまいやすいのかもしれません。

【Q2】「学びの秘匿化」は、職場の中に変化を嫌う人がいることで起こるのではないか。そのような職場でジョブクラフティングを前向きに行えるようにするにはどうしたらよいか?

「学びの秘匿化」があるとしたら、組織としてまず考えなければいけないのは組織風土を変えていくことです。変化を嫌う人や足を引っ張る人がいるのであれば、たとえば何かこれまでとは異なるローカル・ルールを設けてみる、また、机や席の配置を変えるといったハード面での工夫もあるでしょう。職場の新しい学びとか取り組みに不寛容な人は、何かしら満たされていない部分、領分を侵されることへの反発などがあったりするのかもしれません。もしそうであるならば、そこをいかに掬い取っていくかを考えることが必要なのかもしれません。

また、ジョブクラフティングを前向きに行えるようにするには、まずは社長や役員クラスが鍵となります。一見業務に直結するような学びではないけれど、経営層が自分が学んでいることについて、楽しそうに、嬉々として語る機会があるとよいと思います。ゴルフでも手打ち蕎麦でも何でもいいんです。そして最後に仕事につながるような教訓でまとめてもらう。上層部から広げていくと、下の人たちも「学びっていいな」と思えるのではないかと思います。

【Q3】変化への適応力が低い組織において、「限界認知経験」を作り出し、アンラーニングを促進するポイントは?

組織としての変化対応力の低さは、将来の見通しが甘いところに起因すると考えられます。先々について具体的に見通しを付けることができると、人もそれに対して動けるようになります。たとえばテスラの人型ロボットが当たり前のように職場にいる風景を映像で見せたりして、組織の中で5年後・10年後のイメージを経営層や管理職層が具体的に語り、メンバーに共有されると、「このままじゃヤバイよね」と思う人が増え、限界認知経験やアンラーニングにつながりやすくなるのではないかと思います。

登壇者紹介

株式会社パーソル総合研究所 シンクタンク本部 上席主任研究員

井上 亮太郎

Ryotaro Inoue

大学卒業後、現・LIXIL株式会社にて営業、マーケティング、PMI(組織融合)を経験。その後、学校法人産業能率大学に移り組織・人材開発の教育コンサルティング事業に従事。2019年4月より現職にて調査研究に従事し、機関誌HITO「はたらく人の幸福学」「動き出す、日本の人的資本経営」等を発表。その他、論文・コラム等執筆、講演など多数。専門は、HRM(HRD)、システムデザイン、感性工学。慶應義塾大学大学院特任講師、(社)はたらく幸せ研究会副代表、ビル管理会社代表取締役、デジタル庁・厚生労働省・経済産業省での外部委員などを兼務。

※文中の内容・肩書等はすべて掲載当時のものです。

関連サービス

おすすめコラム

【経営者・人事部向け】

パーソル総合研究所メルマガ

雇用や労働市場、人材マネジメント、キャリアなど 日々取り組んでいる調査・研究内容のレポートに加えて、研究員やコンサルタントのコラム、役立つセミナー・研修情報などをお届けします。