エネルギー業界を取り巻く環境が激変し、大きな転換期に直面している中部電力グループでは、2023年度から「多様な人財が活躍できる環境づくり」「自己変革に挑戦する社員への機会と支援の提供」という2本柱の人財戦略を掲げ、多様なキャリア開発支援を進めている。12月3日(火)に行われた第2回のキャリア自律セミナーでは、中部電力株式会社人事センターの猿渡清司良氏に、同社の人財戦略の全体像、現在展開されているキャリア支援施策などについてお話しいただいた。

人財一人ひとりの成長・活躍が企業価値そのもの

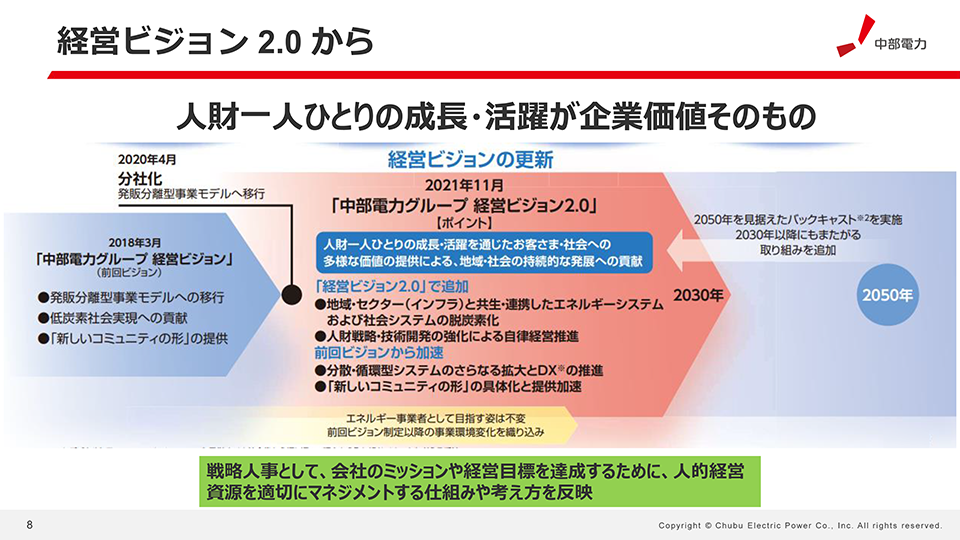

電気事業を中心としてきた中部電力では、人口減少、産業競争力低下、自然災害の深刻化、データ・革新的な技術の活用、そして分散・循環型の社会への移行といった環境変化を背景に、その環境変化をチャンスと捉えて、まちづくりやグローバル事業にも踏み込み、近年事業領域を大幅に拡大している。2021年11月には「一歩先を行く総合エネルギー企業グループ」を目指す姿とする「経営ビジョン2.0」を発表した。(図1)

図1.経営ビジョン2.0から

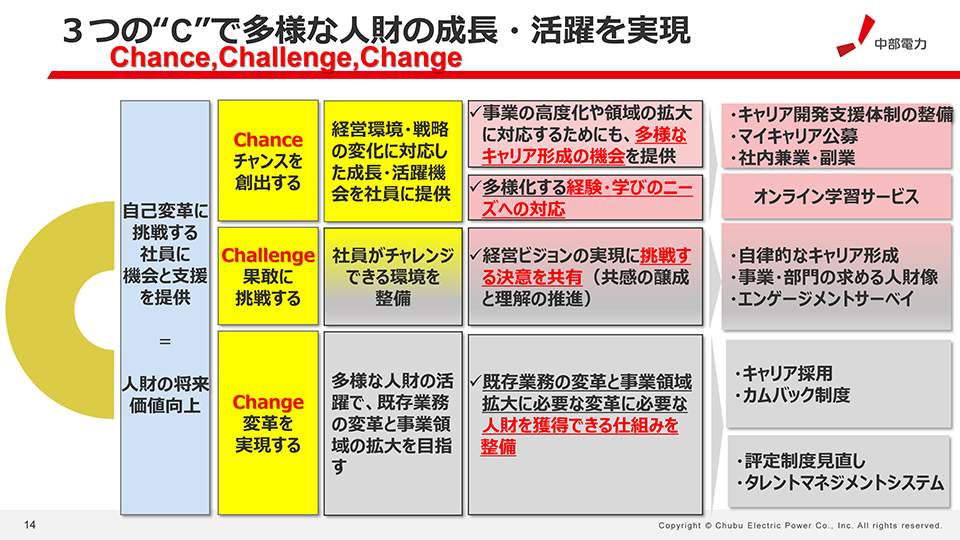

この「経営ビジョン2.0」では、「人財一人ひとりの成長・活躍」を企業価値そのものと位置付けており、ビジョン実現のための人財戦略として、「自己変革に挑戦する社員への機会と支援の提供」と「多様な人財が成長・活躍できる環境づくり」を2本柱として掲げている。前者の「機会と支援の提供」の軸となるのが、本セミナーのテーマにもなっている3つの“C”、つまり「Chance,Challenge,Change」という言葉で表現される「従業員との約束」だ。現在、同社による様々なキャリア施策は、すべてこの3つの“C”に紐づいている。(図2)

図2.3つの“C”で多様な人財の成長・活躍を実現

施策の点検・見直しと、トップからの発信で、社員の意識と行動が変わってきた

同社は2023年度からキャリア自律支援における制度や施策の見直しに取り組み始めた。従来はOJTや技術継承など、会社主導のキャリア形成が中心であり、社員が主体的にキャリアを考え行動する機会は相対的に低かったという。

「人事部門ではキャリアの重要性を認識し、2006年頃からキャリア支援を意識した各種研修や人事施策に取り組んできました。しかし当時は、従業員のキャリア形成は会社主導のものであり、キャリア自律という考え方が十分に認識されていなかったこともあり、理解や納得を得るのが難しく、あえてキャリアという言葉を伏せて施策を実施してきた経緯があります。そのような経緯をふまえ、人財としての未来価値を高めるための自律的なキャリア開発にしていくことを目指して、施策の点検と見直しを進めました」

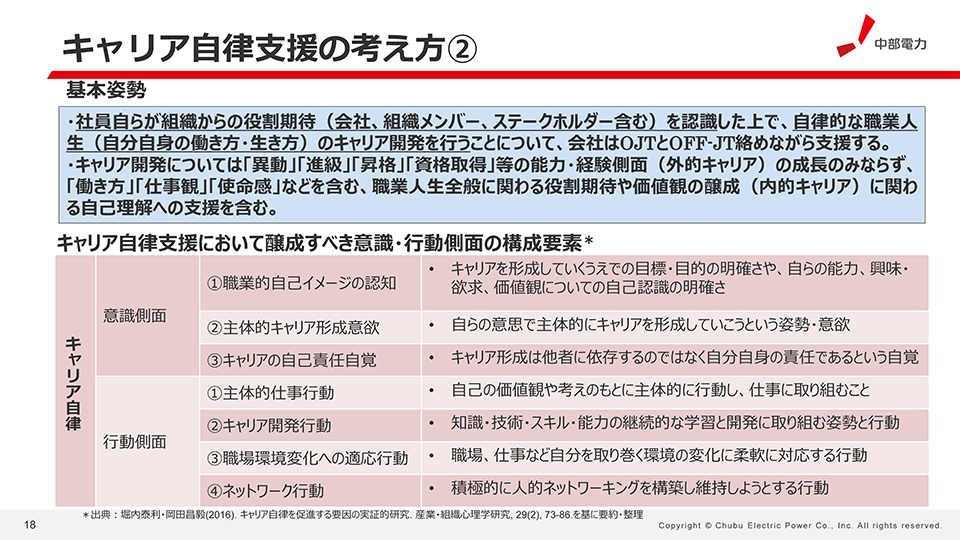

施策の点検・見直しにおいて、同社は次のような基本姿勢で行ってきた。一つ目は、ステークホルダーを含む組織・会社からの役割期待を認識したうえで、従来型のOJTと絡めながら、自律的な職業人生に向けたキャリア開発を支援すること。二つ目は、昇格・昇進といった「外的キャリア」にとどまらず、職業人生全般、「ライフキャリア」の視点を持ちながら、役割期待や価値観の醸成といった「内的キャリア」の支援も行っていくことだ。(図3)

図3.キャリア自律の考え方

では、キャリア自律施策を具体的にどのように点検し、見直しを図ったのか。3つの“C”それぞれの要素に沿って見ていこう。

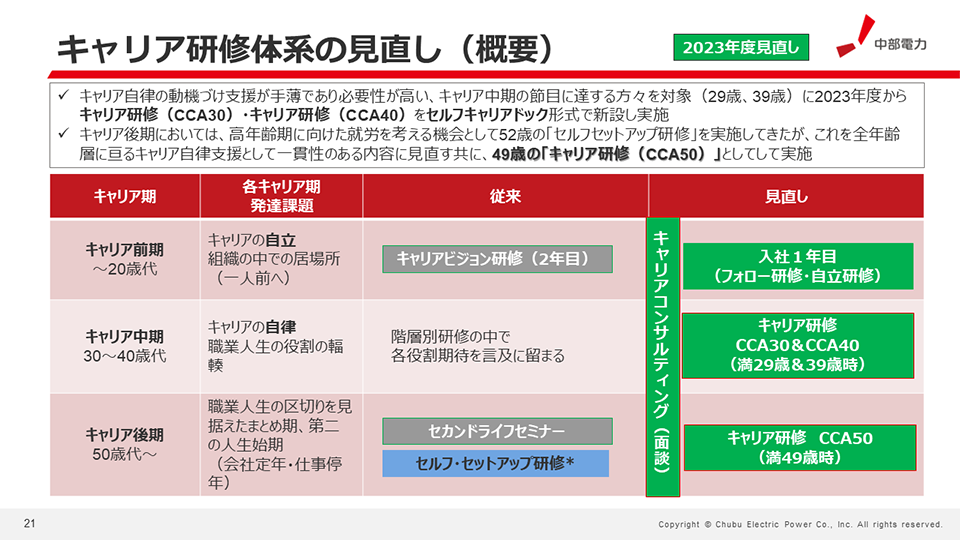

まずは「Chance」の領域では、キャリア研修体系の見直しが行われた。(図4)

「CCA30」「CCA40」「CCA50」は、節目の年齢にあたる従業員を対象にそれぞれの年代に応じた役割期待やキャリア課題を反映したプログラムで、「CCA50」に関しては資産形成などマネープランを学ぶプログラムも提供している。各年代ともに1日のリモート研修の後でキャリアコンサルティング面談を実施する、いわゆるセルフ・キャリアドック方式となっている。23年秋から約100回実施され、これまで2,000人近くが受講した。

図4.キャリア研修体系の見直し(概要)

この他、新規事業開発分野に限定して行われてきたプロジェクト型公募を見直し、全事業分野で公募可能な職域を提示し、毎年の定期異動に合わせて募集する「マイキャリア公募」を2023年度から開始した。初年度は169ポストを提示し70名が応募。その約半数が自身の希望する職域に異動した。2024年度は300ポストを予定しているという。さらにこの「マイキャリア公募」にも活用できるよう、各部門の業務を紹介する説明とPRの場として「社内インターンシップ」も設けている。参加者は自身のキャリア形成に向け、複数のインターンシップに参加することができる。

「多様化する経験・学びへのニーズ対応」に関しては、昨年度から「オンライン学習サービス」の本格的な運用を開始。活用を促進するために「まなび月間」を設けて社長メッセージを発信し、効果的に活用している従業員を紹介するなど、ラーニングカルチャーの醸成に取り組んでいる。活用状況は、昨年度通期で2講座以上受講した人が89.3%、今年は上期実績で既に72.4%。人気があるのはITパスポート合格のための講座で、3,000名以上が受講し、資格取得者も上期だけで400人近くにのぼる。

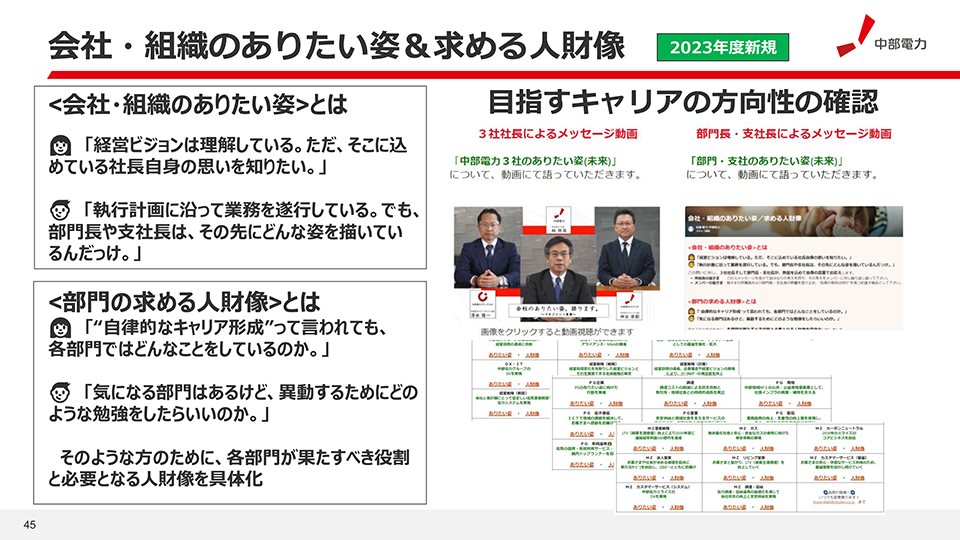

「Challenge」と関連しているのが、経営トップ層や部門長・支社長からのメッセージの発信だ。会社や組織のありたい姿、部門の求める人財像について語る動画をイントラネットで配信し、トップや部門長の思いを従業員に伝えている。前述のオンライン学習のコンテンツとしても活用されている(図5)

図5.会社・組織のありたい姿&求める人財像

「Change」の領域では、働きがいを引き出すマネジメント(自律協働型マネジメント)を推進するとともに、評定制度の見直しも行った。従来の成果やプロセスのみならず、能力開発の姿勢や伸長度、能力開発項目やキャリアプランといったものを人事評定の項目に加え、人財育成に関わる部分も評価・評定していくようにしている。

2023年度から現在までの3Cに基づく変革について、猿渡氏は「キャリアに関して2000年代前半ぐらいから様々な施策を展開してきましたが、人財戦略として明確に位置づけたうえで展開することで、点在していた各施策が線としてつながり、キャリア自律の促進が図られているのでは」と評価する。実際、従業員に対するアンケートでは、自身のキャリアについて意識するようになった人、オンライン学習を開始するなどの行動に移した人が7割を占め、従業員のキャリアに関する意識や行動の変容に着実につながっているようだ。

認知・理解がない頃から続けてきたことが、今につながっている

ここからは質疑応答で寄せられた質問からいくつかを紹介していこう。

【Q1】キャリア施策の点検・見直しを短期間で遂行していくのは、結構なエネルギーが必要だと思います。どのような体制で進めたのでしょうか?

人事センターという組織の中には、私が所属するダイバーシティ推進グループ(研修チーム)、主に人財の処遇・配置・育成に関する人事運用を担う人事グループ、それから人財戦略を企画するHR変革推進グループがあります。関係者合わせて15人ぐらいですが、このメンバーで1年半ぐらいかけて施策の点検と実装を行いました。グループ制の縦割りの弊害が以前からありましたので、昨今は定期的にグループやチームをクロスさせてプロジェクトを進めるなど、部署間でつながりを持ちながら共同して行っています。

【Q2】キャリアコンサルティング面談はどのような体制で実施していますか?

外部のキャリアコンサルタントの方の協力を得てやっています。2006年からキャリア相談窓口というものを社内に開設していますが、こちらに関しては現在4名で、内2名が当社のOG・OB、他2名はフリーのキャリアコンサルタントの方です。キャリア自律の意識が高まって、相談も年齢に限らず増えていますので、さらに充実させていきたいです。社内コンサルタントが有用であることも実感としてありますし、社内のコンサルタント有資格者も増えているので、社内兼業の活用を含めながら展開していきたいと考えています。

【Q3】経営陣にキャリア自律とその支援の重要性を理解してもらうことが難しいと感じています。この点について何か取り組まれたことありますか?

昨今はキャリア自律や人的資本経営の重要性に対する理解が浸透してきました。そうした視点から説明すれば、一連の施策の必要性を理解していただけるのではないでしょうか。経営層が興味関心のある事象に結びつけて説明すれば大丈夫ではないかと思います。

弊社も2000年代前半にキャリア施策に取り組み始めたときは理解していただけませんでしたが、事業環境に対応していくために価値を創出しなければならない。そのためには人の成長が重要だと、事業変化に紐づけて理解を求めました。認知されるまでは時間がかかりましたが、過去から取り組んできた点と点のキャリア施策も、振り返るとすべてがつながっていたとわかります。認められないときでも、一つひとつをやっていくことそのものに意味があったと思います。

登壇者紹介

中部電力株式会社 マネジメントサービス本部 人事センター ダイバーシティ推進グループ 専任課長

猿渡

清司良氏

Seishirou Sawatari

中部電力入社後、第一線事業場の勤務を経て、主に人事部門(人事・教育)の業務に長く従事。特に若手社員の育成支援やダイバーシティ推進おけるシニア活躍支援等、社員の職業人生におけるスタートからゴール、さらにその先のキャリアをトータルにサポート。現在は、企業内キャリアコンサルタントとして、経営目標達成に向けた人的側面からのキャリア自律支援やマネジメント変革の取り組みを牽引。

※文中の内容・肩書等はすべて掲載当時のものです。

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます