パーソル総合研究所のコンサルティング本部では、組織変革や人事制度再構築といった組織開発に類する支援機会が急増している。以前と異なる傾向としては、創業から長い年月を経て、環境変化に適応できず劣化した組織風土を変革したい、といった一社完結型に加え、昨日までライバルであった企業同士、あるいは同じグループ企業同士のM&Aによる企業統合型が目立つ点である。

時代を反映していると言えばそれまでだが、両者には共通していることがある。仕組み化の限界と、仕組みに頼らない運用面の重要性の認識である。古典的な組織理論で言えば、仕組み中心で動く「機械的組織」と、人が中心で動く「有機的組織」に置き換えることもできる。もっと簡潔に言えばハードウェアとソフトウェアということになる。

組織は仕組みがないと成立しない一方、運用の巧拙が問われる両輪関係にあるが、戦略では差別化できなくなったのちに、企業が競って導入したSCMや情報システム、成果主義人事など、仕組みによる差別化の時代を経て、今は運用重視の時代にあると言える。これは昨今の人事評価廃止論に通じる話でもあり、多くの企業が苦悩している組織マネジメントの話でもある。今回は日米対比や時代背景をとらえながら、組織マネジメントの今後の姿を見ていきたい。

異なる背景を知らずに米国のマネジメント手法を輸入した日本企業

ここで言う仕組みとは、おもに米国から輸入されたマネジメント手法のことを指している。日本が戦後、GHQ占領下のもとで財閥解体や農地改革で一気に民主化が進み、10年足らずで戦前の経済レベルまでもち直すことができた要因の一つに、米国の近代的なマネジメント手法の導入があげられる。ただし鵜呑みにして受け入れたわけではなく、生産管理法や小集団活動など日本固有のマネジメントを織り交ぜながら独自化していった。

しかし、高度成長を経てバブルに突入し、(バブルが)崩壊すると同時に、この米国型マネジメント手法を日本流に最適化してきた効果が逆転し始めた。その一例がMBO(目標管理制度)による評価を主軸とした成果主義人事であり、組織のフラット化である。

MBOは言うまでもなく、ピーター・ドラッカーの1954年の著作『現代の経営』に端を発し、本来は目指すべき目的や目標を、上司と部下で合意のもと設定し、PDCAサイクルを通じてその目標を追求することによって成果につなげるものであり、マネジメントそのものである。 ドラッカーがかつて、「上司が日常のマネジメントをうまく回していれば、目標管理制度といった仕組みは必要ない」と述べているように、MBOはマネジメントを仕組み化したに過ぎず、カタチありきではなかったはずである。

しかし、不幸なことに、MBOを主軸とした成果主義人事が導入され始めた時期が、バブル崩壊という景気後退期と重なってしまい(あるいは景気後退が成果主義人事の誘因)、総額人件費のコントロールを目的とした評価制度、報酬制度のツールに歪められてしまったため、本来の機能が発揮できなかった。

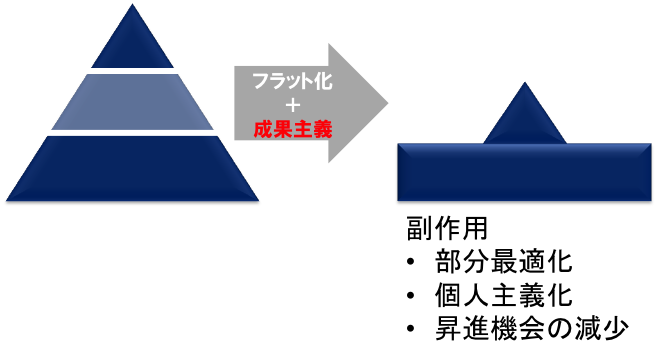

加えて、環境の変化が激しくなり、意思決定スピードを早めるための組織のフラット化を進める渦中に成果主義人事を導入したため、MBOを機能させるミドルマネジメント層が手薄になり、プレイングマネジャーが傍らに運用せざるを得なかった。このフラット化と成果主義人事の同時導入が災いし、副作用として部分最適的化、個人主義化、昇進機会の減少などが発生した。フラット化で10年先行していた米国は、もともと成果主義人事であったことでその影響を受けることなく、フラット化のメリットを享受できたこととは対照的である。

日本企業における成果主義導入

1979年にエズラ・ボーゲルが書いた「Japan as No,1」が米国でベストセラーになり、ドラッカ一が日本的経営を研究していた頃、一橋大学の野中郁次郎氏が、「ミドルアップダウンが日本企業の強み」と論じていたように、欧米ほどトップダウンでもボトムアップでもない、機械的組織というよりは有機的組織で成り立っていた日本企業において、ミドルマネジメント層が上下左右に組織を動かしていた強みを一気に弱体化させてしまったのは、欧米と日本の置かれた状況を十分に考慮していなかったからだと考えられる。

米国企業は、トップダウンを保ちつつも機械的組織としての企業特性をよく理解し、推進していたため、有機的部分をフォーマルなものとして補い、現場に組み込んでいった。具体的には、1on1に見られるコーチングや、360度サーベイといったアセスメント手法であり、個々の見える化を図って相互理解を深め、マネジメントの運用レベルを高めていった。職務ベースにより職責や成果のみを評価することから脱却し、人物寄りの評価を強化している。しかし、これこそ日本企業のお家芸ではなかっただろうか。

人事評価廃止の是非

米国企業に端を発し、欧州にも波及しつつある人事評価廃止論、正確には「評価レーティングの廃止」に関しても、同様の背景によって導かれた動きである。つまり、人事評価の目的と手段が逆転してしまい、制度や指標が人を評価するという現象に陥り、根本的にボタンを掛け違えてしまったという反省が背景にあるのだ。米国のデロイトでは、人事評価システムやツールが複雑化し、マネジャーは全体で年間約200時間を評価のための部下との面談や評価会議に費やしていたという。このような状況下で、いつのまにか人事評価は従業員をランクづけして報酬を決定する手段とみなされてしまっていた。本来、人事評価の目的は、従業員をランクづけして報酬を決定することではなく、業績を最大化するために個々のパフォーマンスを高めていくことのはずなのにである。

昨年、弊社によるセミナーで「評価制度廃止に関する討論会」を開催した際に、すでに本国で導入済みで日本法人としての検討を進めている外資系企業と、国内に本社におく内資系企業に出席いただいた。外資系企業の多くは前向きに廃止を検討していたが、内資系企業は二の足を踏んでいた。

これまで日本企業がベンチマークしてきた米国のマネジメント手法や考え方を安易に受け入れて、同じ轍を踏まないようにしたい、という慎重な姿勢とも言える。日本企業の強みが前述のようにミドルマネジメントにあったとするならば、それを阻害していた要因を取り除く方法論としての評価廃止という論点は成り立つのか、あるいは他にもっといい方法があるのではないか、模索するも出口はまだ見出せないでいる。

その理由として、日本企業が年間約200時間を評価のために費やした米国企業ほどに振り切っていないからではないか、ということがある。振り子が大きく揺れればその是非も判断つくものであるが、日本企業は揺り戻しもままならない難しい局面にある。

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます