多くの企業が今、直面する「OJTがうまく機能しない」という課題。その原因は、育成を支える構造そのものにあるのかもしれない。育成の質をいかに高め、構築していくか。そのヒントは、意外にも京都花街にあった。芸妓(げいこ)・舞妓(まいこ)の世界は高度成長期に、企業よりも一足早く人材不足の危機に陥った。そこから現在、日本全国より舞妓志望者が集まるようになった背景には、顧客も含め、皆で花街のビジネスを継続させるべく、芸舞妓(げいまいこ)を見守り育てる共同体の存在があった。その仕組みと、現代企業経営に通じる育成の本質部分について、京都花街における経営および人材育成を研究する西尾久美子氏に伺った。

近畿大学経営学部 教授

西尾 久美子 氏

大阪ガス株式会社勤務の後、神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了、博士(経営学)を取得。京都女子大学現代社会学部教授を経て、2021年4月より現職。専門は組織行動論、経営組織論。京都花街の人材育成とビジネスシステムに関する研究で伝統文化と現代の経営をリンクさせ、さらに現在は能楽や上方落語のフィールドにおいても探求中。著書に『京都花街の経営学』『舞妓の言葉』(いずれも東洋経済新報社)など。

舞妓から芸妓へ──花街のキャリアパスとは

――現代ビジネスとは一見まったく異なる世界のように見える伝統芸能の世界ですが、花街ではどのようにして新人を育成しているのか、まず教えていただけますか。

京都花街は、芸妓や舞妓がお座敷などの場において、伝統芸能や接遇を通じて顧客に「おもてなし」を提供し、その対価で経済が成り立っている業界です。だからこそ、質の高い人材(芸舞妓)を育てることは経営の重要な課題であり、350年以上にわたって培われてきた育成の仕組みは、どの業種にも応用できる普遍性を備えています。

花街には明確なキャリアパスが存在し、まず舞妓になる前の約1年間は「仕込み」として「置屋」に住み込みながら、京言葉をはじめ礼儀作法や日本舞踊などの基礎を学びます。そして最後の1カ月間は「見習い」として実際に「お茶屋」で研修を受けた後、「舞妓」として正式にデビューします。舞妓として4~5年の経験を積んだのち、20歳前後で「芸妓」となり、そこからは芸を披露するだけでなく、お座敷全体の構成や段取りを担う立場へと成長していくのです。

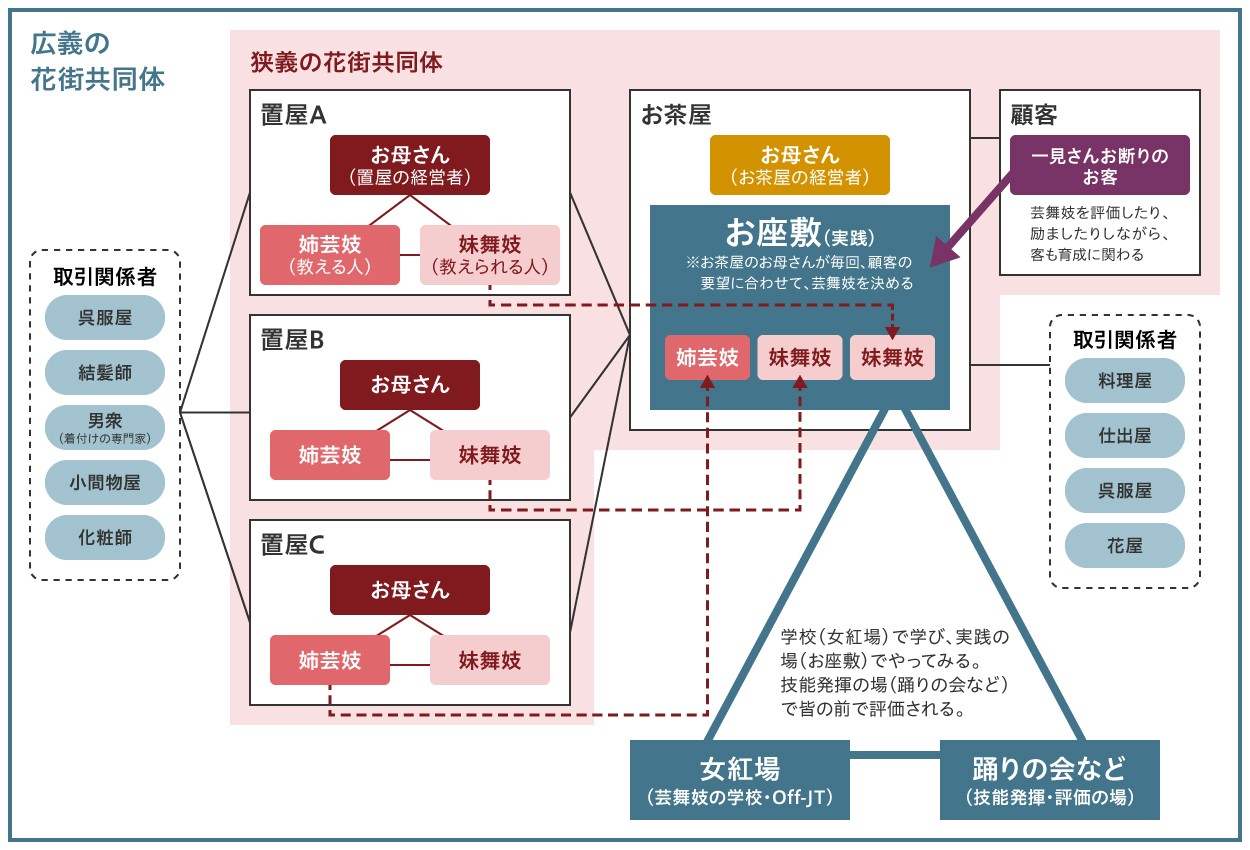

この育成プロセスを支えるのが、京都花街独自の組織構造です(図)。例えるなら、「置屋」は芸舞妓という人材を育成して抱えるタレント事務所、「お茶屋」は顧客と芸舞妓をつなぐプロデューサーのような役割。それぞれに「お母さん」と呼ばれる経営者がいて、さらに顧客を加えた三者の信頼関係によって、育成とおもてなしサービスの提供が密接な関わりをもって機能しています(図のピンク背景部分「狭義の花街共同体」)。

新人舞妓の指導は、20代半ばの若手をはじめ、芸妓が担うことが一般的です。この「妹舞妓」と「姉芸妓」という疑似姉妹関係によるOJTは、教わる側の舞妓だけでなく、教える側の姉芸妓のキャリア形成にも役に立つように設計されています。

姉芸妓の適任者が置屋にいない場合は、他の置屋の芸妓に姉芸妓役を依頼することもあります。組織を越えた支援体制があることも花街の特徴です。

――一方、最近の企業に目を向けると、「OJTがうまく機能していない」という悩みが多く聞かれます。西尾先生は社外取締役をなさるなど企業を専門家のお立場からご覧になってこられてもいますが、OJTが機能しない背景にはどのような要因があると考えますか。

昨今は企業を取り巻く環境が大きく変わっています。高度経済成長期には人手が十分にあり、仕事量も右肩上がりに増えていたため、若手社員にさまざまな仕事を経験させる余地がありました。失敗しても取り返せる環境の中で、OJTは自然と機能していたのです。

しかし、現在の経営環境は厳しく、求められるスピードも格段に速くなっており、失敗が許されない環境になっています。働く人の意識も大きく変わっており、大学でキャリア教育を受けた若手社員は「自分が成長できる職場か」をシビアに見極める傾向が強くなっています。企業側が適切な成長の機会を提供できなければ、早期離職にもつながりかねません。それにもかかわらず、経営層が過去の成功体験にとらわれ、価値観の変化を十分に受け止められないため、世代間で意識のギャップが埋まらないまま現場にしわ寄せがきているケースも散見されます。

教え、教えられ、皆で育てていく「花街共同体」

――企業では、専門性の高さの逆転現象などにより教える側が自信をもって教えられないといったことも、OJT機能不全の要因としてあるようです。こうした点について、花街の育成から学べることはありますか。

近年、ITやAIのような領域では、年齢や経験年数に関係なく、むしろ若手のほうが専門性が高いケースも珍しくありません。こうした状況で問われるのは、「何を教えるのか」という育成の本質です。スキルや知識の習得だけであれば、学校や研修機関でも可能ですが、企業での育成に求められるのは、そのスキルをどうやってお客様に価値として届けるかという付加価値をつけるプロセスの伝承です。これこそがOJTの核心であり、現場経験を積んだ中堅やベテランが自信を持って語るべき領域だと考えます。

姉芸妓と妹舞妓の間でも同様のことがいえます。妹舞妓は自分の技能が上達していく実感はあっても、それがお客様にどう評価されるかまでは思いが至らないもの。そこを補うのが姉芸妓の役割です。例えば、お座敷で自分よりもかなり背の高い踊り手と組んで複数人で日本舞踊を踊る際、腰の落とし方ひとつで踊る集団全体の印象が変わります。自分の技量の高さばかりに気を取られず、顧客からの見え方まで考えられるのは、経験を通して全体を俯瞰して見る目を養ってきた姉芸妓だからこそ。全体の見映えが改善され、顧客満足度が高まれば、舞妓自身の評価も上がります。

また、教えることは姉芸妓にとっても学びの機会となります。妹舞妓への指導を通して、これまでの自身の芸や接遇、自身が指導されてきたことを、姉芸妓となった目線で振り返ることで、チームでの立ち位置、周囲との連携といった質の高いサービス提供のための役割が明確になり、マネジメント的な視点が養われていきます。花街では、芸舞妓や彼女たちを支える関連事業者も含め、毎日異なるメンバーで構成されるプロジェクトチームでおもてなしが進みます。姉芸妓はその中で、プロジェクトリーダー予備軍としての経験を積み、いわゆる中間管理職的な視点やスキルを磨いていくのです。

――花街の育成には、単なる技術指導を超えた「人としての教育」があるように感じます。こうした育成が成立しているのはなぜでしょうか。

姉芸妓の役割の中でも特に重要なのは、「妹の失敗を謝る」ことです。例えば、妹舞妓が舞台で扇子を落としたら、楽屋に戻るとすぐに姉芸妓は妹舞妓を連れて照明や舞台装置など支えてくれている関係者に謝りに行きます。さらに興行を支えるお茶屋にも頭を下げに行きます。こうして姉芸妓が妹舞妓と一緒に謝ることで、社会人としての責任感や気配りのほか、自身の仕事がどこまでの範囲にどう影響を及ぼすのかを肌で学んでもらうのです。これは多くの人たちの支えがあって付加価値が出来上がっていることを教える上で、とても重要なポイントだと思います。

もうひとつ重要な点として、自分が所属する組織や業界への誇りがあります。舞妓になって数年で卒業する人もいますが、辞めても「京都花街で育った」という経験そのものが、本人にとって得がたい価値になるという認識は共通しています。これは、教える側・教わる側、そしてお客様や関係者全員が、「花街共同体」として強く結び付いており、信頼関係が構築されているからに他なりません。数あるサービスの中からわざわざ花街を選ぶ顧客、その顧客のために恥ずかしくないものを提供しようと誇りをもって挑む花街の関係者、そして芸舞妓もまた「京都の芸舞妓なのだ」というプライドを背負って臨む。このように関係者皆が所属する企業・組織・業界に誇りを持てているかどうかは、OJTが機能することの、もうひとつの肝だと思います。

そして、人の関わり方という点でいうと、姉芸妓から妹舞妓へのOJTが基本ですが、育成を一人に任せることはありません。京都花街では、複数の人間が関与する育成のネットワークが築かれています。姉芸妓と妹舞妓の間には「仲人」と呼ばれる経験豊富な調整役が入り、双方の成長と関係性を支えます。相談役になる人が決まっているので、双方の情報が自然と集まり、姉芸妓・妹舞妓の関係がぎくしゃくした際には、信頼の橋渡し役を果たします。

中長期的な視野で「学びの営み」を継承していく

――企業でも、高度経済成長期には機能していたOJTが、OECDなどの調査結果*を見ると、今や日本企業がOJTに費やす時間は、先進諸国の中でも少なくなっています。OJTを再び機能させるにはどのようなことが必要と思いますか。

高度成長期の日本でOJTがどのようなプロセスで機能していたのかについて、学術的には十分な検討がされたとはいえません。OJTは、教える側にも教わる側にも自覚のないまま継承されてきました。経済が成長し人材に余裕があった時代は「自然にできていたもの」が、低成長の時代になると次第に「現場の負担」として捉えられるようになりました。

今、求められるのは、育成を現場に場当たり的に任せるのではなく、戦略的に設計し直すことです。新人の育成プロセスを見直した例に、広島県因島の造船業の取り組みがあります。当時、因島にあった中小の多くの造船事業者では、技能習得の育成を現場任せで行っていましたが、なかなか独り立ちできない、あるいは育成途中で離職してしまうといった課題が顕在化していました。

こうした状況を打開すべく、因島では地域全体で新人の育成体制を構築しました。3カ月間だけ事業所を借りて、地域の中小造船事業者から新入社員全員を集め、退職前のベテランたちを指導者に迎え、研修を実施。資格取得までを支援するプログラムを設けました。これにより、新人は現場ですぐに最低限のことがこなせ、先輩が話す用語が理解できる状態となります。つまり、OJTの指導を受け取る姿勢と、聞く「耳」ができるのです。また、余裕のあるベテランたちだから、新人の不安な気持ちも受け止めてやれる。このような育成は、かつての日本企業の職場では自然にできていましたが、今はそこから教えろと言われても、忙しい中で誰も引き受けたくないという状態になっているのではないでしょうか。

京都花街には、芸舞妓が伝統伎芸を学ぶための「女紅場(にょこうば)」と呼ばれる教育機関があり、現役である限りは学び続けます。舞妓さんたちはそこでデビューするために必須の基礎的な踊りを身に付けます。学校に通うことで、挨拶の仕方や用語も分かるようになっています。また、「踊りの会」など、若い時から自分の身に付けた技能を披露する機会があり、どの芸舞妓が何に長けているかの評価が誰の目にも明らかになっています。専門技能を継続的に学ぶことができるので、分からないことがあれば自分から尋ねにいくという主体的な行動に結びついています。

*

平成30年版 労働経済の分析 -働き方の多様化に応じた人材育成の在り方について-

――京都花街の育成体系はずっと変わっていないのでしょうか。

いいえ、常に改善と工夫が重ねられてきました。経営層が芸舞妓一人ひとりの育っていく可能性を信じて期待を寄せ、ベストを尽くしてきたといえます。京都花街が深刻な人材不足に直面したのは、高度成長期の頃です。花街全体で舞妓さんが30人ほどにまで減ってしまいました。舞妓を預かる置屋にとって、人(芸舞妓)が育たなければ経営が成立しません。他の地域から舞妓志望の若者を受け入れ、短期間で京言葉や伝統文化の伎芸などを育成する必要に迫られました。

日本舞踊の経験のない10代の女性を住み込みで迎え入れ、舞妓デビューまで半年から1年ほどの育成期間を確保しています。街によってデビューまでの育成期間は異なりますが、ある花街では育成期間が長いほうがしっかり育てられ、お客様の評判が高いと分かると、街全体で10カ月に延長したと伺いました。たとえ負担が増しても、人材の質と評判が上がるならば育成に投資するという考えが根付いているのです。

――一方で、現代の企業では生産性が最優先されるため、育てるよりも不足するリソースを補うために人材を採用するなど、短期的な成果を重視する傾向があります。

人材育成は、中長期的に組織のあり方をどのように考えるのかということと密接に関わっています。恩師の故加護野忠男先生の言葉を借りれば、経営は「生産性×有効性」の2軸で捉える必要があります。OJTにおいても同じくですが、この並び立ちにくい2つのことをいかに継続的に両立させるかが経営の重要な課題です。目先の生産性ばかりを気にしていては、新人に仕事を任せて成長を促すマネジメントや、「この人材にはどのような可能性があるのか」といった視点が希薄になり、結果として失敗から学ぶ機会すら与えられないことになります。

また、労働経済学の大家である脇坂明先生(学習院大学名誉教授)が、「OJTというより、オン・サ・ジョブ・ラーニング(OJL)と呼んだほうが適切かもしれない」(脇坂2023,p49)と指摘されたように、定年のない芸妓には生涯を通した主体的な学びの姿勢が求められます。トレーニングが特定のスキルを上げるための教育的手法だとすれば、ラーニングはもっと主体的で内発的な学びです。自分で学ぼうとする気持ちと、学ぶことに楽しさを感じ、学び続けようとする意欲の両面を含んでいると感じます。

未経験者を短期間で一人前に育成する京都花街では、Off-JTとOJTの明確な仕組みと両者の連携があり、若いうちから実践機会を与え、成果も可視化する場があることで、人材が早期に育成されます。そして何より、「教えることを通じて、自らも学びを深める」というサイクルが、人を育て、組織を強くしています。

人材育成は、単なる現場の努力任せでは成立しません。経営層の覚悟と、育成プロセスへの継続的な投資、そして現場・人事・経営が連携した仕組みがあってこそ、人は育ちます。OJTとは、単に仕事を教えることではなく、価値の創造のあり方を次世代に継承しながら、教える側・教わる側が共に成長する「学びの営み」です。そしてそれは、目の前の生産性だけではなく、中長期的な競争優位性構築を目指す中でこそ、最大の効果を発揮するのです。

<引用参考文献>

西尾久美子(2007)『京都花街の経営学』東洋経済新報社.

西尾久美子(2012)『舞妓の言葉』東洋経済新報社.

西尾久美子(2014)『おもてなしの仕組み―京都花街に学ぶマネジメント』中央公論新社.

西尾久美子(2025)「若手人材が教える役割を担うこととキャリア形成-京都花街芸妓の事例-」『ビジネス実務論集』第43号:p.1-11.

Yuki Kawabata & Kumiko Nishio (2015), Inter-Organizational Collaboration for Training of New Employees in the Shipbuilding Industry in Imabari. Business Studies Journal, 7: p.107-123.

脇坂明(2023)「OJT再考(2)」『学習院大学経済経営研究所年報』第37巻:p.27-52.

※文中の内容・肩書等はすべて掲載当時のものです。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます