パーソル総合研究所は、2022~2023年の人事トレンドワードとして《テレワーク》《DX人材》《人的資本経営》を選出しました。これら3つのワードについて、言葉の定義や人事領域でどのように扱われているかなどを解説します。

テレワーク

日本企業におけるテレワーク普及の経緯

「テレワーク」の定義を、日本では総務省が次のように明示している。「ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」。新型コロナウイルスの感染症対策により急速に身近なものとなったが、まだ定着している段階とはいえない。

テレワークの普及は、過去約40年の過程で景気変動に影響を受けながら前進と後退を繰り返し、今日に至る。なぜなら、景気の浮沈による労働の需給関係が反映されてきたからである。

日本企業でテレワークが導入されたのは、日本電気(NEC)が、1984年に吉祥寺エリアにサテライトオフィスを設置したのが始まりとされる。その後は、バブル経済による売り手市場を背景に、高騰する都心の土地を避けて、郊外で従業員が働きながら育児や介護をできる環境を設けることで、人材を確保するために導入されていった。

しかし、バブル崩壊とともにテレワークブームも後退。1990年代後半には、当時の通産省や労働省による政府主導でテレワーク改革が実施されていった。2000年代からは、特別融資やテレワーク推進フォーラムの設立によって、全国規模で普及していくかと思われたが、2008年のリーマンショックによって、再び後退する。

その後は厚生労働省の「働き方改革」を皮切りに、テレワーク実施企業が増加。2020年は新型コロナウイルス感染症対策のため、一気に導入が進んだ。ウェブ会議ツールが普及を後押しし、テレワークが身近なものとなった。

テレワークに対する企業と働く個人の意識のギャップ

2020年3月からパーソル総合研究所が継続的に実施している調査(※1)によると、正社員のテレワーク実施率は2022年7月時点で25.6%であり、新型コロナ「第1波」以降、30%は超えていない。また、企業側がテレワークを推奨・命令する割合は2022年7月で33.3% と、2020年4月以降で最低の数値となった。一方、従業員側のテレワーク実施者による継続意向は、80.9%と過去最高となり、両者の姿勢にギャップが見られる。企業が強く推進しない限り、周囲の出社など同調圧力に影響され、さらなる普及は見込まれない可能性がある。

企業がテレワークを実施していない理由の1位は、「テレワークで行える業務ではない」で44.3%だった。また、出社時の生産性を「100」とした場合の、テレワーク時の主観的生産性を聞くと、平均で89.6%にとどまる。働く環境の柔軟性と仕事の生産性のトレードオフが解消しない限り、未曾有の感染症による影響を受けても、過去の歴史を繰り返すことになるだろう。

今後、企業としては、自社における「働き方」のポリシーを明確に定めた上で、テレワークによる自社のメリットとデメリットを、柔軟性と生産性を考慮して検討していくことが望まれる。

《テレワーク》の注目ポイント

- 新型コロナウイルス感染症対策で広がりを見せたテレワークだが、実施率は2022年7月時点で3割に満たない

- 働く個人のテレワーク継続希望は増加、企業のテレワーク推奨・命令方針は減少

- 景気変動や労働力の需給状況に左右されてきたテレワーク推進の歴史を繰り返さないよう、工夫が必要

DX人材

DX人材はなぜ必要か

「DX(デジタル・トランスフォーメーション)人材」は、従来IT人材と呼ばれた人材と何が違うのか。経済産業省が2018年に公表した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、DX人材を「DX推進部門におけるデジタル技術やデータ活用に精通した人材」、あるいは「事業部門において、業務内容に精通しつつ、デジタルで何ができるかを理解し、DXの取り組みをリードする人材、その実行を担っていく人材」と定義している。つまりDX人材とは、単にデジタル技術やデータ活用に関して精通したIT分野の人材だけではなく、DX推進部門以外の事業部門で、ビジネスの側面からデジタルを理解し、DXを進めていく人材も含んでいることを意味している。

DX人材を重視する直接的な背景には、「2025年の崖」といわれる危機感がある。このままDXが進まなければ、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるという試算が、その根拠となっている。一部のスペシャリストだけでは超えられない崖を、対象を広げて総力で乗り越えていくために必要な人的資本が、DX人材なのである。

しかし、DX人材の必要性は2025年だけをターゲットとするものではない。企業の競争優位性は、DX抜きでは成り立たない状況になりつつあり、経営戦略の根幹にあるといってもよいだろう。その経営戦略を実現させる実行部隊の中核を担うのがDX人材ということになる。人的資本経営の文脈でいえば、「人材版伊藤レポート」が提唱する、「経営戦略と人材戦略の連動」の主要な連結ピンのひとつがDX人材である。

一方で、デジタルとビジネスの両面が分かる人材は、社内に限らず労働市場においても圧倒的に少ない。あるいは人材がいたとしても、熾烈な獲得競争だ。総務省の「情報通信白書」(2022年)(※2)によると、日本企業の67.6%がDXにおける「人材不足」と回答した。中国は56.1%、ドイツは50.8%、アメリカは26.9%で、日本の不足感が際立っている。

外部採用から内部育成へ舵を切った2022年

そんな現状に各社が、本格的なDX人材の育成に走り出したのが2022年である。例えば、三菱商事は経営陣や海外出向者を含む全社員の約5,600人に対して、研修制度を7月に導入。計約70時間分の16講座を用意した。需給予測による食品の生産・加工・販売の最適化や、自動運転トラックなどによる鉱山操業の最適化を想定するなど、幅広い事業の生産性向上につなげることが狙いだ。一人ひとりにDXの基礎知識がなければ競争に勝ち抜けないと判断し、これまで外部に委託していたDX業務を社内人材で内製化し、デジタル事業の提案力を底上げする考えだ。また、住友化学はDX人材を2倍に増やし、開発競争の激化に対応するなど、業種や職種の違いに関係なく各社が育成に力を込める。

企業だけではなく、地方自治体も動き出している。石川県加賀市は金沢工業大学が提供する社会人向けプログラムを利用して、職員にITリテラシーの向上や人工知能など先端技術の利活用の方法をリスキリング(学び直し)させて、デジタル人材を育成すると2022年8月に発表した。

岸田総理大臣は、リスキリングの支援に5年間で1兆円を投じると2022年10月に表明。しかし、「学び直しをしたことはなく、今後も学び直しをしたいとは思わない」人が、約半数に上ることも内閣府の世論調査(※3)で分かっている。DX人材の創出は、企業による人材投資と、個人によるリスキリングが噛み合ってこそ実現する。リスキリング元年ともいえる2022年。先の道のりは、まだ遠い。

※

2 総務省「情報通信白書 令和4年版」

※

3 内閣府「生涯学習に関する世論調査(令和4年)」

《DX人材》の注目ポイント

- 「2025年の崖」、今後の企業の競争優位性の観点からも、DX人材の確保が急務

- DX人材は日本の労働市場に圧倒的に少なく、多くの企業が2022年から社内育成に舵切り

- 企業や政府の思いとは裏腹にリスキリングに積極的ではない個人。両者の歩み寄りが必要

人的資本経営

人的資本経営のこれまでの歩み

2022年は「人的資本経営元年」といわれた。しかし正確には「人的資本情報《開示》元年」が、その実態を示している。なぜなら人的資本経営そのものは、海外では1990年代頃から知的資本の重要性が唱えられ、その中に人的資本が位置付けられていたからである。アメリカをはじめスウェーデン、デンマーク、イギリス、ドイツなどヨーロッパでも国レベルで実践的に取り入れられていった。バランス・スコアカードは知的資本マネジメントの議論の中から生まれたものだ。

日本においても、人的資本経営の源流は1987年に一橋大学の伊丹敬之教授(当時)が著した『人本主義企業』に見られる。人本主義は、欧米における株主を主権者とする「資本主義企業」との対立概念として位置付けられ、従業員を主権者とする人本主義企業が、日本の高度経済成長を支えた主役であり、世界に誇る競争力の源泉であるという言説は、当時すでに海外から注目されていた。

しかしバブル経済の崩壊後、経済成長の停滞が続いた「失われた30年」の間に人本主義企業は鳴りを潜め、経営者は設備など短期的な投資や内部留保に走り、人的資本への投資を怠ってきた。GDPにおける能力開発費の比率は、厚生労働省の「平成30年版 労働経済の分析」(※4)によればアメリカの2.08%に対して日本は0.10%(2010~2014年)で、ヨーロッパ各国と比較しても低く、経年的にも低下している。

人的資本経営に関する近年の国内における動き

ようやく政官が動きはじめたのが、2014年に経済産業省内に設置された「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」プロジェクトである。プロジェクトの最終報告書として、いわゆる「伊藤レポート」が公表された。さらにその後、「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会(2020年)」と「人的資本経営の実現に向けた検討会(2022年)」にて、「人材版伊藤レポート」が公表された。経済産業省が人的資本経営を推進していく目的は、人的資本経営が「《人》という無形資産への投資とその情報開示を前向きに行っている企業に資金が集まる仕組みをつくり、企業競争力の底上げにつなげる」とある。

さらに、2021年に発足した岸田内閣の看板政策である「新しい資本主義」によって、「人への投資」が示され、人的資本経営に対する具体的な施策へと展開されていった。人的資本を含む非財務情報の開示に投資家の関心が高まる中、2022年8月に内閣官房から「人的資本可視化指針」が公表された。開示項目や方法について、海外ではすでにISO(※5)30414、SEC(※6)などのさまざまな基準や指針が乱立している。政府の指針はこれらを整理して、人的資本に関して日本企業として開示が望ましい項目を具体例で挙げながら提示した。企業は必ずしもすべてを開示する必要はない。

人的資本情報の開示に関して企業側も、項目の選定や表示方法など模索の段階にある。2022年は開示元年であっても人的資本経営そのものは元年ではない。温故知新に倣って、日本企業が蓄積してきた、他国にはない人的資本を生かした経営の実践が望まれる。

※

4 厚生労働省「平成30年版 労働経済の分析-働き方の多様化に応じた人材育成の在り方について-」

※

5 ISO(国際標準化機構)

※

6 SEC(米国証券取引委員会)

《人的資本経営》の注目ポイント

- 「人的資本経営」の重要性は今に言われ始めたことではない

- 日本企業では人的資本への投資がなされないまま30年以上過ぎた

- 2014年以降、政官が「人的資本経営」を主導。情報開示を含め、これを機に日本ならではの人的資本を生かした経営の実践が望まれる

人事トレンドワード2022-2023コンテンツ

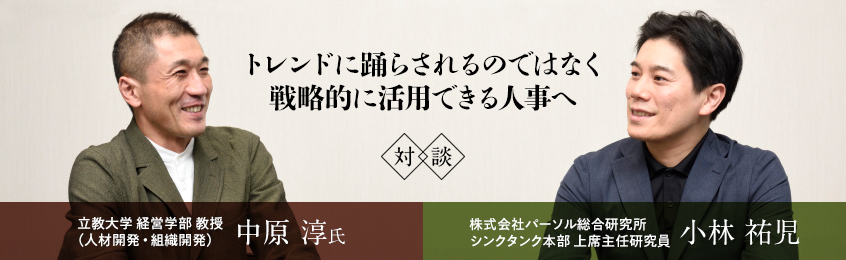

人事トレンドワード2022-2023選考会スペシャル対談

パーソル総合研究所が、2022‒2023年において注目される人事の3大ワードとして選出した《テレワーク》《人的資本経営》《DX人材》。 数あるワードからこの3つを選んだ理由やその解釈、さらにトレンドワードとして取り上げることの意義について、 ワード選考に参加いただいた立教大学 中原淳先生と、最終的なワード決定の責任者を務めたパーソル総合研究所 研究員の小林祐児が、選考会を振り返ります。

識者・人事担当者に聞いた「HRキーワード」

組織・人材コンサルティングを行う専門家や、企業の人事担当者の方々に、2022年を振り返り、また2023年を見通す中で注目しているHRキーワードを伺いました。

- 自律性、主体性が求められる時代、人事施策成功のカギは《個の覚醒》にあり

- 株式会社CORESCO 代表取締役 古森 剛氏

- オンラインの進展、人手不足……人事はより戦略的に攻めの時代へ。注目すべきは、《全国採用》《タレントアクイジション》《創造性》

- 株式会社人材研究所 代表取締役社長 曽和 利光氏

- 人的資本と同時に《組織文化資本》が重要に。挑戦と失敗を受け入れる組織文化が自律型人財を育てる

- 積水ハウス株式会社 執行役員 人財開発部長 藤間 美樹氏

- 人生100年時代に必要なのは、自分の軸を持ちキャリアを構築する「キャリアオーナーシップ」

- アサヒグループジャパン株式会社 キャリアオーナーシップ支援室 室長 林 雅子氏

- 「社員の幸せ」と「会社の大義」、矛盾を受け入れながら共生を目指す

- 株式会社デンソー 総務人事本部 執行幹部 人事企画部・人事部担当 原 雄介氏

- 多様性の推進と成長の加速に必要なのは、自己認識と自律的なキャリアの歩み

- 株式会社商船三井 常務執行役員/チーフヒューマンリソースオフィサー/人事部、秘書総務部(秘書)担当 毛呂 准子氏

研究者の視点

組織・人事領域で活躍する研究者に、「今注目する」そして「これから探求したい」研究テーマについて語っていただきました。

- 新卒者・中途採用者のオンボーディングから、子どもたちの《協育》まで。 誰もが幸せに働ける社会の実現を目指し、研究に挑み続けたい

- 甲南大学 経営学部 教授 尾形 真実哉氏

- ガラパゴス化した日本の人事制度を「補完性」の観点から国際比較分析

- 青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 教授 須田 敏子氏

- 重要度が増すウェルビーイング。HRMができることを探求し続ける

- 大手前大学 学長 平野 光俊氏

法律コラム

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます