労働力不足が深刻化する中、若手人材の採用・育成・定着が重要課題となっている。しかしそのような中、20代若手社員のメンタルヘルス不調による休職・離職が増えていることが指摘される。この10年ほどでストレスチェックや過重労働規制、ハラスメント対策などの職場のメンタルヘルス対策が進められてきたにもかかわらず、20代若手のメンタルヘルス不調は増加している状況だ。

そこで本コラムでは、パーソル総合研究所が2024年8月に実施した「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」から、増加する20代若手社員のメンタルヘルス不調の実態とそれによって企業が直面する問題を見ていきたい。

調査では、「生活の質に影響を与えるような強い不安や悩み、気分の落ち込み、ストレスからくる体の不調」と定義。不調の程度については、特に言及しない場合、「治療なしでは日常生活が困難なレベル」を指す。

「メンタルヘルス不調経験者」とは、過去3年以内に正規雇用で働いていた時に上記のようなメンタルヘルス不調を経験した者を指す。

Index

20代若手社員に増えるメンタルヘルス不調

深刻化する少子化により、全国の20代の労働力人口は年々減少を続ける。企業の2025年の新卒採用の充足率は過去最低を記録した。そして転職市場も活況を呈しているため、入社後の定着も重要課題だ。20代若手人材は企業にとってますます貴重な存在となっている。

しかしそのような中、20代若手社員のメンタルヘルス不調による休職・離職が増えているというデータが複数報告されている。そのうち2022年に行われたある調査では、6割もの企業が20代のメンタルヘルス不調の増加が全年代中最も目立つと回答した※1。そもそも全国の職場のメンタルヘルス不調は増加傾向にあるが※2、中でも20代の増加が目立ってきていることがうかがえる。

※1 労務行政研究所(2022). 企業におけるメンタルヘルスの実態と対策 労政時報4034号

※2 厚生労働省(2018~2023).

労働安全衛生調査

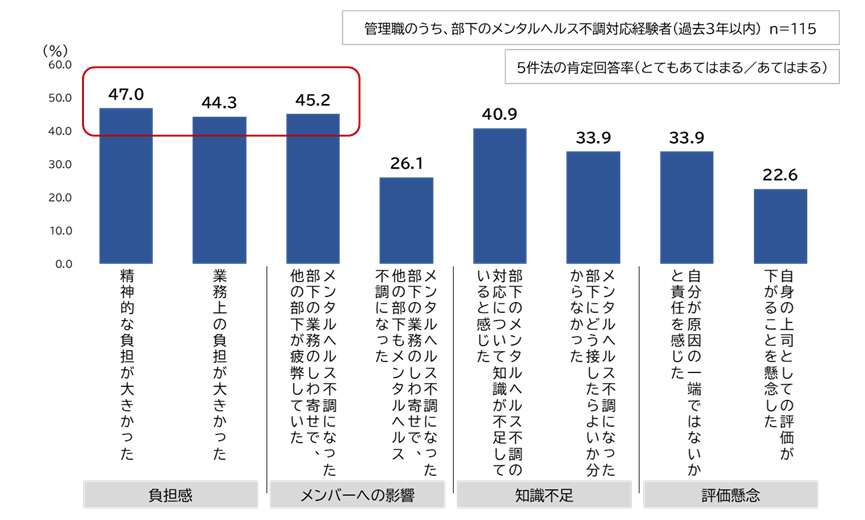

本調査においても、過去3年間の「日常生活が困難なレベル」のメンタルヘルス不調の経験率は20代社員で最も多かった。20代男性で18.5%、20代女性で23.3%と、およそ5人に1人が経験している(図表1)。女性がやや多い点は、先行研究で指摘されるように女性のほうが若干うつや不安を経験しやすいことが影響していると考えられる。従来から20代の若年層はメンタルヘルス不調を抱えやすいとされてきたが、本調査結果は、近年の若手における増加の指摘とも一致しているように見える。

図表1:正規雇用者におけるメンタルヘルス不調経験率(過去3年以内)[性年代別]

出所:パーソル総合研究所(2024)「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」

20代若手社員のメンタルヘルス不調は離職に直結

さらに、20代若手社員のメンタルヘルス不調は離職に直結しやすいことが分かった。20代のメンタルヘルス不調による退職率は、35.9%と約4割に上る(図表2)。他の年代では2割前後のため、20代だけが突出している。

図表2:メンタルヘルス不調経験者の退職率[全体・年代別]

出所:パーソル総合研究所(2024)「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」

この背景には、若手人材が売り手市場のため転職しやすいことに加え、独身世帯が多く家計維持への責任が比較的軽いため退職を選びやすいことなどが考えられる。さらに、若手は将来のキャリアに対する不安が強い傾向があるため、メンタルヘルス不調になった職場は辞めて、より自分に合った環境を見つけたいと感じやすいことも考えられる。

ところが、このようなメンタルヘルス不調による離職は顕在化しづらい傾向がある。離職した若手のうち、メンタルヘルス不調について職場に相談したのは約半数のみである。この割合は全年代共通であり、組織が把握する平均約2倍、メンタルヘルス不調による退職者がいることがうかがえる。

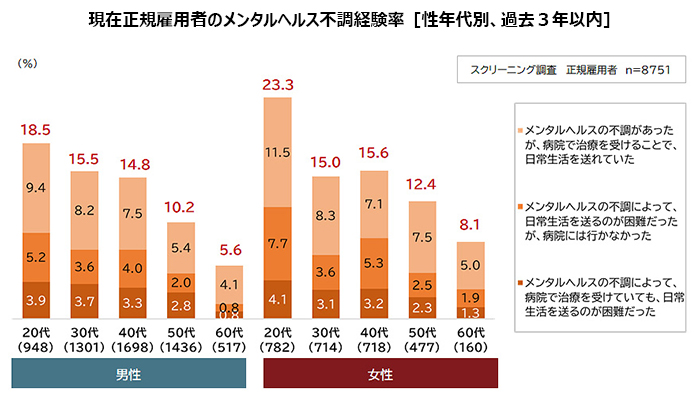

また、採用においても、採用面接でメンタルヘルス不調について話すことをためらう心理があるため、顕在化しづらいと考えられる。実際のデータを見ると、過去3年以内の転職者のうち、前職を「メンタルヘルス不調」が原因で退職したと答えた割合は、全体で14.5%。20代では18.2%に上った(図表3)。

図表3:前職の退職理由に「メンタルヘルス不調者」をあげた割合(現在正規雇用者)

出所:パーソル総合研究所(2024)「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」より筆者作成

ここではメンタルヘルス不調の程度は限定していないため、軽微な不調も含まれると考えられる。しかし、想定よりも多いと感じられるのではないだろうか。

また、休職後に退職をする割合も、若手で多い傾向がある。過去3年以内にメンタルヘルス不調により休職した20代のうち、その後自主退職したのは約半数に上る(図表4)。これは、30~40代(25%程度)の約2倍である。20代若手社員がメンタルヘルス不調になると、「まずは休んで」と休職を提案されるケースが多いが、休職中に転職活動をするなどして退職につながりやすいことが分かる。

図表4:メンタルヘルス不調による休職後の状況[年代別]

出所:パーソル総合研究所(2024)「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」

この背景には、先ほどの転職しやすさなどの理由に加え、若手の休職への抵抗感が考えられる。20代のメンタルヘルス不調者のうち、「休職に抵抗があった」と答えたのは約7割で、他の年代よりやや多い。また、20代の5割が、休職すれば復帰後に成長機会がなくなるというイメージをもっており、「休職すればキャリア形成にマイナスになる」との考えが強いことがうかがえる。

現在ではメンタルヘルス不調による休職者に対して、病気を理由に不当に昇進機会を奪うといった不利益な取り扱いは法律で禁止されており、偏見なく公平に評価・処遇する会社が増えつつある。しかし、このような会社の方針を知らない若手も多いと考えられ、休職に至る前に、休職後の評価・処遇や業務内容などについて丁寧に説明し、不安を取り除くことが重要だろう。

管理職・同僚の負担も無視できない

メンタルヘルス不調による休・退職者の増加によって、管理職や同僚の業務負担が増えるという側面も無視できない。特に、近年労働力不足が深刻化しているため、欠員対応の負担も大きくなっていると考えられる。

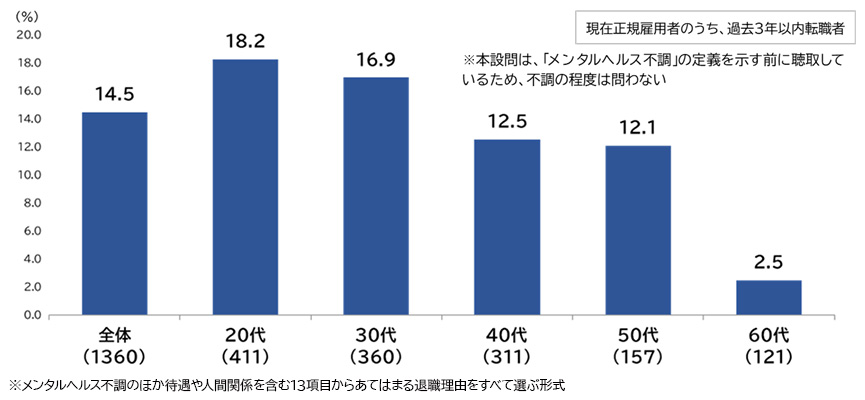

実際に、部下のメンタルヘルス対応について、精神的または業務上の負担が大きかったとした管理職は4~5割に上った(図表5)。

図表5:部下のメンタルヘルス不調対応の負担感(管理職に聴取)

出所:パーソル総合研究所(2024)「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」

管理職にとって課題が大きいのは、メンタルヘルス不調になった部下の業務を他のメンバーに振り分ける、自ら肩代わりするといった業務調整の負担である。次いで、メンタルヘルス不調になった部下との接し方がわからないという声も多い。

また、周囲の同僚の負担も深刻である。他の部下が業務のしわ寄せによって疲弊したとする管理職は約半数に上った。加えて、このような業務のしわ寄せによって、他の部下もドミノ倒し的にメンタルヘルス不調になったとした管理職も3割弱だった。メンタルヘルス不調者が出る職場は元々多忙であることが多いことも影響していると考えられるが、メンタルヘルス不調者が出ることで周囲の負担が増え、さらに不調者が出るという負のサイクルも少なくないことがうかがえる。

このように、20代若手のメンタルヘルス不調の増加は、若手人材の育成・定着の困難や周囲への負担など、企業活動に深刻な影響をもたらしている。また、若者個人や社会全体にとっても解決すべき課題である。次回以降のコラムでは、調査から浮かび上がった若手のメンタルヘルス不調の要因と、解決に向けた具体策を見ていきたい。

まとめ

本コラムでは、増加が指摘される20代若手社員のメンタルヘルス不調の実態と、それによる離職および周囲の負担といった企業への影響について、調査データをもとに解説した。本コラムのポイントは以下の通りである。

・20代正規雇用者の5人1人が過去3年以内にメンタルヘルス不調を経験。他調査でも、20代若手社員のメンタルヘルス不調の増加が指摘される。

・20代はメンタルヘルス不調により退職を選びやすく、離職率は約4割に上る。また、休職後の自主退職も多い傾向がある。

・労働力不足が深刻化する中、部下のメンタルヘルス不調による周囲の負担も大きい。

本コラムが、職場のメンタルヘルス対策について考える一助となれば幸いである。

このコラムから学ぶ、

人事が知っておきたいワード

- メンタルヘルス不調

- 若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査

- ※このテキストは生成AIによるものです。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

![図表1:正規雇用者におけるメンタルヘルス不調経験率(過去3年以内)[性年代別]](/assets/individual/thinktank/assets/20250303_young-mental-health-column1_01.jpg)

![図表2:メンタルヘルス不調経験者の退職率[全体・年代別]](/assets/individual/thinktank/assets/20250303_young-mental-health-column1_02.jpg)

![図表4:メンタルヘルス不調による休職後の状況[年代別]](/assets/individual/thinktank/assets/20250303_young-mental-health-column1_04.jpg)