企業による自律的なキャリア構築の支援は、個人のパフォーマンスなど様々な成果につながりやすくなることが知られている。しかし一方で、企業が自社の従業員に自律を促すことは容易ではない。公募制度や学習支援などを用意しても利用されず、「笛吹けども踊らず」状態になっていることも多い。またキャリア施策によって自律した結果、活躍社員が離職していくリスクもある。2023年12月15日に実施された第3回セミナーでは、一筋縄ではいかない社内キャリア構築についてどのように進めていくべきか、パーソル総合研究所シンクタンク本部の小林祐児が解説した。

- そもそも、日本の雇用システムはキャリア自律と相性が悪い

- キャリア自律が会社への「しがみつき」を促進するリスクも

- キャリア自律が社員に響かないなら、「変化適応力」と置き換えてみる

- 「キャリア自律度を下げない」という発想 ―― 定常的な「対話」をいかに人事管理全体にビルトインできるか

そもそも、日本の雇用システムはキャリア自律と相性が悪い

なぜ日本ではキャリア自律が難しいのか。そこを考える際に前提としておさえておきたいのが、日本の雇用社会とそのシステムの特徴だ。

先進各国では、賃金相場、労働組合、職業資格、教育制度が企業横断的に整備され、企業から離れる形で機能している。自分の職業的市場価値やキャリアアップのために何をすべきかがだいたいわかり、組織人・労働組合員・職業人としてのアイデンティティを複層的に持つこともできる。つまりは会社からお尻を叩かれなくてもキャリア自律ができる土壌が整っている。

対して日本では、賃金調整機能、技能の獲得・維持機能の多くを個々の企業が担保してきた。ジョブ内容や配置転換に関しても企業主導で行われ続けている。それゆえキャリア自律をしない従業員が生産される、というのが日本の雇用社会の特徴だ。企業がこれらの機能を有したまま、労働者個人の人生において重要なファクターであるキャリア自律を企業側から啓発し支援するのは、構造的にも一筋縄ではいかない。

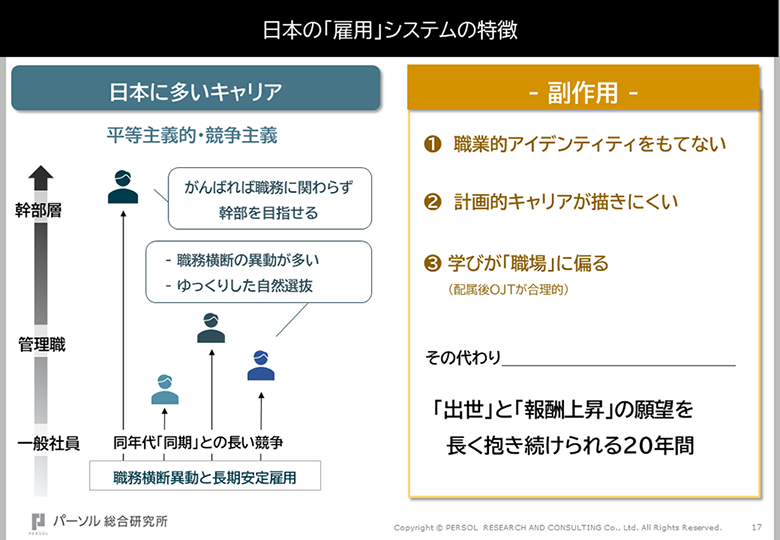

さらにキャリアの積み方にも日本ならではの特徴がある。そのひとつが出世までの時間軸の圧倒的な長さだ。「40代前半までは昇進が出世のエンジンとして機能し続け、それを過ぎると出世したいと思わない人、あるいは出世を望めない人が多くなります。それ自体は悪いことではありませんが、副作用もやはり出てきます。プロフェッショナルとしてのアイデンティティを磨けない、課長になってもジョブローテーションの対象になり続けてしまう、計画的なキャリアを描きにくい、学びが配属後のOJTに偏り続けるなどです」(図1)プロフェッショナルなキャリアを築きにくいこの構造も、キャリア自律とは相性が悪い。

図1.日本の「雇用」システムの特徴

キャリア自律が会社への「しがみつき」を促進するリスクも

こうした構造を従業員の側から見てみよう。キャリア自律の議論では、よく「日本の従業員のキャリアはこれまで受け身だった。だから能動的に変えていかねばならない」と言われる。だが実態は必ずしもそうではない。

「多くの日本人のキャリアは、受動でも能動でもない〝中動態〟的キャリアと表現したほうが正確です。配置も賃金も企業主導で行われますが、配属後に訓練を受けて適応行動するのも、目標管理による査定評価獲得もOJTで覚えるのも従業員側の主体的な行動によるもので、能動的ではないけれど、かといって完全に受け身ではないからです」

「Will・Can・Must」のフレームでいうと、入社から中堅くらいまでは、Willが無くてもCanとMustが降ってくるため、そこそこ能動的に、そこそこ主体性を発揮して、そこそこ変化しつつ仕事ができてしまう。それゆえ、「キャリア自律をしないとまずいですよ」といったアプローチが多くの人に響きにくいと言う。「さらにミドル・シニアになると、このCanとMustも縮小していきます。Willをほとんどもつことなくきた場合、この時点で何も残らず、引退モードの就業しか選択肢がなくなる。キャリア自律を中高年に当てはめようとしても難しい理由がここにあります」

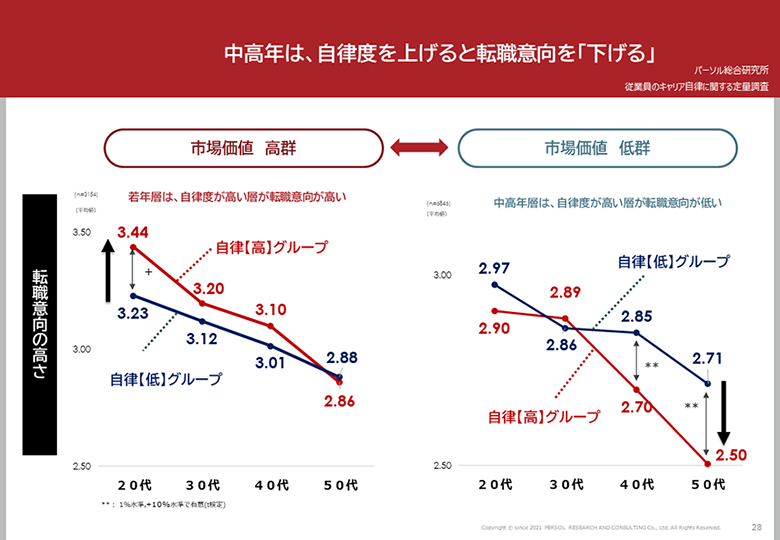

この点はキャリア自律と離職の問題にもつながってくる。キャリア自律と離職の関係性については、さまざまな研究で「キャリア自律は離職に直結しない」ことがわかっており、パーソル総合研究所の調査でもほぼ無相関だ。ただし留意すべき点がある。『従業員のキャリア自律に関する定量調査』では、中高年層で「市場価値が低い」と自己認知しており、かつ「キャリア自律度が高い」層が「転職意向が低い」、つまり「会社にしがみつく」傾向が見られた。(図2)「キャリア自律の裏の狙いに、外の選択肢(社外転職)も持ってほしいと考える経営者は多いのですが、表面的な施策で自律の意識を高めると、逆にしがみつきを促進する結果になりかねません」

図2.中高年は、自律度を上げると転職意向を「下げる」

キャリア自律が社員に響かないなら、「変化適応力」と置き換えてみる

「中動態」的に働いてきた社員にキャリア自律を啓蒙しても響きにくい、表面的な施策で意識だけ高くなると「しがみつき」を促進するリスクがある――となると、キャリア自律支援はどう進めていけばよいのだろうか。

「私がここ数年提唱しているのが、〝キャリア自律〟の言葉を〝変化適応力〟に置き換えることです。『キャリア自律が必要だ』より、『変化に適応できなくなったらヤバくないですか?』のほうがストレートに伝わりやすく、キャリアの指針にもなりやすい。これからはさまざまな組織変化に直面していきます。その際、変化に適応できるという効力感が下がった社員が多いと、個人のキャリアはもちろん組織の変化適応力も落とすことになります」

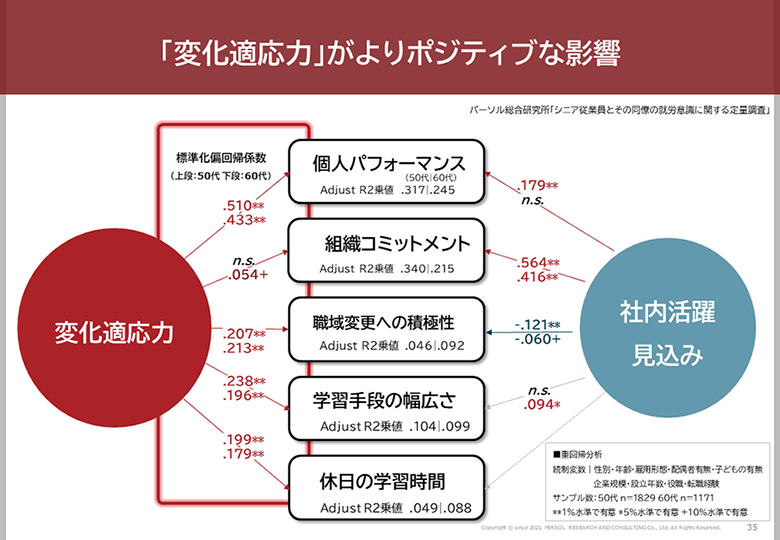

パーソル総合研究所による『シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査』でも、「変化適応力」と「社内活躍の見込み」の2つの自己効力感を比較すると、前者のほうが個人のパフォーマンスや学びなどにポジティブな影響をもたらすことが明らかとなっている。またその傾向は、年齢が上がるほど顕著だ。(図3)

図3.「変化適応力」がよりポジティブな影響

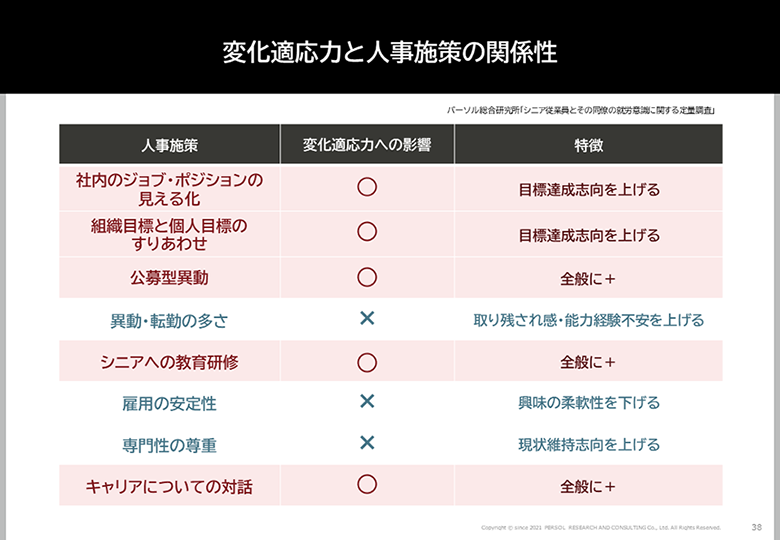

また同調査では、変化適応力と人事施策との関係についても興味深い結果が見られた。たとえば「専門性の尊重」は「現状維持志向」を上げるなどだ。(図4)施策として専門職等級を用意している企業は多いが、それによってスキルがそれほど高くなくても賃金が上がっていく仕組みが定着し、変化適応力が下がってしまうのである。ということは、変化適応力を落とさないことが、キャリア自律のための施策を考えるポイントといってよい。

図4.変化適応力と人事施策の関係性

「キャリア自律度を下げない」という発想 ―― 定常的な「対話」をいかに人事管理全体にビルトインできるか

キャリア自律を支援する、つまり変化適応力を落とさないための有効な施策のひとつが、「キャリアについての対話」だ。研究でも、キャリアについての対話経験が豊富だと、変化適応力に全般的にプラスであることがわかっている。またその際の対話の相手・相談先としては「上司」「キャリアアドバイザー」「仕事関係の友人・知人」が有効であること、そして自分のキャリアや仕事のあり方について客観的な意見をもらえると、変化適応力を上げることも分析結果で示されている。つまりは〝客観的な意見をもらう対話〟のあり方を会社がいかに設定するかがポイントだ。

ただし従業員自らはなかなか対話しようとはしない。日本人はとくにその傾向が顕著で、年齢が上がるほど自己開示ができなくなっていく。したがってキャリア自律度=変化適応力が下がりきった40代、50代のタイミングで、いきなりキャリア研修を行ったり、断片的に対話の機会を設けたりしても行動や意識の変化は起こりにくい。

「重要なのは、キャリア自律度を下げない発想で、いかに定常的・連続的にキャリアについて対話を行っていくかです。社内公募や社内副業といった社内マッチング機能の制度と各種研修の間に、キャリアに関する定常的・連続的な対話をはさんでいく。そうした施策全体のグランドデザインをきちんと描くことが変化に適応できる従業員を作り続けていくことにつながります」

登壇者紹介

株式会社パーソル総合研究所 シンクタンク本部 上席主任研究員

小林 祐児

Yuji Kobayashi

上智大学大学院 総合人間科学研究科 社会学専攻 博士前期課程修了。NHK放送文化研究所に勤務後、マーケティングリサーチファームを経て、現職。労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行っている。専門分野は人的資源管理論・理論社会学。著書に『リスキリングは経営課題』『早期退職時代のサバイバル術』など多数。

※文中の内容・肩書等はすべて掲載当時のものです。

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます